工芸科講師の高澤です。昼間部では、6月3日より4日間で友人像の制作をしています。

今回友人像制作にあたり、彫刻科小川原先生にご指導いただきながら

みな楽しく制作しております。

作り出しの説明。

2日目の様子です。

工芸科講師の高澤です。昼間部では、6月3日より4日間で友人像の制作をしています。

今回友人像制作にあたり、彫刻科小川原先生にご指導いただきながら

みな楽しく制作しております。

作り出しの説明。

2日目の様子です。

こんにちは。彫刻科の小川原です。彫刻科ってツナギを着ているイメージがあると思います。でも僕はこのツナギがダメなんですよね。全部の重さが肩にかかってくるので疲れるし、あとしゃがんだりするとき背中が引っ張られる感じがあって。意外に動きにくいです。なので僕は予備校生の時からほとんど作業着は着ずに、デッサンも塑像も服を汚さず作品をつくる力を身につけました。という話を友人にしたら、「だとしても舞ってる粉とかついて汚いじゃん」と一蹴されました。

それはそれとして作業着は着古した上下別のものが一番だよね!と言うのが僕の持論です!

さて、今回は僕の制作状況の報告です。前回は脚が形になってきたところでした。その続きです。

足を荒彫り。

これで立ちの印象は概ね決まってきました!足はとにかく重心を決めるのが難しいです。粘土のように後でグイグイ動かせたらいいんですけどカービングでは一発勝負です!

次に腕に入ります。左腕の先は今つけてしまうとそれが邪魔になって脇や胸が進められなくなってしまいますが、右腕は問題ないのでこの時点で寄せ木しておきます。

まずは腕用の材を丸太から切り出すところからです。

次に材をちょうどいい太さ(後で削るので当然太め)にさらにカットします。↓下の写真のものをさらに半分に。

二の腕への接合部にはダボ(丸棒)を入れて強度を高めます。その為の穴をドリルで面に対して垂直に空けます。

材を台に乗せて角度を確かめます。

接着剤をつけてラッシング(ラチェット式のベルトかしめ)で固定します。接着剤はボンドが理想なのですが、木が生なので乾くのに何週間もかかります。それだと作業が進まないのでエポキシ接着剤と言う化学反応で硬化する接着剤を使用します。この接着剤は主に硬化時間が5分型、30分型、60分型、90分型と4種類あります。厳密に言うと硬化時間が早いほど強度が弱いのでよほど急いでなければ90分を使います。エポキシはカチンカチンに固まるので鑿には良くないですが、作業効率はとてもいいです。ただしエポキシはボンドより歴史の浅い品物なので、長期保存(例えば100年とか)を考えた場合にどんな劣化が出てくるかは未知数です。ボンドは仏像なんかの保存修復にもバンバン使ってるし、信頼度は厚いです。安いし。

この後胴と左腕を中心に彫り進めました。

次回から右腕もどんどん削ってきます!僕のアトリエはもちろん冷房が無いので夏は地獄ですが、暑い中木槌振りまくってるのもそれはそれで健康的ではあるかもしれないです(笑)

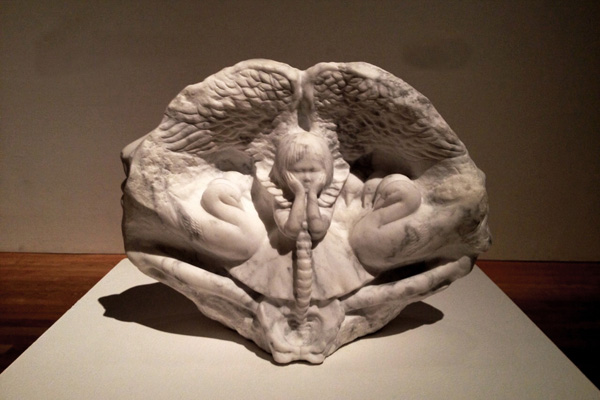

はじめまして。今年から彫刻科講師をさせていただく内田です。 自己紹介として、大学で制作していた作品を載せてみます。 学部卒業制作作品は、諸事情により念のため掲載を控えます。 修士修了作品から。 「深呼吸」(220×70×H85cm)

この作品はオウム2羽が木にとまっているように見えると思いますが、木が肺のようにも見えるという、一つの形で複数の見え方が発生する面白さを狙ってみました。 この修了制作を終えてみると、学部とは作品スタイルに変化があったので、左右対称の形や複数の見え方がある形の面白さというテーマをもう少し詰めたくなり、博士課程を受けてみました。 ? 博士課程での作品です。 「 ALICE」(40×14×H32cm)

骨盤のように見えるウサギです。見えにくいですが、左右のウサギの喉あたりの空間を覗くと、ふたりの少女もいます。

欲張って裏も彫りました。(写真の画質悪いですが・・・) 「SWAN」(30×20×H20cm)

これは、複数の見え方というよりは、意味もなく要素を組み合わせて不思議な雰囲気に仕上げてみた作品です。 もともと、作品にあまりダイレクトなコンセプトを持たせたくなく、見た人に何かを思わせたいとすれば、一瞬「?」と何か考えてしまうような、意味があるようでないような作品や、形としては出来ればもっとシンプルな作品を作りたいと思っています。 このような感じで主に大理石を扱い、博士課程まで修了しましたが、今は石彫が出来る環境がないので、そんな時は木彫をします。 木彫作品は気が向いたらまたの機会に。 では次に新美生の作品を紹介します。 U.Tさんの作品(ハト素描)

ハトの骨格も、羽根の色の違いなどまでよく見て描けています。地面に二本の足でしっかり立っていて、目にも生命感があります。次も同じくU.Tさんの塑造作品です。

台座が少し大袈裟なような気もしますが、作品にしようという姿勢が感じられます。 羽を作りこむと表面的になり、羽の中の骨格を忘れがちですが、この作品は骨格も抑えながら、羽を表現できています。素描の説得力がここにも効いています。 次は5月から彫刻科に仲間入りしたばかりですが、なかなか良い感覚を持ってるな?と思わせる作品です。 E.Kさんの作品

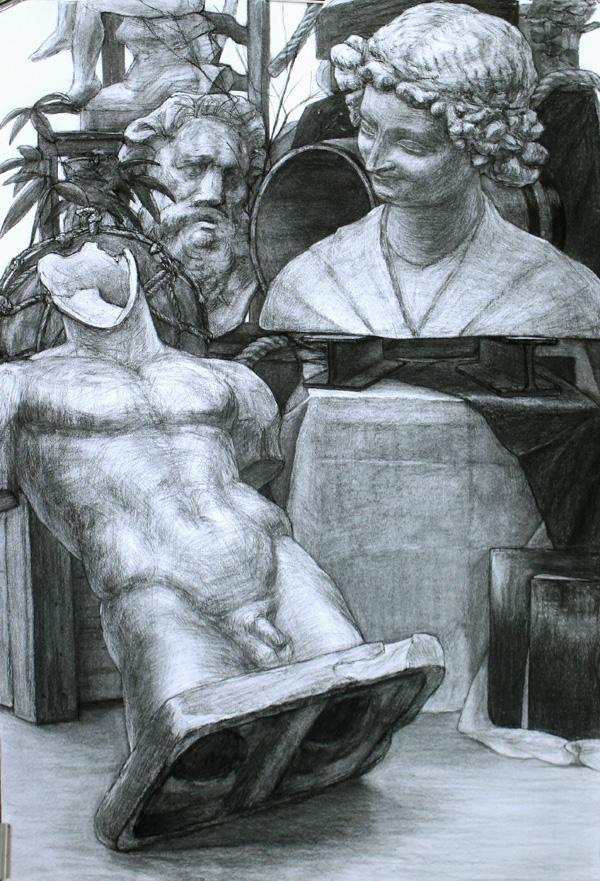

初心者なので、さすがに頭部は骨格が捉えきれず細くなっており、足も胴体に対して大きすぎたのでそのあたりは多少手を加えさせてもらいました。が、胴体や羽の表現はかなり良いです。初心者には難易度の高い、胴体につながる足の位置も自然ですし、頭を傾けているところは生命感に繋がっています。じあま(地面となる部分)を高くしているので空間が生まれ、程よい緊張感もあります。初心者ですが骨格も意識しつつ、とにかく素直にモチーフをよく見て作っているということかもしれません。 ミケランジェロの奴隷(のトルソ)のデッサンです。 U.Tさんの作品

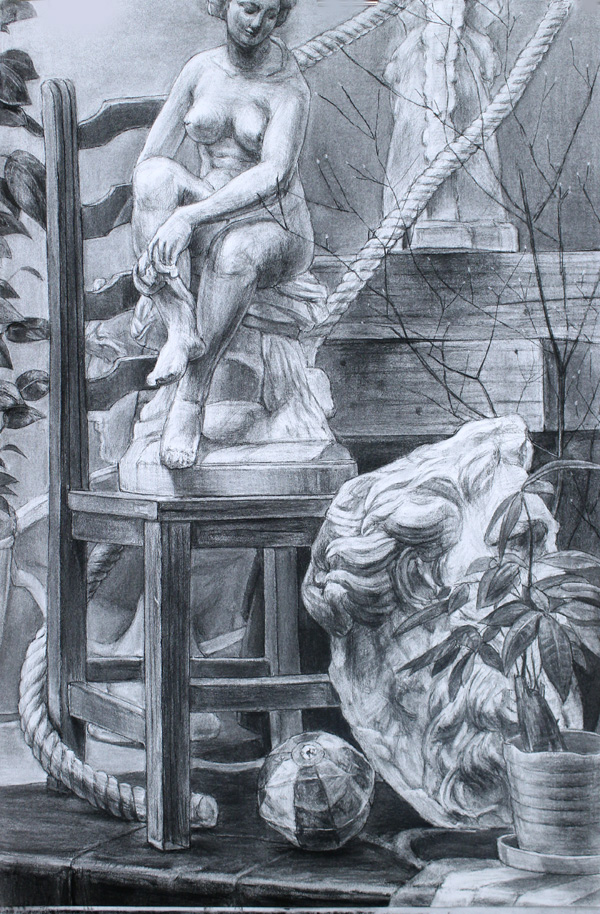

左右で伸びと縮みの筋肉の動きがあり、このデッサンのように伸びている側は、向こう側の縮みを感じさせつつ手前の伸びている張りを描きます。となるとやはり腰周りの表情を良く観察することが大事です。腰の筋肉の微妙なねじれを観察し描いています。腰から背中への回り込みも丁寧に見ています。 次は大型組みモチーフの作品を紹介します。 制作風景はこんな感じ。

皆で囲んで通常の木炭紙の倍版で描きました。 木炭紙の倍版は画面が大きくなるので、いつも以上に離れて画面を確認する必要があります。 床の安定感、一つ一つのモチーフの関係性、手前と奥、光の降り注ぐ雰囲気などを表現することで、同一空間に置かれているという状況が自然に見える作品となります。

これもまたU.Tさんの作品ですが、 左上のファコネのビーナスがもの足りないです。が、床に置かれた安定感があります。植物や細い枝も丁寧に描けています。 Y.Rさんの作 出だしは全体にグレートーンで空間がスッキリせず、少しデッサンの表情に弱さがありました。モチーフが、盛りだくさんの位置なので、一つ一つの関係性に苦労したのかもしれません。結果的にはスッキリ見やすくなってきました。 M.Yさんの作品

出だしは全体にグレートーンで空間がスッキリせず、少しデッサンの表情に弱さがありました。モチーフが、盛りだくさんの位置なので、一つ一つの関係性に苦労したのかもしれません。結果的にはスッキリ見やすくなってきました。 M.Yさんの作品

手前の立てかけられた円盤トルソから左上奥まで石膏が並び、視線が誘導される構図で見ごたえがあります。質感の異なるモチーフが入り組んでいますが、ひとつひとつ丁寧に描きました。 T.Fさんの作品

白と紺、ストライプの布が組み合わさる場所で、そのコントラストを活かし見せ場のある作品となりました。バケツの質感も丁寧に見ています。

全体的には比較的安定感のある作品ではありますが、まだまだ描き足りないところもあります。課題ごとに全力を出し切ることはもちろん、むしろ全力を少し超えていくぐらいの感じがあるともっともっと良くなっていくと思っています。そういう癖をつけておくと試験本番では「全力+α(冷静さ)」な状態で乗り切れる!!ような気がしますが、どうでしょう。。。ま、頑張りすぎて試験前に力尽きては本末転倒なので、マイペースにがんばって行きたいですね。  。。。今後新美生がどんな作品を生み出すのか楽しみですね ?

。。。今後新美生がどんな作品を生み出すのか楽しみですね ?

こんにちは。彫刻科の小川原です。暑いですね!!暑くて夜眠れません。エアコンつけると次の日の朝決まって体調悪くなるのが分かっているのに躊躇無くスイッチをONしている自分です…。

この前風邪をひいてしまい、ツラい1週間を過ごしました(泣)皆さんはどうですか??気温の変化についていけてますかー?体調管理も受験生の仕事ですよ!!絶対にエアコンつけたまま寝たりしないようにしましょう!!

さて、いつものように日々の課題での優秀作品を紹介します。

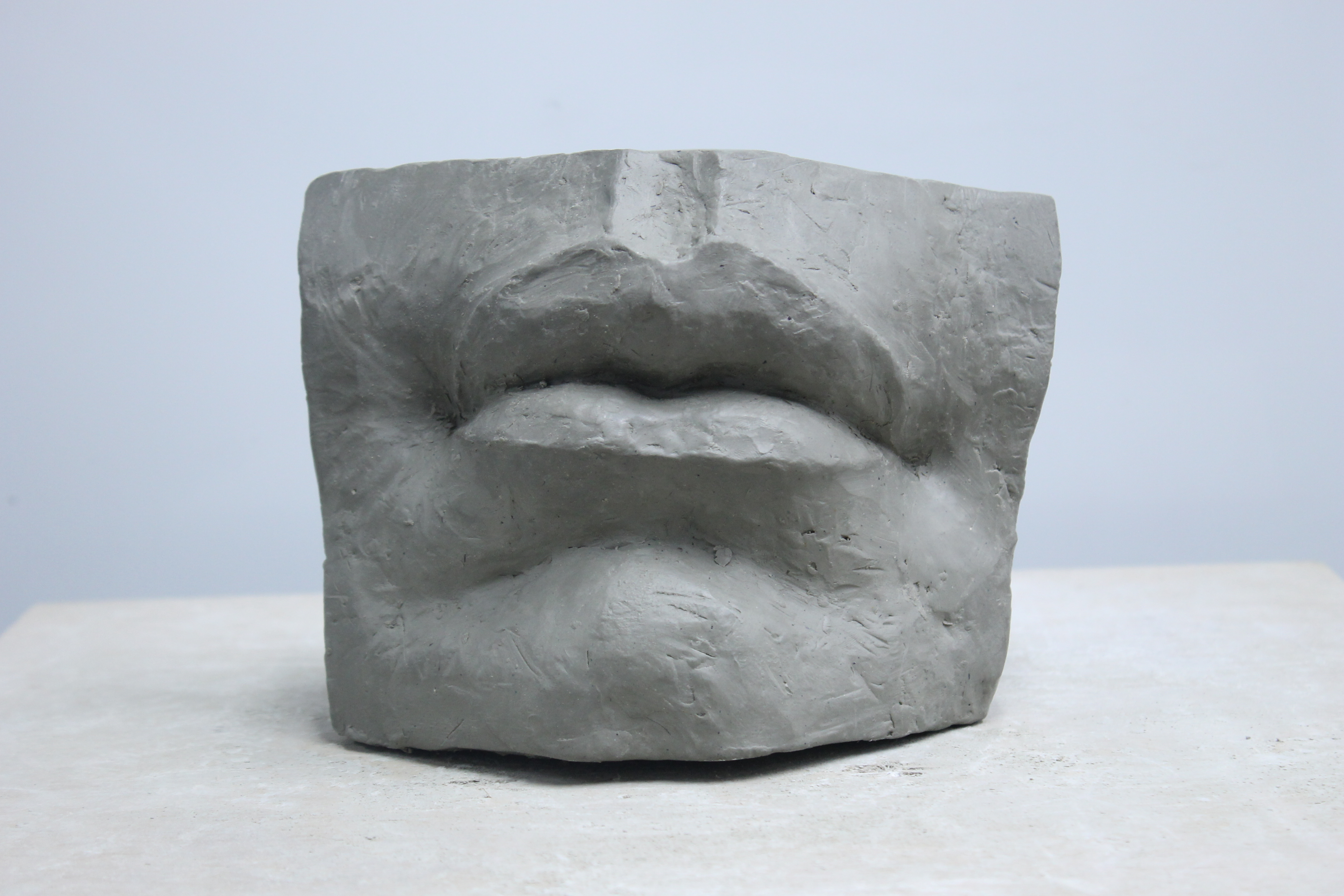

夜間部生の作品。ダヴィデの口の模刻です。この作品は授業時間外に自主的に制作したものです。

R.S君の作品。

練習課題としてつくってもらいましたが、厚みや奥行き、フォルム感に敏感に反応してつくれました。今回のモチーフは構造としての要素が少ないのでその分素直な気持ちでつくり切ることができたと思います。通常の頭部全体がある像をつくるときはさらに複雑な形の解釈が必要になってきますが、「完成度」といった意味で今回の制作は一つの指標となるはずです。

昼間部。ミロのヴィーナスのデッサン。

T.U君の作品。

首が手前になかなか傾いてくれないと苦戦していました。この位置の難しさはまさにそこで、見上げて見てる目線に対して手前に倒れてくる頭部は結果的に真横から見ているようなかたちになります。頭部だけで傾きを表現できない以上体との相対的な関係に全てが依存されてくるのですが、体は奥の腕を上げているのでパースによって素直に手前の肩が上がってくれることも無く、大体水平くらいになってしまいます。そのことによって全体的に動きの弱い突っ立った印象になりがちです。じゃあどうしたらいいかと言うことですが、とにかく構造をしっかり捉えて少しでも手前のたわみと奥の伸びの違いを出していくこと(手前のポイントに対して奥のポイントの位置関係をきちんと伝わるようにする)、それと傾きに合わせた色を色面でコントロールすることです。これについては手前の腕から脇腹にかけてと、頭部側面(首まで)の面性が一致するのでほぼ同じ色にまとめます。腰は上面になるのでそれに対して明るめに設定します。

と理屈ではこんな感じなのですが、それを知っていてもなかなか上手くいかない訳ですね。僕も今までこの位置で描いた中で「お、動き出たなこれ」って言うのはありません(笑)そういう宿命な位置なのかもしれませんね(笑)

だからといって上に書いた条件が出来てないと説明がつかなくなるので、そこは最低限おさえていかないといけないです。

彼は本当にデッサン力があるので何でも描けてしまうのですが、その分こちら側としてはいつも後半歩を要求したくなってしまいます。これまで誰も描けなかった領域に踏み込んでいけるレベルまで成長していってほしいです。

……。心の声「この像はトルソでも大きな像なので、出来るだけ大きくいれるのがセオリーです。なので僕も描くとしたらこの切り方をしますが、もしかしたら台を見上げる形にしてそこまで入れたら奥の伸びは説明しやすいかもしれませんね。反対側から見ると衣は厚いので全部いれると全体が小さくなってしまいますが、こちら側は厚みが無いのでそんなに影響なさそうです。今度機会があったらやってみようと思います。」

さて、明日は僕小川原と氷室先生に続き、内田先生の書くブログです。内田先生は石彫の芸大博士課程を修了されていて、作品もとてもユニーク!どんなものをつくっていたのか、一部を紹介してくれているので楽しみにしていて下さい!それでは、一学期も後半戦に突入!頑張っていきましょう!!

こんにちは。油絵科の関口です。

既に何回か木炭について書いてきましたが、今回は描きはじめる前の段階に焦点を当てて書いてみようと思います。

木炭という描画材は特殊な要素が多いので、細かいところまで見て行くと、書く事が沢山あるんです。回を増すごとにマニアックになって行きますが、細かい事が気になる性分でして…

はじめに

木炭を箱から出したら、まず最初に木炭に巻いてある紙や銀紙を取り除きます。手が汚れてしまう事を気にする人もいると思いますが、木炭デッサンは手が汚れるものと割り切って下さい。そのままにすると、描く時の邪魔になります。

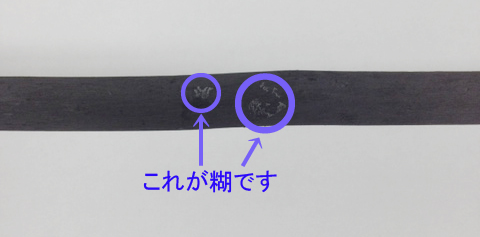

銀紙の糊が残っているのが気になる人は、この部分もカッターで削り取りましょう。

芯抜き

次に中心部にある色の違う「芯」があるので必ず抜いて使いましょう。

何故芯を抜くのか?と言うと、まず色が違うという点です。硬さや粒子の大きさ、重さも違うので、一緒に使うと微妙な調子が上手くコントロール出来ません。繊細な素材なので、しっかりと芯を抜く事が重要になります。

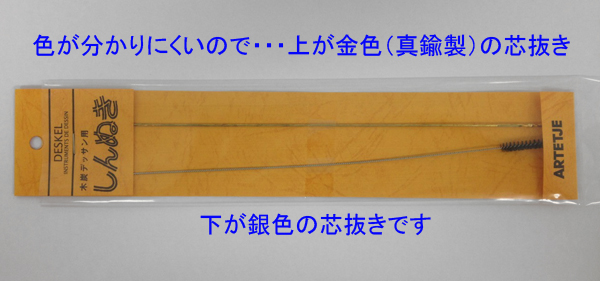

芯抜きは金色と銀色の二種類がありますが、金色のは太い木炭に使います。…とは言うものの、僕はこの金色の芯抜きは殆ど使った事がありません。殆どがこの銀色のブラシが付いた芯抜きでしたね。この銀色の芯抜き、色が目立たない所為なのか、すぐに無くしてしまいます。アトリエを掃除していると、必ず数本は落ちているくらいです。皆さんも芯抜きは既に何回も買っていて、気付いたら道具箱に入っているのは金色だけが数本という人も多いのでは?

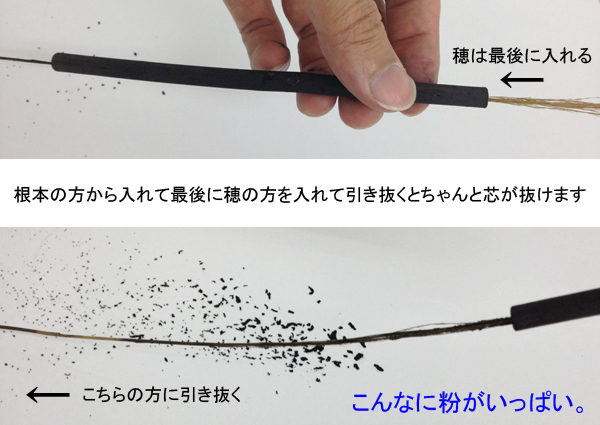

この銀色の芯抜きの使い方ですが、まずブラシのついていない、ワイヤーの部分から入れて、回転させながら反対側まで貫通させ、最後にブラシを通します。この時、木炭の芯が細いとブラシが引っかかり、抜けなくなってしまう事があるので、注意しましょう。抜けなくなった芯抜きは、強引に引き抜くとグニャグニャに曲がってしまいます。僕も何本グニャグニャに曲げてしまった事か…それでも抜けない時は、新品の木炭を断腸の思いで折るしかありません。

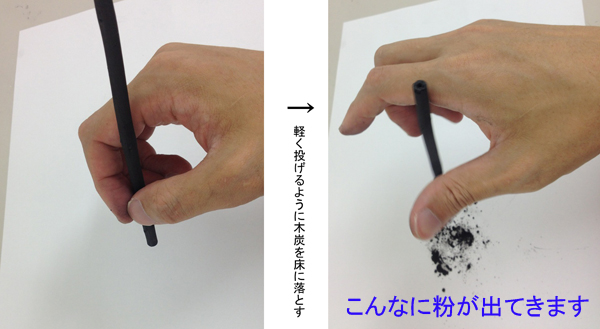

さて、話を戻しましょう。ブラシまで貫通させた時に芯の粉が沢山出ますが、これで安心してはいけません。木炭を軽く持って10cm位のところから垂直に軽く落とす(投げる?)ようにして地面に当てる(この一連の作業を何と表記して良いか分からず悩みました)と、中からまだ沢山粉が出てきます。

更にその後、穴の開いた木炭に軽く息を吹きかけて、ようやく芯抜きの完成です。

番外編1

さて、芯抜きの話を講師室でしていると、海老澤先生が「我々の頃は綿棒が芯抜きの道具だった」と教えてくれました。そこにいた講師一同「綿棒??」という反応でしたが、よく聞くと当時は金属製の綿棒だったそうで、今の綿棒とは大分違うものだった様です。

耳垢の掃除にはその金属の細い方の先に自分で綿をつけて使用するんだそうです。見た事がなかったので画像で検索すると、「そう。これこれ。」と言って、見慣れない物体を指差しました。![]()

何だか必殺仕事人の殺し道具の様です(笑)。

海老澤先生によると、木炭より綿棒の方が短いので、両側から入れて抜くんだとか。これを使っていたらちょっとカッコいいかも・・・。

ところで僕と同世代の松田先生や山本先生と話していたら、自分たちの浪人時代には芯抜きは既に存在していましたが、ギターの弦を使って抜いている人を何人か見掛けた事があるという事で話が盛り上がりました。

番外編2

ちなみに僕が高校生の時、田舎では芯抜きが売っていませんでした。そこで美術の先生から教わった芯抜きは・・・

何とホウキの先っぽです。これをホウキからブチブチ抜き取って芯抜きに使っていたので、ウチの高校の美術室のホウキは、いつも中年のオジさんの様な哀愁が漂っていました(笑)。

これでも意外とちゃんと抜けるんですよ。ほら。

枝分かれした穂が、結構良い仕事をしてくれるんです。昔の人はこんなものを使って芯を抜いていたんですね。興味がある人は一度お試しあれ。

展覧会のお知らせ

今回の内容とは全く関係ありませんが、今日から新宿でグループ展に参加しています。現代美術展という仰々しい名前ですが、そんなに現代美術的ではないので構える必要は無いと思います。新美の帰りにちょっと足を伸ばして、お立ち寄りいただけたら幸いです。

ギャラリー絵夢

新宿区新宿3?33?10 新宿モリエールビル3F

?03?3352?0413

http://www.moliere.co.jp/galerie/