こんにちは。彫刻科の小川原です。梅雨ですね?。いかに濡れないように傘のポジションのコントロールに集中するんですが、結局背中や足下が濡れてげんなりしてしまいます…。

ところで彫刻科は石膏デッサンを木炭で描くのですが、僕は受験時代の入試直前の時期に木炭紙への木炭の乗りの悪さに困ったことがあって、当然自分の技術を全く疑うことなく(笑)何か別に原因があるんじゃないか!と考えたことがあります。その結果湿気不足と言う結論に至り、イーゼルにずぶ濡れのぞうきんをかけたり、周囲の床に霧吹きで水を撒いたものです。もちろん芸大入試当日も(笑)相当白い目で見られましたが、湿気の効果もあって両隣の人は無意識のうちにいつもよりいい作品になったことでしょう(笑)自分的には効果はあったように思いますが、実際描き比べをした訳ではないのでどれほど有効であったかは今でも不明です…。予備校で講師を始めてから生徒から乗りのいい木炭と乗りの悪い木炭の見分け方を教えてもらってからは湿気なんて全く問題なく乾燥してても描けるようになりました(笑)

そもそも木炭にはそれぞれナンバーが割り振られています。木の種類や木炭の製作行程によって描き味が変わるわけです。ただし同じ種類であっても全く紙に乗っていかないものなんかも混ざっていて、質にはばらつきがあり、買ったものから使いやすいものを選定していく訳です。見分け方を知りたい方は是非聞きにきて下さい(笑)カンタンすぎて笑ってしまいます!

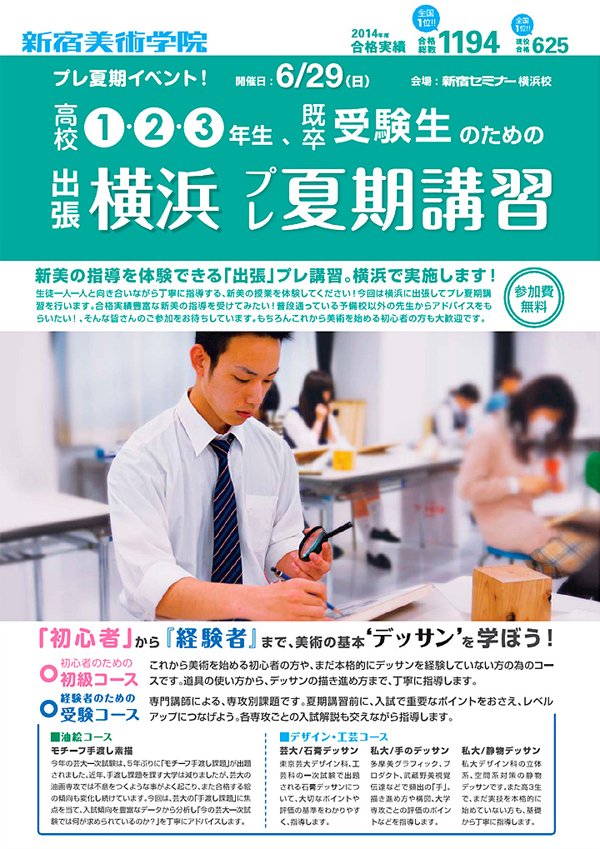

さてそれでは作品の紹介に入ります!数が多いので2回に分けようと思います。

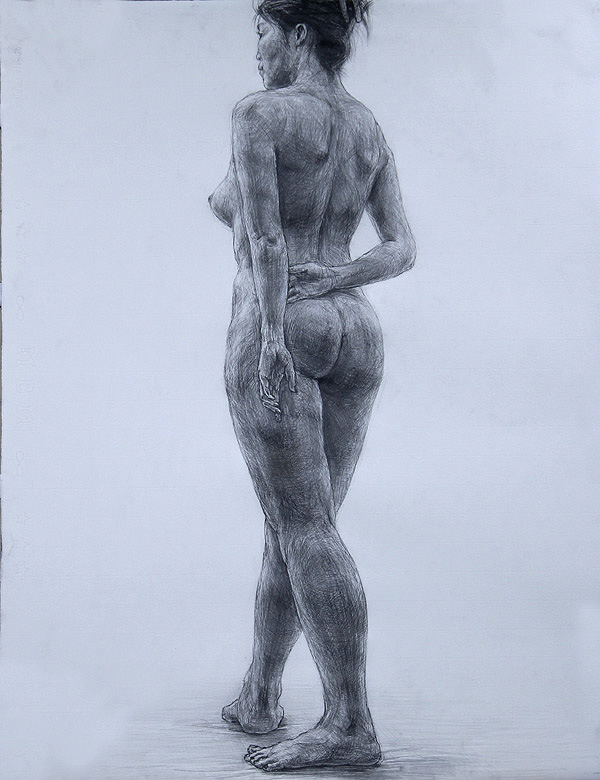

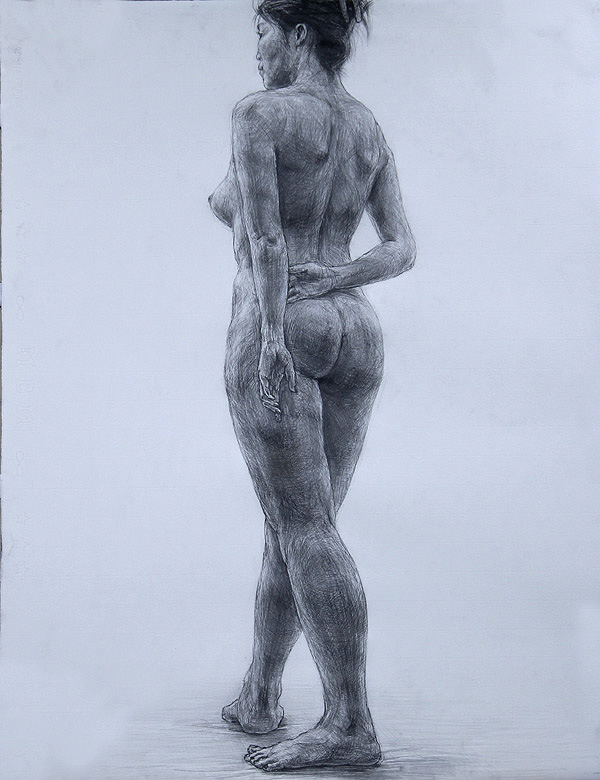

ヌードモデルデッサン。

T.U君の作品。木炭紙に鉛筆デッサン。

隅々まで行き届いた観察と、破綻無くコントロールされた調子にかなりのレベルの高さを感じます。コンスタントに結果を出せていて、なおかつ惰性で描いていないことが素晴らしいです。今回は木炭紙に鉛筆描きでしたが、彼の描写の特徴で、中盤以降H系の硬い鉛筆でベースを抑え込んでいってピタッとした形を表現する方法が木炭紙の質に合わず、木炭紙が負けて波打ってしまいました。木炭紙は普通の画用紙と違って描写が詰めていきやすいし、もともとマットに仕上げやすいので出来るだけB系からFくらいまでの鉛筆で探り切って、H系は最小限にとどめておいた方が良いかもしれません。画用紙のようにH系で抑えて抵抗感を出す。と言うのは向かなそうです。でもそれをしなくても形にしやすいと言う風にポジティブに考えて大丈夫だと思います。

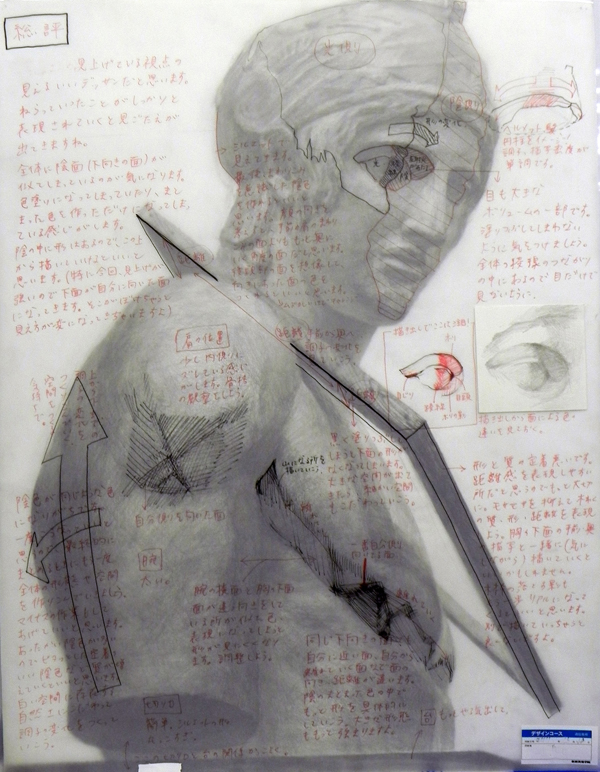

自刻像プラス手

ポーズに雰囲気を感じる作品です。顔の印象も柔らかく魅力的になりました。まだまだ首、肩、胸、髪など、表現として成り立っていない部分が多いのでどうしても荒削りな印象を受けてしまいますがもう少し技術を磨けばとても光る作品が生み出せそうです。どこまでやりきるのか、しっかり目標立てて取り組みましょう。完成した作品を早く見たくて僕はうずうずしています(笑)

自分の「手」ではない設定でつくりました。が、本当は自分の手としてつくってほしかったです(手首と肩の間に肘を想像しながら作品を見たかった)。それは抜きにして、柔らかく粘土の特性を生かした土付けと、自然な動きが魅力的な作品です。表情の弱さ(まだ生きている人間の精神を感じない)や切り口付近(こだわりが感じられない)の工夫が何とかなれば言うことは無いです。自分がここまで出来ればいいかなというレベルを常に越えていくことを目標として下さい。その為に工夫したり努力することを楽しめるようになるといくらでも上手くなれます。それが積み重なっていつかロダンを越える時が来るかもしれません!そう考えるとまだまだです!

迫力のある造形感が魅力的な作品です。かなり全体に手が回るようになってきましたがまだまだ大味な雰囲気は抜けません。単純に丁寧に作り込む意識(密度を上げる)を高めることによって克服することも出来ますが、要点を絞って形を締めていく方法や、これ以上密度を上げることは考えずに、大きな構造の張り、締まりの展開を追求する方向性(彫刻的に形を分析し再構築する。現実と違ってよい)なども考えられます。形に緊張感を与えるコツが掴めるとガラッと見え方が変わってくるので是非テーマに加えてほしいです。

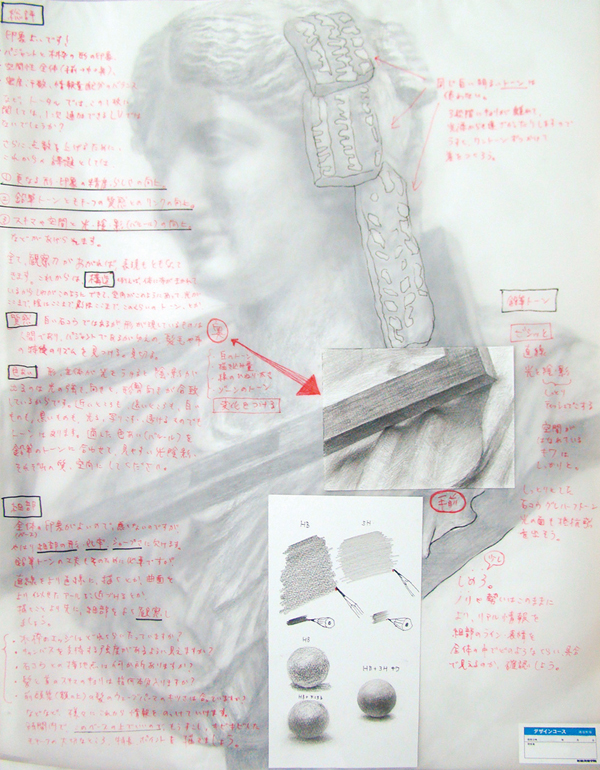

メディチの模刻。

K.S君の作品。

全体にわたってバランスやプロポーション、印象を合わせられています。荒付け段階から(狂いはあっても)メディチそのものを捉えながら進めることが出来たと思います。問題点は二つ。一つ目は全編通して作業の確実性が甘いところがあることです。そのために行ったり来たりするため、時間を効率よく使えていません。もう一つは作品のクオリティに対しての追求心の甘さです。まだその形の特徴が出せていない段階で完成としてしまっていることです。美術とは決められた答えが無く、無限に追求していくことが前提の学問なので、基本「終わり」は無いのです。例え受験生であっても「合格」を目標とせず、その先を目指して下さい。その結果「合格」は必ず貰える「ご褒美」のようなものなのです。

名言でた!と思った人、そんなの精神論でしょ?と思った人。まだまだですね(笑)作品の評価が数名の教授達の主観でしか無い以上、確実に合格する為にはいわゆる予備校が打ち出す「合格のライン」を目指していては足りないのです。(皆がそこを目指しているから)100点の答案で120点を出せるのが美術のおもしろいところで、皆が100点を目指してきわどい争いをしている中(大抵100点は取れない。ここが重要)、100点以上のことが普通に出来る人は余裕で合格を手にすることが出来るのです。

当たり前のことを話しました(笑)しかし真実でもあります。

芸大に入りたい!と思ったとき、多くの人は必至で努力することと思います。必至になってやれるだけやって、ギリギリで受かっていくのだと思います。でも現実には少数ながら全く苦労することなく余裕で受かっていく人も何人かいるのです。

苦労してギリギリで受かるタイプと、苦労せず余裕で受かるタイプ…。真逆ですね。

苦労しないで受かる人なんて、どうせ元から上手い人か、天才ってことでしょ?と思うかもしれませんが、実はそうではないのです。ここで話は戻りますが、苦労しないタイプの人は100点を越えることを目標にしている人たちのことです(100点に興味が無い)。どんな人かと言うと、「上達することが最大の目標である人」であり、「上達する為にあらゆる工夫をする人」であり、「その過程のすべてを楽しむ人」です。そういう人は意外に入試のことなんてあんまり考えてなくて、もっぱら自分の作品をどうしたらもっと良くできるか考えて、研究して、挑戦します。その連続でどんどん成長するのです。彼らの原動力は「大学に受かりたい」というものではなく、より高いレベルへの「好奇心(探究心)」と「成長する喜び」。それだけです。人によって成長のスピードには差がありますが、この二つを合わせ持った人は少なくともその人の中での最速での上達が見込めます。そんな彼らにとって受験の世界は自分を成長させるための絶好の環境であり、1年通して研究し切ったご褒美に「合格」がついてくるのです。

「好きこそものの上手なれ」ということわざがありますが、まさにその通りなのだと思います。

美術の世界を目指す全ての人は美術が好きだからこの道を選んだはずなのに、受験の世界に身を置いている間にいつの間にか「美術」そのもののおもしろさを見失ってしまい、受かる為の努力しか出来なくなってしまいがちです。

本当に上手い人は特に何も悩まず、制作そのものを楽しんでいるパターンが多いのです。でもよく考えてみて下さい、美術を始めたきっかけは皆そんなものだと思います。これが才能だと言うのなら皆が持っているはずのものです。もし忘れかけてしまっているなら是非思い出してみて下さい!

自分自身の経験(自分の受験の経験、講師としての経験)を振り返って、大学に受かる必勝法は何かと聞かれたら、自信を持ってこれだと言い切れます。