こんにちは。油絵科の関口です。ゴールデンウイークもあと2日。休みというのはあっという間に過ぎてしまうものです。皆さんも残りの休みを有意義に過ごして下さい。

さて以前も「木炭について」と題して書きましたが、今回は作例を上げながらデッサンについて書いていこうと思います。

以前のブログについてはこちらからご覧下さい。↓

http://www.art-shinbi.com/blog/20131118/

木炭デッサンギャラリー

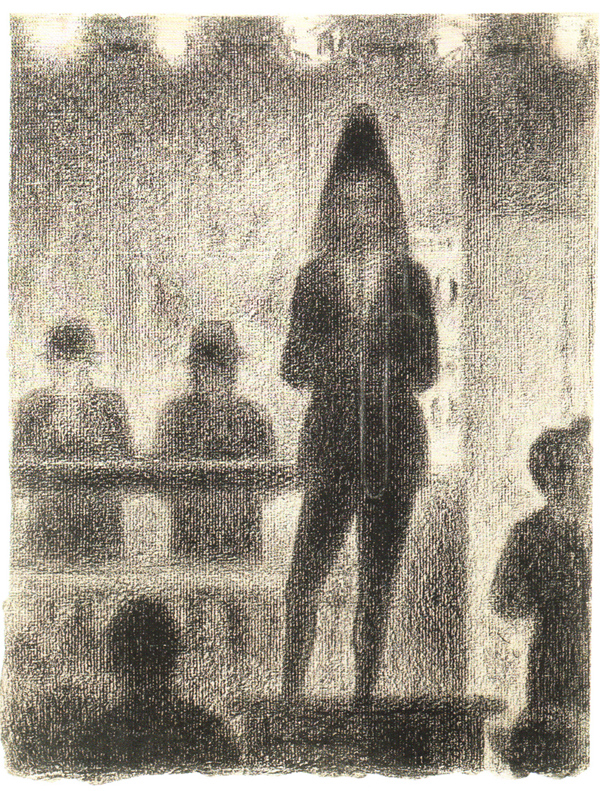

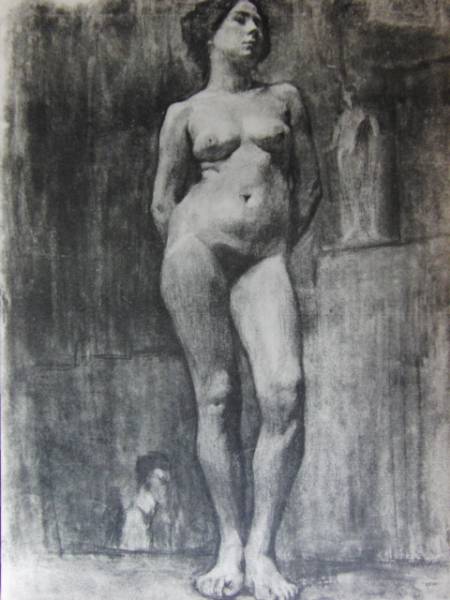

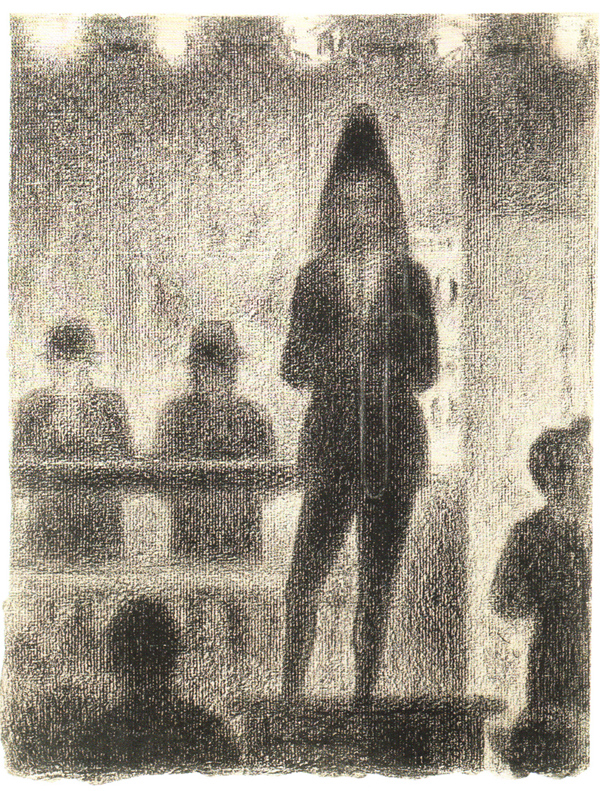

これはスーラの石膏デッサン。日本の受験生のデッサンとはかなり違いますね。ちょっと硬いけどカッコいいですね。

これはスーラの石膏デッサン。日本の受験生のデッサンとはかなり違いますね。ちょっと硬いけどカッコいいですね。

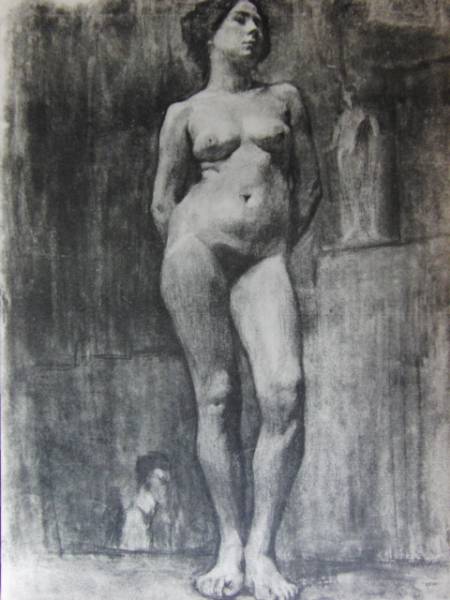

これはピカソ11歳の時に描いたベルベデーレ。ちゃんと空間が描けています。これを小5?6年生くらいの子が描いた、と考えると恐ろしいですね。

これはピカソ11歳の時に描いたベルベデーレ。ちゃんと空間が描けています。これを小5?6年生くらいの子が描いた、と考えると恐ろしいですね。

これはレオナルド・ダ・ヴィンチの「聖アンナと聖母子」の為のデッサン。油絵とは構図や顔の表情もかなり異なります。油絵と比べてアンナはかなり老けていますが、マリアは抜群に美しい表情で描かれています。

これはレオナルド・ダ・ヴィンチの「聖アンナと聖母子」の為のデッサン。油絵とは構図や顔の表情もかなり異なります。油絵と比べてアンナはかなり老けていますが、マリアは抜群に美しい表情で描かれています。

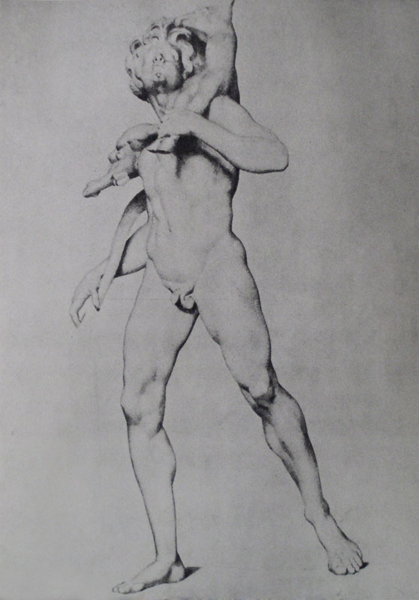

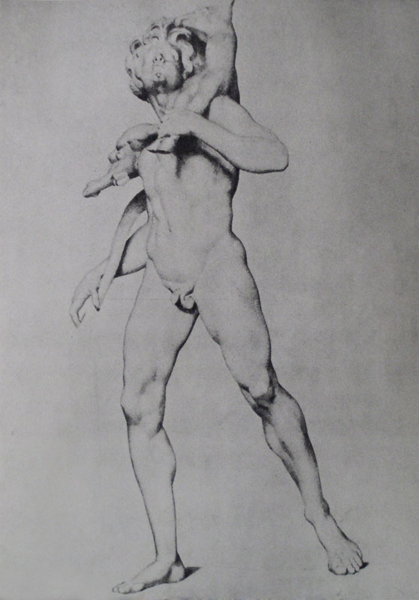

これはマティスの初期を代表する「ダンス」の為のデッサン。描いては消し、描いては消し…を繰り返して、画面にどう収めるか?を探った跡が残っています。木炭は消しやすい素材なので、その特徴を最大限に生かした作品になっています。決して写実的な表現ではありませんが、躍動感に溢れる作品に仕上がっています。

この作品もスーラのデッサンです。これは少し木炭紙っぽい目が入っています。

以前のブログで「木炭紙に描かれた素描を時間がある時に探してみます」という様な事を書きましたが、残念ながら殆ど見当たりませんでした。

この作品はどうやら木炭ではなく、コンテかクレヨンの様なもので描かれている様です。トロンボーンの辺りには白い描画材(何を使っているのかは不明)も使われています。

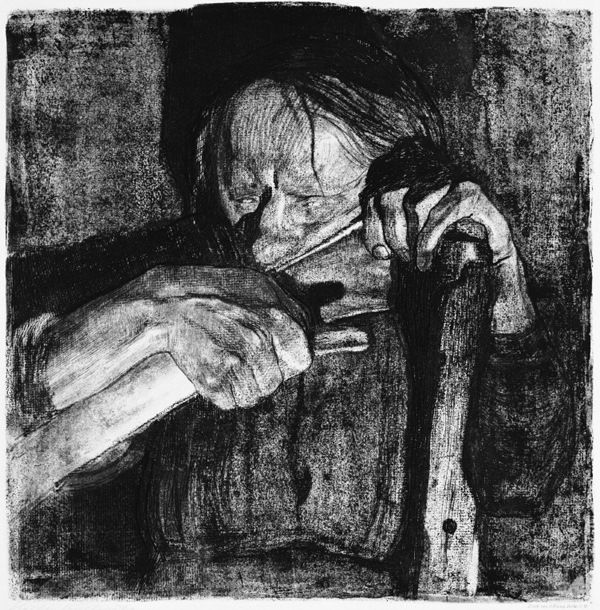

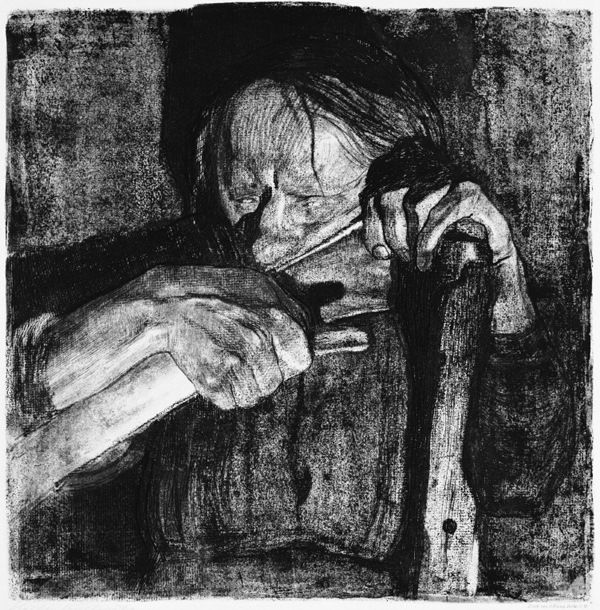

これはケーテ・コルヴィッツのデッサン。(ちなみにコルヴィッツは女性作家です)この作品も紙は木炭紙っぽい目のある紙に描かれていますが、描画材は木炭ではなく、コンテで描かれています。

こちらもコルヴィッツ。この絵も木炭紙に木炭で描いたように見えますが、実は銅版画です。

日本の受験では「木炭紙に木炭で描く」という行為は当たり前の様に行われていますが、どうやら世界的には珍しい事のようです。

恐らく明治の後半から大正に掛けて、安井曾太郎がフランスのアカデミー・ジュリアンでデッサンを学んだ時、そこで使われていたのが木炭紙だったのではないか?と思います。そこで学んだデッサンの理念を日本に持ち帰った時に、併せて木炭紙に描かれる事も導入された可能性が高い、と僕は考えています。

恐らく明治の後半から大正に掛けて、安井曾太郎がフランスのアカデミー・ジュリアンでデッサンを学んだ時、そこで使われていたのが木炭紙だったのではないか?と思います。そこで学んだデッサンの理念を日本に持ち帰った時に、併せて木炭紙に描かれる事も導入された可能性が高い、と僕は考えています。

今から20数年前、芸大油画専攻の試験が上野校舎ではなく、国技館で行われました。それまでは木炭紙だった試験用紙がTMKポスター紙になった時、フランスのMBM木炭紙のメーカー、アルジョマリー社はかなりの経営危機に陥ったのではないでしょうか。当時の芸大油画専攻の受験者数は2700人程度でした。一人あたり年間数十枚は買っていた筈ですから、数十万枚も急に売れなくなった計算になります。

数年前から再び芸大は上野校舎で木炭デッサンに戻りましたが、もしメーカーが潰れていたらどんな紙に描く事になっていたんでしょうね?

実は日本のメーカーが作っている「アトリエ木炭紙」なる紙も存在します。クロッキー帳にも目が入っている紙がありますよね?少し黄色味掛かったあれです。あの紙が厚くなったと言ったらイメージしてもらえると思います。ちょっと描いてみましたが、思ったより描きやすい紙でした。

木炭紙以外に木炭を使った事が無い人は、是非一度違う紙にもデッサンをしてみて下さい。世界標準を肌で感じる事が出来ますよ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

さて、1月から4ヶ月に渡り、毎週月曜日にブログをアップしてきましたが、来週からは他の先生にバトンタッチして書いてもらいます。これからは4週間に一回のペースで僕に当番が回ってきます。毎週楽しみに読んで下さった方、4週間後にまたお会いしましょう。

これはスーラの石膏デッサン。日本の受験生のデッサンとはかなり違いますね。ちょっと硬いけどカッコいいですね。

これはスーラの石膏デッサン。日本の受験生のデッサンとはかなり違いますね。ちょっと硬いけどカッコいいですね。 これはピカソ11歳の時に描いたベルベデーレ。ちゃんと空間が描けています。これを小5?6年生くらいの子が描いた、と考えると恐ろしいですね。

これはピカソ11歳の時に描いたベルベデーレ。ちゃんと空間が描けています。これを小5?6年生くらいの子が描いた、と考えると恐ろしいですね。 これはレオナルド・ダ・ヴィンチの「聖アンナと聖母子」の為のデッサン。油絵とは構図や顔の表情もかなり異なります。油絵と比べてアンナはかなり老けていますが、マリアは抜群に美しい表情で描かれています。

これはレオナルド・ダ・ヴィンチの「聖アンナと聖母子」の為のデッサン。油絵とは構図や顔の表情もかなり異なります。油絵と比べてアンナはかなり老けていますが、マリアは抜群に美しい表情で描かれています。

恐らく明治の後半から大正に掛けて、安井曾太郎がフランスのアカデミー・ジュリアンでデッサンを学んだ時、そこで使われていたのが木炭紙だったのではないか?と思います。そこで学んだデッサンの理念を日本に持ち帰った時に、併せて木炭紙に描かれる事も導入された可能性が高い、と僕は考えています。

恐らく明治の後半から大正に掛けて、安井曾太郎がフランスのアカデミー・ジュリアンでデッサンを学んだ時、そこで使われていたのが木炭紙だったのではないか?と思います。そこで学んだデッサンの理念を日本に持ち帰った時に、併せて木炭紙に描かれる事も導入された可能性が高い、と僕は考えています。