こんにちは。新宿校先端芸術表現科です。

5月から6月まで、いくつかの演習課題などもこなしながら、いよいよ6月からは一次対策も本格化していきます。

5月から6月にかけて行なった演習課題の概要は以下のようなものです。

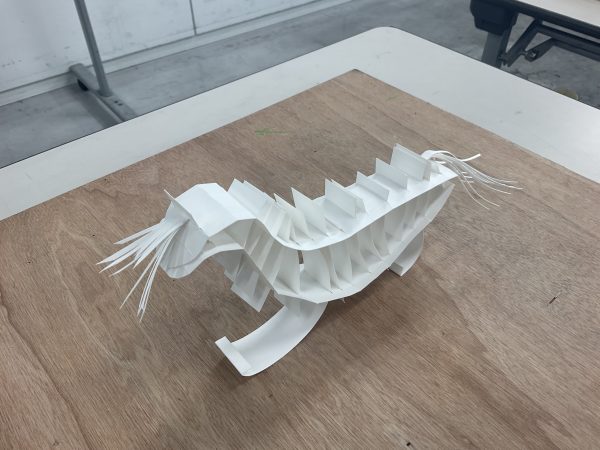

・素材演習(ケント紙)→ケント紙の特性を理解し、それを活用するとはどういうことか、そうした素材に対していかなる操作が可能なのかということを考えながら、素材を扱うことについて相対化してみる演習。今回は総合実技的な素材を使いましたが、素材という概念を拡張して、自分なりの実験や研究を行えるようにするのがこの演習の目的です。

・本のワーク→自分の部屋から本を持ってきて、その本にまつわる記憶や関心について話す。本がいかなる構成要素によって成立しているのかを分析してみる。本を読むときの身体の使い方について考えてみる、などの作業を通して、本を一つのメディアとして捉え直す。また、本の一節から着想した作品を制作することで、自分の外側に制作の根拠を置くという制作のあり方を試みてみました。

・場所のワーク→地図を作成してみる。どこかの場所を設定し、地図を描いてみる。段ボール箱を作り、そこに自分が入って、予備校のなかのどこかに設置して潜んでみるというワークを通して、場所について考える方法についていくつか試してみました。演習では、ここではないどこかへ行くための方法を考えて、そのための装置、道具、手段を制作するという課題を行いました。

・美術館にいく→美術館における展示という技術について考えてみる。美術館という場所に特有の展示の方法や、展示というものを通してどのようなことが可能になっているのかを捉え直すために美術館にいってみる。表現の場所として、必ずしも美術館というのは特権的な場所であるわけではないという前提を持った上で、美術館とそこでの作品という関係について考え直すようなプログラムとして取り入れています。

さて、受験としてはこれからいよいよ夏期講習が始まる夏の期間になっていきます。

1次対策もしっかりと時間をかけて行うことができる夏の期間を通して、秋以降までに何ができていて、何ができていないのかを確認していきましょう。夏期講習のスケジュールは以下の通りです。

https://www.art-shinbi.com/season/summer/shinjyuku/sentan/index.html

受講コースの相談や、無料体験の申し込みなどの申し込みは以下のリンクからお願いします。

https://www.art-shinbi.com/event/2023/23event-soudan.html(個別で受験相談の申し込みページ)

https://www.art-shinbi.com/event/event-muryo.html(無料体験の申し込みページ。1週分無料で授業を体験することが可能です。講習会は除きます)

それでは、先端芸術表現科でした。

こんにちは。

こんにちは。 特別講義/第19回 美大芸大入試における学科と実技

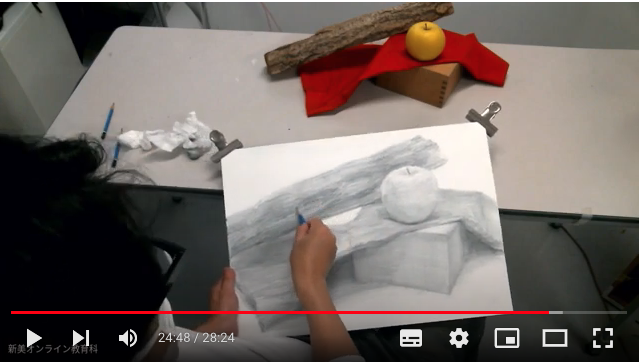

特別講義/第19回 美大芸大入試における学科と実技 特別講義/第19回 デッサンの描き出し

特別講義/第19回 デッサンの描き出し ◯

◯