こんにちは!彫刻科の小川原です。熱い夏期講習が終わり、2学期に突入しました!実力もついてきて、盛り上がっていますね!

さて、2学期はコンクールイベントが目白押しです!気合入れて挑んでいきましょう!

というわけでお知らせです。9/20(日)に全科合同石膏デッサンコンクールを開催します。8時間制作で、科の域を超えて現時点での石膏デッサン王を決定します!内部生、外部生問わず、意識の高い学生の皆様の参加をお待ちしています!

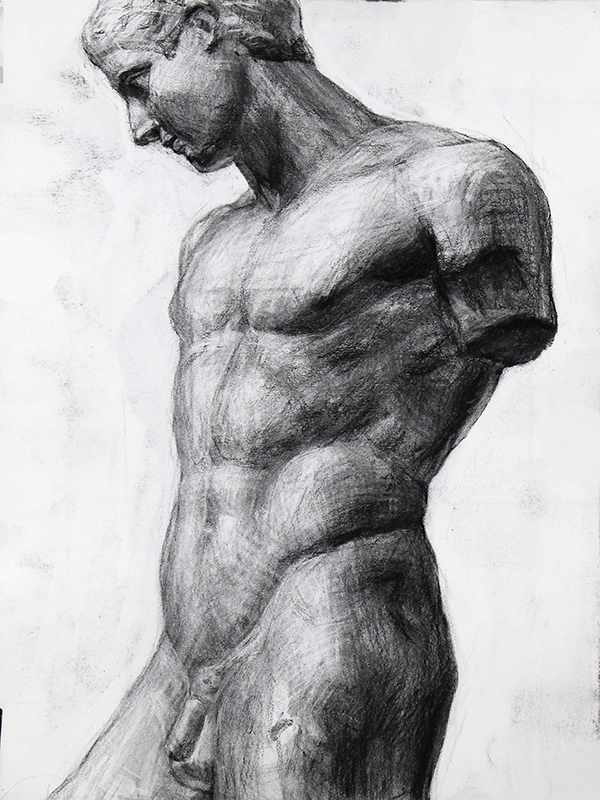

ちなみに昨年度の1位の作品です!昨年度は2日制作(12時間でしたが、彼は1日描きでした。恐ろしい完成度です)

その時の僕のデモスト。今年も参加します!今年はデザイン科講師の山本先生と一緒にデモストとデッサン解説を行います!

さてそれでは彫刻科の優秀作品(冬季講習後半〜現在まで)の作品紹介をしていきたいと思います。

ジョルジョ模刻

ジョルジョは顔のニュアンスまで似せていくのが難しいですが、よく捉えられています!

3次元的に動きがよく見れていますね!彫刻的に重要な点が理解できていると思います。

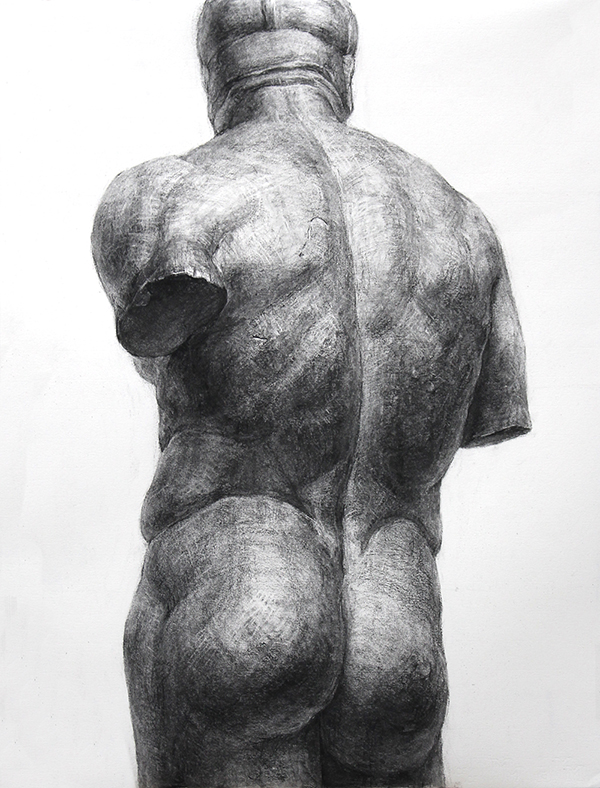

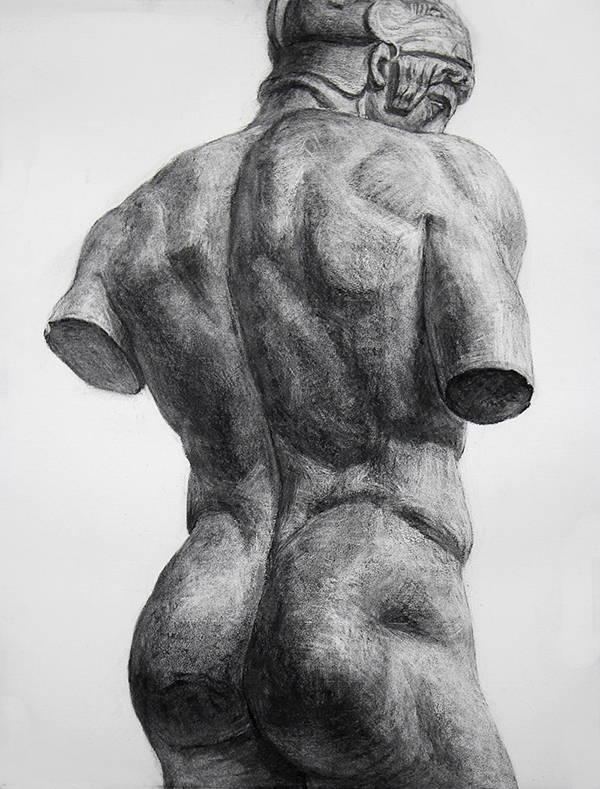

マルストルソ

光から陰への移り変わりを、形の起伏(もちろん断面のボリュームも)をよく感じて表現できています!

特に背中やお尻の力強い量感の表現が良いですね!

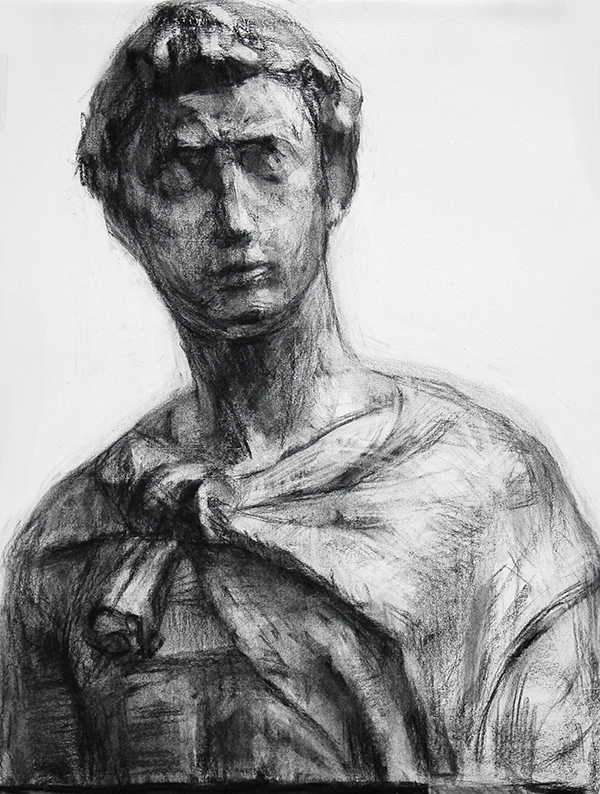

グデア

素晴らしい精度です!形の説得力を出した上でターバン表面のレリーフも作りきっています!

グデア特有の緊張感のある詰まった形態感の特徴がよく出せています。

ジョルジョ(木炭紙でのクロッキー)

この段階でジョルジョを捉えるビジョンが見えています。手を動かす感覚をジョルジョに合わせてこれていますね!

ジョセフ

これだけ大きなモチーフで関係性を狂わせず、コントロールする力は素晴らしいと思います!そっくりですね!

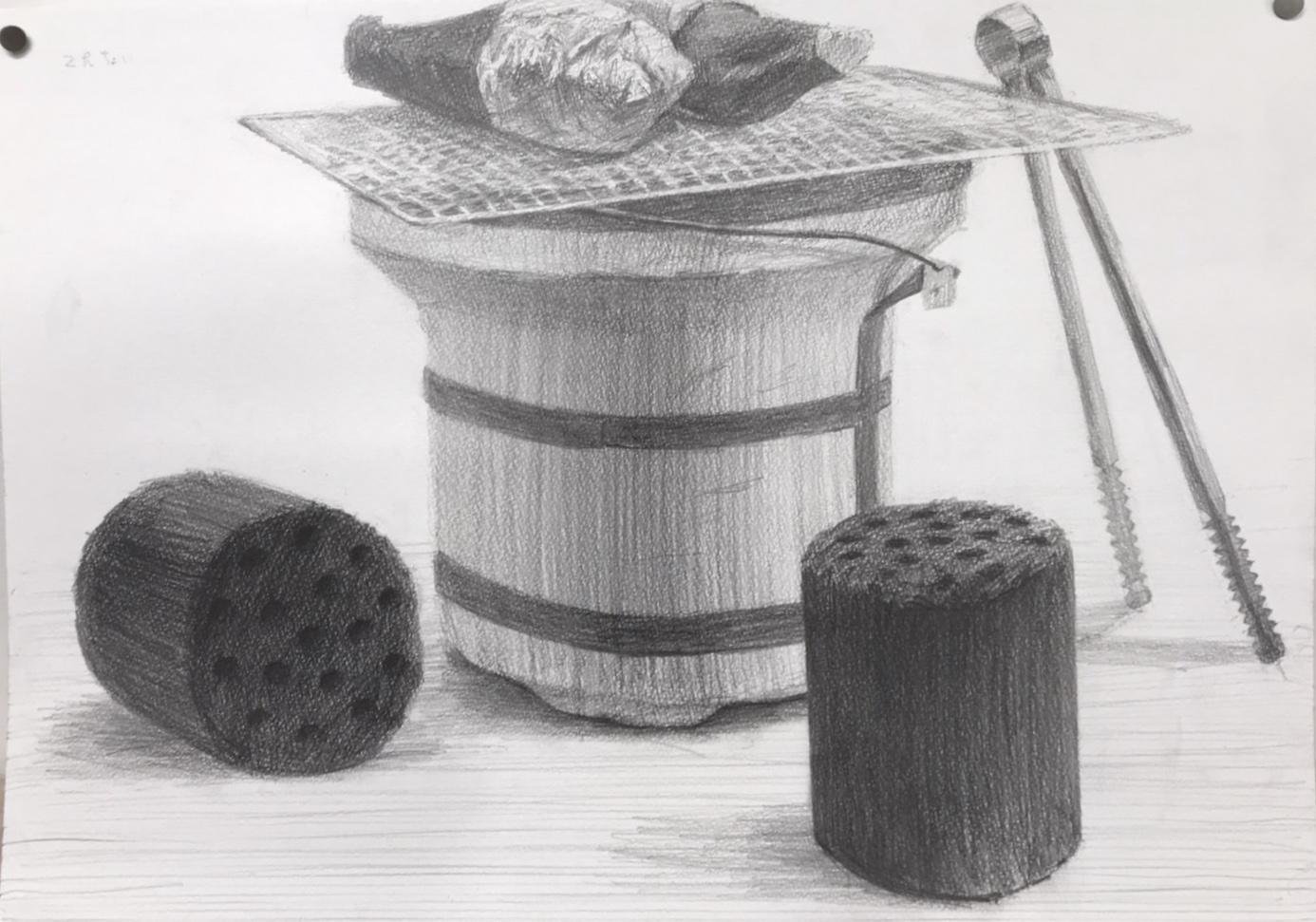

円盤投げ(3時間)

自然に印象が捉えられていますね!動きや力の入り具合もよく捉えられています。

アムール

全身をイメージしながら作ることが大事だと思います。この作品は体の動きも感じさせてくれます!

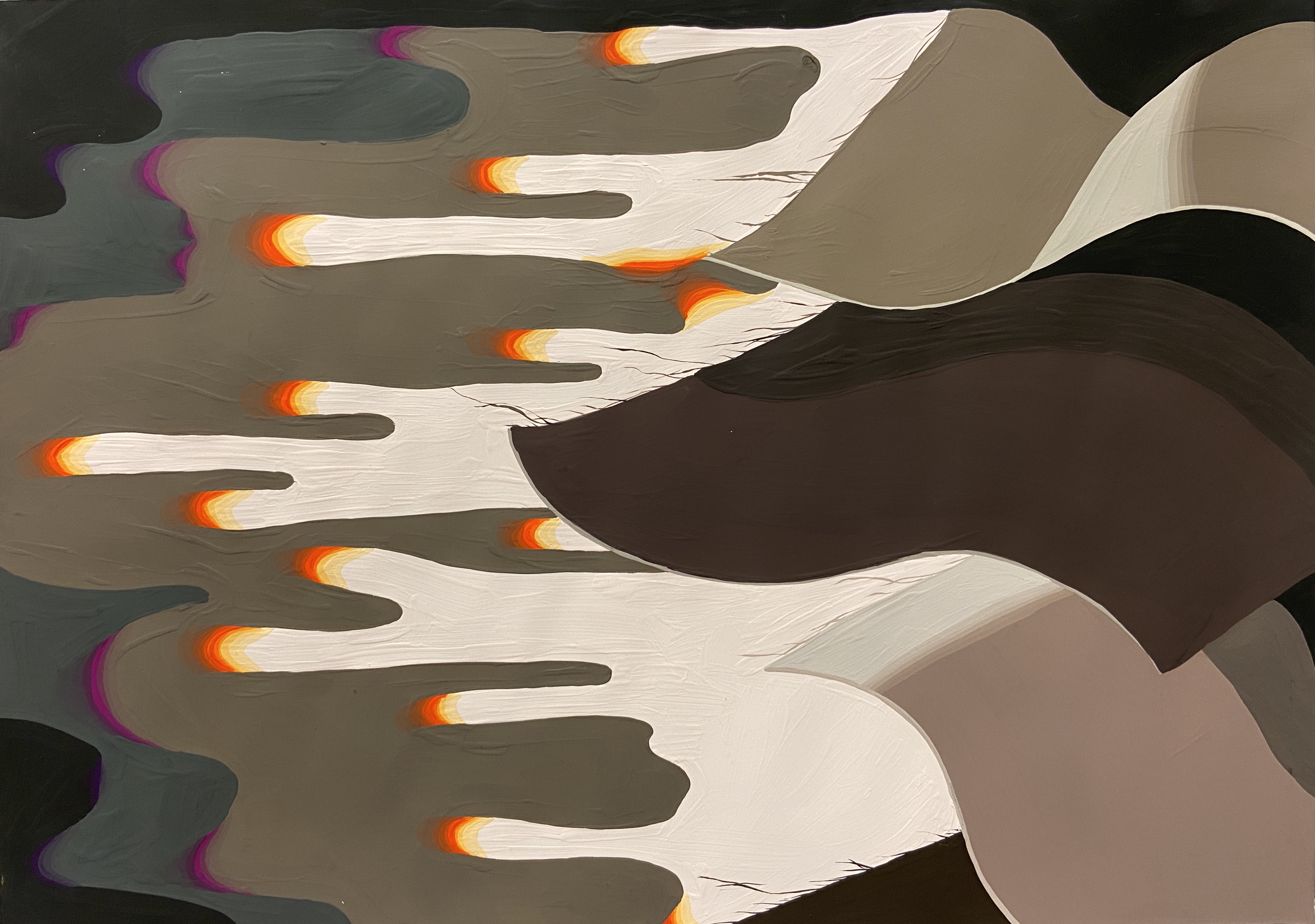

メディチ(クロッキー)

目的を持ってクロッキーができていますね!どんな表現であれ、どんな描画材を使っても、こんなふうにかっこいい作品を目指して欲しいです!

以上です!それぞれ自分のリズムが掴めてきていると思います!この調子で頑張りましょう!

ドン!まだまだこれからだ!頑張っていこう!

ドン!まだまだこれからだ!頑張っていこう! 前回タイムアップで作れなかった専用封筒も、今回は用意しました。ゲット出来た人は、有効に使ってください。

前回タイムアップで作れなかった専用封筒も、今回は用意しました。ゲット出来た人は、有効に使ってください。 新美ギャラリーでは、不思議な立体が飾ってあります。九月いっぱい飾ってあるようです。鑑賞してください。

新美ギャラリーでは、不思議な立体が飾ってあります。九月いっぱい飾ってあるようです。鑑賞してください。