こんにちは。先端芸術表現科です。

今回は1次試験小論文受験合格者による合格体験記を紹介します。秋葉原校の基礎科出身で、先端コースは高校3年の春期講習から参加。現役合格のSさんの合格体験記になります。

先端芸術表現科を受けようとおもったのはなぜですか?

なんででしょう。思い出してみます。私は美術系高校に通っていました。周りの子は元々絵が描ける子が多くて、私は「絵が下手」ということで学校で有名でした。だから、デッサンは何があってもやりたくなかったんですよね。けれど、表現っていうものには興味があって、その時たまたま見つけたのが先端芸術表現科でした。「あ!ここデッサンじゃなくても受けられるじゃん!」という軽い気持ちで、先端を受けることにしました。

いざ予備校の見学に行くと、何やらよくわからないことを討論してる。その日は講評会でした。しばらく聞いているとなんだか頭痛がしてきて、すぐ帰りました。

けれど、なんだか帰った後もずっと気になり続けていました。

結局それから、高校3年生の春に予備校に入ることにしました。そんなこんなで予備校時代を過ごしていましたが、やっぱり1番嬉しかったことは、自分の表現に対して講師の方々や同じ受験生の方々が真摯に意見をくれることですね。

今までは「下手」だとか「おかしい」っていう雑な言葉で片付けられていた、私の表現の中にある細部が少しずつ現れてきたんです。

それって、めちゃ面白いことだと思うんですよね。

一次試験は小論文で合格しましたが、予備校での小論文対策はどのように役立ちましたか?

小論文、最初は嫌でした。

課題文の著者に対して「なんか『難しいこと』言ってるぞこいつ」と思っていたからです。

それが変わり始めたのは、2月ごろでしょうか。

謎の楽しさが生まれてきて、それってなんだろうって今振り返って考えてみると、その楽しさは先程言っていた「難しいこと」を細かくした時に現れてくるものだったんだと思います。

それに気づくことをきっかけに、私にとっての本のあり方が少し揺さぶられました。

本を書いている著者は、「全くの他者」ではなくて、「私と私の表現を一緒に考えられるかもしれない他者」が潜んでいるかもしれない、と考えるようになりました。この気づきは、私の表現にとって大切なことになってくると思います。

制作のアイデアはどのように考えていましたか?

私は、人との関係に悩んでいました。

いや、今も悩んでいます。ただ、表現する前と今で変わったことはあります。

当時の私は、自分が人とうまく付き合えないことにプレッシャーを感じていました。そしてそれを悪いことだと思い、自分を否定し続けていました。けれど、ふと疑問に思うこともあって、それは人と「うまく」付き合えないってどういうことだ?という疑問です。

実際、今の私もそれがどういうことかはっきりとはわかりません。けれど、それが「うまく」という言葉じゃなくて、自分の言葉で言えるようになったらそれは私にとっての表現になると思います。

私の制作の根源には、そのような自分の考えへの揺らぎを自らで与えるというところにあります。

つまり、私自身、はっきりとしたアイデアの出し方は持っていないんです。ただ、今、自分が少しでも疑問に持ったことを突き詰める、それが私の表現の最初の一歩になっているんだと思います。

二次試験の総合実技はどのようなことを意識して進めていましたか?

二次試験では、与えられた素材を使って、どれくらい自分の作りたいものに引き寄せられるかということを試行錯誤していました。毎年、先端の二次は何が出るかわかりません。けれどそれは周りの受験生も同じなので、そんなに緊張することではないと思います。

それよりも大切なのは、自分の表現と素材を上手い具合にカチッと交差させるために、日常の中での興味をよく観察することだと私は思います。総合実技って試験っていうより、遊びに近いかもしれません。その遊び方を見つけることが、総合実技を楽しむ秘訣だと思います。

予備校に通っていて印象に残っていることはなんでしょうか?

私は人と集団で生活することが難しく、教室の中でも他の受験生の方々と一緒に授業を受けることができないときもありました。その時は、講師の方々の配慮を受け、別室での受験対策をすることになりました。最初は申し訳なく感じており、迷惑なのではないかとずっと思っていました。その趣旨を講師の方々に伝えた時、言われた言葉が印象に残っています。

「教室にいれないということは、悪いことではありません。むしろ、その状況にあるSさんだからこそ見えることもあるのではないのでしょうか。そこにはSさんにとっての表現があるかもしれません」という言葉です。

その言葉は、今まで恐怖の対象であった「他者」を「一人の人間」として捉え直すきっかけとなりました。

もう一つあります。

受験直前、私の涙腺は崩壊していました。もし本番失敗したらどうしよう、という思いでいっぱいだったからです。その時、講師の方が私の話を丁寧に聞いてくださり、本当に親身になってアドバイスをくれました。

私は午後の受験だったため、午前中に予備校に行ってそれから受験会場へと行きました。

その日の午前に、講師の方は応援のために来てくれて、おまじないとおまもりをくれて、本当に幸せでした。人よりも不安になりやすい私にとって情緒面のサポートは本当に嬉しいことでした。

最後に来年度先端を受験する方に何かあれば

「サボる」ことは大事なことだと思います。わたしは詰め込むことができないのでよくいろんなことをサボっていました。サボりながら見える景色もあります。多分。いろんな視点に立って、いろんな角度から物事を見つめてほしいです。つまりあれですね。

「臆病な眼差しで世界を凝視する」ってことですね。

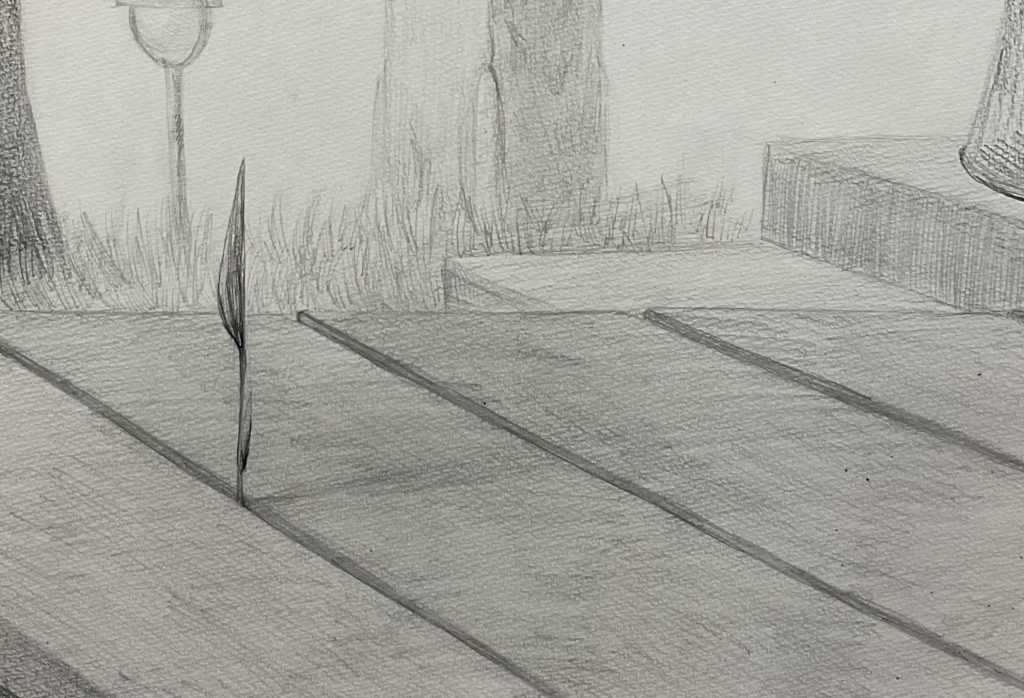

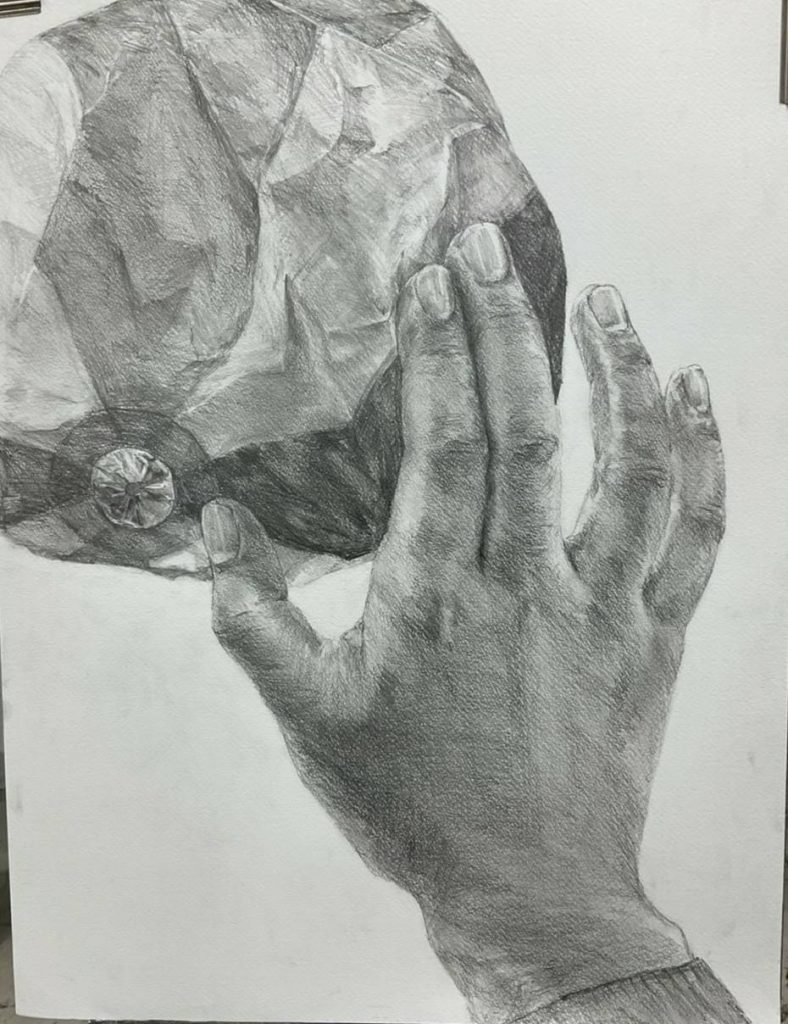

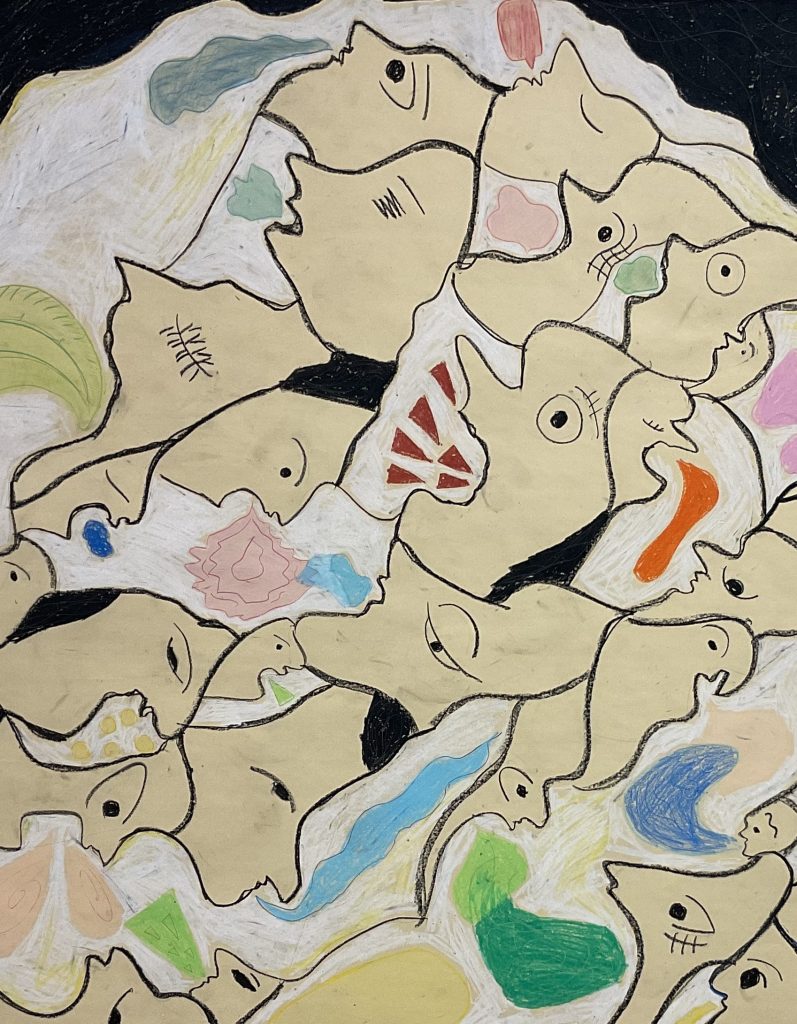

Sさんの総合実技を含む再現展示は3月23日(火)から始まります!面接も随時受け付けていますのでぜひご連絡ください。春期講習は3月30日(火)からになります。

https://www.art-shinbi.com/season/spring/subject/sentan/index.html

それでは先端芸術表現科でした。

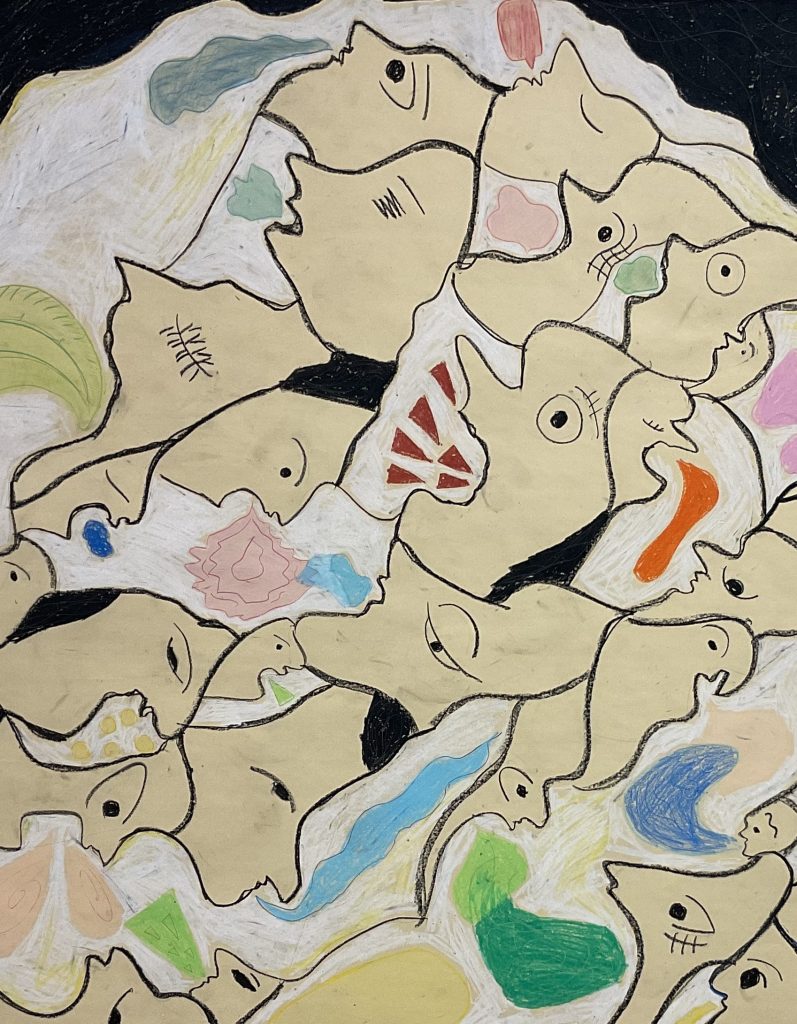

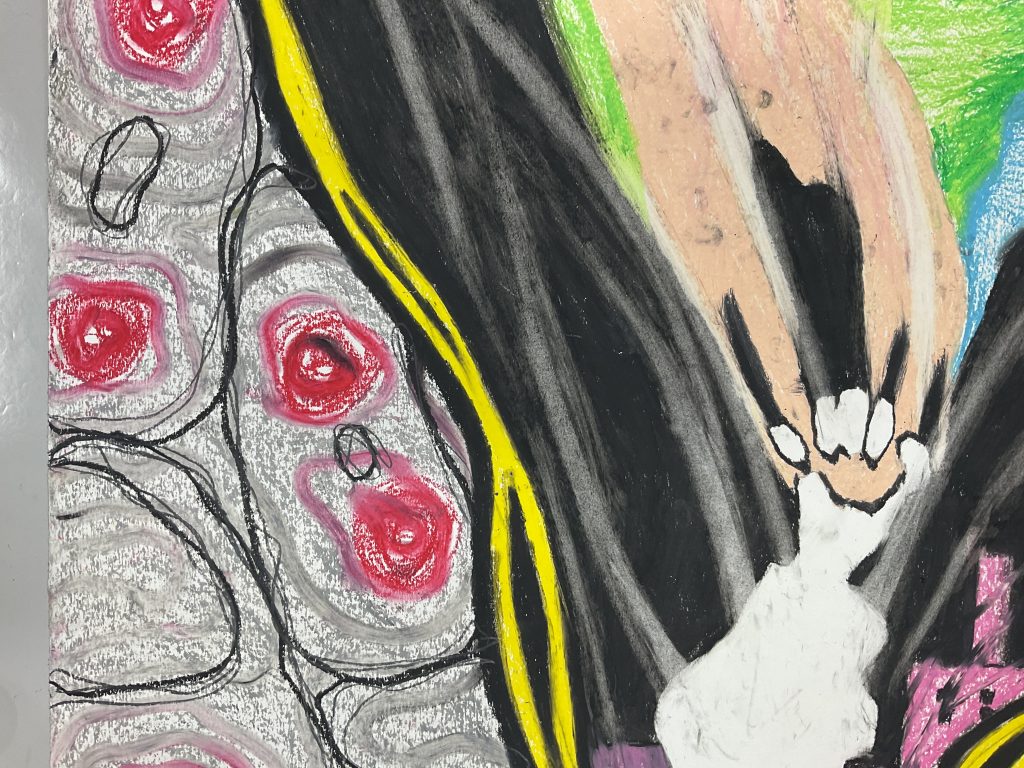

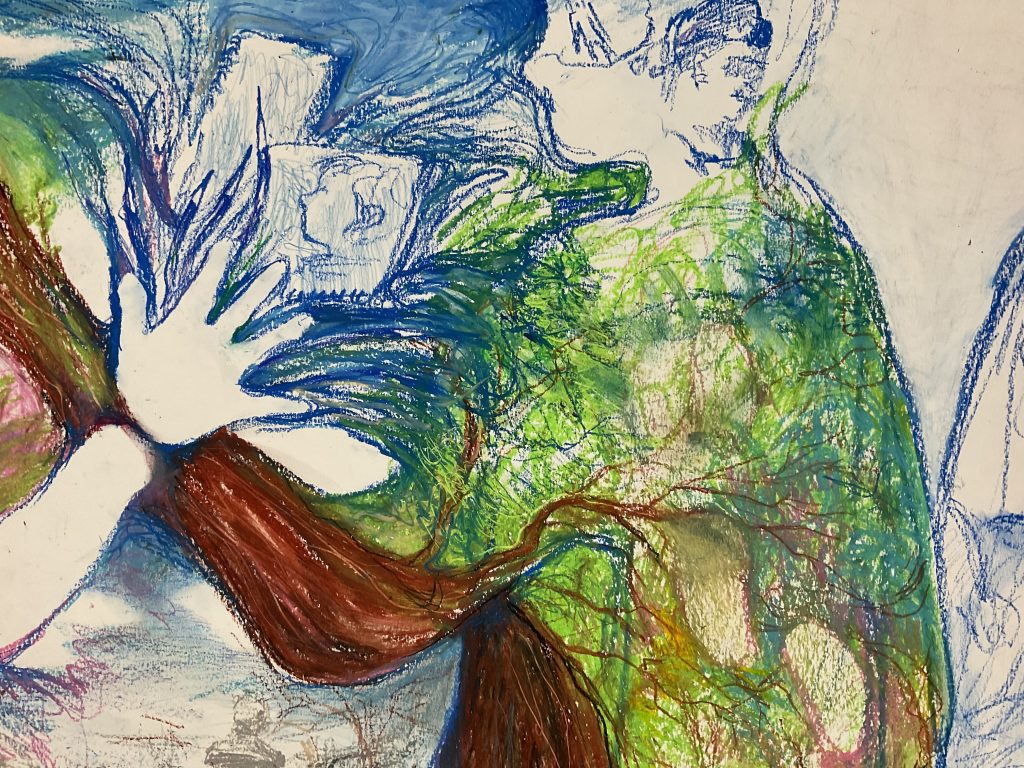

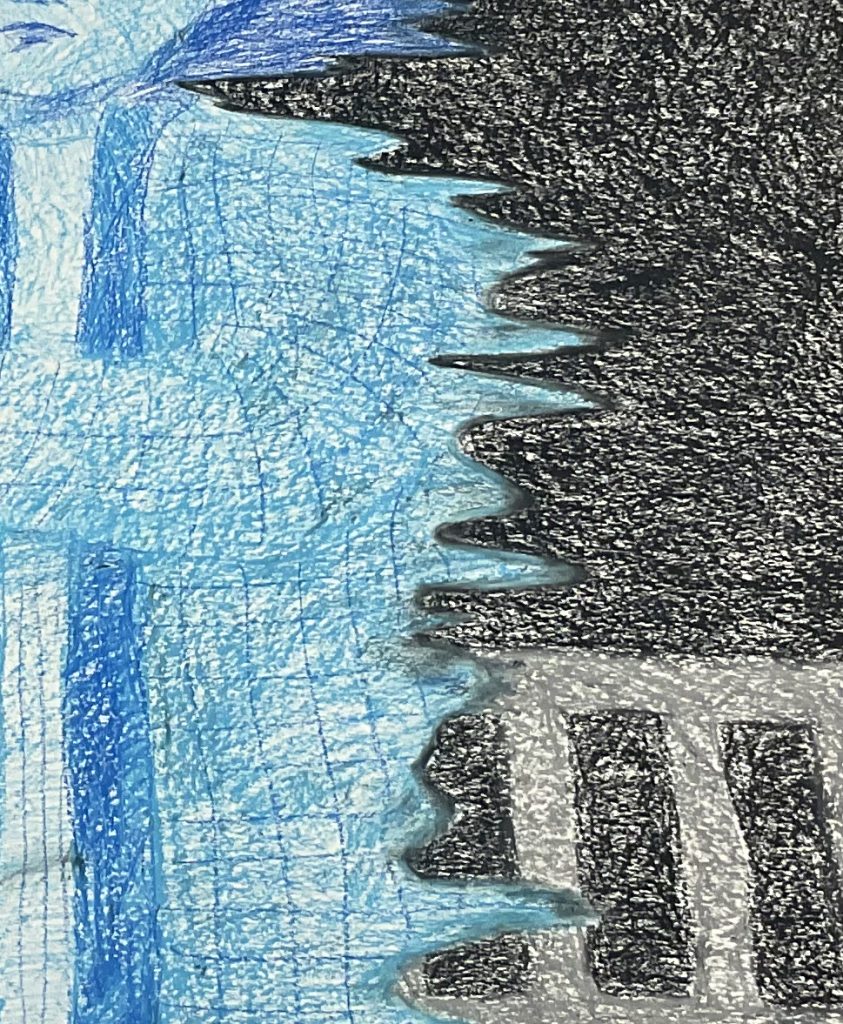

(画像は合格者の授業内で制作した総合実技になります)