?こんにちは。油絵科の関口です。

さて突然ですが、皆さんは油絵を描く時にどんな筆を使っていますか?

前から気になっていたのですが、アトリエを回っていると、柄の短い水彩用の筆やデザインや日本画の筆を使っている人をよく見かけるようになりました。水溶性の絵の具に使う筆は総じて毛が柔らかく、実は油絵具を扱うにはあまり適してません。

水彩用の筆や、柔らかい毛の筆を使っている人は、常にオイルを混ぜながら描くことになり、結果的にそれが単調な画面へと向かって行くことになります。

?油絵に使う筆の代表格は、何と言っても「豚毛の筆」です。硬くてゴワゴワしており、それだけで敬遠している人も多いと思いますが、粘度の高い油絵具をコントロールするには最も適した筆だと思っています。特に不透明に絵の具をしっかりと乗せたい時や、擦り付ける様に薄く絵の具を付ける時など、使用頻度が高いので、油絵を描く時に豚毛の筆は欠かせません。

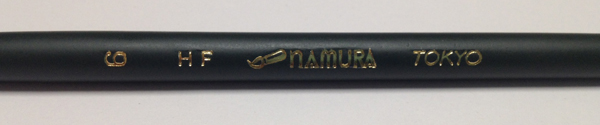

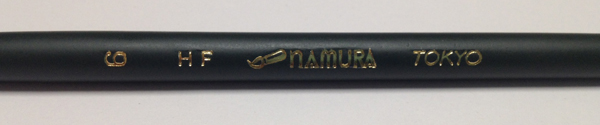

?メーカーも色々ありますが、日本のメーカーならnamura(ナムラ)が断然お勧めです。特に柄が緑色で金具が銅製のHFというシリーズは、品質の良さから大ヒットし、発売以来多くの画家に愛用されてきました。ポピュラーな筆なので、使ったことが無い人でもこのデザインには見覚えがあると思います。

以前生徒を連れてナムラさんの工場見学に行った事があります。一本一本が手作りで、気が遠くなる程多くの工程と手間が掛かっています。素人目には分かりませんが、手作りなので一本ずつ微妙に違い、作る職人さんによっても若干の違いがあるのだそうです。

豚毛の特徴として、全体が若干カールしており、その毛の曲がった方向を全て同じに合わせ、内側に向く様に作られています。毛先は枝毛になっていて、絵の具や油の含みが良くなっているのだそうです。なので毛先を切って使うと、筆の能力が発揮できません。

見学の時、実際に1?2工程だけやらせてもらったのですが、単純な作業なのに難しくて、苦戦した覚えがあります。自分でやってみて、指導をして下さったベテランの職人さんの高度な技術に感動しました。

ただ、最近では中国から輸入される原毛の品質が低下しており、昔と同じ筆の品質を保つのが難しいのだそうです。動物の毛なので、飼料や気候などにも影響されやすいのでしょうね。

?さて、ナムラのHFシリーズはある程度有名ですが、他にお勧めしたいのは、同じくナムラのOLというシリーズ。S、M、Lの三種類しかなく、比較的大きい筆です。豚毛ですが、毛の色もあまり白くありません。メーカーの方に伺ったところ、HF等のシリーズと比べると、それほど高品質ではないらしいのですが、毛の長さ、柔らかさ共に絶妙で、値段も手頃です。筆者は今迄にこの筆だけでも数十本を愛用してきました。使い方にもよりますが、調子の幅が出しやすい素晴らしい筆だと思っています。唯一欠点を挙げるとすれば、毛の量が多いので、筆を洗うのが大変というところでしょうか?

あと、海外のメーカーでは、フランスのラファエル社の筆がお勧めです。特に豚毛の3592シリーズは毛先の整い方、止め金具の厚さ、及び毛の量の関係が絶妙で、特に2?6号迄の筆は本当に使いやすいです。日本のメーカーと比べると、ちょっと割高ですが、キッチリとした仕上げにしたい時には手放せない逸品です。

因みにこれらの筆はトゥールズさんにも入れてもらいましたので、皆さんも是非一度買って使ってみて下さい。

・・・と、ここ迄書いて、新たな事実が判明しました。

ラファエルの3592シリーズですが、知らない間にデザインが一新されていました。写真を見比べてもらえると分かると思います。上が以前買った3595の6号。下が昨日買った3592の6号です。金具と文字の刻印がプラチナカラーに変わり、軸がかなり太くなっているのが分かります。金具や文字色に関してはあまり気になりませんが、筆の軸の太さの変更は重心や持つ位置が変ってしまいます。筆圧や使い方にも大きく影響するだけに、このデザイン変更は、正直かなりショックです。

まだ買ったばかりで使っていませんので、この筆を実際に使用してみて、後日リポートしたいと思います。

弘法筆を選ばず。という諺がありますが、実際にはそう訳にはいきません。筆には一本ずつ個性がありますので、お店でちゃんと選んで買いましょう。