こんにちは。油絵科の関口です。

今回から油絵具の色について、書きたいと思います。・・・が、すべての色について書くと凄?く長くなってしまいますので、今回は赤色について書きたいと思います。

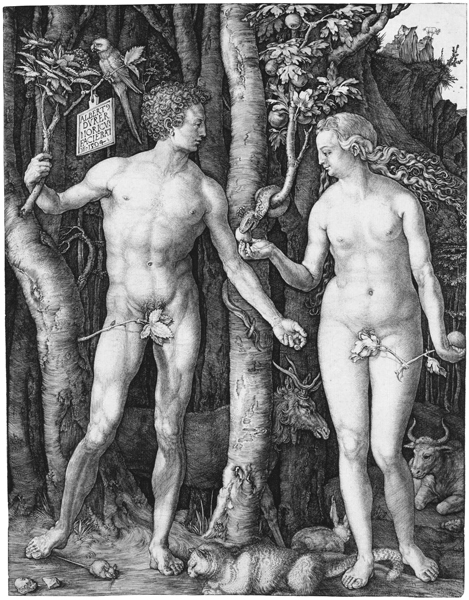

ところで皆さんが使っている赤色の絵の具は何を使っていますか??カドミウムレッド? ブライトレッド? ピロールレッド? クリムソンレーキ? カーマイン?…実はこれらの色は油絵具が使われ始めたルネサンスの頃には存在しない色でした。

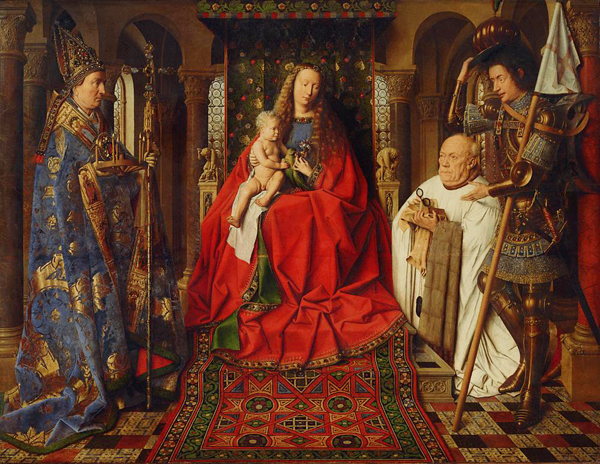

ヤン・ファン・エイク作「ファン・デル・パーレの聖母」1431?1436年

当時あった赤色はたったの2色。バーミリオンとマダーレーキのみです。(厳密に言えば、あと何色かは赤は存在しました)この絵の赤がたったの2色で描かれたというのは驚きですね。

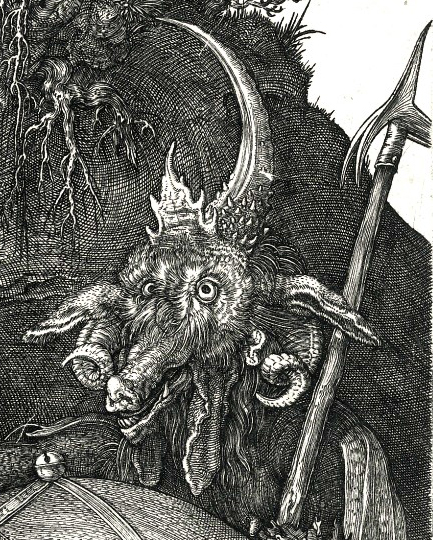

・バーミリオン

顔料として使われる粉の状態では、赤色というよりも橙色に近い不透明な色で、顔料は硫化水銀から出来ています。

結晶の状態では透明感があるようですね。色味もかなり違います。これを粉になるまですりつぶして行くと、上の写真の色に近付いて行くというのが何だか不思議です。現在の油絵の具の顔料は化学合成で作られたものを顔料として使用しています。

硫化水銀ということで、元は硫黄と水銀ですから、当然毒性の強い絵具です。(逆に漢方では薬として処方される事があります。専門的な事は分かりませんが、分量によって毒にも薬にもなるという事なんでしょうね)その毒性の所為か、現在ヨーロッパでは廃色になっているメーカーもある様です。

このバーミリオン、今の日本の油絵具の中では一番高価な部類になります。深みとずっしりと重みのある朱色で、カドミウムレッドとはかなり異なる趣を持っています。ちなみにバーミリオンチントとかバーミリオンヒューというのは安価ですが、バーミリオンに似せて数色を混ぜて作った色になります。そもそもチントというのは「染める」という意味を持っていますので、○○チントという名前の付いた色は、安価な絵の具同士を混色して作られた色になります。「本物は使った事が無い」という人は、一度お金を貯めて買ってみて下さい。違いがハッキリと分かると思います。

バーミリオンは日本でも辰砂、丹砂、丹沙と言って昔から朱色として使っていました。神社にある鳥居の朱色、朱色の漆、朱墨、高級な朱肉、日本画の朱色の顔料として今も現役です。日本画の岩絵の具は、今でも上の写真の様な鉱石をすり潰して使っているいるそうです。

・マダーレーキ

西洋茜の根から抽出される染料で、暗い赤褐色の色が抽出されて、それを油絵の具の色材として使っていました。

西洋茜 の根

マダーレーキは、残念ながら現在では油絵具としては作られていません。現在使われているローズマダーは、合成染料を体質顔料に着色して使用しています。総じて天然の染料より合成染料の方が耐光性が良く、大抵は発色も良いようです。ちなみにこのマダーレーキは現在もヴァイオリンのニスの色として現役だそうです。

ヴァイオリンの赤褐色はマダーレーキだったんですね。油絵の具として使われていた色と同じかどうかまでは分かりません。

赤い色を表現するに当たり、下の層に朱色のバーミリオンを使い、明るさにはシルバーホワイトを混色したものを使用して描いていきます。まずはこの状態で一旦乾燥させます。

この絵の具が乾いた後、マダーレーキを薄くグレーズ(透明に薄く色を重ねる技法)していきます。暗い所は乾いたらマダーレーキを重ねて、乾いたら重ねて…を何回も繰り返していくのです。図版では分からないかもしれませんね。暗いところが少し盛り上がっているんですよ。

ファン・デル・パーレの聖母(部分)

実質的にこの2色だけで、色んな赤い色をこれ程までに巧みに表現していたというのは、絵を描いている人にとっては驚きですね。恐らく重ねて色を表現していくのには、かなりの時間と根気が必要だったと思います。

現代では、画材屋さんに行けば赤だけでも数十色あるのですから、当然表現できない色なんか無い筈!!・・・なんですが、皆さん如何でしょうか?

まあ修行あるのみです(笑)。是非頑張って下さい。