こんにちは。映像科です。

今回のブログもお知らせがメインです。

【11/29(日)プレ冬期講習:映像メディア系実技試験1日講習】

まずはこちら。武蔵野美大映像学科で必須となる「感覚テスト」と、東京造形大デザイン学科各専攻(映画・映像、アニメーション、写真、メディアデザインなど)で選択できる「発想力」、いずれかを選択して制作・講評という内容です。今年度の受験生でアドバイスを貰いたいという人はもちろんのこと、来年度以降に映像メディア系で進学を考えていて、実技試験ってどんな感じだろう?と思っている人も、ぜひご参加ください。

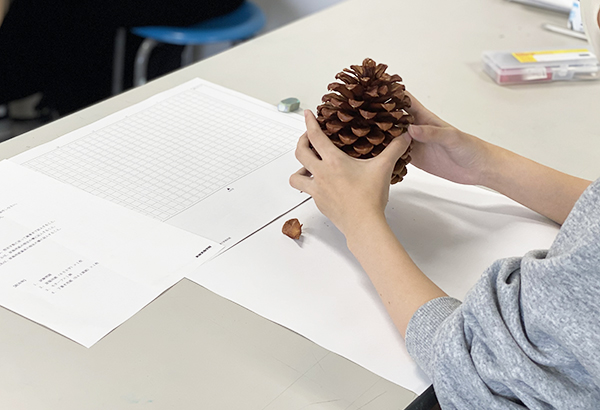

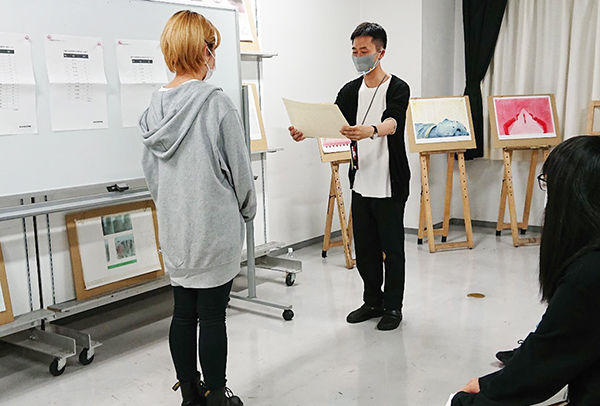

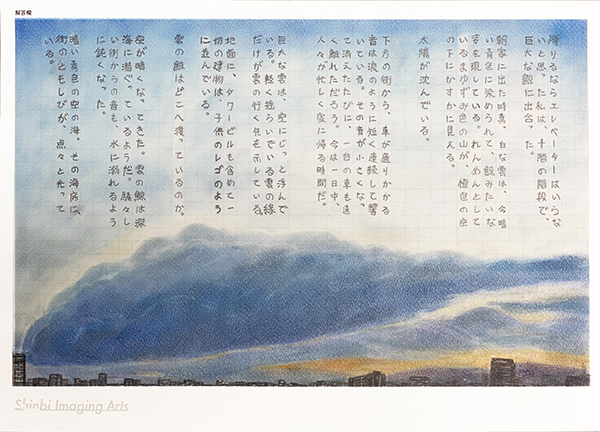

ちなみに武蔵野美大映像学科の「感覚テスト」は、これまでにも何度か紹介していますが、与えられたテーマから絵と文章で映像的な場面を表現する問題。こちらは先日のコンクールの様子です。

そして東京造形大デザイン学科各専攻の「発想力」は今年から新たに始まった実技試験です。詳細はこちらの大学の情報を見ておきましょう。

またPDFデータになっているリーフレットもダウンロードできるようです。

昨年までは「構想表現」という実技試験がありましたが「発想力」となり、フォーマットにも変更があります。

「感覚テスト」「発想力」は、いずれもB3サイズの画面に絵(イラストレーション)と文章(テキスト)で表現できるという共通点があります。

画材に関しては、各大学の募集要項の「持参用具」欄に以下の情報があります。

・感覚テスト・・・鉛筆、色鉛筆、パステル

・発想力・・・鉛筆またはシャープペンシル、色鉛筆、カラーマーカー、蛍光ペン

「感覚テスト」はパステルが使える一方で、「発想力」はカラーマーカーや蛍光ペンが使えるのですね。

【11/14・21・28(いずれも土曜日)学校推薦型選抜対策:武蔵野美大映像学科ディレクション資質重視方式】

こちらは前回もお知らせしましたが、武蔵美の学校推薦型選抜の対策です。プレゼンテーションとディスカッションによる「構想力テスト」と、面接試験の対策を行います。既に14日に第一回が行われました。三回継続して受講するとより安心ですが、一回からでも可能です。11/21(土)、11/28(土)、お待ちしてます。

寒くなってきますが、体調管理に気をつけて2020年を駆け抜けましょう!

///////////////////////////////////////////////////////////////

映像科の授業

オンライン教育科(映像コースも開設)

映像科公式 Twitter

映像科公式 Instagram

+

2020年度合格者インタビュー公開してます!

Vol.1:感覚テスト編

Vol.2:鉛筆デッサン編

Vol.3:小論文 / 文章表現編

Vol.4:総合型選抜 / クリエイション資質重視方式編

Vol.5:学校推薦型選抜/ディレクション資質重視方式編