暑くなってきました。暑いとマスクが辛いですね。マスク2年めですが、慣れはしないですね。耐えていきましょうー。

デザイン•工芸科夜間部です。

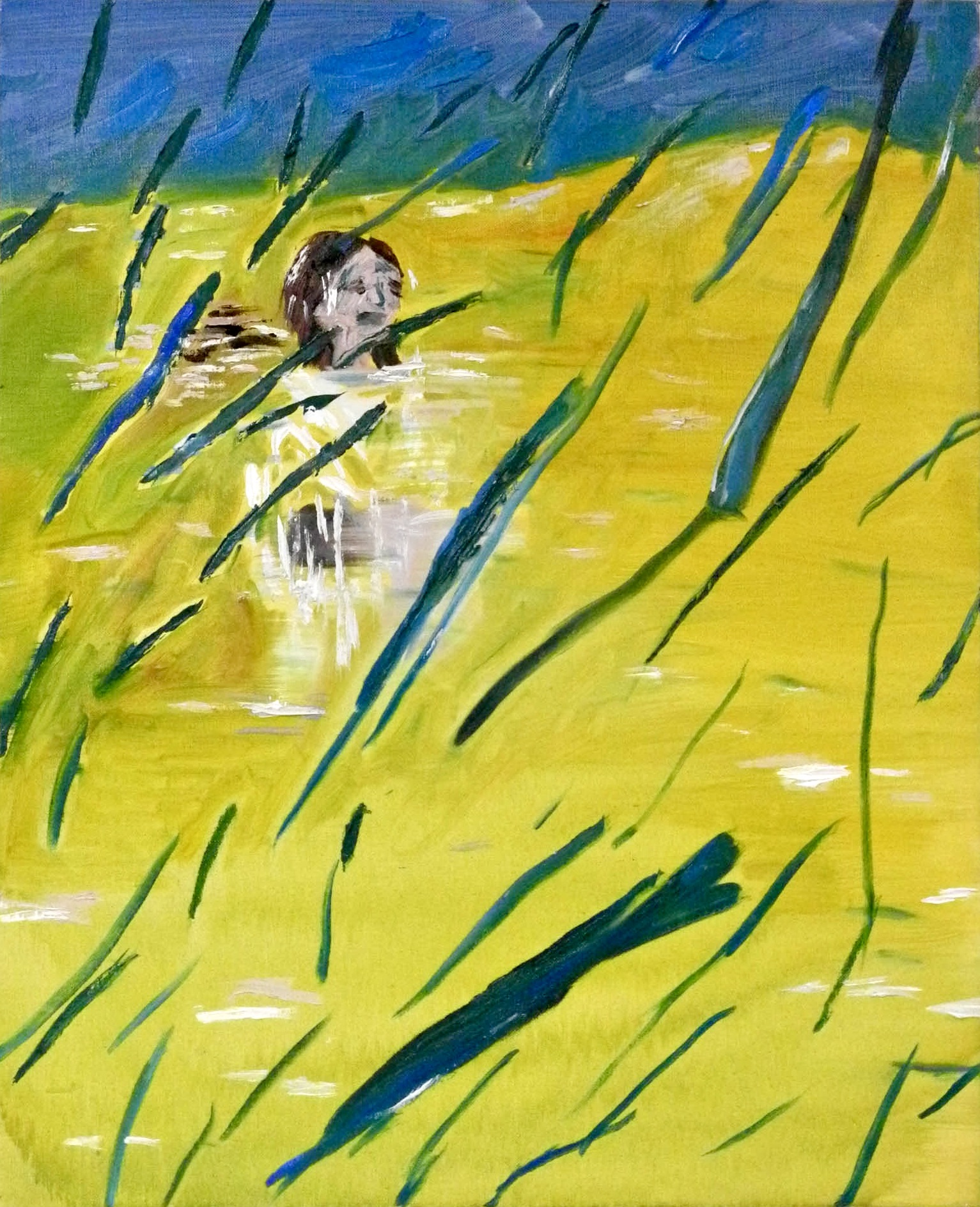

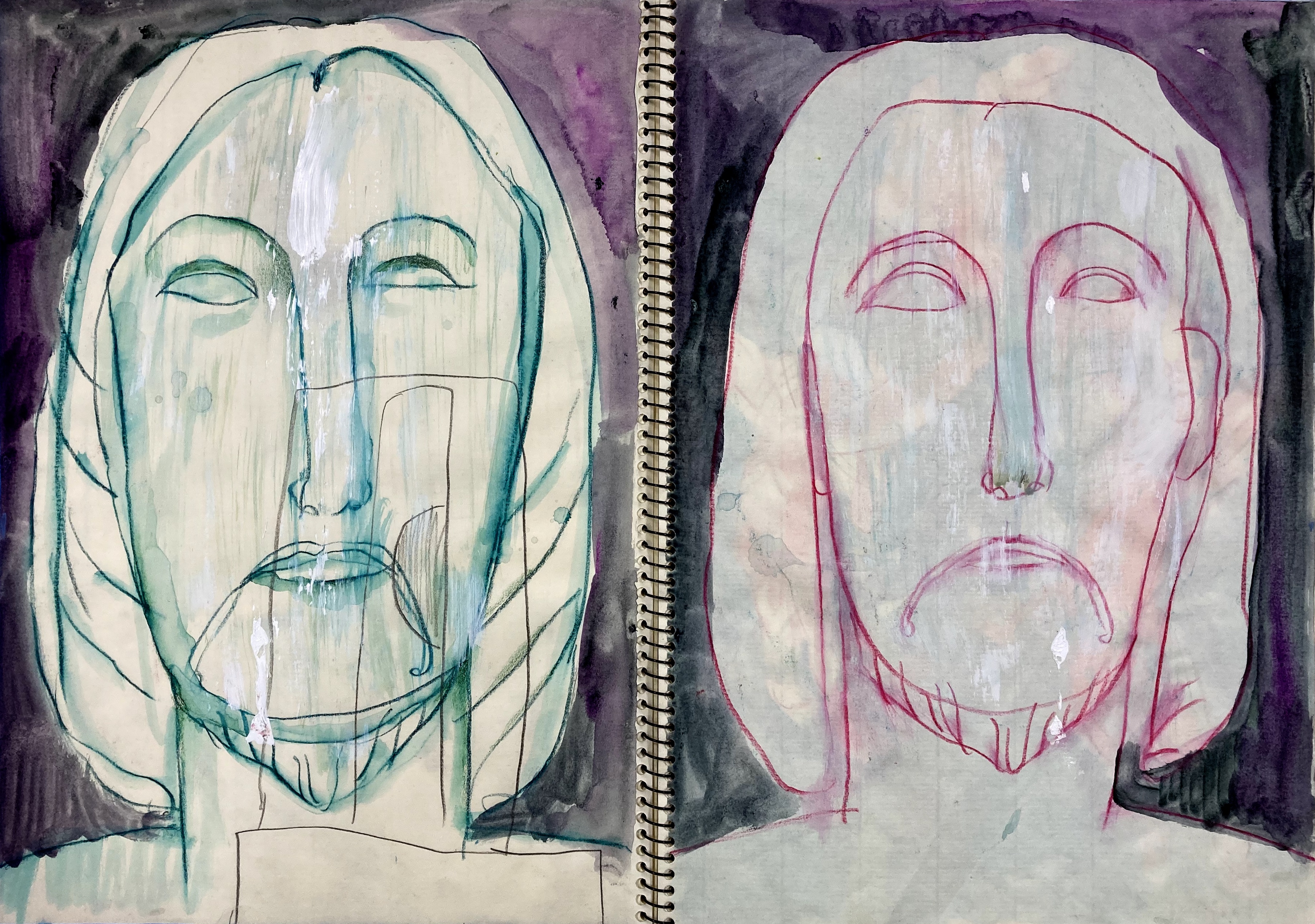

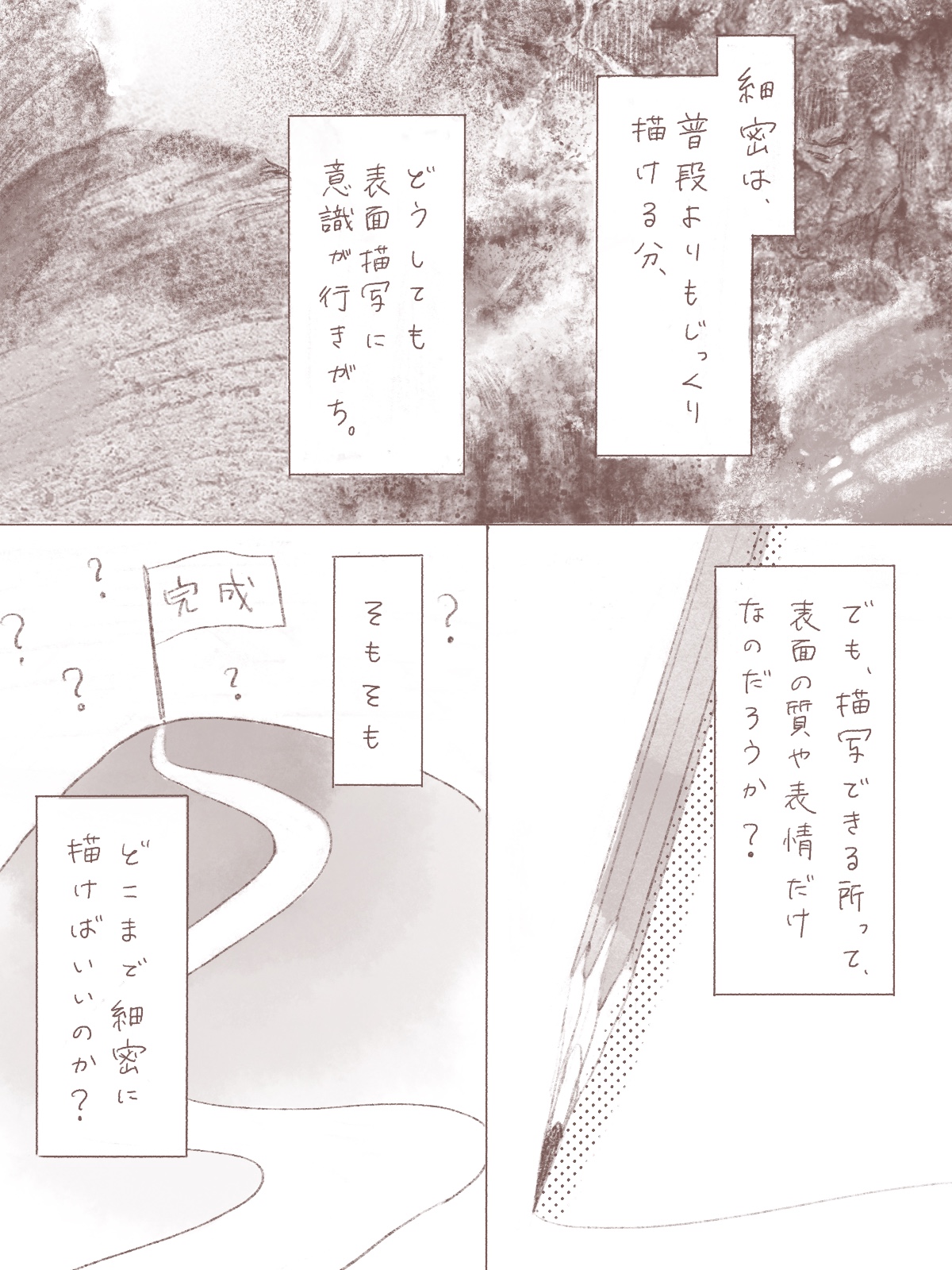

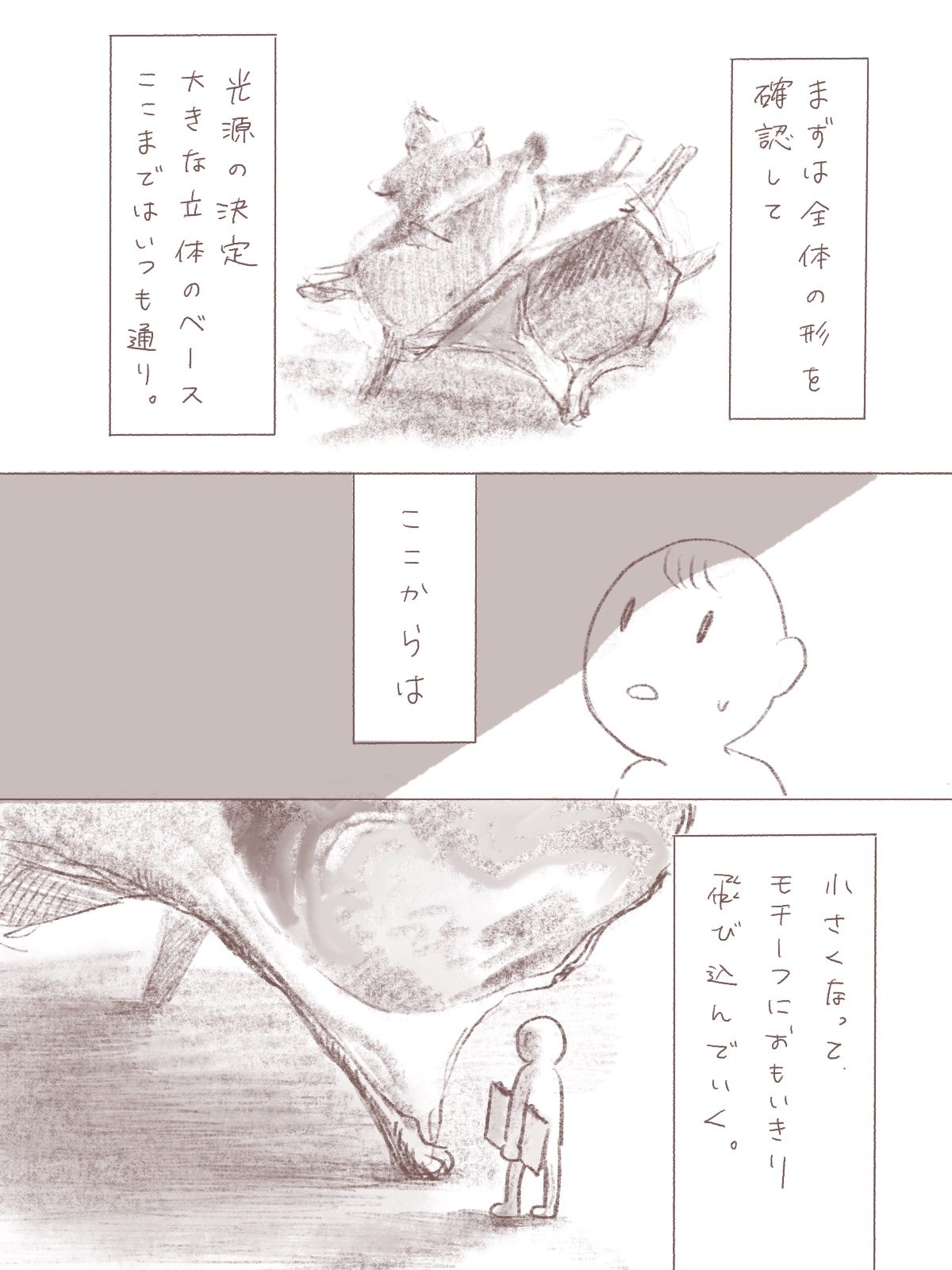

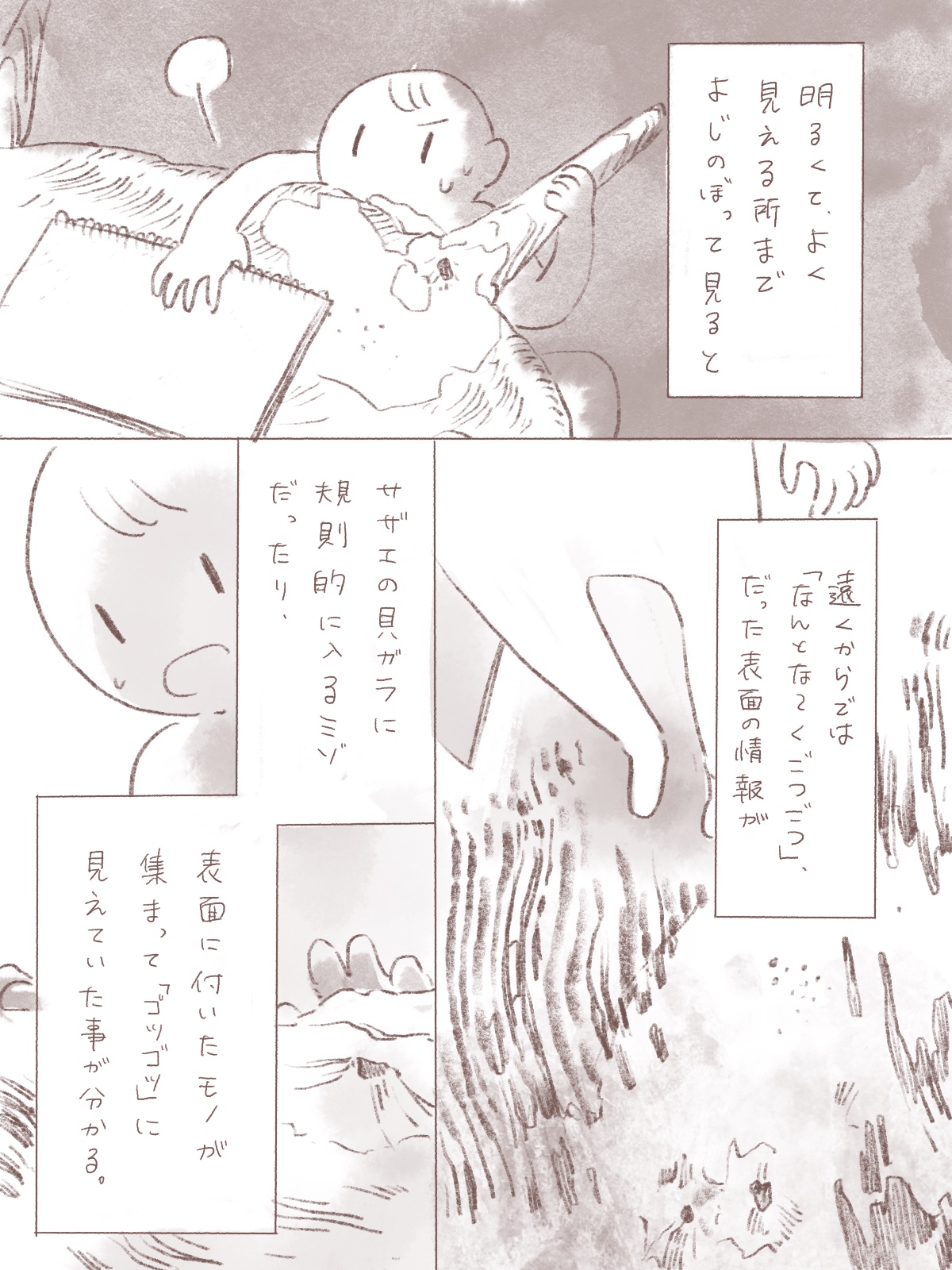

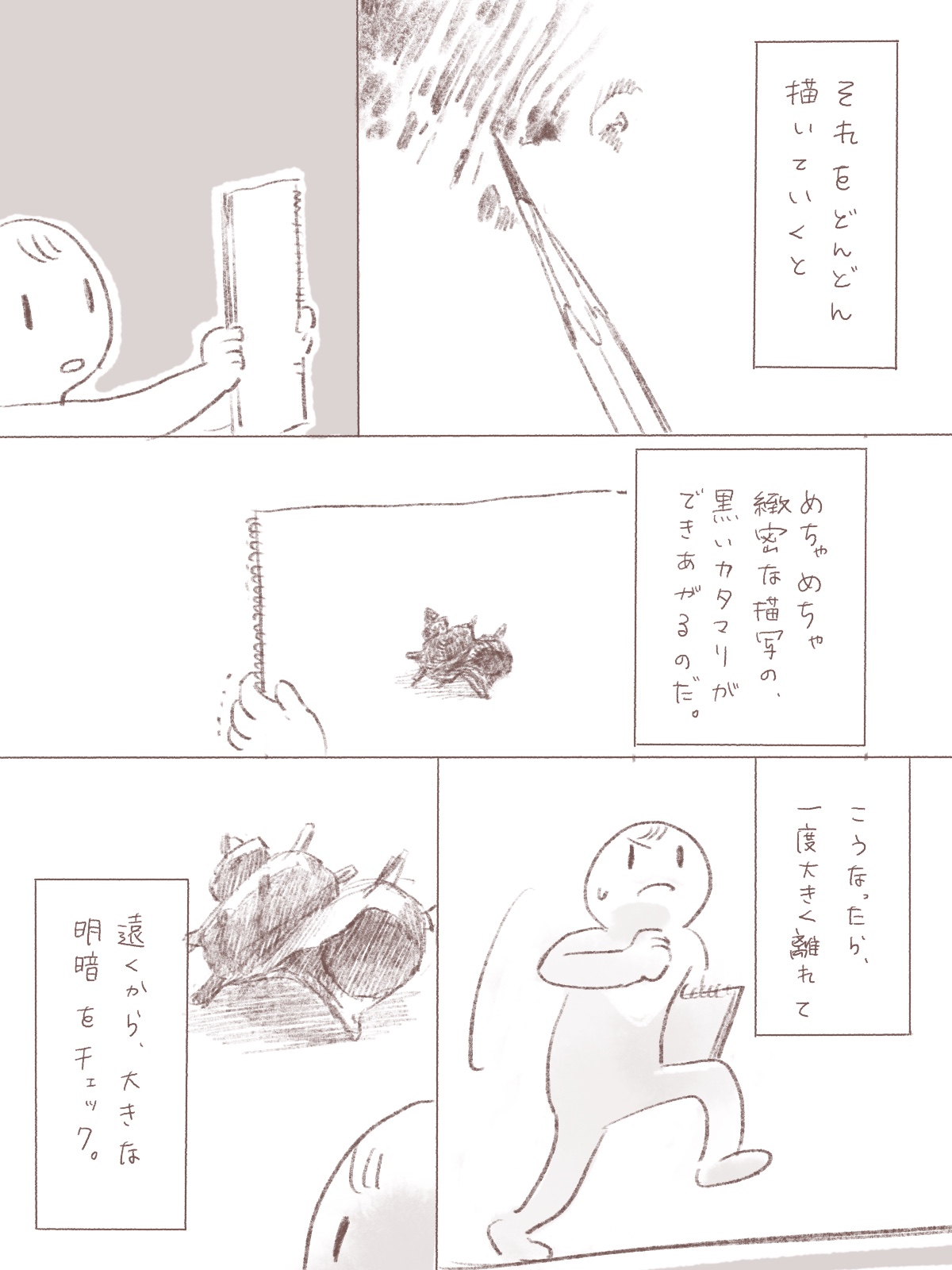

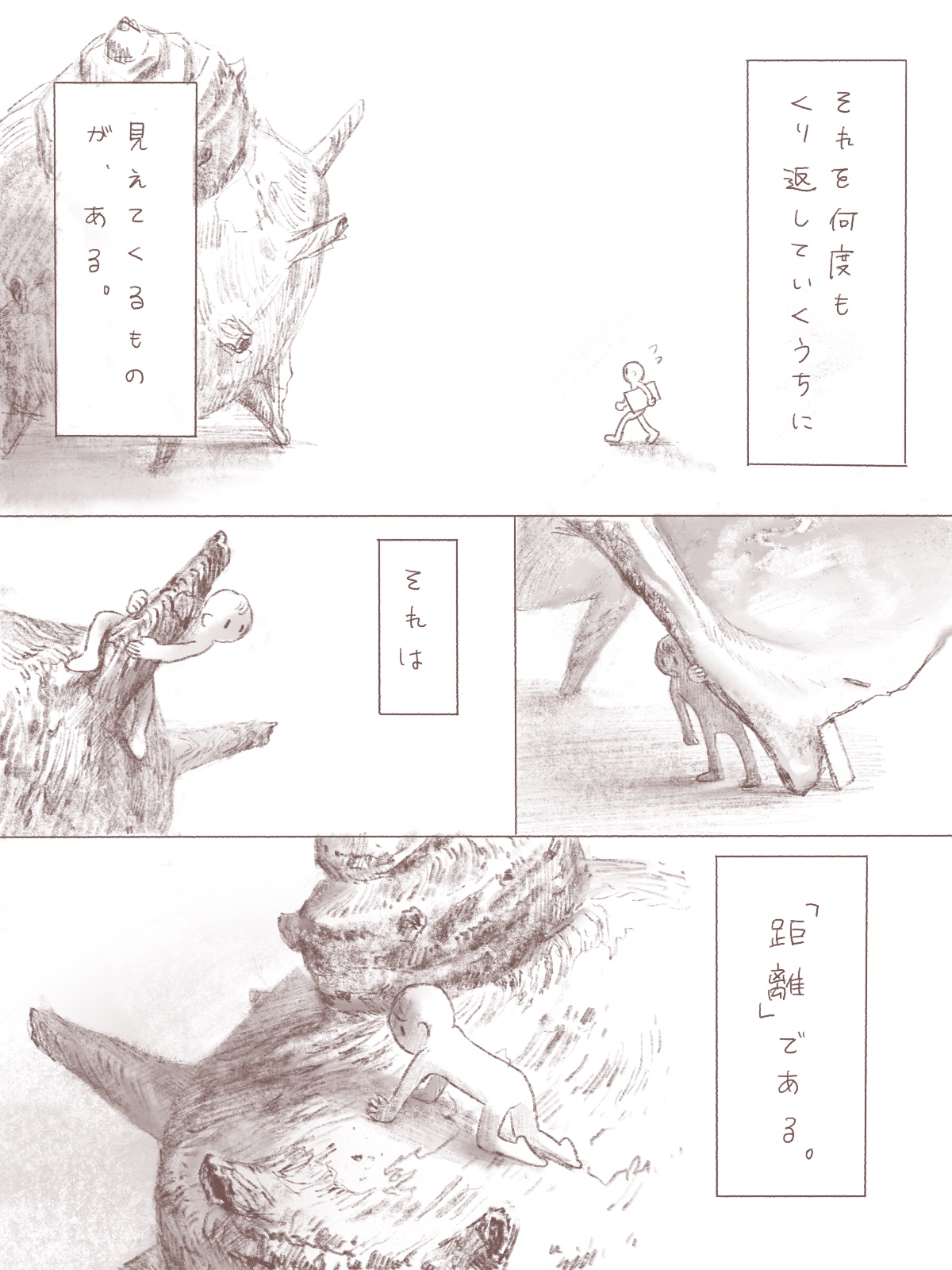

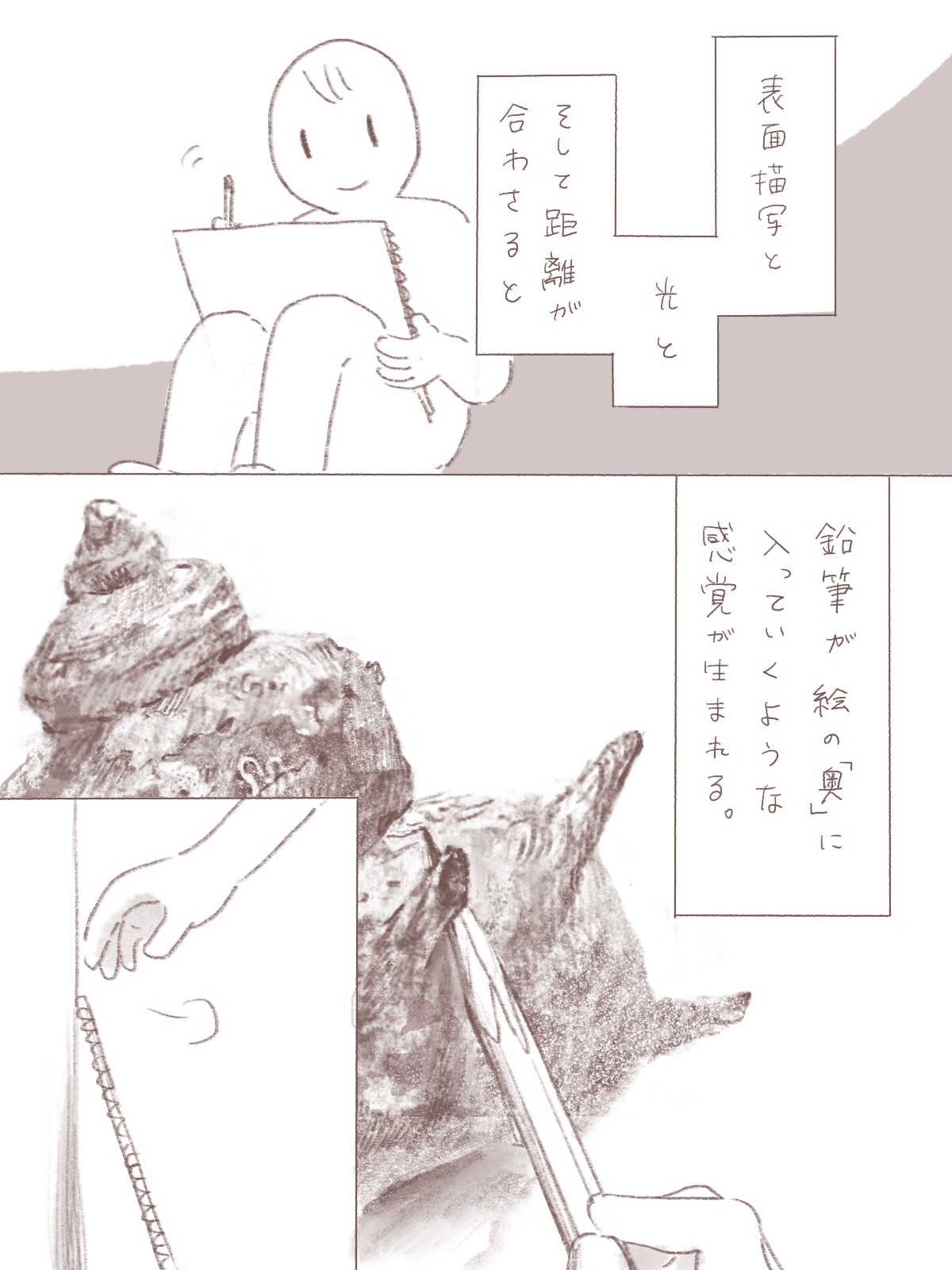

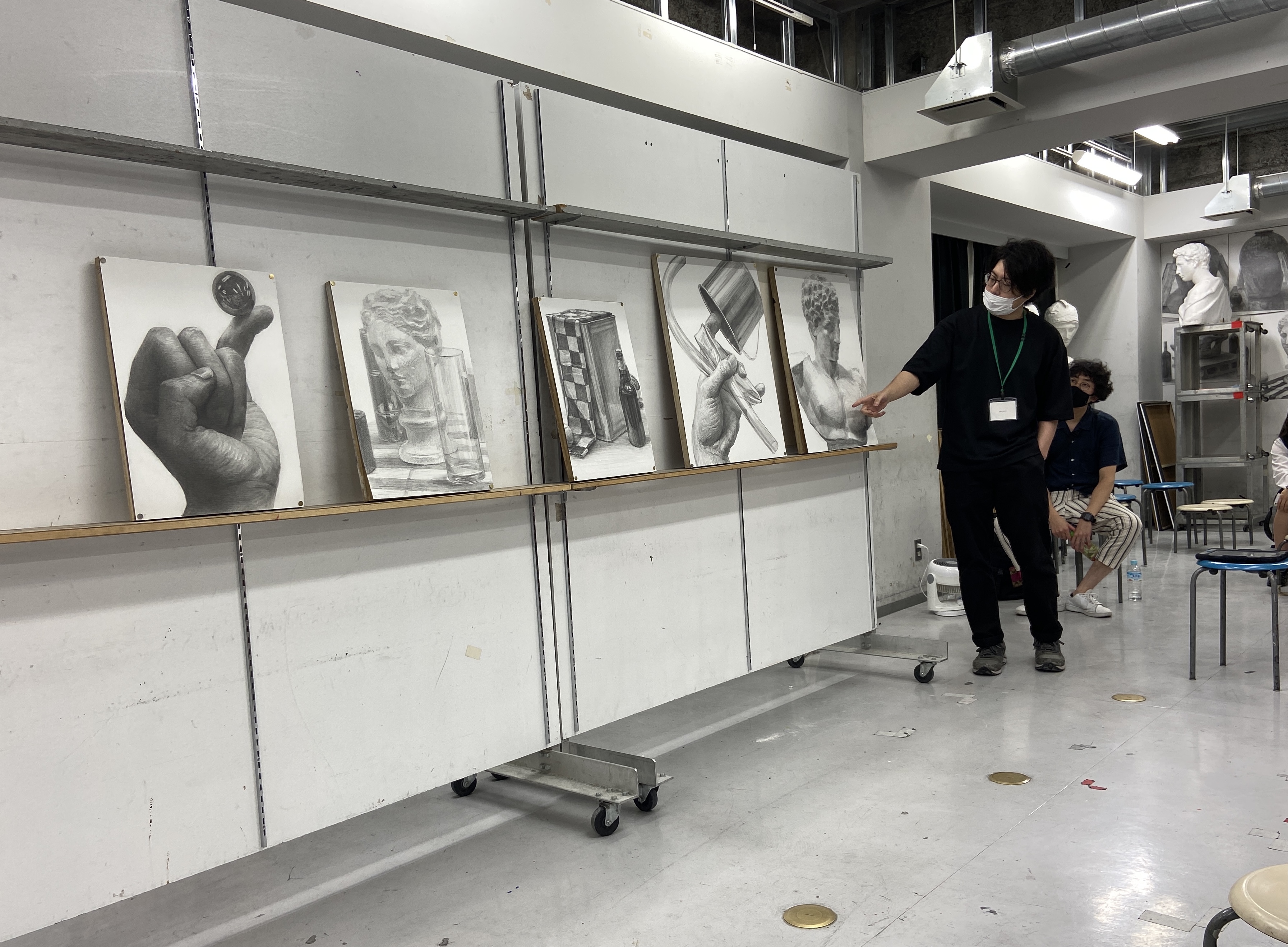

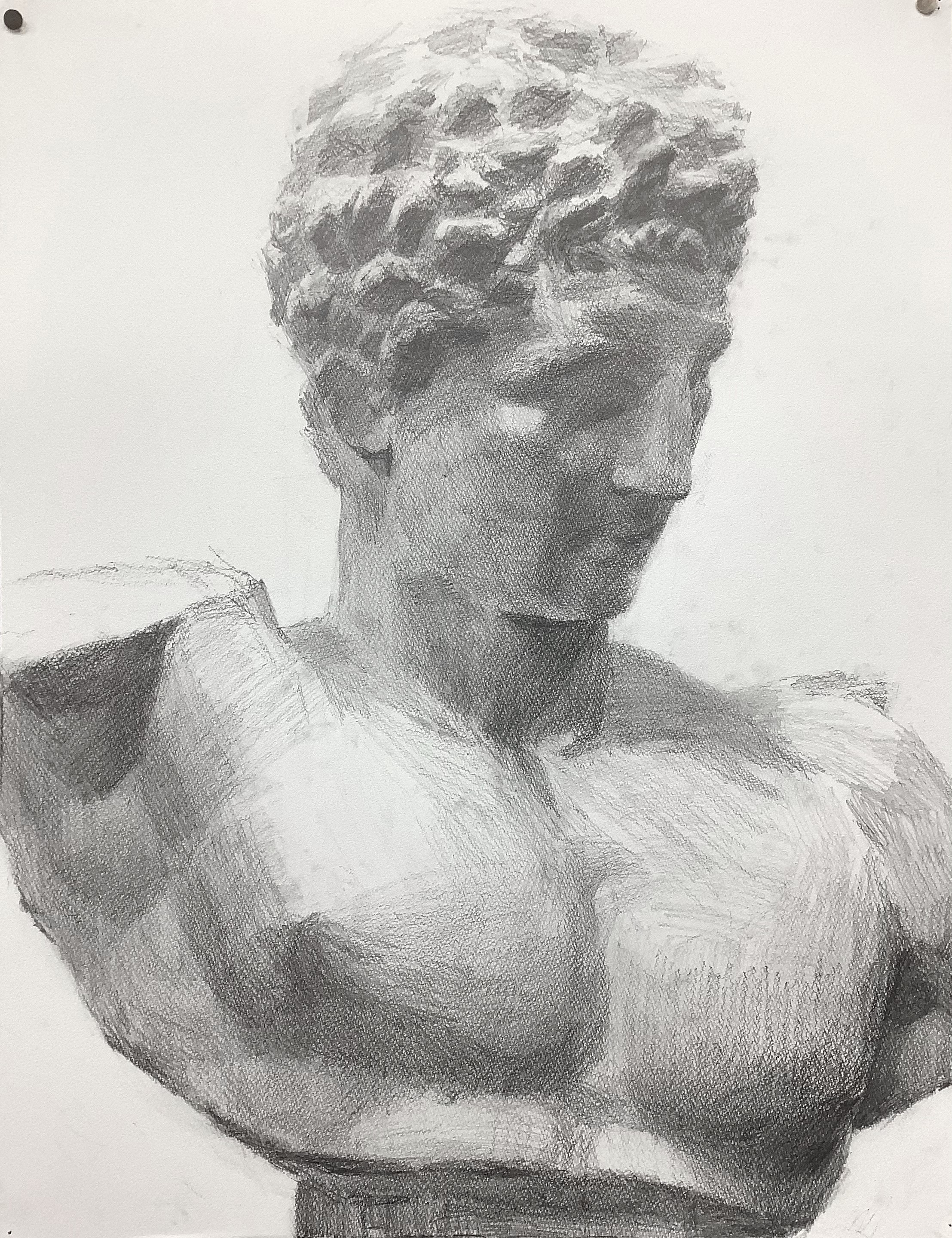

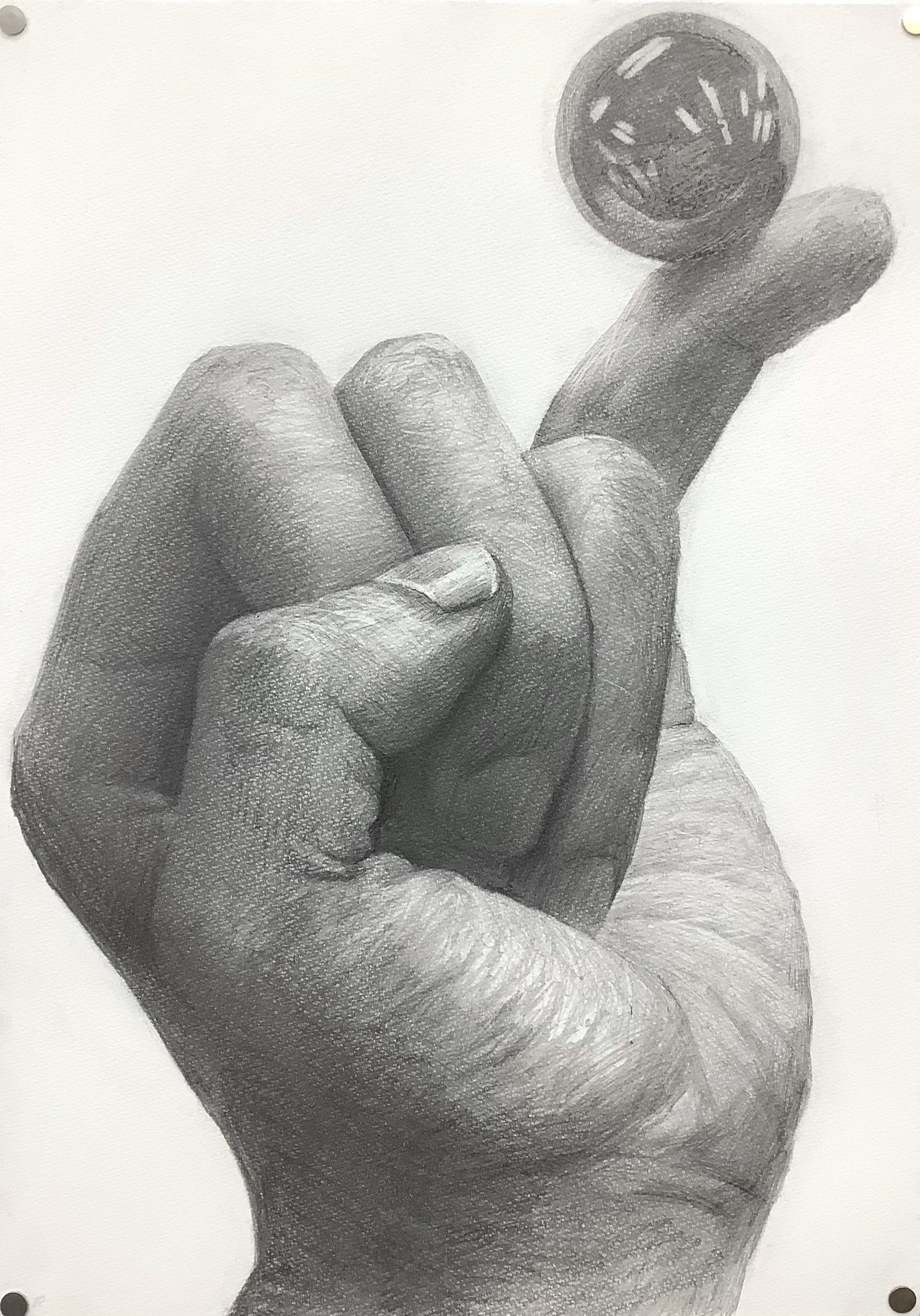

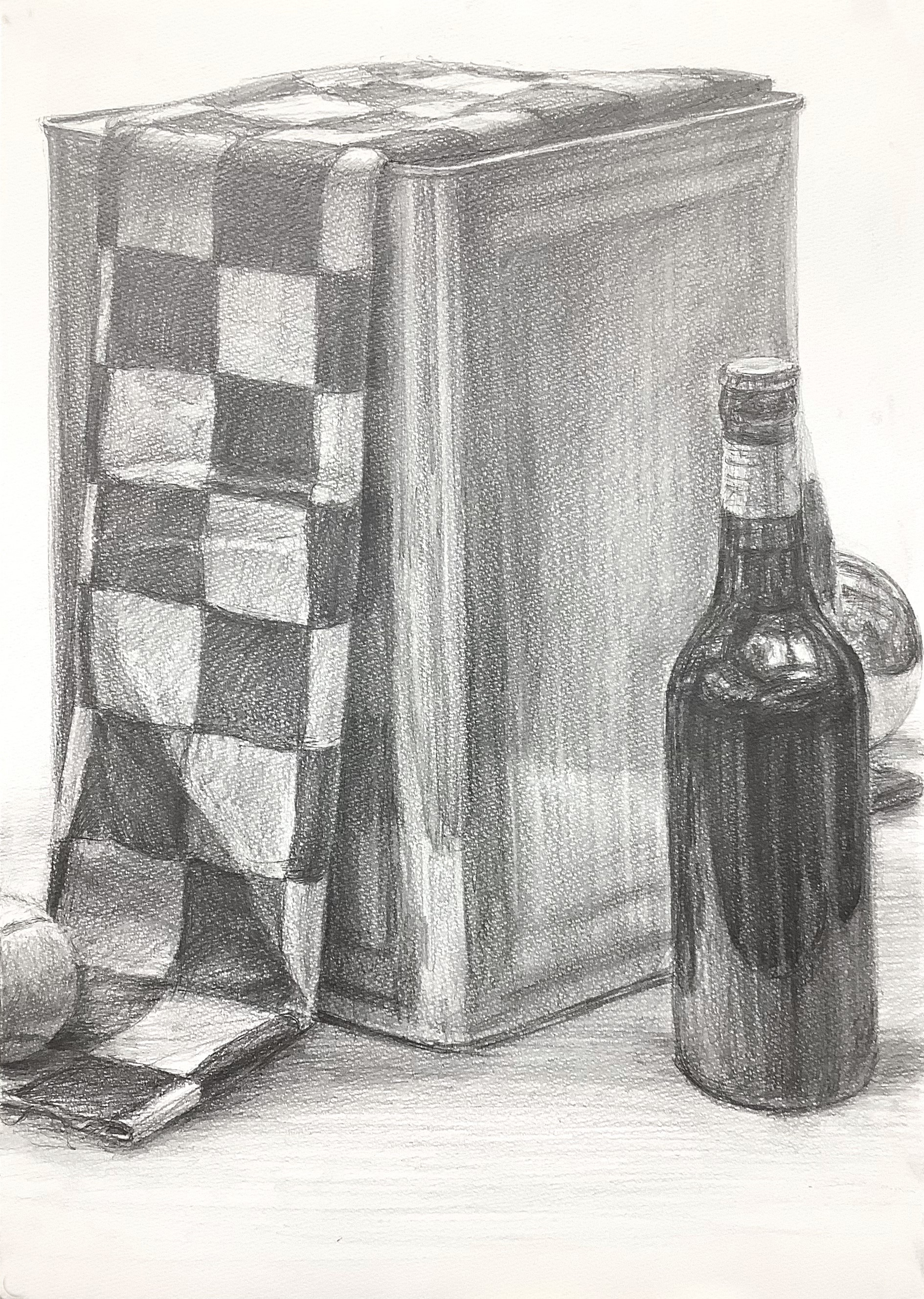

前期の重要カリキュラムの「デモンストレーション見るだけの日part1」の報告です。今回も手順のお手本となるべく為に、講師が頑張ってくれました。背中の視線を背負って描く厳しさは、毎回たいへんです。講師の皆様、お疲れ様でした。

夜間部なので、3時間の授業時間で見せていくには、ちょっと時間が足りないです。今必要な手順を大切にしてほしいですね。後期にも、もう一度見るだけの日があります。2回目は夏期講習会での成果をおさらいするような感じになります。次回も、講師の皆様頑張りましょう。

映像科の先生が、講師の頑張っている姿を格好よく撮影してくれました。こんな感じでやっています。撮影ありがとうございます。

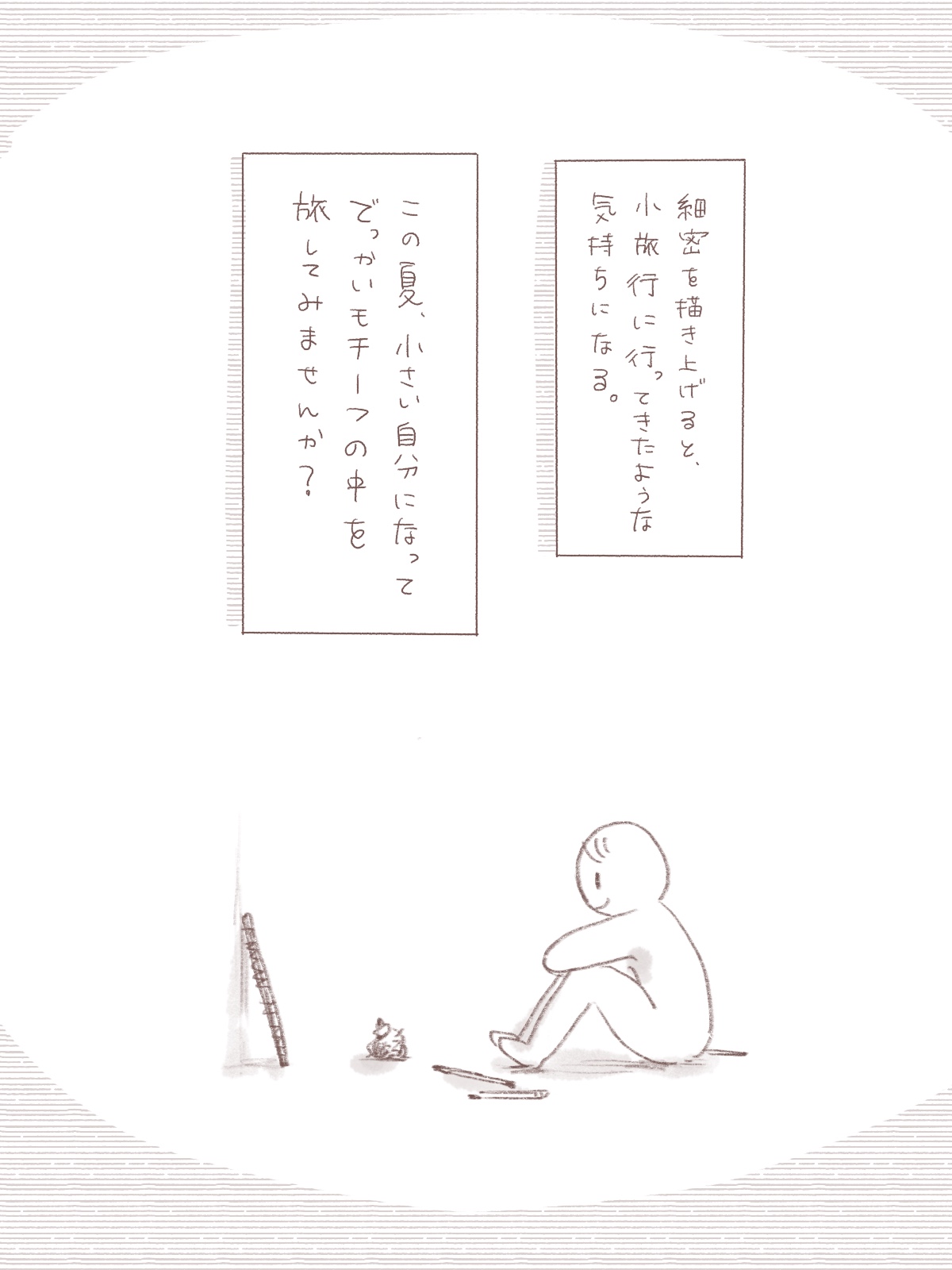

もう一つ、5月に行った実技講義の授業を録画して復習用に公開しています。期間限定公開なので、今のうちに見て確認しておいてください。外部性もマイページ登録することで、見ることが出来ます。内部性もイベント登録しないと見れません。こちらで言うのもなんですが、結構勉強になると思います。お早めに確認してください。

【実技講義】

短期間で上達するために、やるべきこと!

https://www.art-shinbi.com/event/2021/21design-movie/21event-design-movie-01.html

- 公開日時

-

6/11(金)〜7/13(火)

- 公開場所

-

新宿美術学院 / HP

-

参加申込者にはマイページのメッセージで、HP公開URLをお送りいたします。

※アプリでの告知と情報配信もしていますので、ページ下部よりご登録ください。

※申込確認後に、マイページのメッセージボックスにHPで利用するIDとパスワードをお知らせいたします。

- 【実技講義】

短期間で上達するために、やるべきこと!

新宿美術学院のデザイン工芸科夜間部の実技座学講義授業を、マイページ登録者に無料公開します。

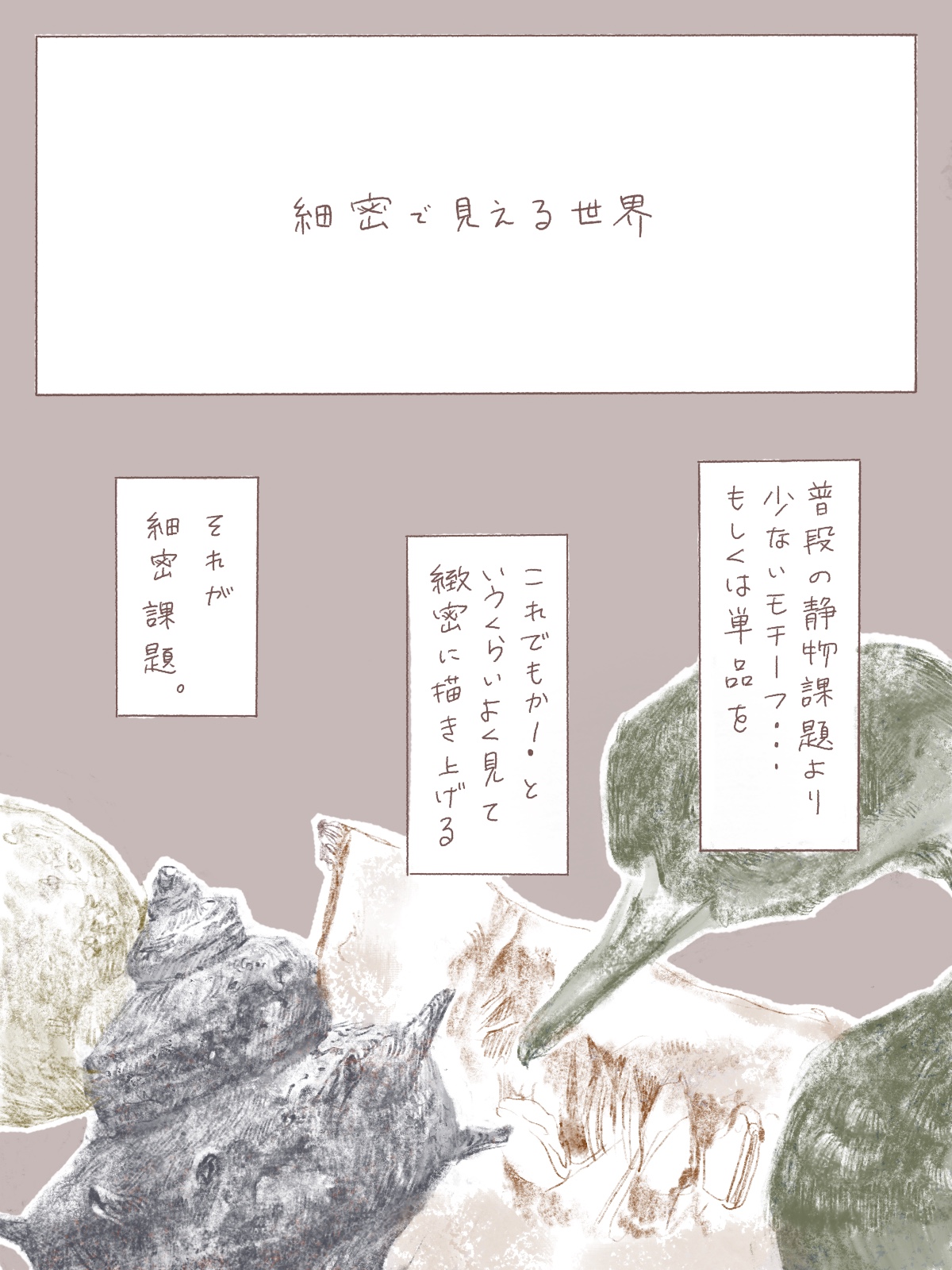

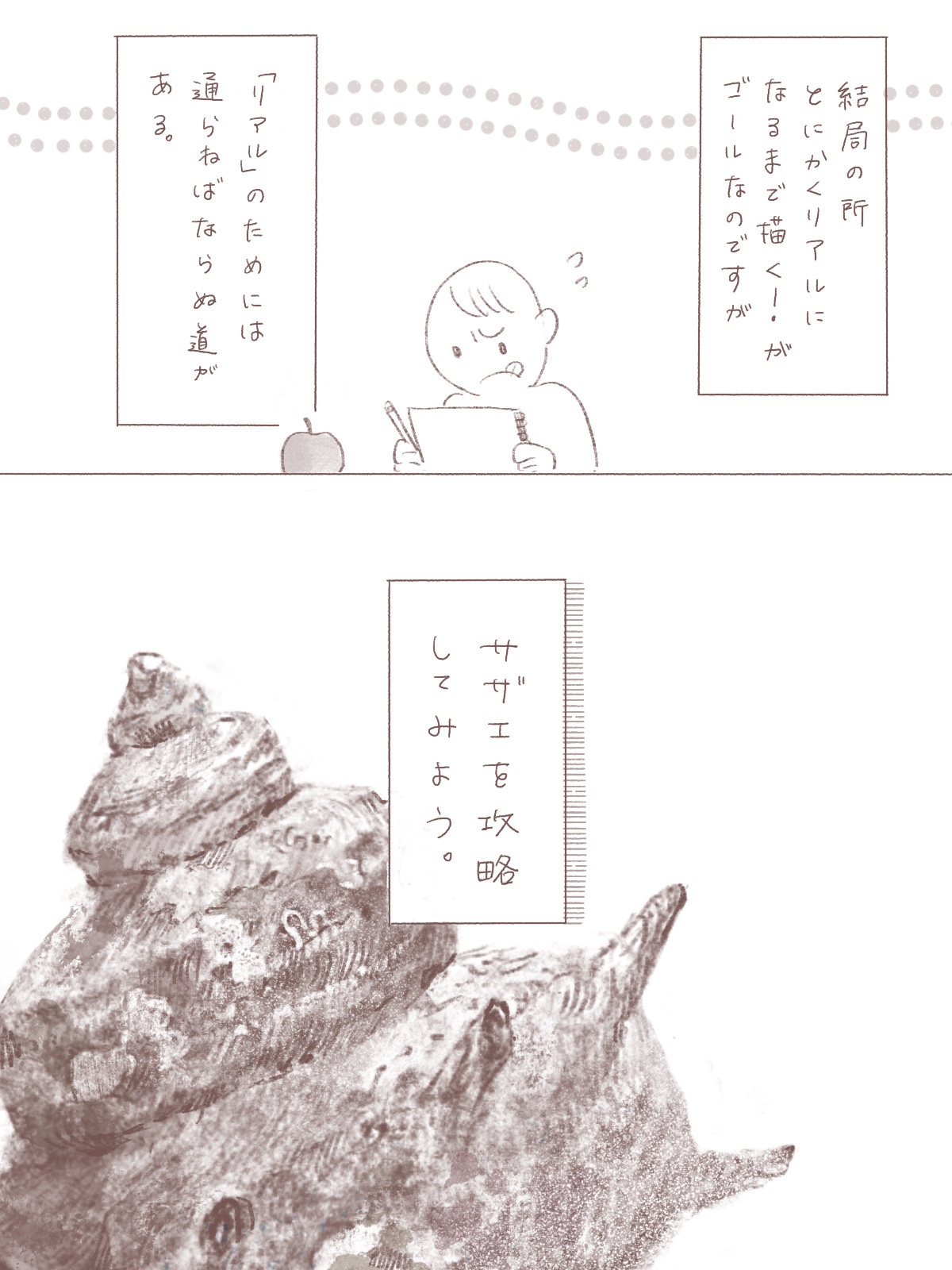

実技を短期間で上達させるためには、理解し描くことが大事です。

2時間半に及ぶ実技講座では、デッサン、平面構成、立体構成の要点を今やるべき順序として、講義しています。

ぜひ、全編を一度見て勉強しましょう。