こんにちは。オンライン教育科です。

こんにちは。オンライン教育科です。

◯高1・2生、3学期3月ターム制作期間です。

◯受験生の方、大変お疲れ様でした。先日、東京藝大、私大合格発表がありました。合格おめでとうございます。

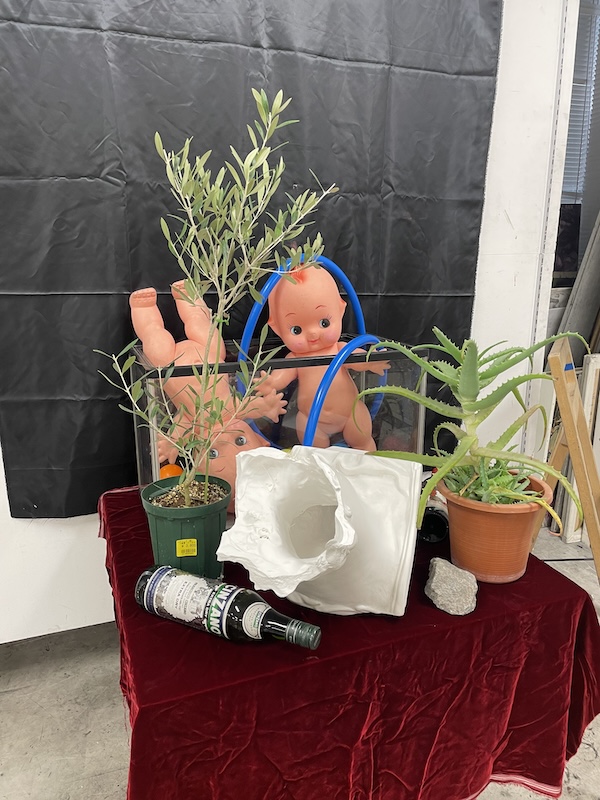

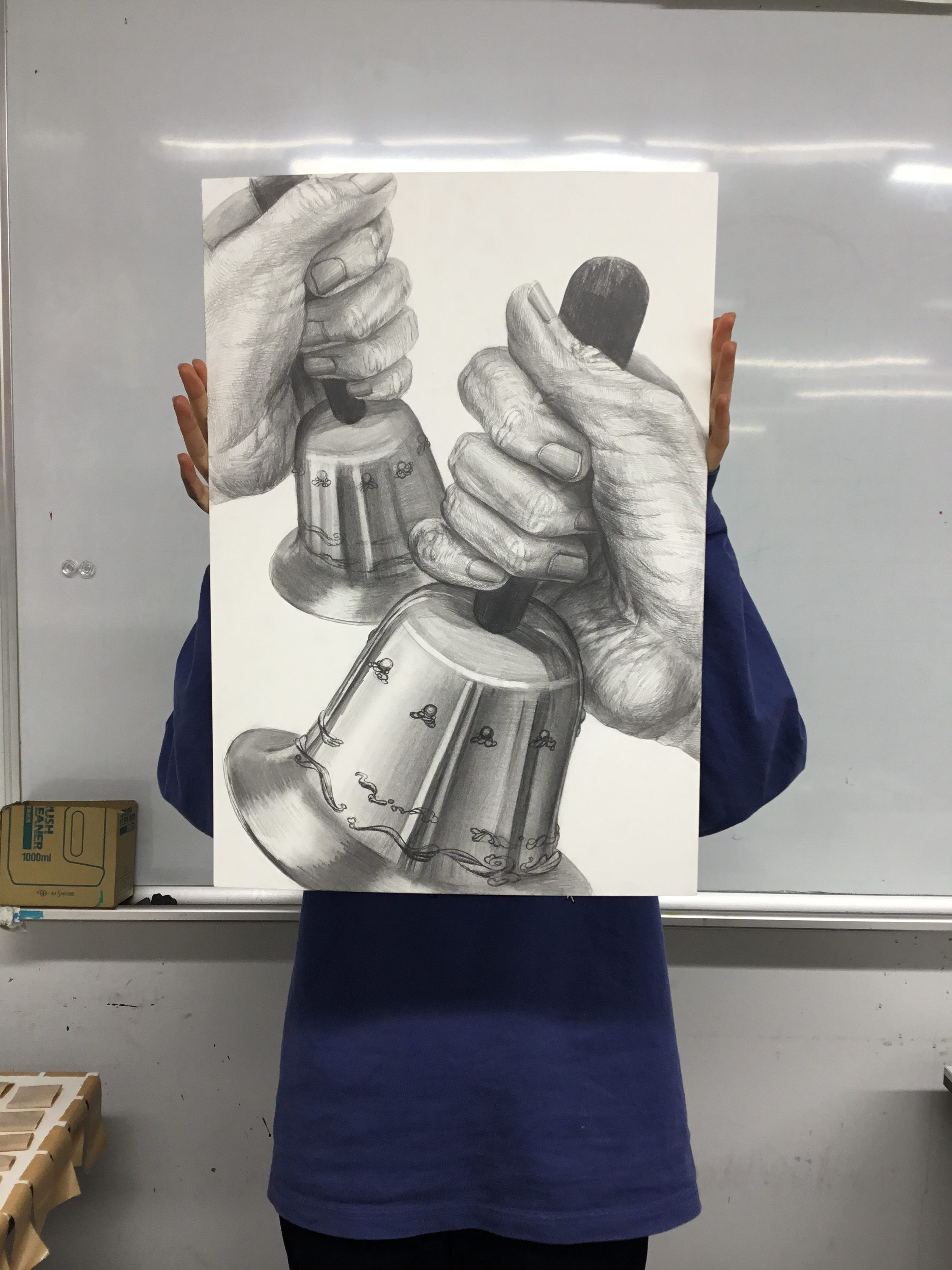

◯2022年度オンライン教育/合格体験記 です。合格者掲載作品画像はオンライン教育科各月ターム制作時のものです。

◯特別講義は3月末に配信予定です。オンライン教育科では、毎月約3課題(生徒によっては5課題)を生徒に送付し、その講評を webミーティングツールを用いて行っています。 講評はマンツーマン形式で、30分程度の時間をとり、各月の終わりに行っています。それに加えて、オンライン教育受講生のみを対象とした特別講義を各学期に2回行い、受講生の受験対策及びモチベーション維持に役立てることを目指しています。

◯2024 春期講習会 申込 始まっています。

◯2024 オンライン教育科春期講習会 申込 も同時期に開催されます。

◯2024 オンライン教育科春期講習会 申込 も同時期に開催されます。

~3/21(木) 18:00 申込締切間近です。

3/24(日) 10:00~ オリエンテーション

3/27(水) ~12:00締切 制作途中作品撮影/画像UP 中間講評

3/30(土) ~16:30 作品撮影/画像UP

3/31(日) オンライン講評

オンライン教育科春期講習会の課題数は、デッサンと、専門課題の2課題です。講評はWebミーティングツールを利用したリアルタイム講評になります。作品のやりとりは全てオンライン上で行い、制作途中での質問などはメールで随時受け付けながら、遠隔の受講生をサポートしていきます。

※2課題の内容は、受講生個別にカリキュラム組みます。

◯オンライン教育科 申込 新美の指導を遠隔地の方にも!

オンライン教育科は、時間的・地理的な理由で各校舎に継続的に通学できない方のためのコースです。Webミーティングツールを利用したオンライン上でのリアルタイム講評、録画による動画講評、豊富な参考資料によって、遠隔地の方の芸大・美大受験をサポートします。講評は全てマンツーマンで行われ、受講生の進度に応じて、カリキュラムを組みながら進めていきます。

◯新受講生は申込後、随時Webミーティングツールでのオリエンテーションを行い、インターネット接続や、制作環境、志望校などを面談で確認し、カリキュラムを確認します。初回講評日もこちらのオリエンテーションで決定します。

*Googleアカウント=

オンライン教育科では、

油絵、日本画、彫刻、デザイン、私立美大デザイン、工芸、映像、先端芸術表現、建築、デッサンの10講座を開講していきます。

高3・受験生は 10講座 【月5課題コース】と【月3課題コース】から選択になります。

高1・2生は原則【3課題コース】です。