こんにちは!彫刻科の小川原です。先日昼間部、夜間部どちらも同じ内容で、「大型組み石膏静物」という大課題を行いました。昼間部生は1学期に1度やっていますが、2度目ということでより内容の濃い物が求められます。夜間部生はこういった課題は初めてなので楽しんでもらえたと思います。

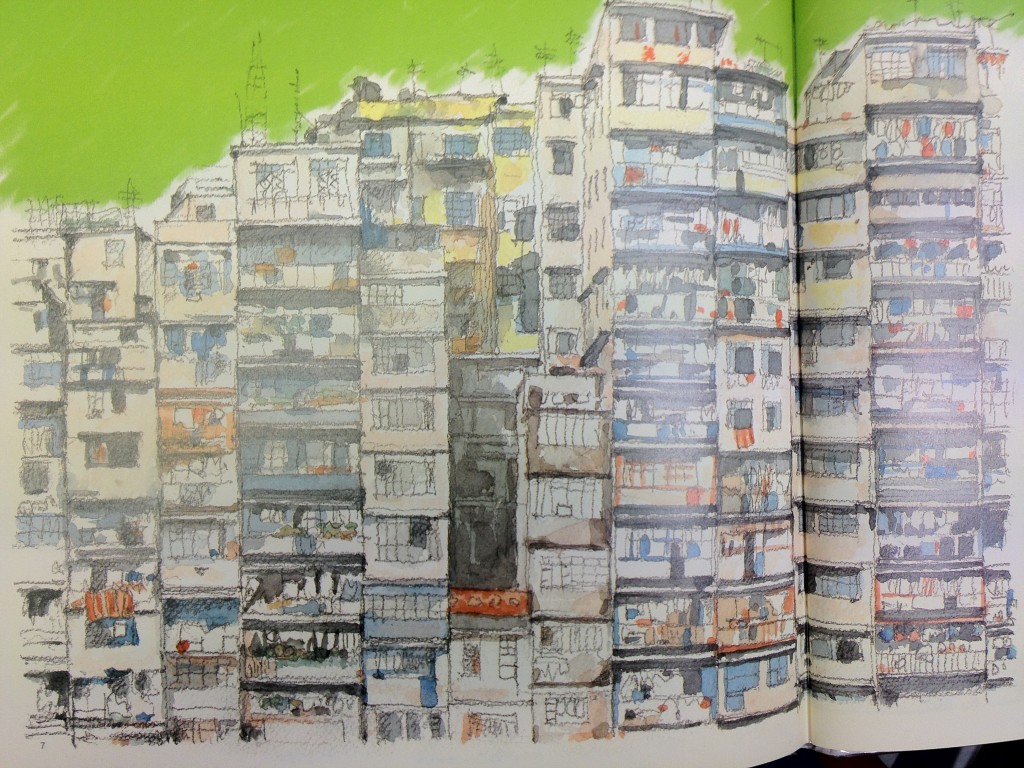

今回はこんな感じで組んでみました!どこから見ても描きごたえたっぷりの内容です!

昼間部は倍版木炭紙か、全版アルシュ紙のどちらか選択で描いてもらいました。

画面が大きいので全体をコントロールするのは大変だったと思います。皆いい作品になったと思います。今回はその中でも力作を数点紹介します。

Y.M君の作品。

モチーフごとの重なりによって出来る空間の表現がとても丁寧に表現できています。こういった課題はある程度全体が決まってきたら基本奥から決めていくと良いよ、というアドバイスにうまく反応してくれました。デッサンは空間を出す為に手前を強くしなきゃ!と一番近いところから攻めがちですが、手前に対して奥は弱めていく一方になってしまうので、結果遠くがボヤボヤしすぎてしまうということが結構あります。特にこういった沢山のモチーフが林立する時には、一番遠くの物の魅力を最低限維持できる描写をして、それより手前はそれより強く、さらに手前はさらに強く、と言った感じにレベルを意識的に変えていくと自然と内容の詰まった作品になっていきます。画面が大きいので何となく場当たり的に進めていても収集つかなくなってしまうので、そういった意味では要領よく進めていく部分も必要になります。この作品は距離感の深度による明解さの段階がうまく表現できています。

M.Nさんの作品。

物の置かれている状況が明解に伝わる作品です。丁寧に質感を追い、空間を平面に置き換えていく仕事に好感が持てます。自分が納得できるところまで責任を持って描ききることは大前提で、作品を人に見せてその魅力を伝える為にはそれ以上の目標や目的が必要になります。デッサンを自己満足で終わらせてしまうのではなく、見る側のレベルの一歩先に行くくらいのつもりで粘り強く追求していきたいです。彼女の作品からは実直に作品と向き合う姿勢が感じられます。

T.Y君の作品。

彼は常にモチーフ全体が持つ気配や雰囲気を大事に制作を進めます。光をメインに部分に固執せず、全体を印象で追っていくので、副作用的な問題として作品としての言い切りの弱さがあります。この作品も、時間があればまだまだ描いていけそうな期待感を抱かずにはいられませんが、画面の端から端までを一つの作品としてコントロール出来ていることで、既に空間的な魅力に溢れる作品となっています。

K.Oさんの作品。

炭の扱いが独特で、目を引くデッサンに仕上がっています。表面的と言うとネガティブな印象に聞こえてしまいがちですが、ここまで徹底していると逆にそれが魅力にもなるのだなとハッとさせられる作品です。距離感もしっかり考えられていて、一つの作品の方向性としての完成形が見えてきていると思います。

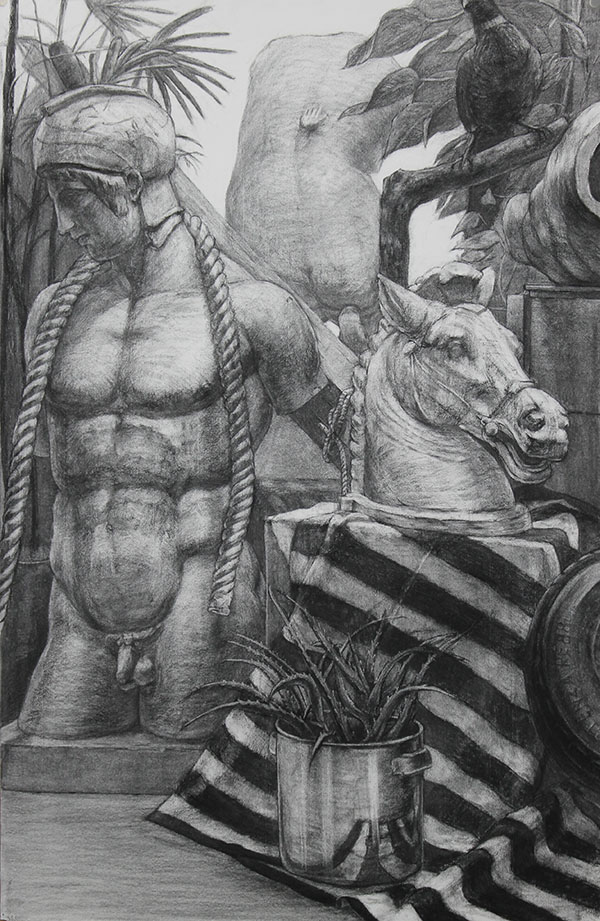

K.S君の作品。

ドラマチックな作品に仕上がりました。作品の雰囲気を自分でぐいぐい創作できる人は、しばしば客観的な自然さが失われ、その結果、魅力以前に違和感の残る作品に陥ってしまいがちです。彼も例に違わずそうした一面を持っているのですが、今回の課題のように、自分でコントロールしきれる許容量を超えた物量に対して、ある程度長時間かけて挑めるような時には、途中方向性を見失ったときに軌道修正していく為のニュートラルな視点が必ず必要になります。僕も割と自分で流れをつくって勢いで行くタイプだったのでその重要性は身にしみてよく分かります。今回彼の作品は最後まで一貫して作品の質を高めるということを粘りきることができ、魅力をダイレクトに伝えることが出来る作品に仕上げることが出来ました。

続いて夜間部です。夜間部は通常の木炭紙サイズで行いました。

T.U君の作品。

今回のようなモチーフでは、倍版のように大きな画面では単純にコントロールするのは難しいですが、一つ一つのモチーフを大きく描けるので細部の表現には適しています。逆に通常サイズの木炭紙だと全ての物が小さく縮小されてしまうので、密度の魅力が出しにくいという難点もあります。この作品の魅力的な点は、全体の空間の統一感もさることながら、手前の物には触覚的に実感を持てるレベルでの描写が出来ていることにあります。手前の表現がきちんとできているので、遠くの表現との響き合いが生まれています。

K.Kさんの作品。

画面全体での光線状態の統一感や距離感設定など、まだまだコントロールしてほしい部分は多々あります。しかしそうしたセオリー的な要素とは別の良さがこの作品にはあります。内容からは物の特徴(印象)に直感的に反応してぐいぐい手が動いているのがよくわかり、理屈では語れない説得力を放っています。これからさらにレベルを高めていく為に、デッサンの基本理論を、頭でっかちになることなく、その持ち前の感覚の良さを生かして吸収していってほしいです。

今回の課題は生徒一人一人にとって実力の底上げ、作品性の追求、表現の限界突破といった観点で非常に効果的であったと思います。1学期に比べてだいぶ力がついてきたことも実感出来ます。この調子で冬期講習に向けてまた地に足をつけ、実直に力をつけていきましょう!

さて、これ以外の課題でもいくつか良い作品がでています。

昼間部から紹介します。

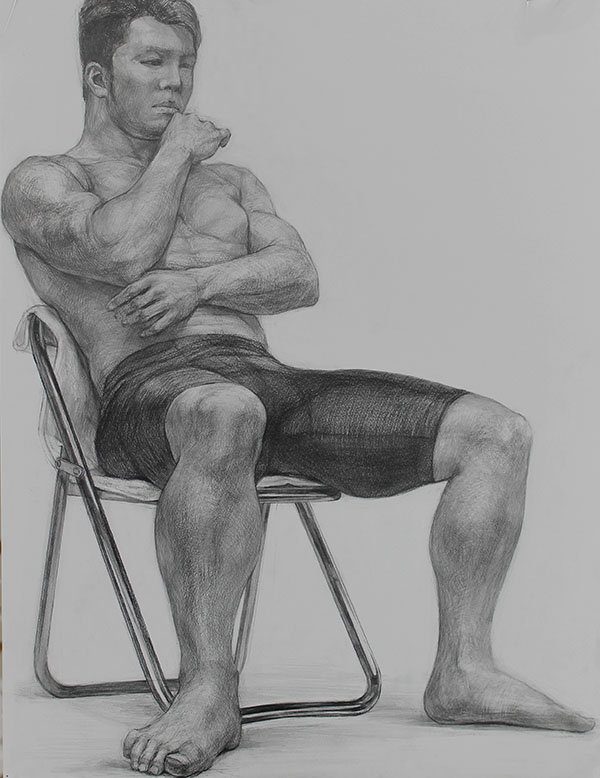

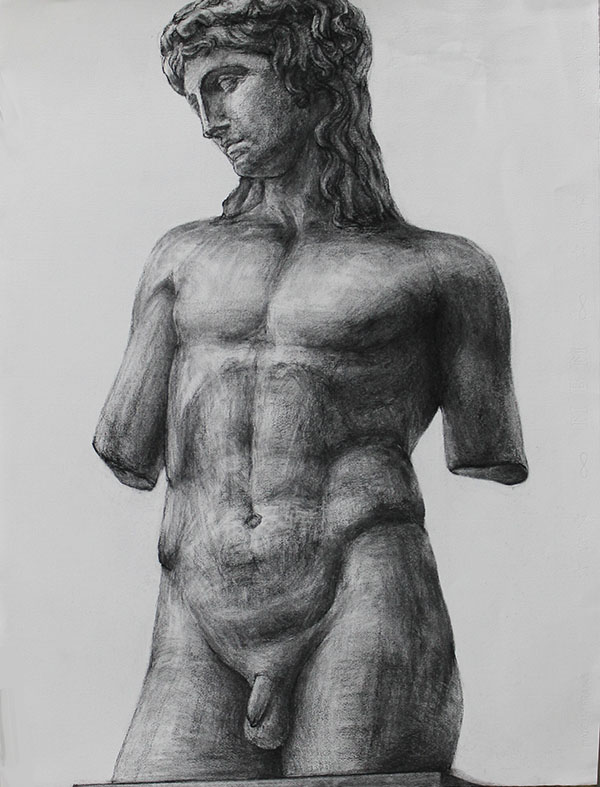

K.Oさんの作品。

かなり体格の良いモデルさんがきてくれました。作者は描写が生きるタイプなのでモデルさんにうまくはまってくれました。丁寧に、そして観察に基づいた描写が魅力的です。

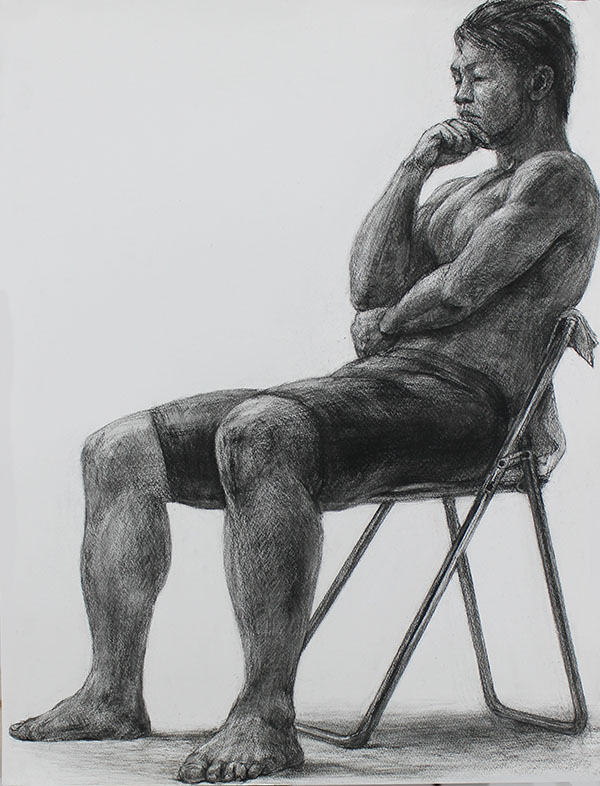

M.Nさんの作品。

コンテを用い、空間を含め非常に明解にモデルさんを捉えることが出来ています。毎回表現したい物が気分で変わっていくのは自然なことであるかもしれないけど、一本芯の通ったブレない自分の世界観が持てると、今の力でも高いレベルで安定することが出来ると思います。今回はビジョンを持った制作が出来たのだと思います。

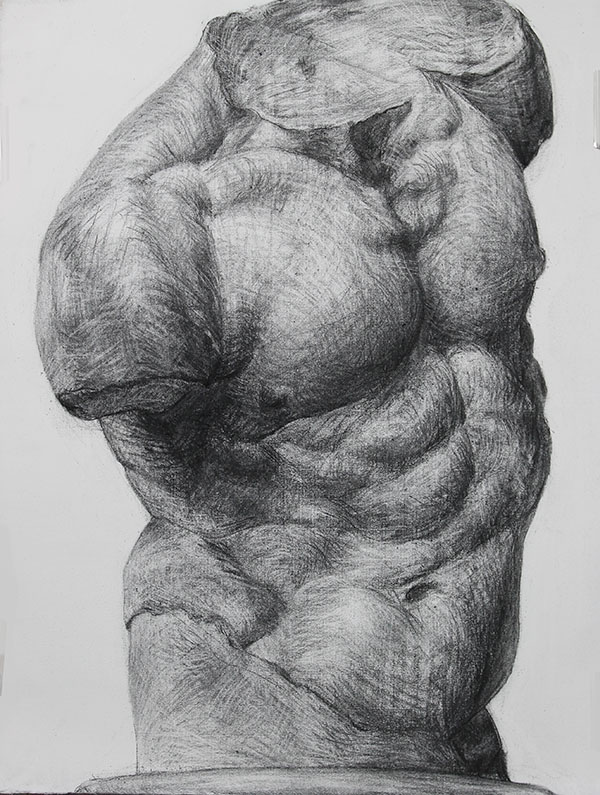

K.Oさんの作品。

動き、量、バランス、表情。どれをとっても非常にバランス良くまとめられています。髪の毛に関しては目立つポイントにもう少しメリハリを持たせるとさらに説得力のある作品に仕上げることが出来ます。

同じくK.Oさんの作品。

テラコッタの作品が完成しました。独特の生々しさ、表情のリアリティが面白い作品です。

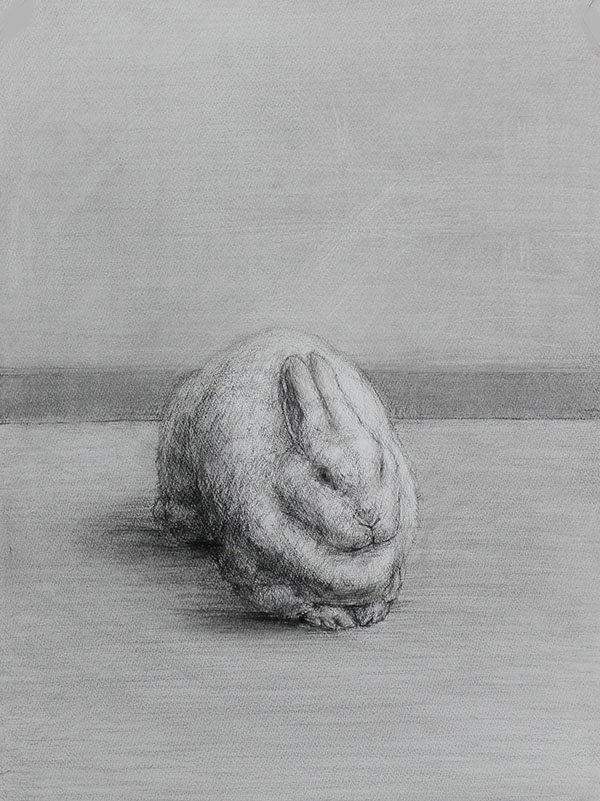

T.Y君の作品。

この課題は普通の動物のデッサンではなく、メインは「空間」です。課題内容は、目の前のうさぎをモチーフとし、モチーフがアトリエ内の自由な場所にいる所を想定して描きなさい。というものでした。少し難しい課題だと思います。この作品は空間とうさぎの自然な一体感が評価できます。

続いて夜間部の作品です。

R.Tさんの作品。

実際の試験時間に近い時間で仕上げました(8時間くらい)。正直この時間でここまで持ってくると思わなかったので驚いています。持ち前の感覚の鋭さがダイレクトに作品に反映されていて非常に力強く、魅力的な作品になっています。

K.Kさんの作品。

自主的に時間外に制作した作品です。静物デッサンとして求められる要素を高いレベルでまとめられています。こうした課題もどんどんこなして表現力をさらに高めていきたいです。

同じくK.Kさんの作品。

こちらも自主課題です。回を重ねるごとに理解しながら描けるポイントが増えていくようで、見ているこちらも楽しませてもらっています。アムールを疑わせない説得力のある作品となりました。

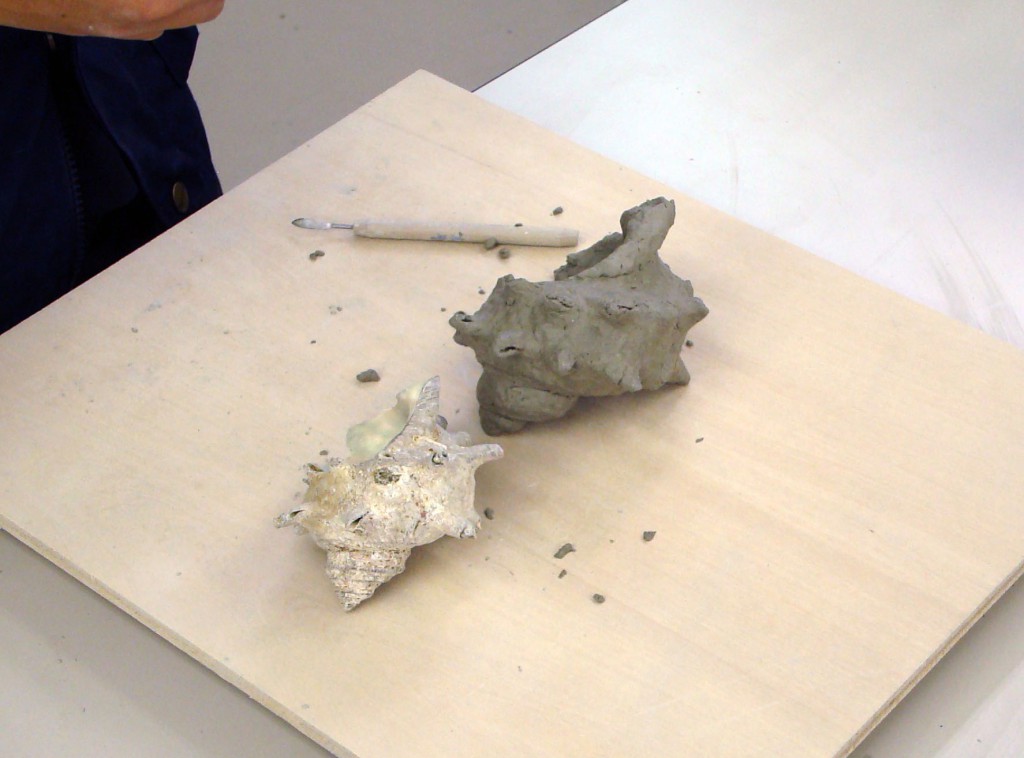

同じくK.Kさんの作品。

現役生で模刻をここまで合わせてくることに驚かされます。僕が現役生だった頃を思い出すととてもこの作品に並べることは出来なかったなと思います。まだまだ制作途中では自分で気づけない狂いがあったりするので、より客観的な目を養う意識を持って取り組んでもらえたらと思います。

同じくK.Kさんの作品。

自主制作の作品です。

昨年度の芸大の出題課題をやってもらいました。帽子のぽつぽつを細かにつくるのを頑張っているように見えますが、下地の形もかなりしっかり追っているので、非常に説得力が高い作品になっています。

アトリエの雰囲気も少しずつ引き締まってきて、入試が近づいてきていることを何となくそれぞれ肌で感じ取っていることと思います。僕はこれまでは経験!これからは実戦だと思っています!これまで学んできたことを、一気に形にしていきましょう!!スタートで出遅れた人もまだまだ間に合います!ただしこれからは一課題一課題が勝負と思ってください。自分自身で入試で勝つ為の力を掴んでほしいです!頑張りましょう!

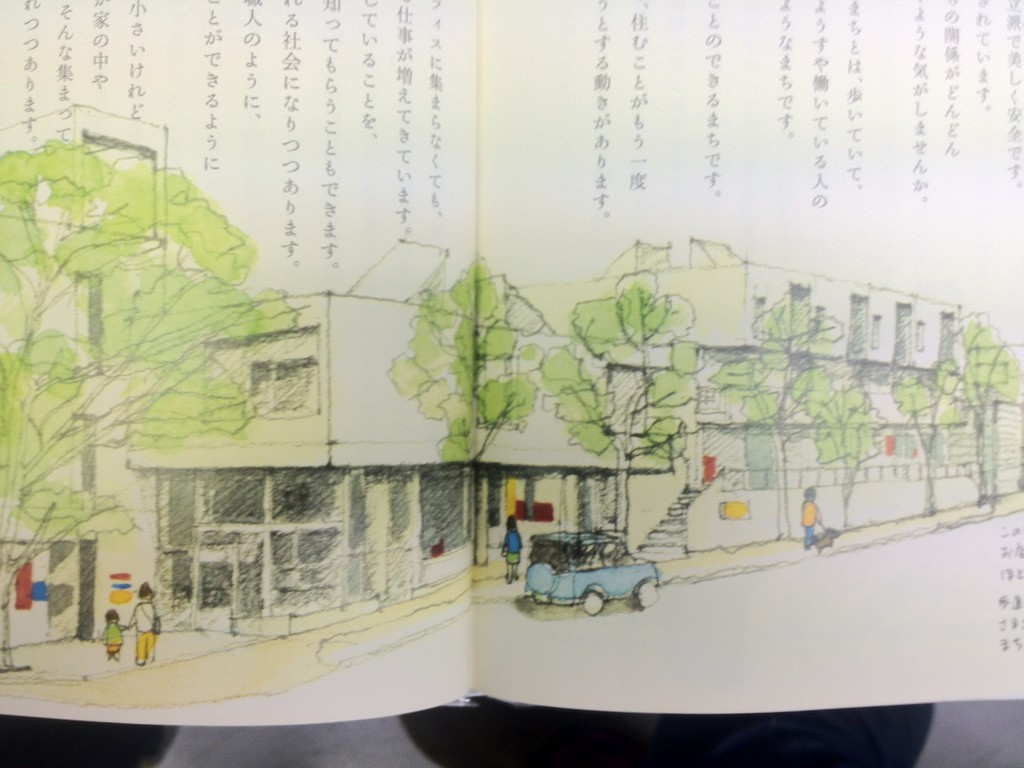

ヒルサイドテラス・アネックス

ヒルサイドテラス・アネックス 熊本県営竜蛇平団地

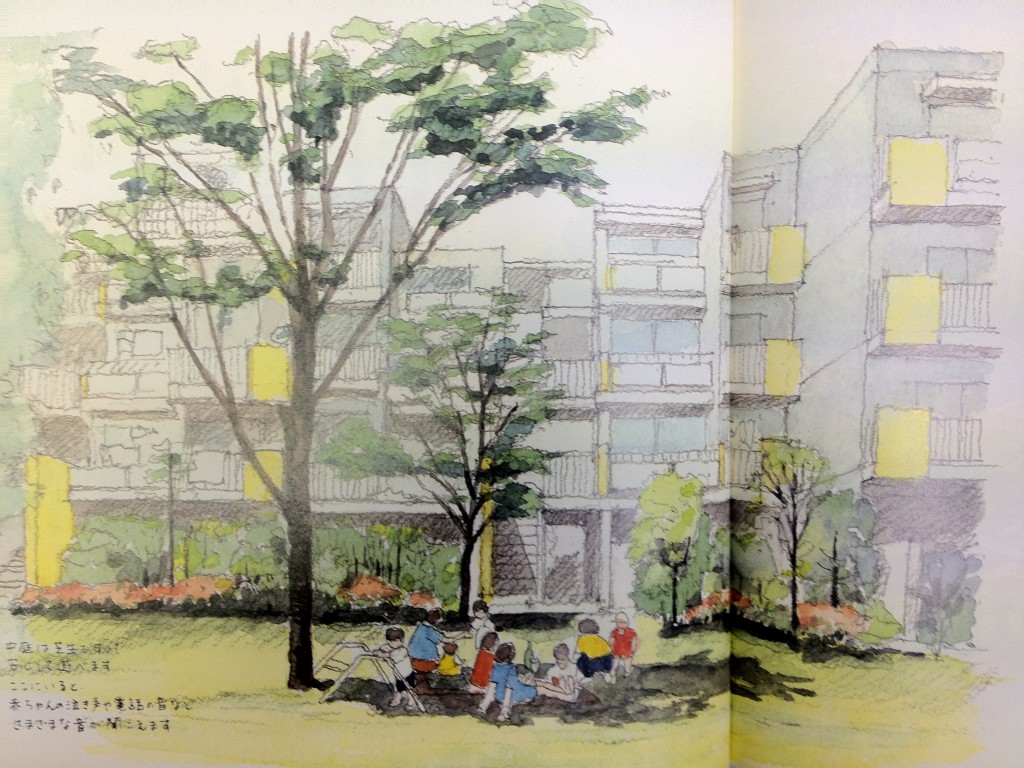

熊本県営竜蛇平団地