大島です。

さて第5回。

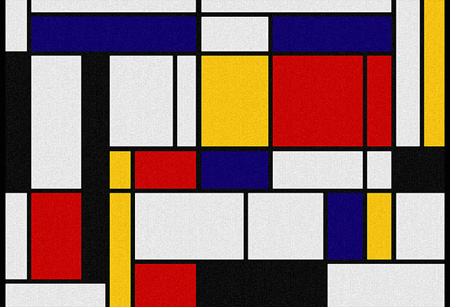

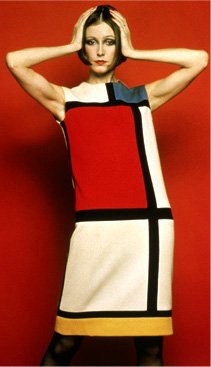

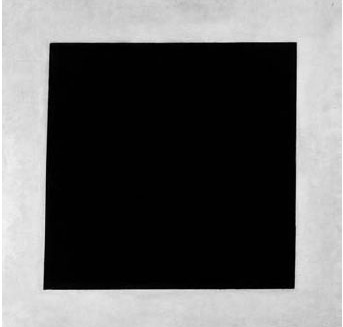

前回までのカンディンスキーやモンドリアン、マレーヴィチは西洋美術史のなかでも重要な絵画作品として扱われています。しかし「デザイン」というには何かが足りないですね。

そう、メッセージです。

絵画は鑑賞者にその意味や解釈を委ねる部分がありますが、デザインはメッセージを明快に伝達する手段でなければいけません。

■

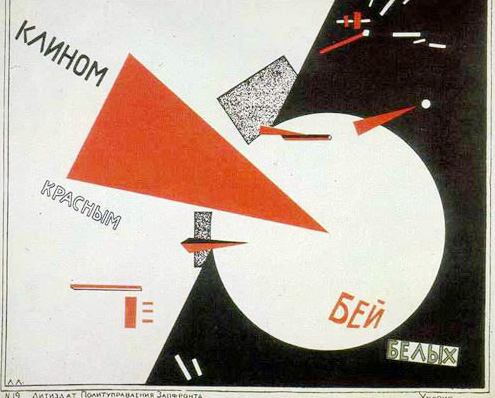

ここで紹介するのはエル・リシツキーという人です。

彼は美術学校でグラフィックアートや建築を教えており、そのときの同僚でもあったマレーヴィチのシュプレマティスムに影響を受けました。その影響は彼の制作したポスターや本に顕われています。(時代背景や生い立ちまで含めて詳しく説明できるほどの時間も知識も私には欠けているので、大学に入ったら各自で勉強してみて下さい!)

上記のリシツキーのプロパガンダ(政治的思想の宣伝)のためのポスターは、使われている色彩や形体こそマレーヴィチのようですが、そこには明確なメッセージを孕んでいます。

この作中において赤い三角形は社会主義を示し、白(ブルジョワ)を破壊しているのです。

マレーヴィチの絵画の中の四角形は四角形でしかありませんでしたが、リシツキーは記号的な形体に「意味」を持たせ、人々にメッセージを伝達したのです。そして、これこそが多摩美のグラフィックや武蔵美の視覚伝達を目指している皆さんが学んでいる色彩構成のベースとも言えるでしょう。

エレメントを配置して彩色すれば色彩構成にはなりますが、それがデザインとして昇華されるにはそこに伝えるべき内容が伴わなければいけません。

■

と、5回にわたりダラダラと書いてきました。

イッテンの色彩対比について書こうとしたらヒートアップしてしまったみたいです。

明日からはもう夏期講習が始まってしまうので、これにて一段落…といいたいところですが、あと1回だけ続きます。どこかのタイミングでシレッと更新するつもりです。それでは。

(このブログを読んだら「読んだ」と伝えていただけると助かります。)