2020年春、新美映像科から志望校へ合格した人たちにインタビューする企画。

第三回は武蔵美映像学科の感覚テスト&小論文ともに約9割という高得点で合格した大作くんに聞きます。あまり情報がない「美大映像系小論文の秘訣」に始まり、映像を志望してから合格までの道のりを話してもらいました。これを読めば映像科の入試対策のすべてがわかる!

インタビュアー:森田(映像科講師、主に小論文担当)

進行:百瀬(映像科講師、主に鉛筆デッサン担当)

百瀬:今回は映像科の入試で特に重要な文章表現をメインテーマに、大作くんに聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。

大作:よろしくお願いします。

【入試での小論文について】

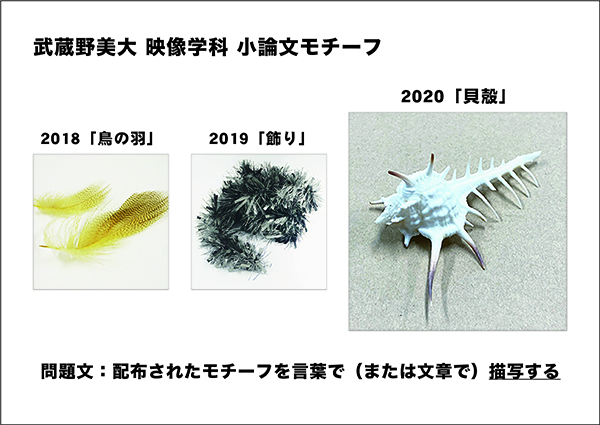

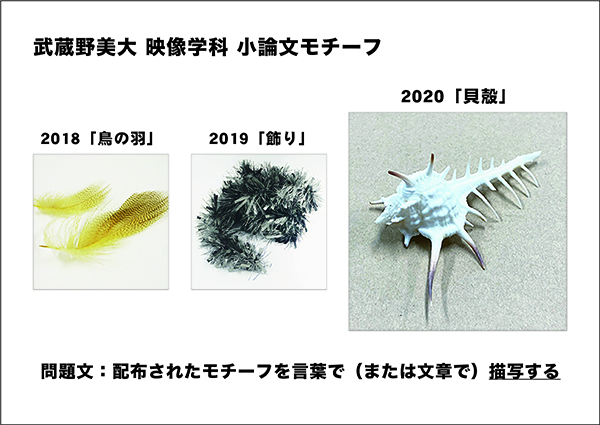

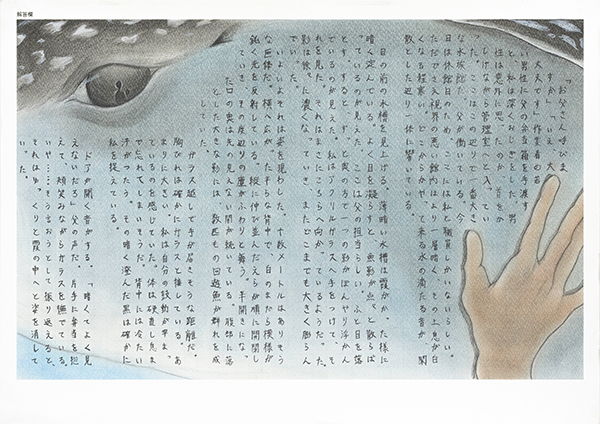

森田:これは武蔵美映像学科の小論文試験、過去3年分の問題をまとめた資料です。「小論文」という名称の試験ですが、モチーフが配布されるという特徴があります。さらに近年特徴的なのが「言葉で描写する」という問題文です。一般的な「小論文=自分の考えを書く」という前提からすると、かなり特殊な問題と感じられると思います。

大作くんはこの「モチーフを言葉で描写する」小論文に対して、どういう姿勢で挑みましたか。

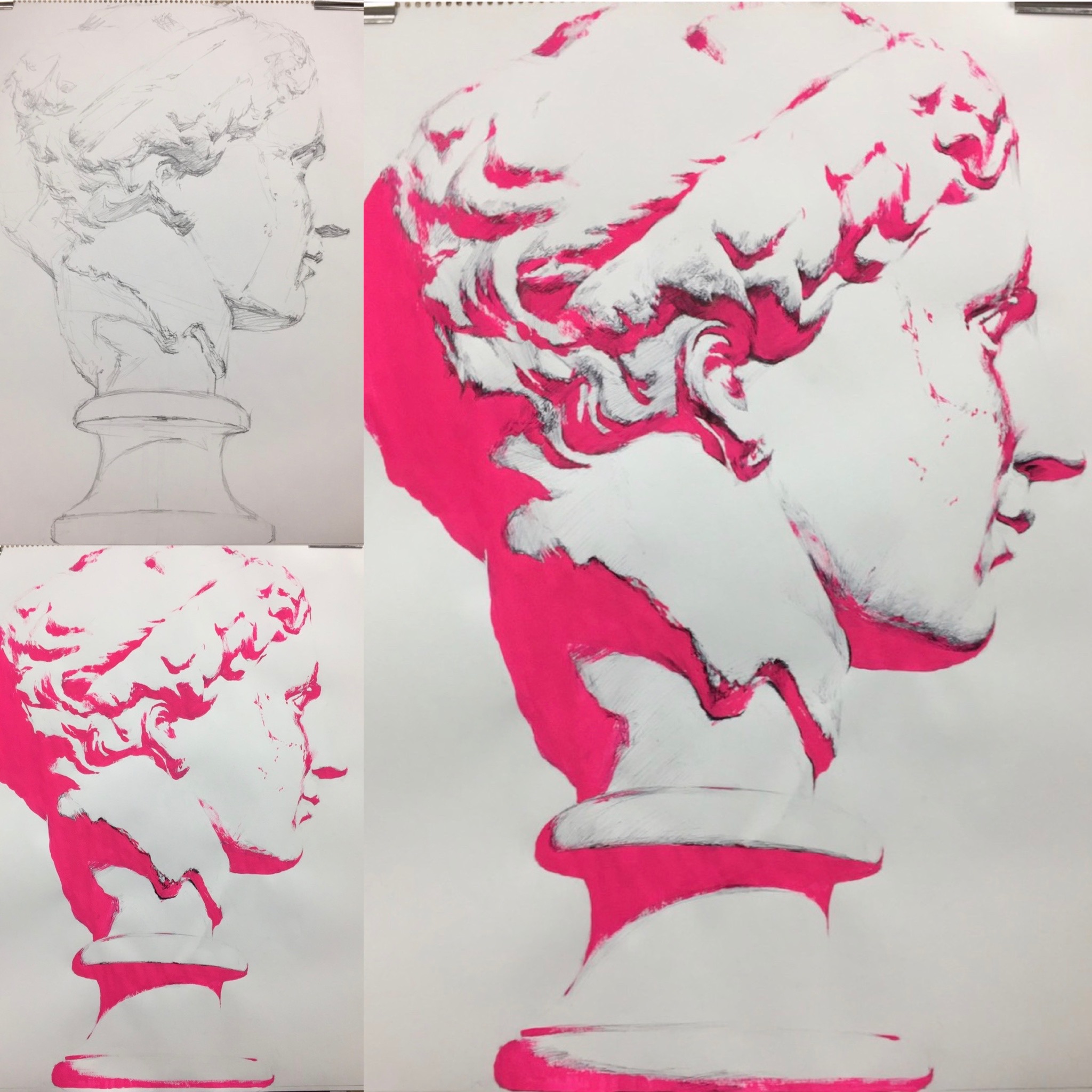

[2018-2020武蔵美映像小論文問題/モチーフは新宿美術学院での入試再現制作用]

大作:この形式の小論文は、新美の課題で色々なモチーフで何度も練習しました。その中でも僕の場合は「石」や「水」など自然物の方が書きやすかったです。自由に考えを展開させることができたし、壮大なテーマについて書くことが単純に楽しかったので。逆に工業製品の場合は機能を説明することを意識したので、発想が硬くなることもありました。

なので、試験会場で貝殻が配布された時は「いける」と思いました。

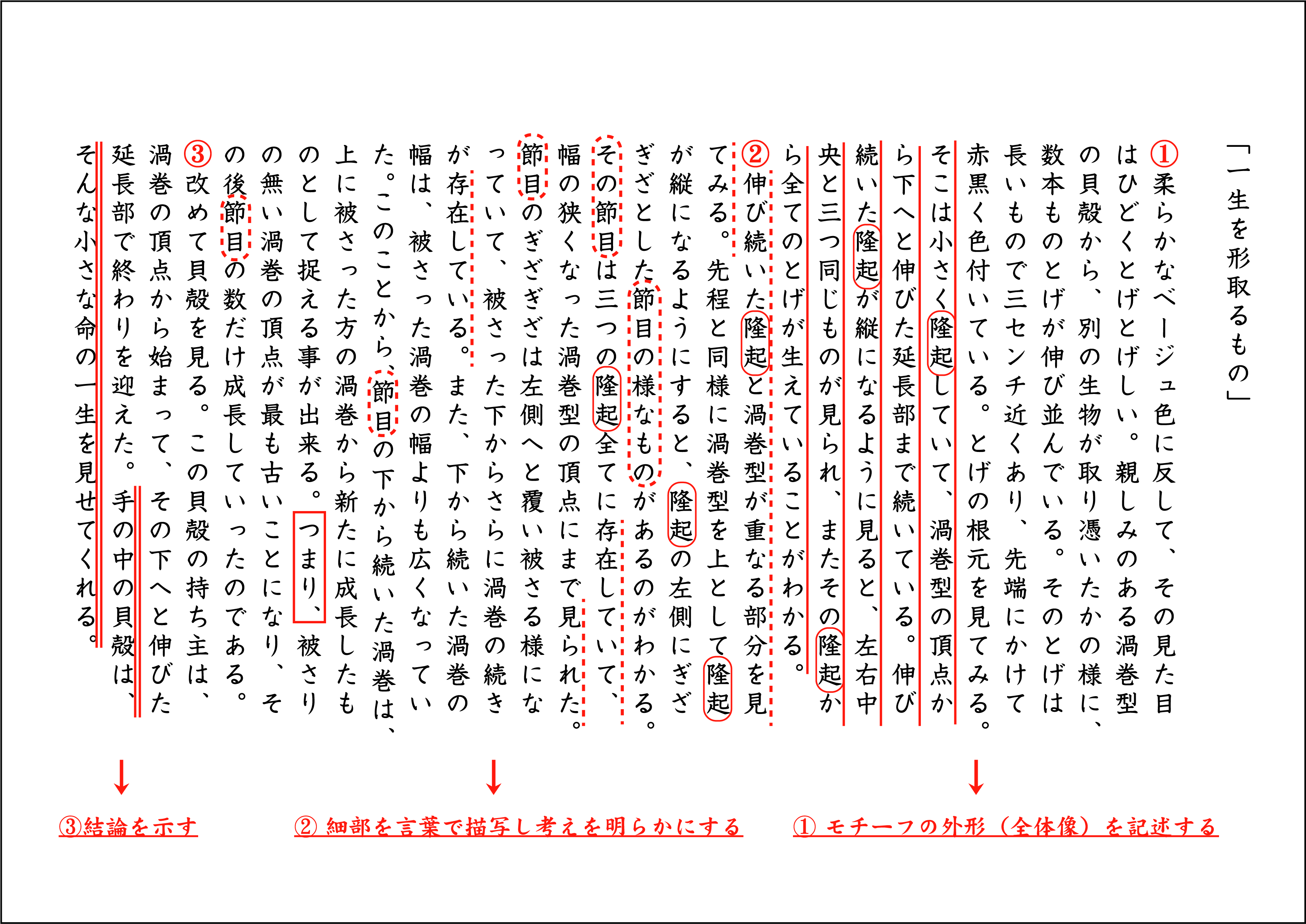

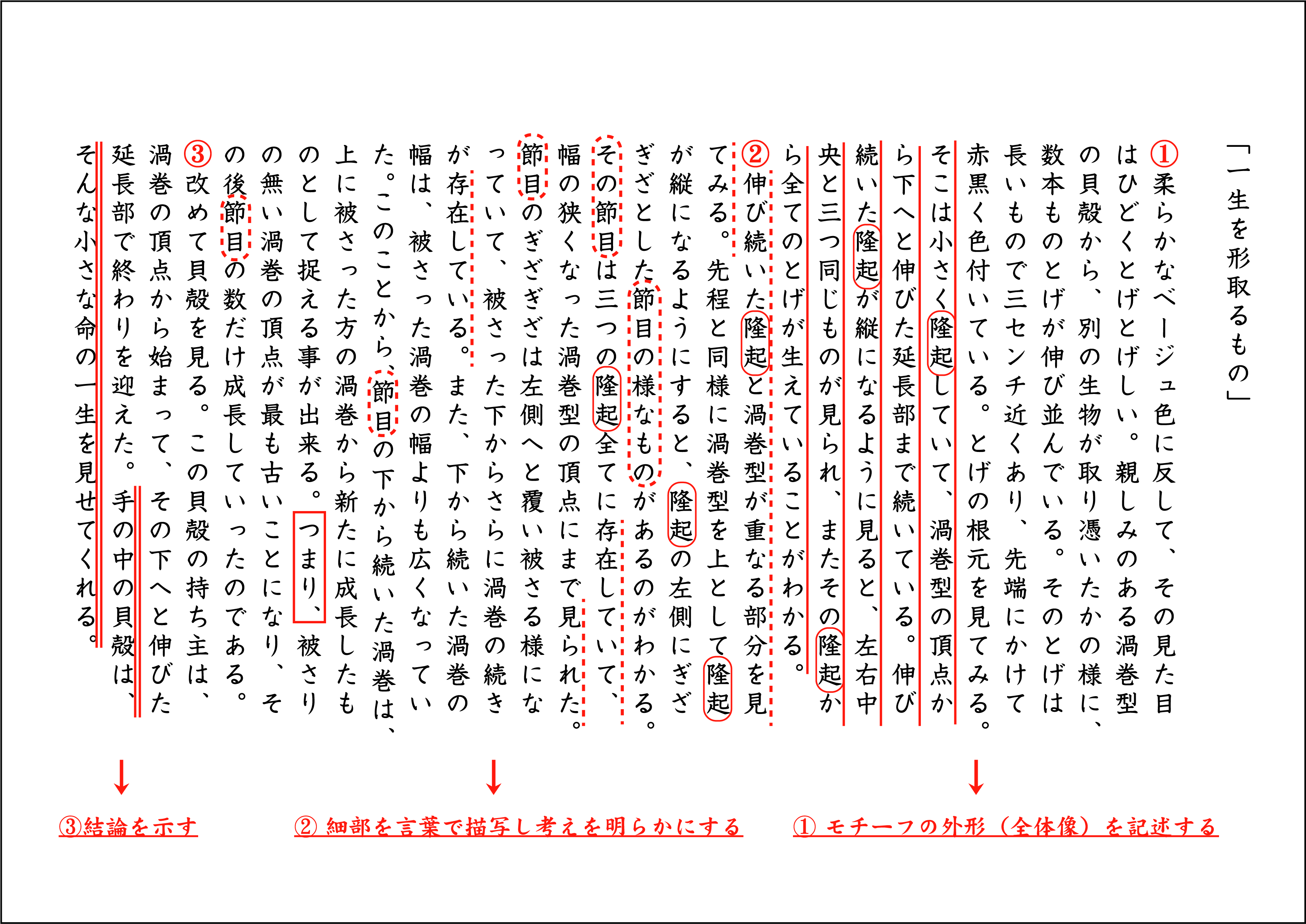

百瀬:試験で書いた小論文がこちらですね。具体的に示すために赤で書き入れています。

[入試再現作品/小論文/武蔵野美大映像学科]

大作:貝殻というモチーフも新美の課題で一度制作したことがあって、その時に書いたのが「貝殻に生命を見いだす」という結論でした。ただし試験で出題された貝殻とは種類が違うので、同じ内容を書くわけにいかない。本番は「自分が書きたいテーマ」と「目の前のモチーフ」にどう折り合いをつけるか、と終了時間ギリギリまで苦労しました。

森田:この大作くんの小論文で良いなと思うのは、段落が①→②→③と展開されるにつれて、その「書きたいテーマ」へ一歩ずつ着実に向かっていることですね。①で貝殻の全体像を描き出し、②で細部に着目する様子からは、カメラで撮影するような視点も想起させられます。

注目したいのは「隆起」と「節目」という語です。モチーフの貝殻のほんの数ミリの細部を示して、言葉で描写しています。そしてその描写が最終的な「手の中の貝殻は命の一生を見せてくれる」という結論に繋がっていくんです。見事な構成だと思いました。

大作:この「節目」は迷いました。何という言葉を使えば、その部分を指し示せるんだろうと。

森田:適切だと思います。細かい表現に関してさらに言えば、最初は「節目の様なものが~」と書いて、次に「その節目は~」と書いている。これは読む側が「節目」という語を自然に受け入れられるように、言葉の「置き方」を工夫しているんですね。小論文も文章による「表現」であるからには、こういった細かい部分での言葉の扱いを大切にしてほしいと思います。

【美大の小論文って?】

百瀬:そもそも映像科で対策をする以前に、高校などで小論文を書いたことはありましたか?

大作:一度も書いたことなかったです。大学入試の小論文について漠然としたイメージは持ってましたが、映像科で小論文を書き始めて、それとは全然違う印象を受けました。小論文ってある程度は形式や解答に決まりがあると思っていたんですが、特に映像科の小論文は、発想したことを自由に書けるという意味で、別の種目だと感じました。

でもそのことがわかったからこそ、小論文を書くことに対しての迷いはなくなりました。

森田:・・・というと?

大作:うーん・・・。実は最初は小論文を選択すること自体に戸惑いがありました。美大に行くなら絵を描けるようになって入学したい気持ちがあったので。デッサンやらなくて本当にいいのか?と。でも映像科の小論文対策が単なる受験勉強じゃなくて、物の見方を鍛えることになるんだと気づいてからは、積極的に取り組めるようになったんです。制作中や講評会でアドバイスを貰う中で「どんな物にも面白いと思えるポイントがあるんだ」という発見がつねにありました。

森田:そのように発想を転換できるとレベルアップできるし、何より書いてて楽しいですよね。小論文を通して獲得した「物の見方」は、これからの制作にも必ず役立つと思います!

【感覚テストについて】

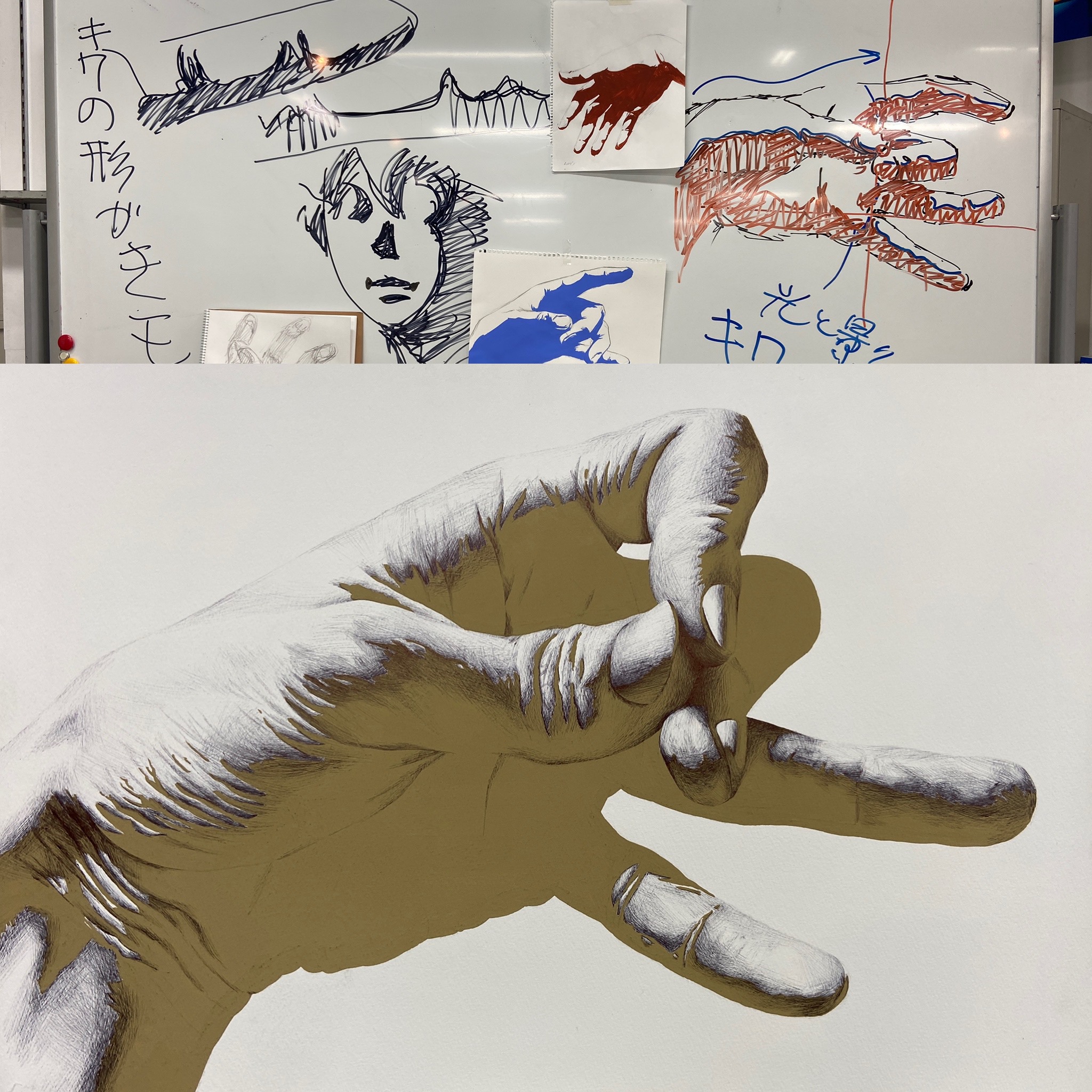

百瀬:感覚テストについてはどうですか? 大作くんは小論文で培った文章力を活かして、魅力的な場面を創作していた印象があります。

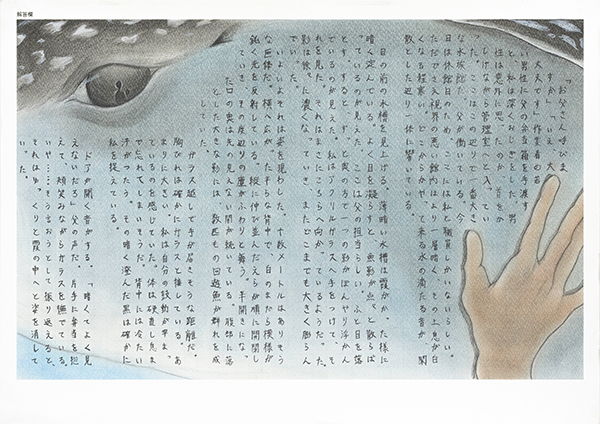

大作:感覚テストについては全然心配してなくて、試験でも落ち着いて制作できました。構想自体は新美でも何度か制作した、水族館を舞台とした息子と父親の関係を描いた作品です。僕の場合、ある時期から「魚を画面の中に登場させること」と「近しい人との微妙な心理をテーマとすること」が面白くなってきて、試験本番で「その先は」というキーワードを見たときに、この内容で行こうと思いました。

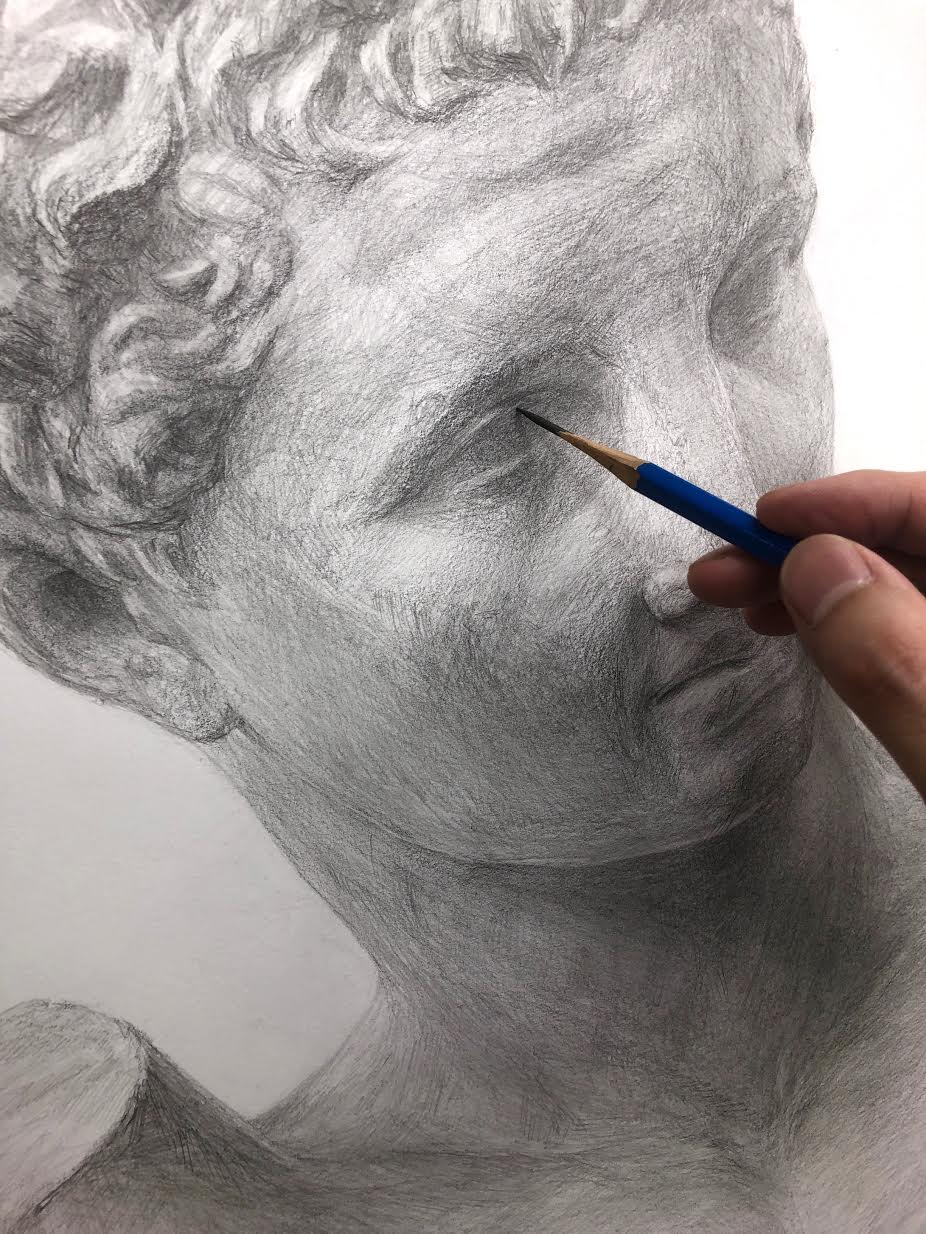

[入試再現作品/感覚テスト/武蔵野美大映像学科]

森田:確かに感覚テストは何度か制作すると、出題されるキーワードに関わらず、自分にしっくりくるモチーフやテーマが見えてきます。予備校での制作はそのきっかけの一つですね。

文章表現で注目したのは、作品中の巨大な魚の扱いです。この魚が何なのかは文中で明示されていません。ちなみにこれは・・・

大作:ジンベイザメです。「ジンベイザメが、」というふうにはっきり画面内に書かなかったのは、その方がこの作品の雰囲気ー少し神秘的な感じーを演出できると思ったからです。

客観的に考えてみると、魚自体がちょっと不思議な存在で、何を考えているかわからない。そのジンベイザメの存在を経由することで、父親の職場である水族館に来て、少し戸惑っている主人公の内面的なものを表現したかった作品です。

百瀬:なるほど。私がビジュアル部分でも優れていると思ったのは構図ですね。文章を書くために中央にスペースを空けていますが、画面の四隅にバリエーションがあるので単調に見えないんです。こういう絵づくりは、文章をしっかり読ませる上でも効果的にはたらいています。

【映像系志望のきっかけ】

百瀬:少し時間を遡って、対策をはじめたきっかけについて聞いてみます。大作くんは高2で新美の基礎科に入学しました。その時点で映像を志望することは決まっていましたか?

大作:はい。小さい頃から絵を描くことが好きで美術大学にも興味がありました。ある時自分の興味を挙げてみると「映画、CG、音響、ゲーム・・・全部映像だ!」と気づいて、美大の映像系に絞って新美の基礎科に入学しました。

部活が忙しかったこともあって週一日の土曜コースから始めたんですけど、デッサンを勉強することは新鮮で、本当に楽しかったです。

森田:映像に興味を持ち始めて、特に影響を受けた作品はありますか?

大作:映画だとクリストファー・ノーラン監督の『インターステラー』。アニメーション作品では今敏監督の『パプリカ』。SF的な設定を描いたフィクションが好きです。現実そのままじゃない、空想を見せる手段としての映像に興味があるんだと思います。特に人間が手を加えられない「時間」や「生命」をテーマにした作品に惹かれます。

森田:面白いですね。というのは、そうした「時間」や「生命」といったテーマは大作くんの小論文や感覚テストからも感じられたからです。

ところで冬期の短期の講習では、高2でありながら受験科の授業にも参加してくれました。他の受講生は入試が迫った受験生ばかりで・・・大変でしたか?

大作:本当に大変でした。それこそ小論文でモチーフを渡されても最初は全然意味が分からなくて脳味噌が熱くなる感じ(笑)。疲れすぎて家に帰った直後に玄関で寝てました。

でも周りの人たちの作品や制作に対する真剣な姿勢を見て「ああ、受験生ってこういう感じなんだ」ということを感じられたのは、高2の段階の経験として重要でした。

【映像科の授業について】

森田:高3になって4月からは木金日コースで対策をしてきました。どんな授業が印象に残っていますか?

大作:受験科だから毎回感覚テストや小論文をやると思ってたんですけど、実際は一学期に映像制作の実習や作品鑑賞の授業があって、ちょっとびっくりしました。予備校って感じじゃなさすぎて。

森田:そうかもしれません(笑)。でも「映像ってどういう表現手段なんだろう?」っていうところからスタートすることで、最終的に感覚テストや小論文の発想を深めてほしい、という意図があります。もちろん純粋に映像を作ることを好きになってもらいたいという気持ちもありますが。

大作:実際、映像制作実習はめちゃめちゃ楽しかったです。僕の場合は美術系の高校でもなく、それまで基礎科以外で作品制作を経験していなかったので、実習を通じて「制作する側の目線」を意識できるようになったと思います。普段から映像に対して「なんでここはこういう工夫をしているんだろう?」という意識で見られるようになったことは、大きかったと思います。

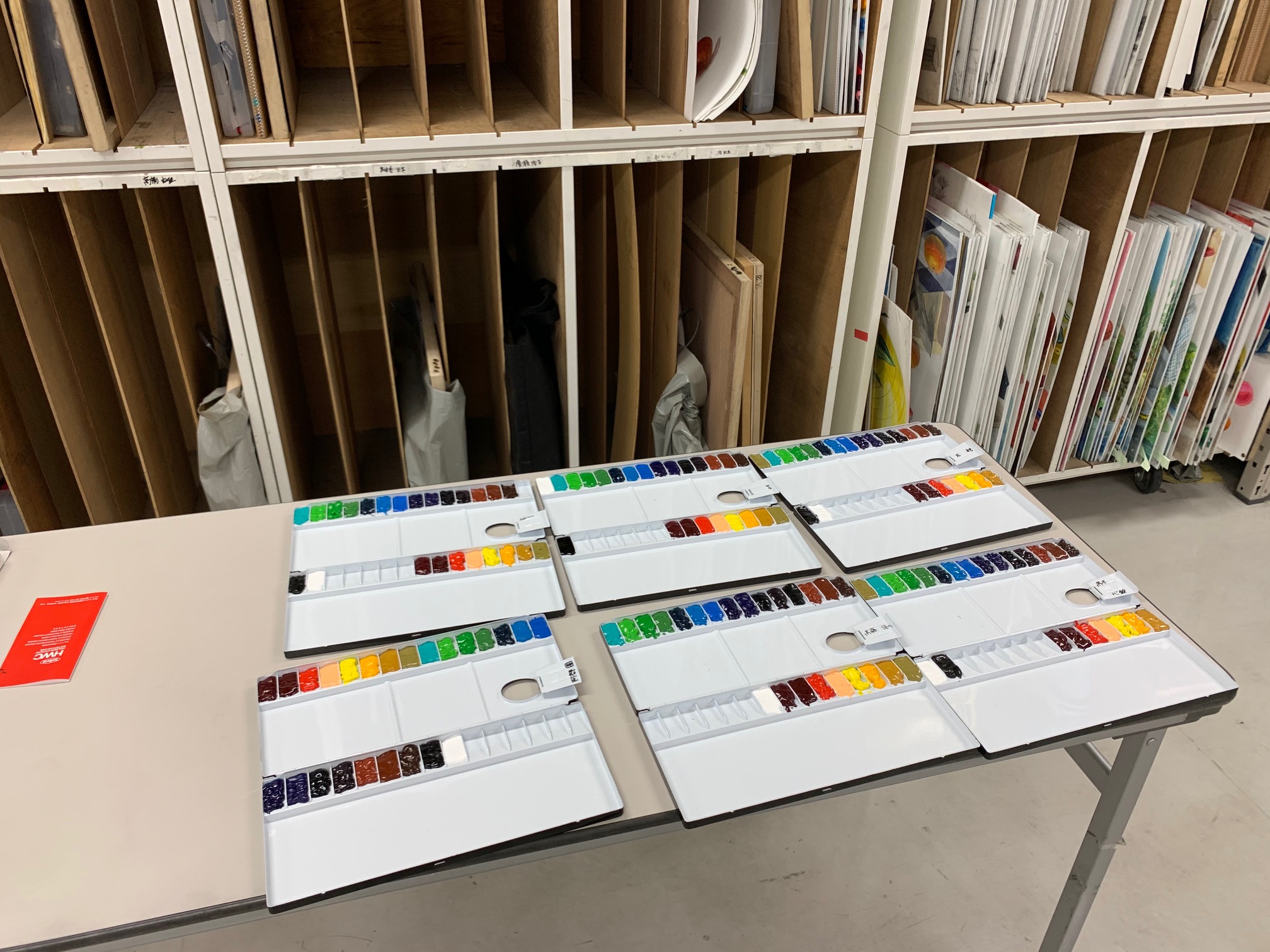

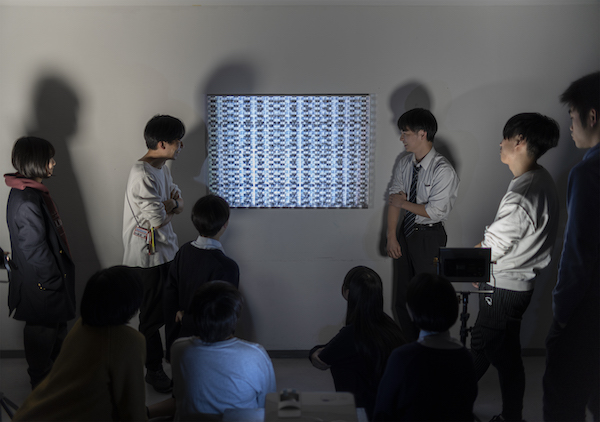

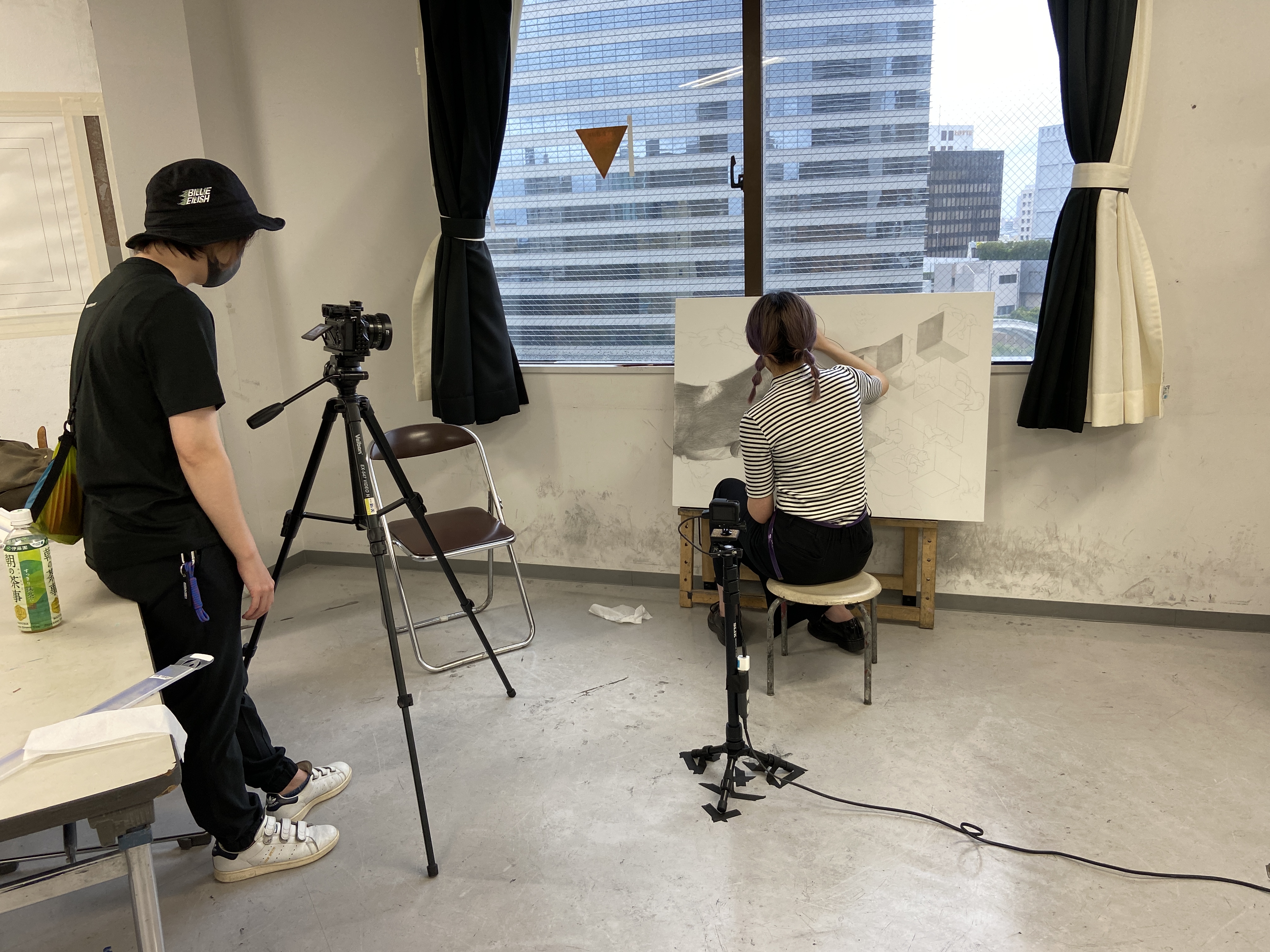

[映像制作実習での作品展示の様子]

森田:新美周辺のフィールドワークを元にした映像制作実習では、集合住宅をモチーフにしてプロジェクションマッピングのような投影を試みていましたね。とても印象的な作品でした。

【個人の経験から作品をつくる】

百瀬:では最後に、ちょっと抽象的な質問ですが、大作くんが映像科の受験対策をしていたときに大事にしていた考えって、何でしょうか?

大作:・・・(ちょっと考えて)・・・「個人の経験が作品を強くする」ということでしょうか。最初の面談で森田先生に「受験のために部活を早く引退した方がいいですか?」と質問したら「部活も経験として大切だからやり切った方がいいよ」って言われて。その時は「そういうものかな」としか思わなかったんですが、その後、感覚テストや小論文を制作していく中で、確かに自分自身のこれまでの経験が活かされていると感じることがありました。

森田:そんなこと言ったかな?・・・言いましたね(笑)。でも本当にそうです。美術や映像でなくとも何かに集中的に取り組んだ経験は、作品を、特に言葉の表現を強くすると思います。

とはいえ、部活と両立しながらしっかり対策を続けて、最終的に学科も含めて高得点で合格したのは、何より大作くんの力だと思います!

百瀬:そうですね。今回は聞けませんでしたが、学科対策についても本当に一生懸命取り組んでいました。大作くん、今日は本当にありがとうございました。

大作:ありがとうございました!

《2020.6 オンラインでのインタビュー/大作くん、ありがとうございました!》

/////////////////////////////////////

映像科授業について

映像科公式Twitter

映像科Instagram

6月から校舎での授業が再開してしばらく経ちました。

6月から校舎での授業が再開してしばらく経ちました。