こんにちは。彫刻科の小川原です。異常な暑さが続いていますがアトリエは猛暑に負けず活気に満ちています!

1学期は基礎力の拡充に専念しましたが、皆くらいついて取り組んでくれました。その甲斐あってかなりの実力がついてきたと思います。

しかし描く力、つくる力は確かなものであっても、「見る力」「判断力」については皆まだまだです。作品をどうしていくか全て自分で選んで実力を出し切れるようになればあとは青天井で上達することができます。

言われないと狂いに気付けなかったり、冷静に考えたら変なことをしてるってすぐに気づくようなことも、取り組んでいる本人は夢中なので俯瞰してそれらを意識することは難しいです。

しかし特に芸大受験においては大人数でトップ争いをすることになるので、たった1回の試験で確実に自分の最大レベルを出していかないといけません。そんな中で自分の実技に自信が持てなかったり、現状いいのか悪いのかさえ判断できずにただ手が動いているなんてことになったら駄作しか生み出せませんよね。

美術の基本は魅力的なものを追求すること。作者自身が「魅力的なもの」から意識が離れてしまえば当然作品は迷走してしまいます。

そういう意味でも予備校では技術を学ぶことも重要ですが、さらに大切なのはやはり「見る力」「判断力」について意識し、自分の作品観を養っていくことです。

まだまだ基礎力が全く足りていない状態であればそれどころではないかもしれませんが、4月から取り組んでいる人にそういう段階の人は今更いないと思います。今後さらに「作品」について考えていけると良いです!ぶれない軸を手に入れてください!

それでは直近の優秀作品を紹介します。

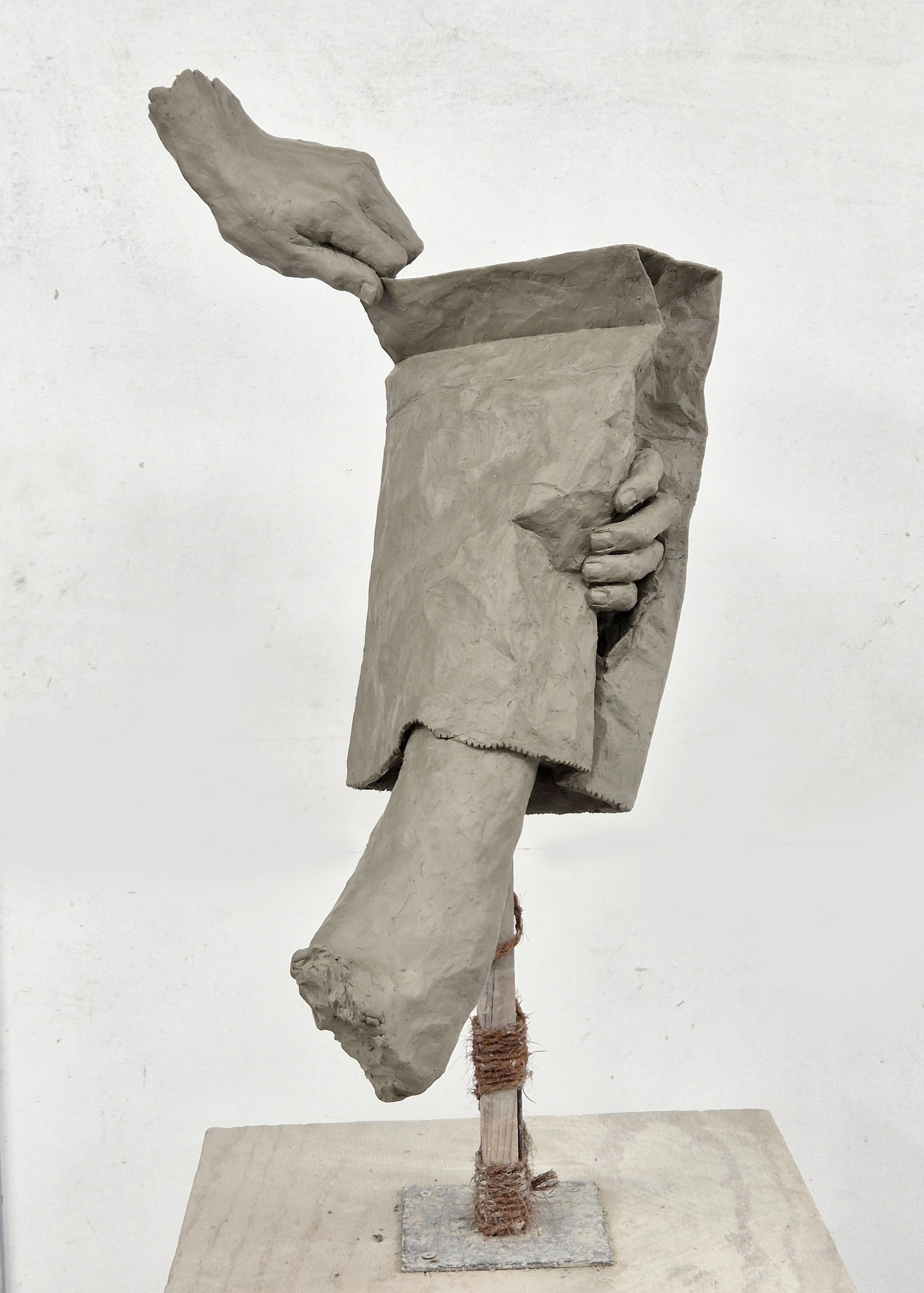

昼間部生の作品。

手と紙袋の構成塑造です。紙袋の性質を作品にうまく取り入れていきたいところです。

それぞれ質感表現にこだわれていて良いです。また手についても解剖的な見方で制作できる部分が増えてきました。

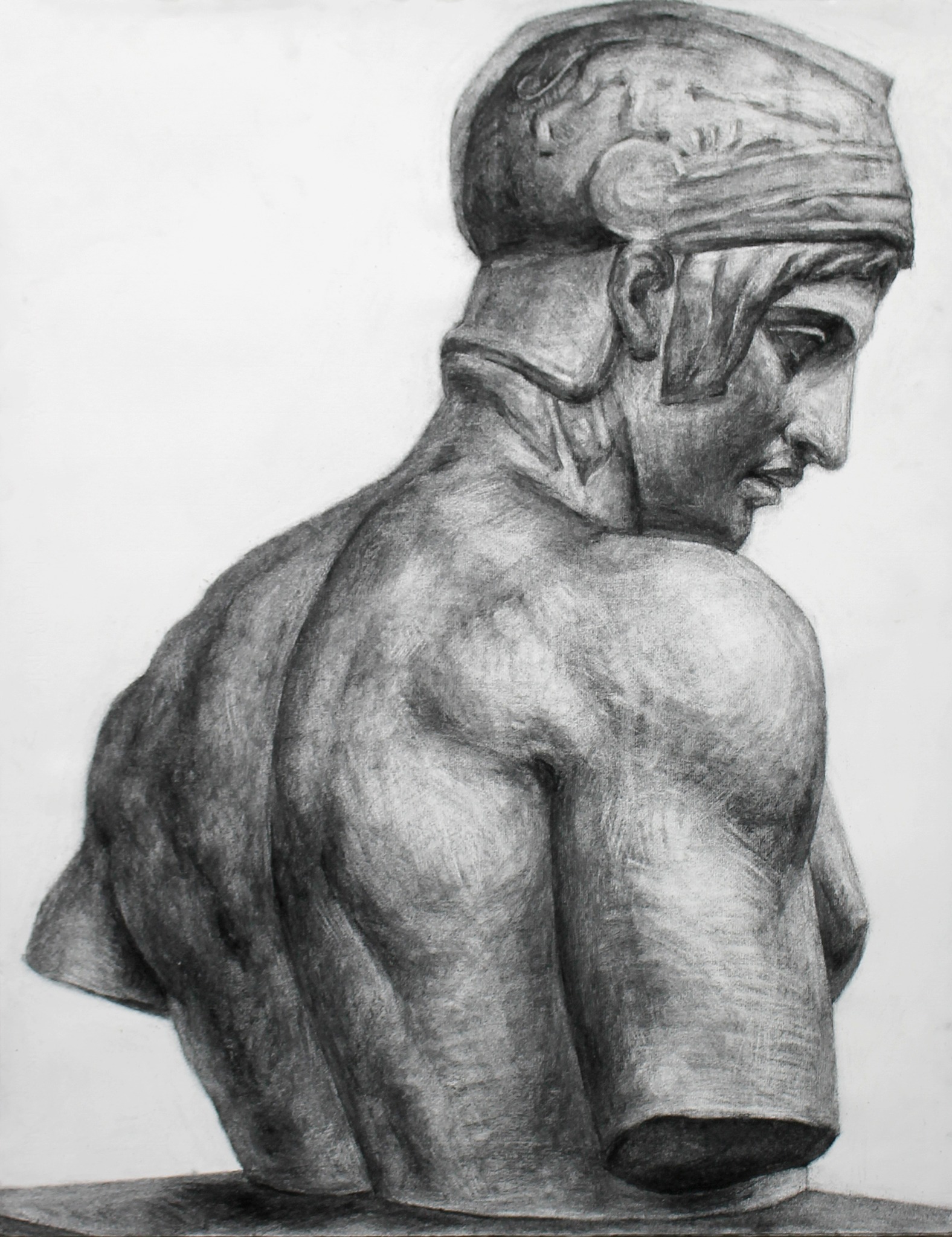

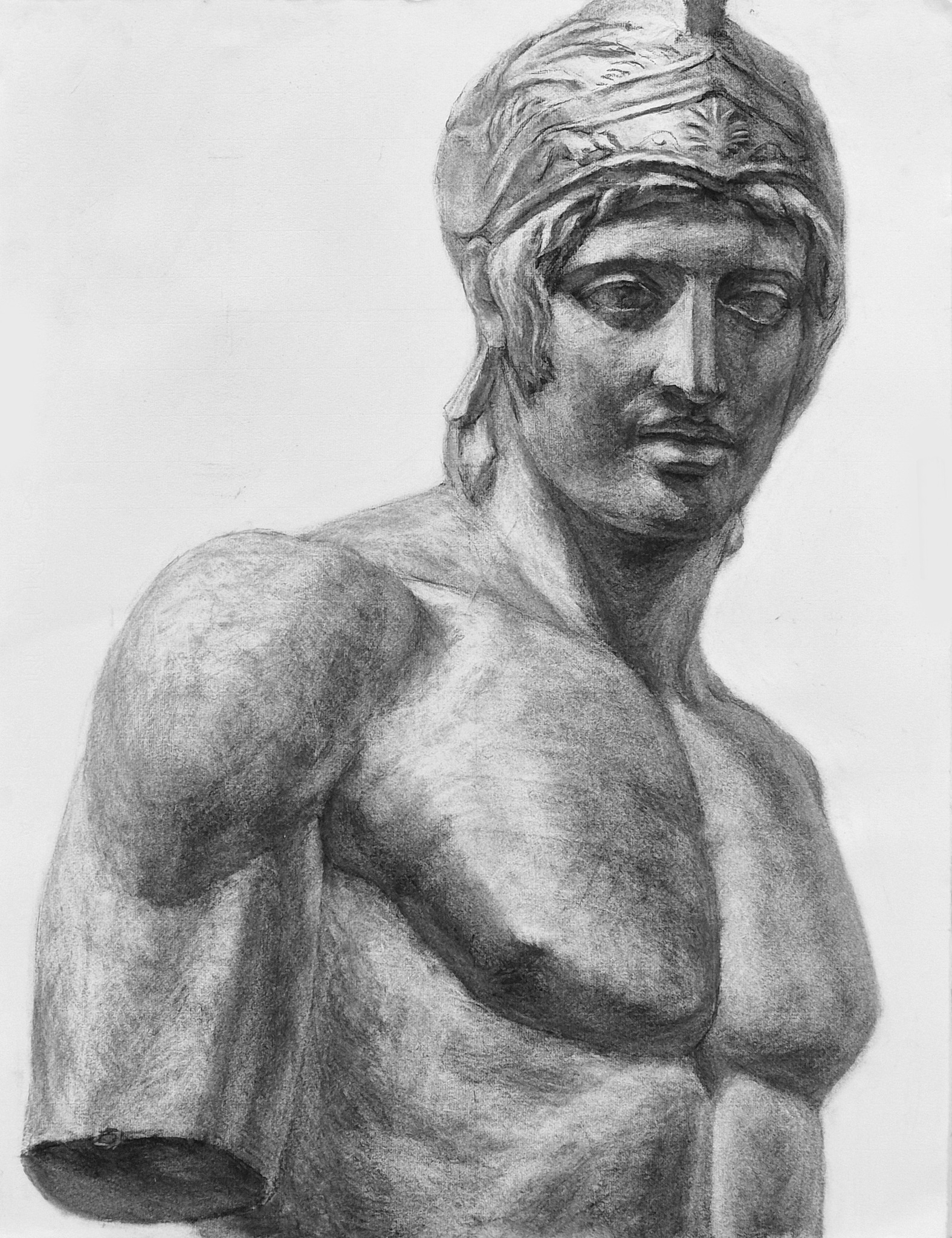

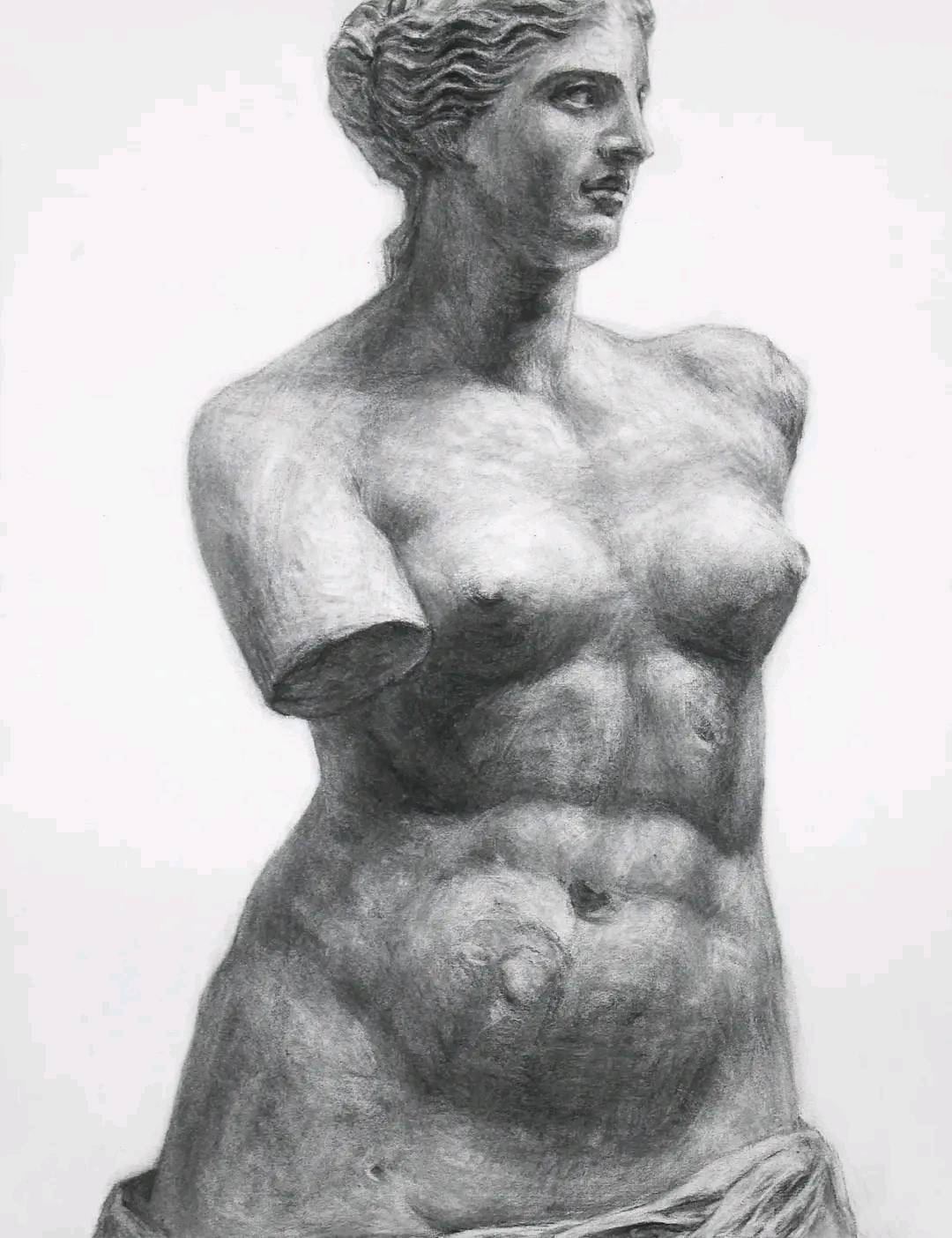

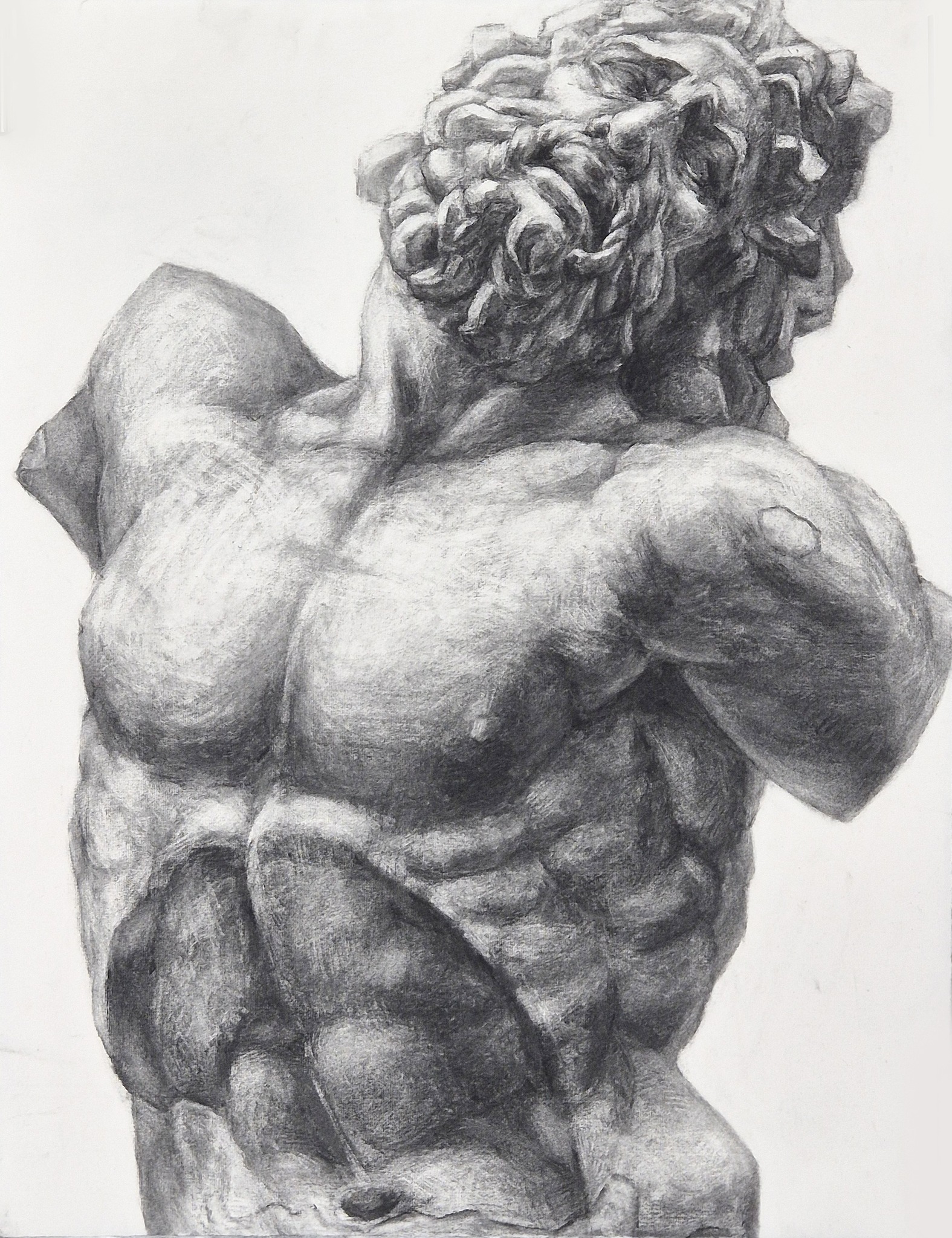

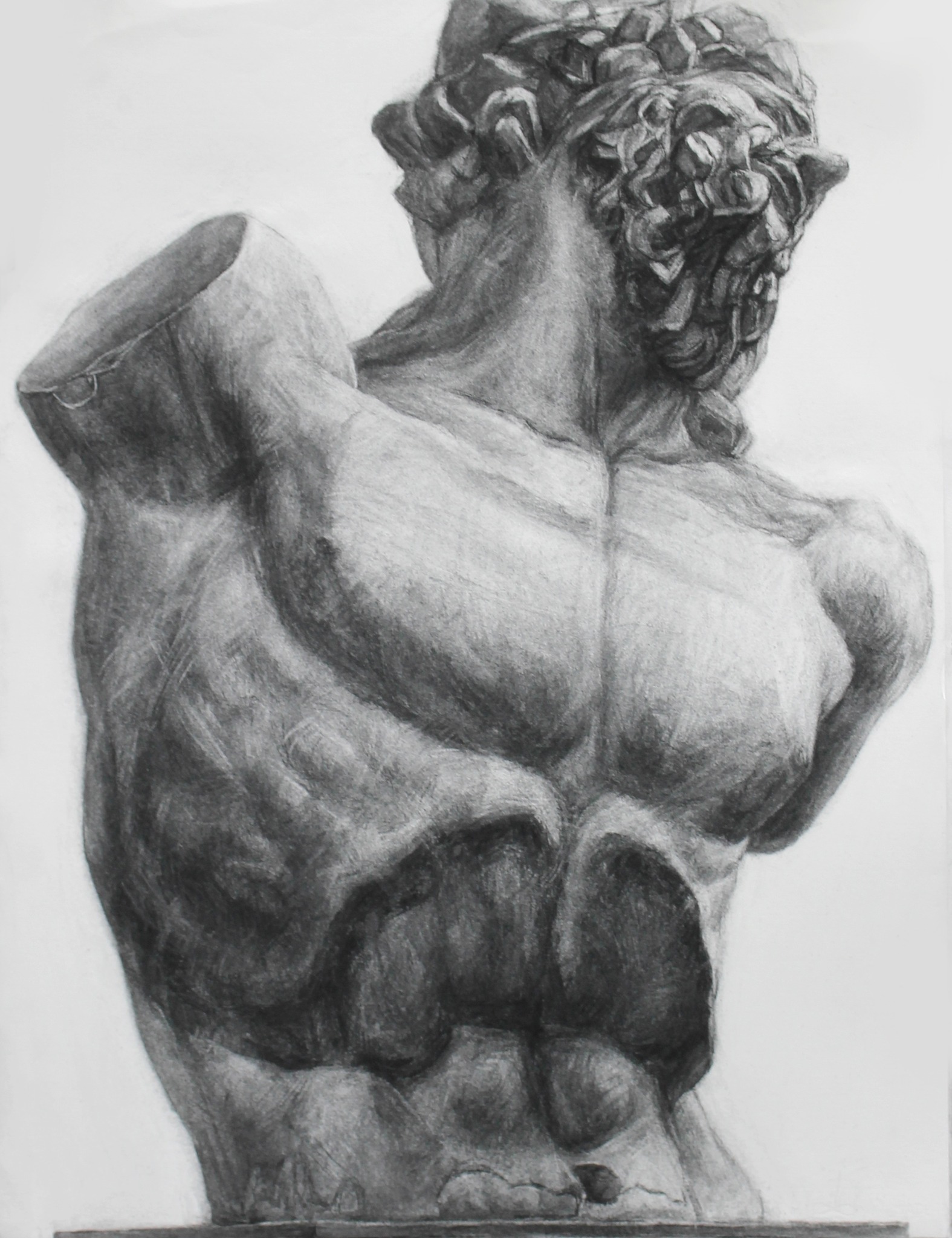

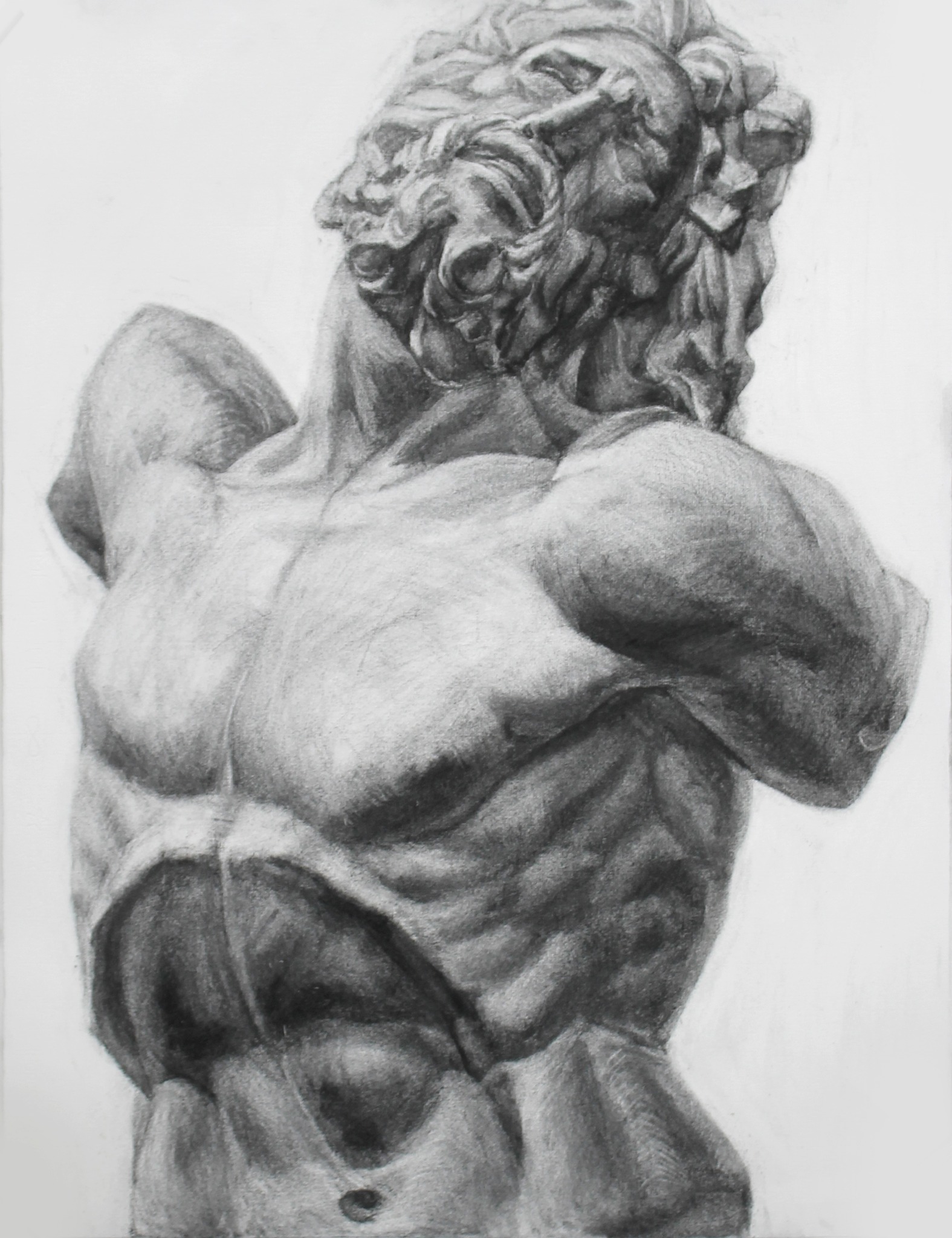

続いて昼間部生の自主特訓作品です。

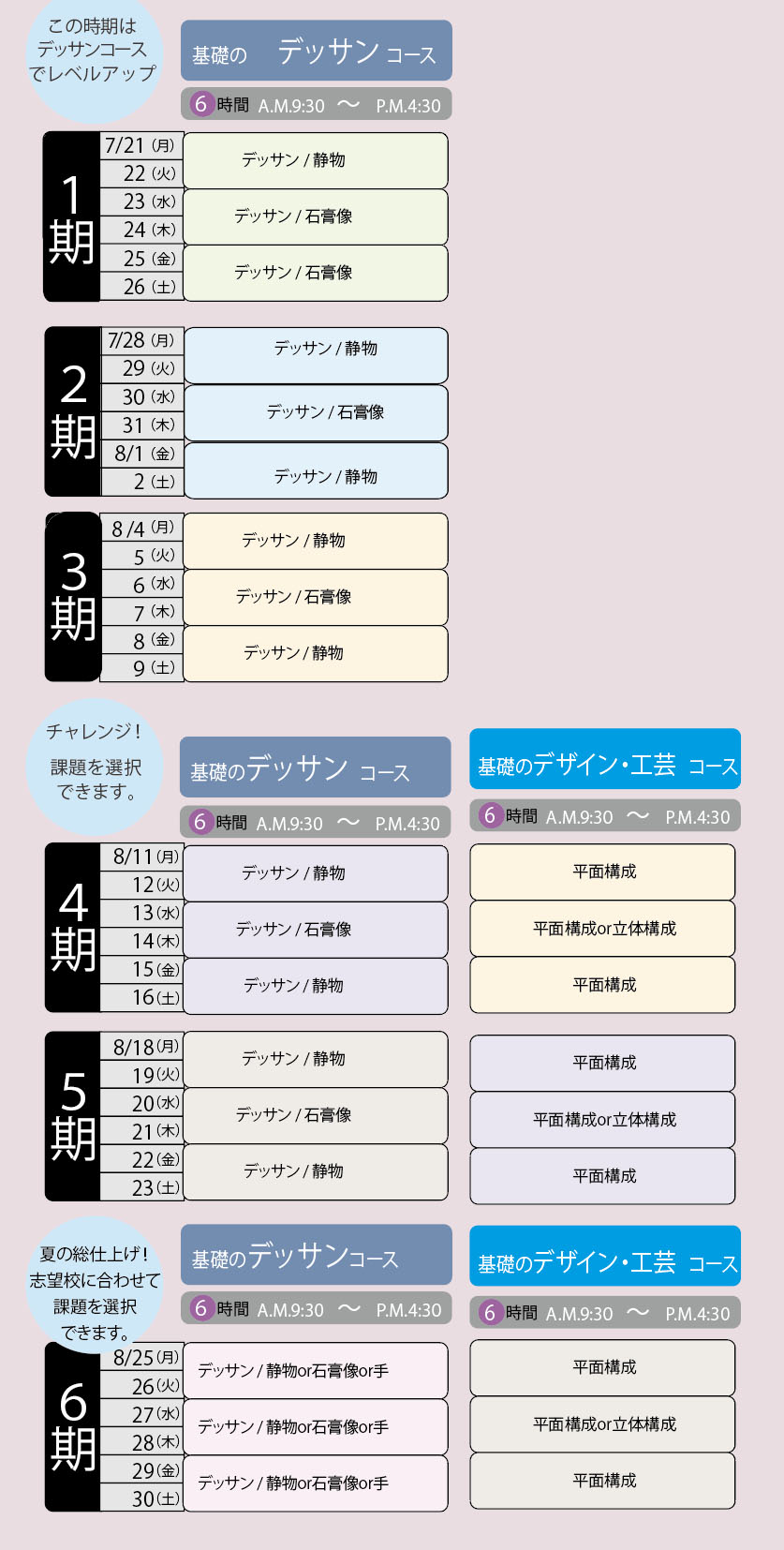

どちらの作品も堂々とした描きっぷりが魅力です。マルスの量感が魅力的に表現できたと思います。

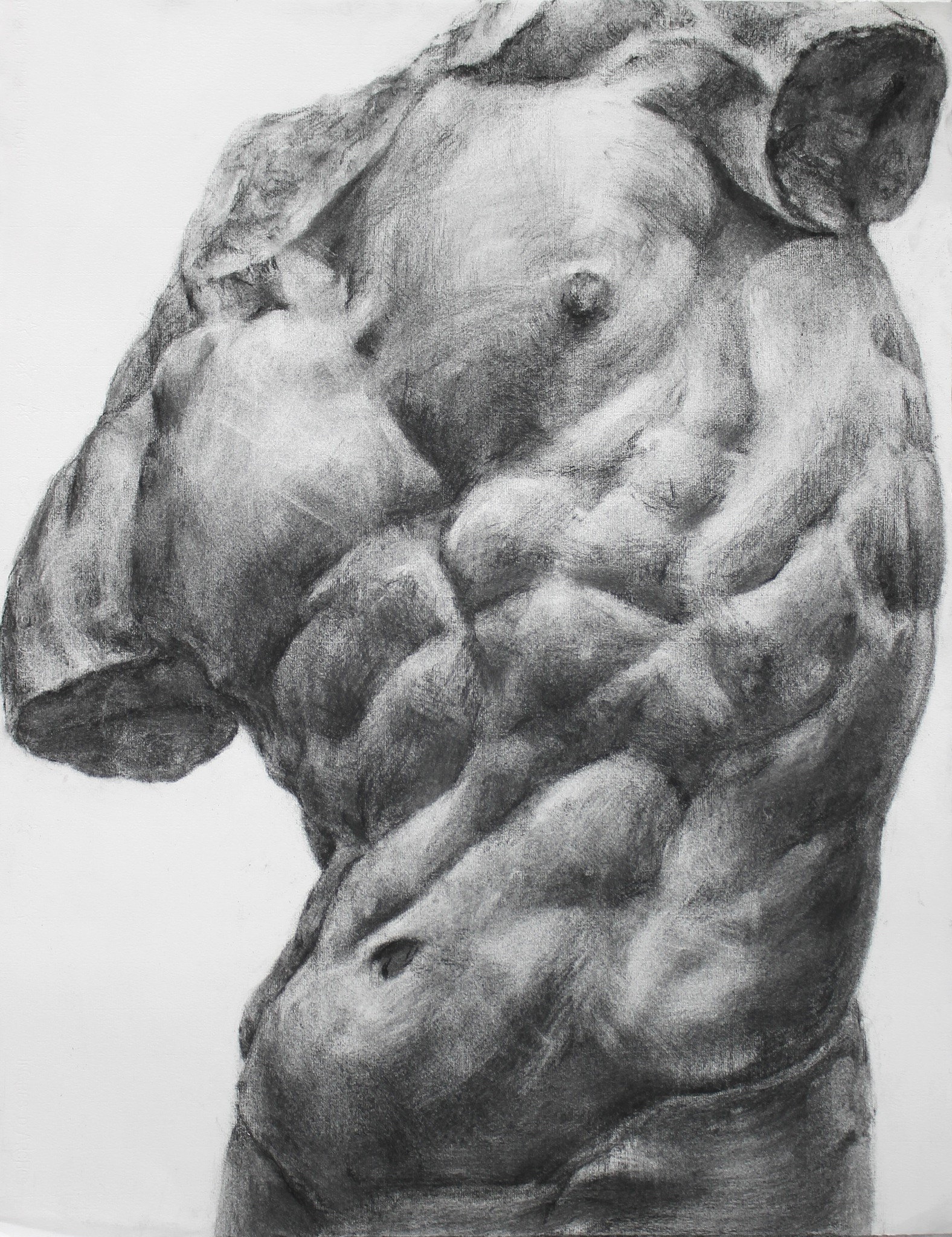

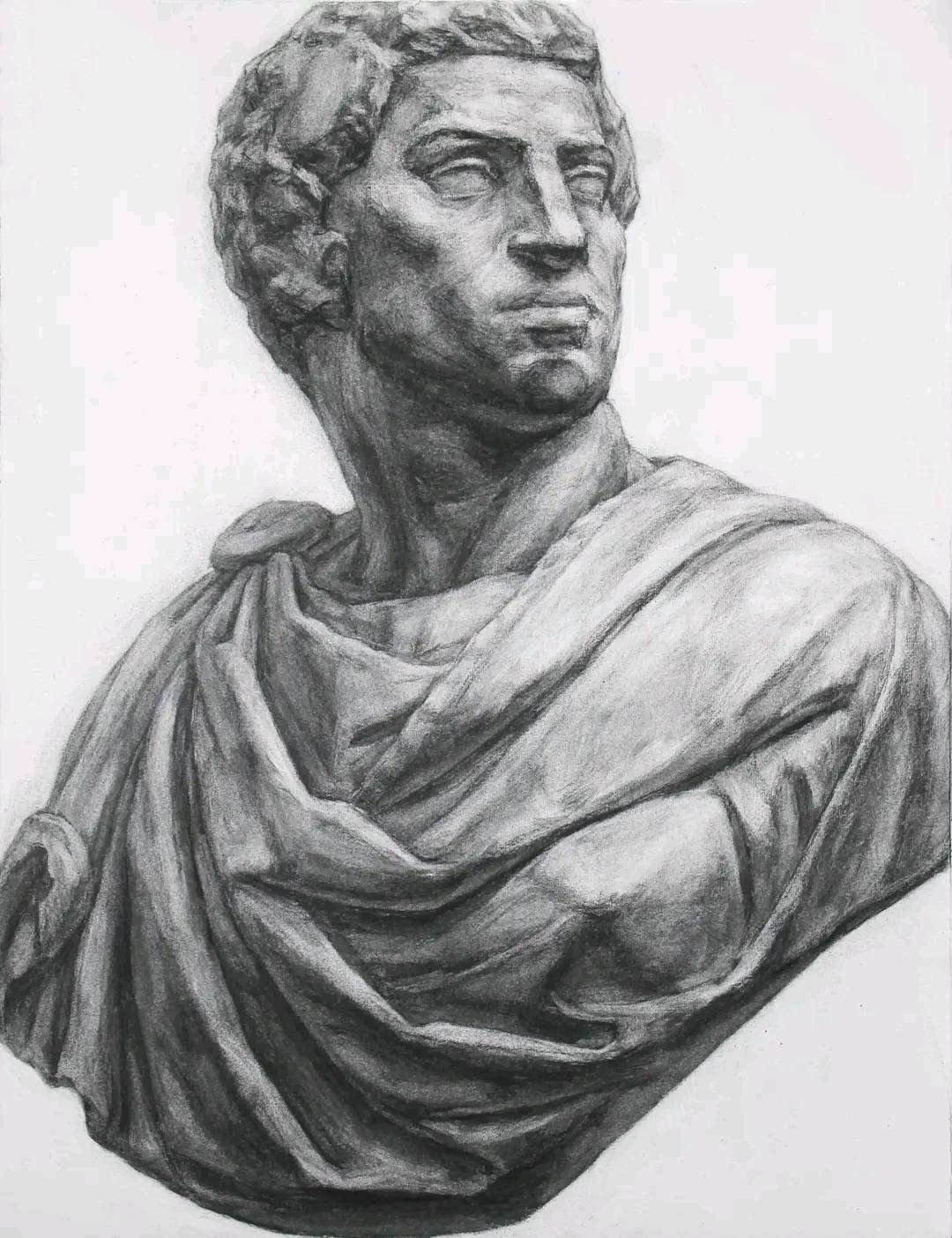

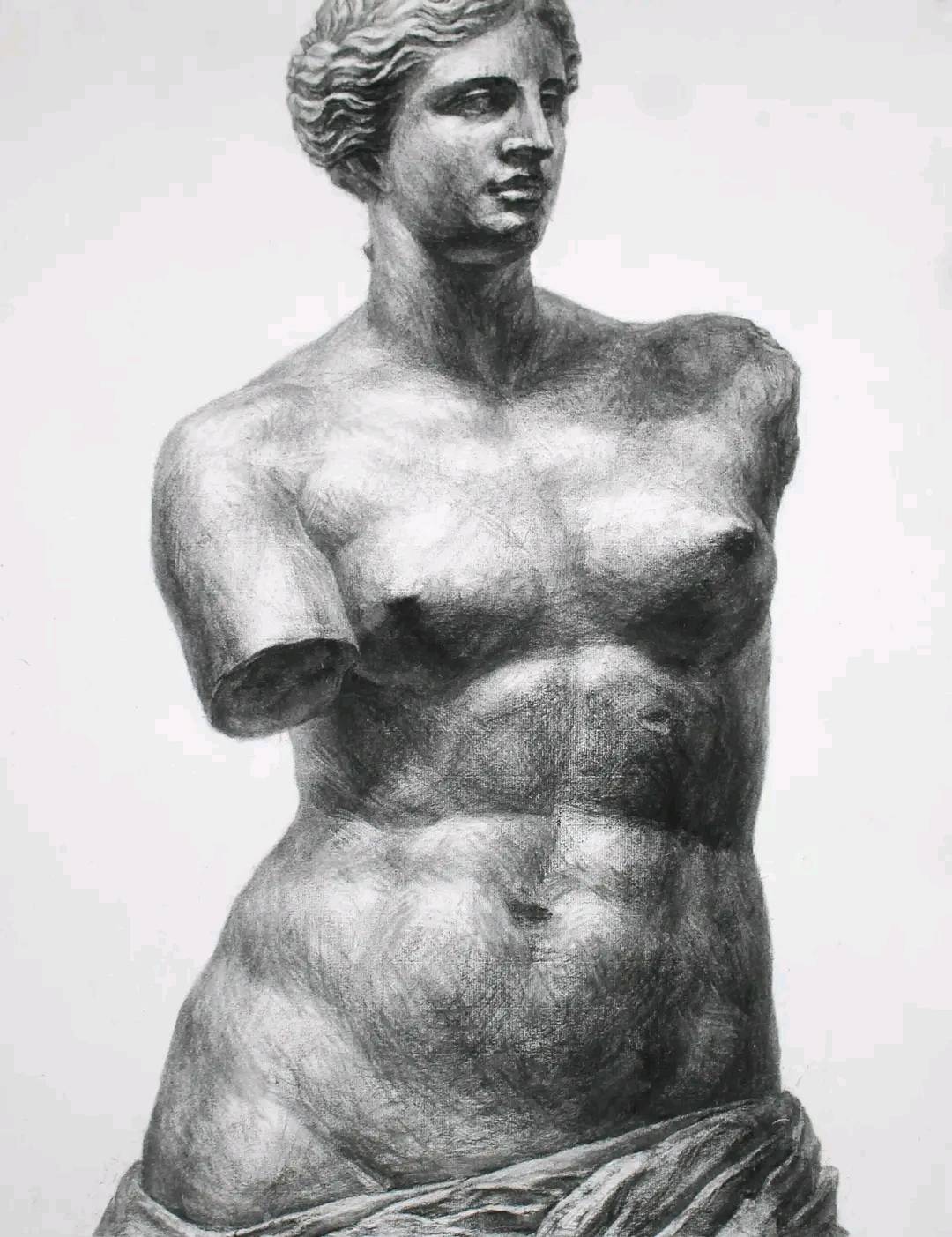

続いて彫刻科基礎コースの生徒作品です。

1学期でデッサン、塑造とも数点ずつ制作しましたが、成長スピードに驚かされます。冒頭に書いた「見る力」「判断力」についてはむしろ昼間部生を含めても上位につけるのではないかとさえ思います。モチーフの魅力を理解し、素直に反応したものを作品に反映できる力。素晴らしいです。

学生たちは今1学期末コンクールに取り組んでいるところです。集中的に鍛えてきた結果がどう出てくるか、楽しみです。今回の結果を夏期講習につなげていきましょう!

オンライン教育科では、油絵、日本画、彫刻、デザイン、私立美大デザイン、工芸、映像、先端芸術表現、建築、デッサンの10講座を開講していきます。

オンライン教育科では、油絵、日本画、彫刻、デザイン、私立美大デザイン、工芸、映像、先端芸術表現、建築、デッサンの10講座を開講していきます。

そして最後は基礎科生の手の塑造です。どちらもとても自然に手を捉えられていて、上手いと思いました!手は形が豊富で難しいですが、いつでもどこでも観察できる良いモチーフですよね。マッサージするように触って骨のつき方を観察したり、動きを見たり、どんどん新しい形を発見してください!

そして最後は基礎科生の手の塑造です。どちらもとても自然に手を捉えられていて、上手いと思いました!手は形が豊富で難しいですが、いつでもどこでも観察できる良いモチーフですよね。マッサージするように触って骨のつき方を観察したり、動きを見たり、どんどん新しい形を発見してください!