毎回この話ばかりを持ち出してしまって申し訳ないのですが、、、

つい先日(?)閉会したパリオリンピックのブレイキンという種目で

今回の日本選手団の騎手も務めた男子代表のBboy shigekix (半井 重幸)さん。

有名な大会でも優勝してたりして、メディアでは”ほぼ金”などと言われていました。

(ほぼ金って何だよって感じだし、こういう持ち上げ方ほんと良くないと個人的には思いますが、、、)

しかし試合結果は4位、メダルにも届かないという結果でした。

内容自体はいつものshigekixのムーブ、むしろいつもよりキレッキレの難易度の高い技を

ほぼミスなく連発し、相手を圧倒していました。

それに対して、「なぜあれでメダルを取れないのか?」「なぜ相手よりすごい技をやったのに、

負けるのか?」というネットの声が上がっていました。

ブレイクダンスというのは一般的なイメージとして、ヘッドスピンやウインドミルという

大技(パワームーブ)をメインとしたダンスのように見えるのですが、

実はそれだけではなく、立った状態としゃがんだ状態の(トップロックやフットワーク)ダンスを含めた全体の構成や表現力、

オリジナリティの部分がかなり大事になってきます。

難易度の高い技というのは、体力がありマッチョな人だけが行えたり向き不向きがあったりします。

それだけが良しとされてしまうと、体操と変わらなくなってしまいます。

大技ができない人にとっても、オリジナリティで戦うことができるのがブレイクダンスなのです。

根元には、ダンスというのは正解がなく、無限の表現方法があるということなんじゃないかなと思います。

得点に繋がる答えが一つではなく、さまざまな戦い方があり、逆に言えば自分の戦い方を

自分で見つけなくてはいけない。

女子代表で金メダルを取ったBgirl AMIさんが取材で試合前にこのように語っていました。

「ブレイキンは自分にとっては表現。つまりアート。それが五輪種目になって勝負ごとになるとブレイキンの良さが潰されるのではと当初危惧した」

女子のブレイキンは、体力的にパワームーブを連発するのが難しいため

(とはいえこの10年で男子顔負けのレベルに来ていますが、、、)

そのオリジナリティの部分がより際立ちます。

試合を見ていても、ダンスを楽しんでる!という感じがして、

とても楽しいです。どの選手のムーブも個性があって、ほんとに素敵です。

今回のshigekix選手のムーブというのは、技のレベルとしては素晴らしい、

しかし、相手がもっとオリジナリティがあって、そのBboyらしさが出たムーブだった、

というのが結果なんじゃないかなと思います。

このオリンピックの結果を含めて、

あぁ、まさに美術にも繋がるところがあるなあ、

(全然小さい世界の話にはなってしまいますが)芸大の油画の試験でも

同じようなことが言えるのではないかな、と思ったりもしました。

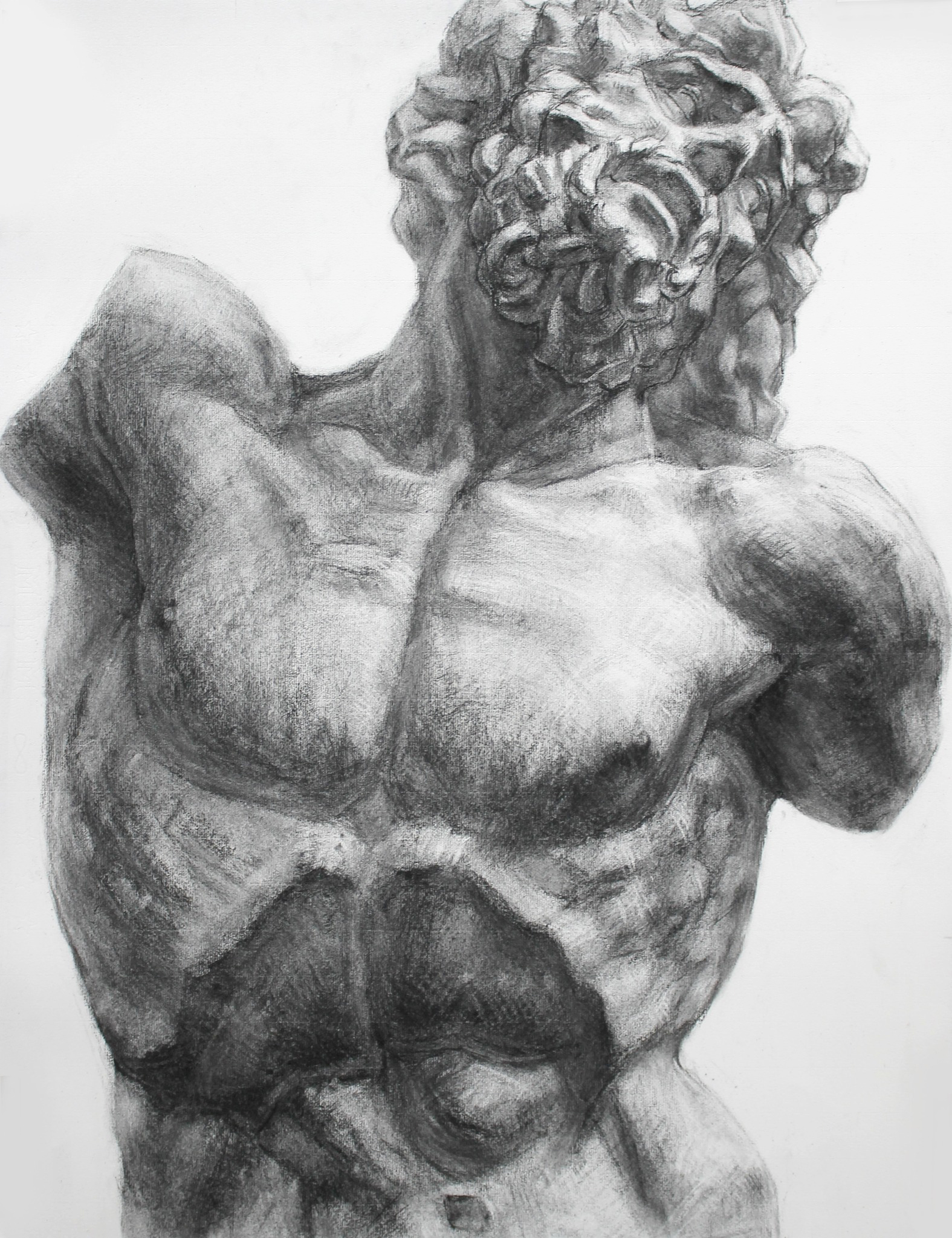

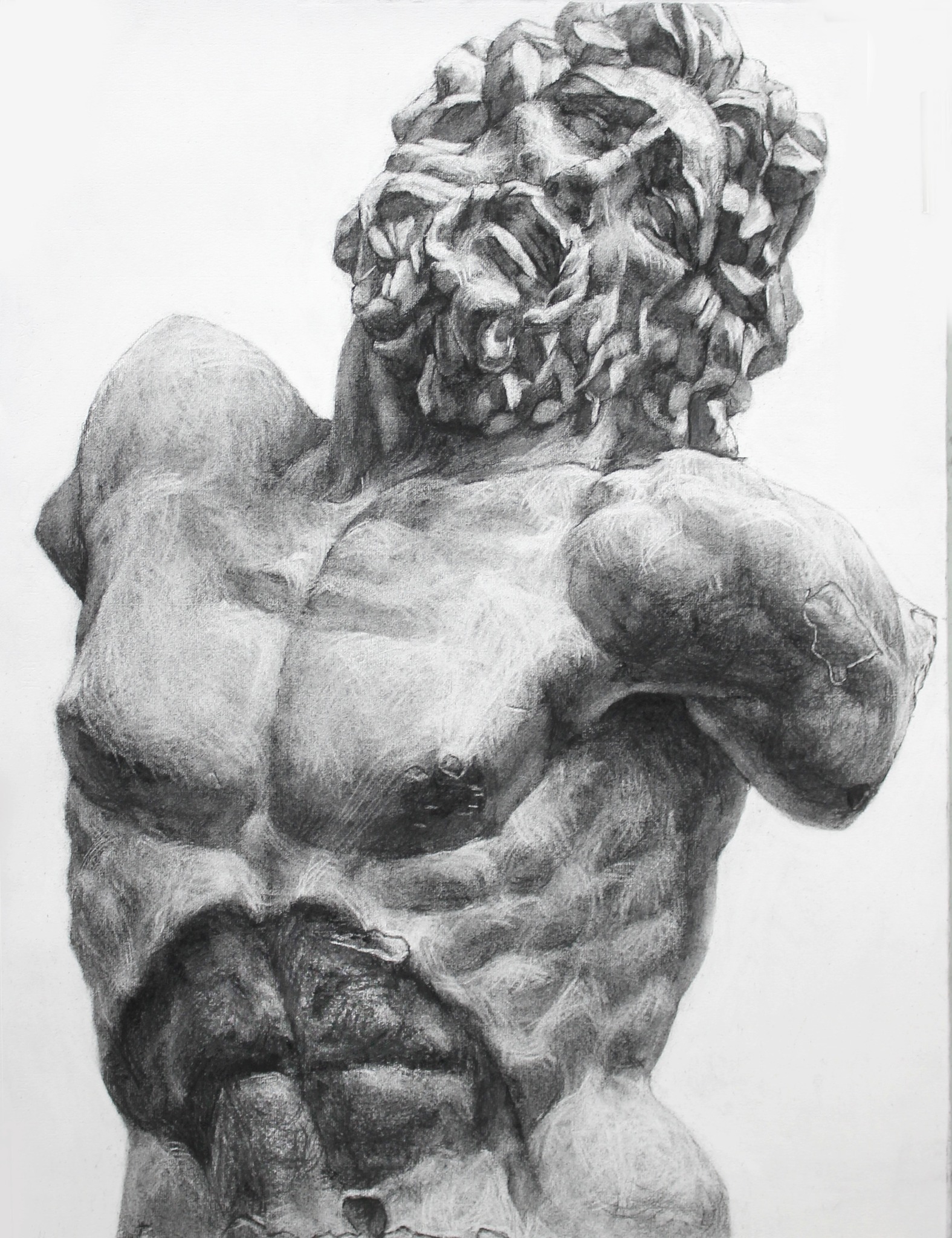

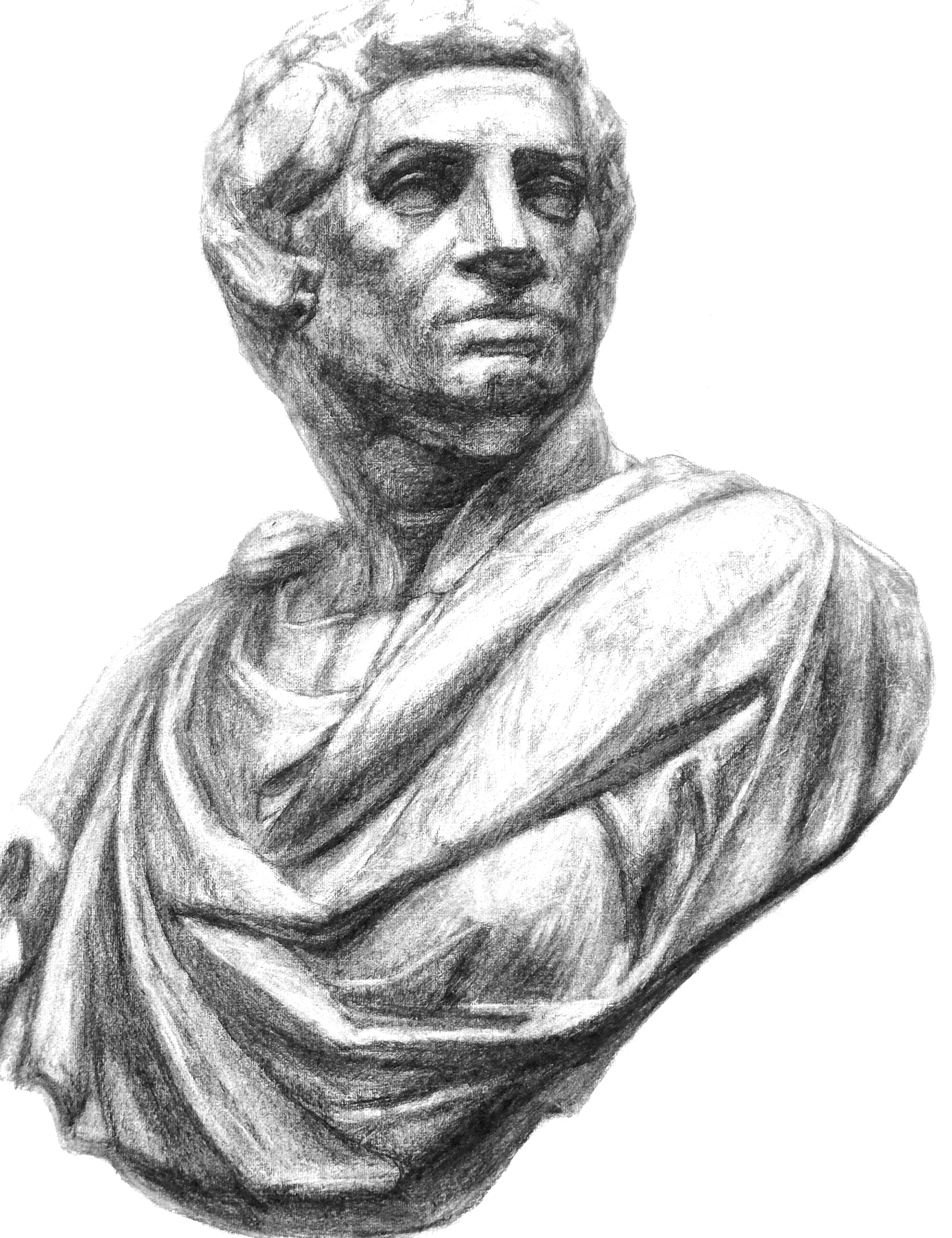

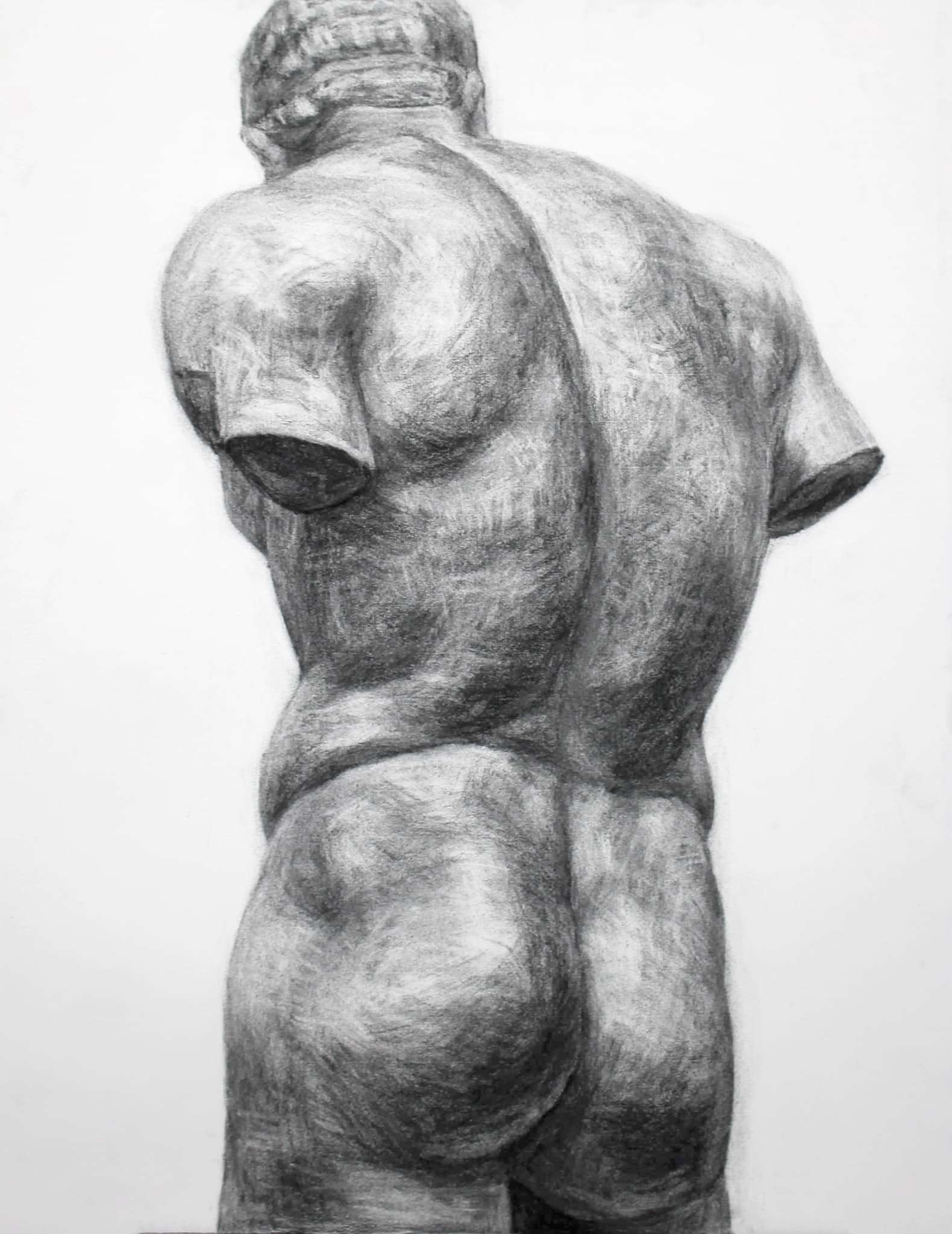

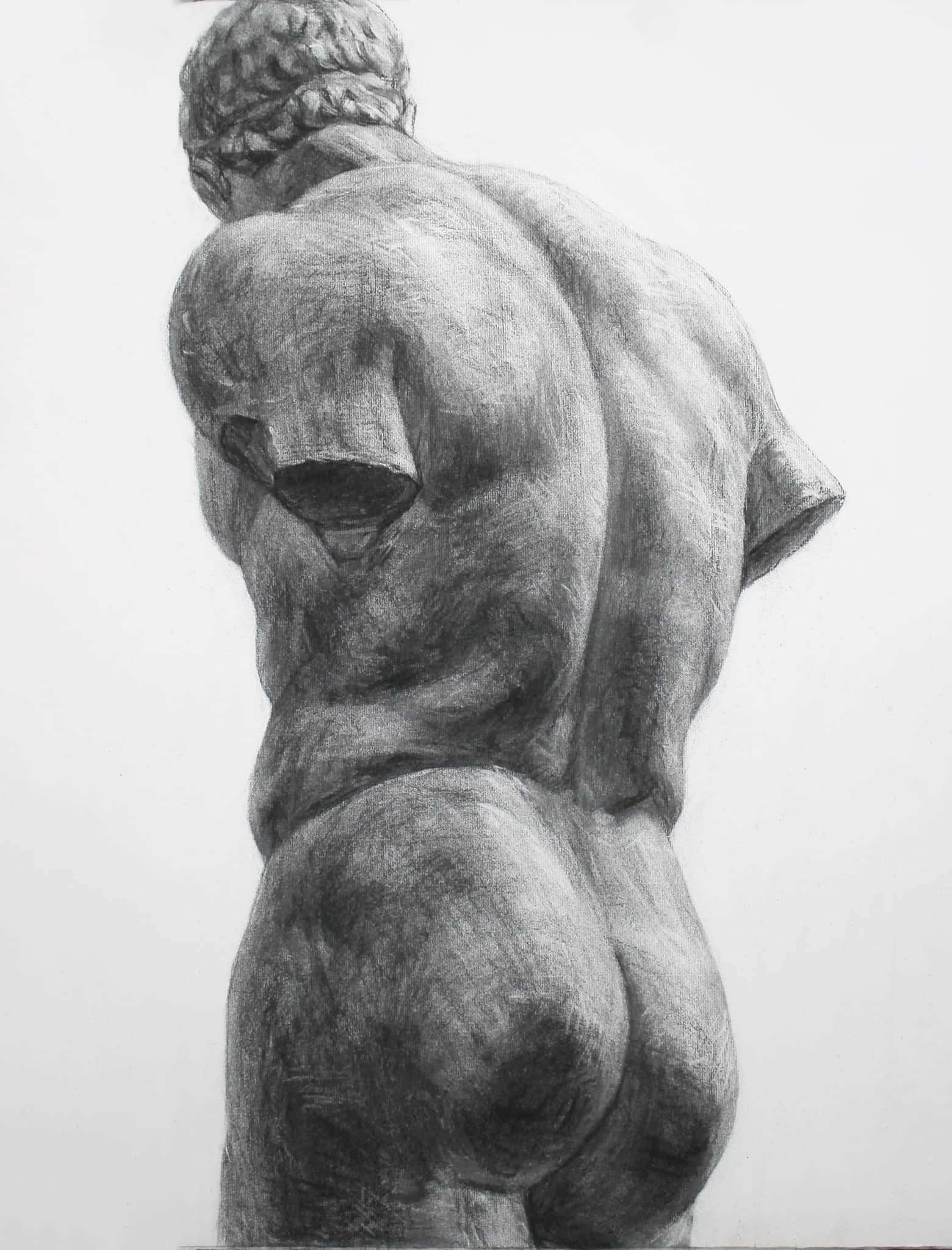

技術としてわかりやすく言えば、見たまま写真そっくりに描くことだけが高得点ではない。

(写実も突き詰めていくとさまざまな表現方法があります、素晴らしい絵がたくさんあります。)

その人の視点や考えから生まれたその人らしさを突き詰めていった先のオリジナル。

当然、それには高いレベルの基礎力は必要で、その上で、その人らしさが求められてくる。

きっと自分と向き合う時間も、いろんなインプットもたくさん必要になってきます。

自分らしい表現、自分らしさというものにオリンピック選手になっても悩み続ける。

Shigekix選手はオリンピック前からオリジナリティに関して指摘されていたらしいです。

でも、スタイルとして技巧的な部分を誰よりも研いでいくことに自分らしさ、

を現時点で見出そうとしたんじゃないかなと思います。

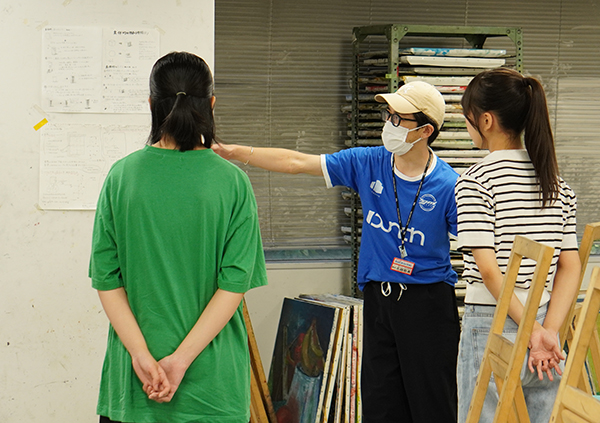

美術という表現の世界の入り口あたりに基礎科はあるわけですが、

夏期講習真っ只中の基礎科でも、すでにそういった悩みは生まれてきます。

基礎力をつけながらも、自分らしさって何だろうか?

自分がやりたいこと、自分がやりたい表現って何だろうか?と

悩んでる時点で、もうアートの世界にズッポリと足を踏み入れているんだと思います。

そしてその悩みというのは、きっとこの先一生付き合っていくものになるのだと思います。

当然答えは出ないですが、現時点でのヒントになるようなものや、

ヒントの見つけ方などを見つける手助けというものを、

自分達の経験を通して、生徒さんに提案していくというのが、

私たちにできることなんじゃないかな、と思っています。

当然私たちも、いまだに毎日悩んでいるわけなので、、、。

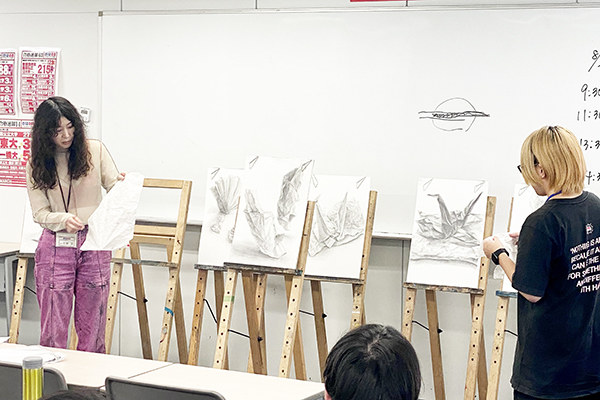

そんな夏期講習も、明日からついに最終タームに突入です。

残り1タームもいっぱい悩んで、いっぱいもがいて欲しいなと思っています。