こんにちは、油絵科です。

今年はコロナで4月5月がオンラインになり、通学は6月からでした。

色々なことに注意をしながら授業を行い、6月が終わり7月に入りあれよあれよという間に夏期講習。

昨日からついに8月突入です。

例年と違うリズムに『もう8月なのか!!』と少しびっくりしてしまいます。

つい先日私立美大の推薦の募集要項が出ましたね。

推薦は受験時期が早いので、前例のない今の状況に少し焦っている声もちらほら聞こえます。

8月末にはまた推薦のイベントがあります。大学でもオンライン相談会を頻繁に行っています。

こんな時こそ焦ってもしょうがない、

一つ一つ進んでいけばしっかりと間に合いますので焦らず頑張っていきましょう!

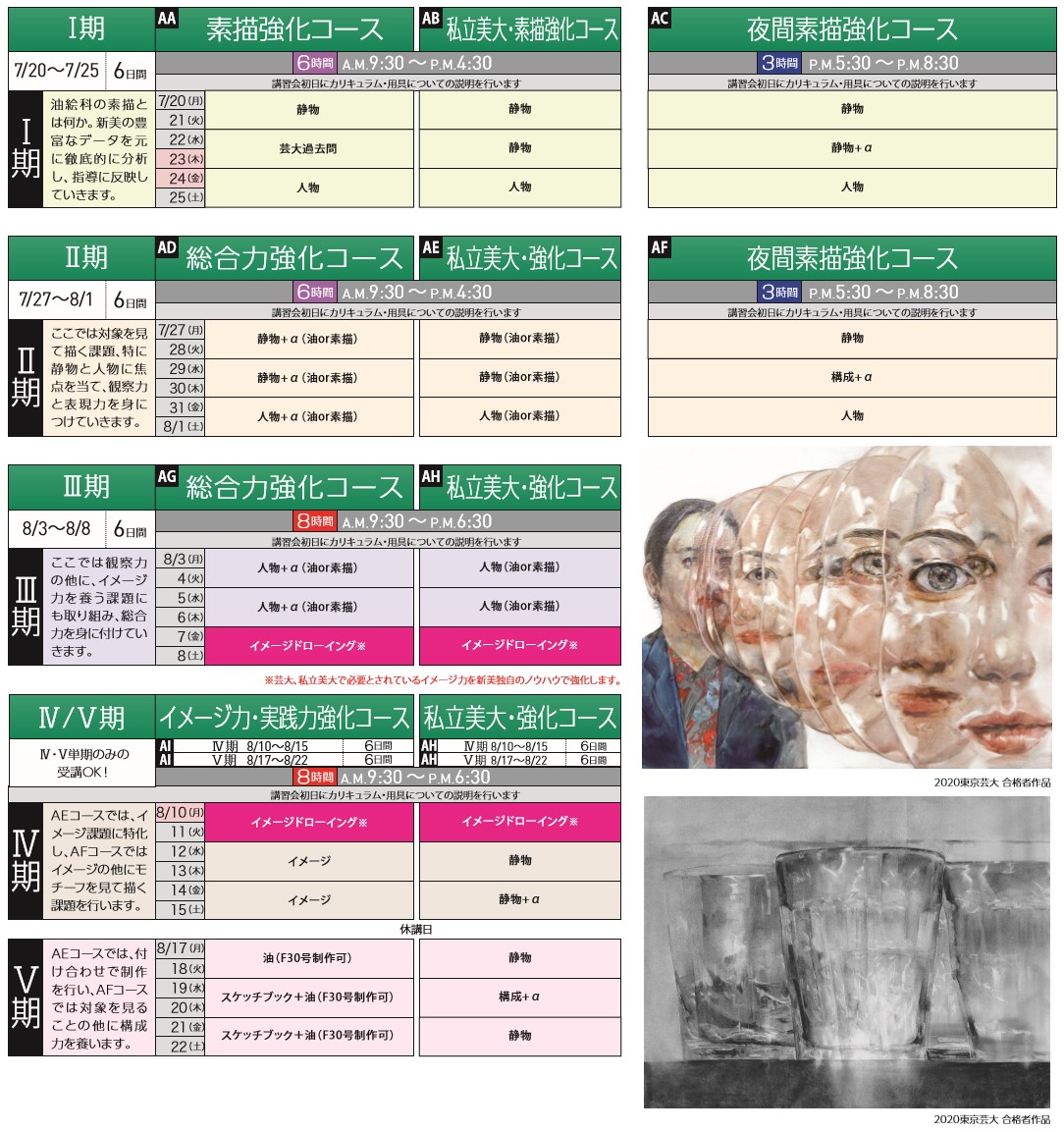

夏期講習も、高校の授業が長引き夏休みが短くなってしまったので

例年にはない夏期講習夜間クラス、オンライン夏期講習なども併設して今の最大限で勉強していっています。

オンラインコースの学生もまだまだ募集していますので、気になる人はHPをチェックしてみて下さいね。

https://www.art-shinbi.com/season/summer/subject/aburae/index.htm

デッサン祭りも8月13日まで行われております!

海老澤先生の絵を見たくても見せてもらえなかった人たち!これはチャンスですよ!!(笑)

気軽に、とはなかなか言えない状況ではありますが、新美も最大限消毒など注意しながらイベント、授業を行っていますので、ぜひ足を運んでみください^^

午前は芸大、

午前は芸大、

参加した人たちは普段の授業では得られない情報や体験が得られたと思います!!

参加した人たちは普段の授業では得られない情報や体験が得られたと思います!!

ピーター・ドイグとは1959年、英スコットランド生まれ。カリブ海のトリニダード・トバゴとカナダで育ち、ロンドンで美術を学び、2002年からはロンドンに加え、トリニダード・トバゴの首都、ポート・オブ・スペインにもアトリエを構えています。

ピーター・ドイグとは1959年、英スコットランド生まれ。カリブ海のトリニダード・トバゴとカナダで育ち、ロンドンで美術を学び、2002年からはロンドンに加え、トリニダード・トバゴの首都、ポート・オブ・スペインにもアトリエを構えています。