こんにちは!彫刻科の小川原です。彫刻科も遅ればせながらtwitterを始めました!アカウントは@shinbichoukokuです!

ブログでは学生の優秀作品を紹介していますが、twitterではデモストや解説を中心に発信していこうと思っています。フォローよろしくお願いします!

カテゴリー別アーカイブ: 新宿校

理解を深める秋になれば。

デザイン工芸科夜間部です。

秋の季節感というのが、少なくなって来たような気がします。

秋恒例の、公開コンクールがありました。まずは、武蔵野美術大学です。2日間かけて学科、平面、デッサンと本番さながらです。

夜間部的には、ちょっとデッサンが今一歩良くなかったかな…。なんとか、しなくてはということで…。色々とお試し課題や企画をやっています。どうやって理解させるのか、腕を上げさせるのか、あの手この手で考えます。

デッサンの強化を重点を置いて、カリキュラムを修正です。

コンクール前の課題でしたが、静物を白くしてみました。

その後、固有色のある静物を描きました。

光と影を理解すると、空間意識も上がります。その為の白い静物でした。一斉にやりたくて、大変なモチーフ用意をお願いしてしまいました。準備してくれた方々に感謝です。

その流れから、次の企画は見るだけの日を作りました。

生徒に囲まれながら、講師数名にデモンストレーションをやってもらいました。見るだけの日です。じっくり見ることが出来て、かなり参考になったと思います。今後の成長を期待したいです。

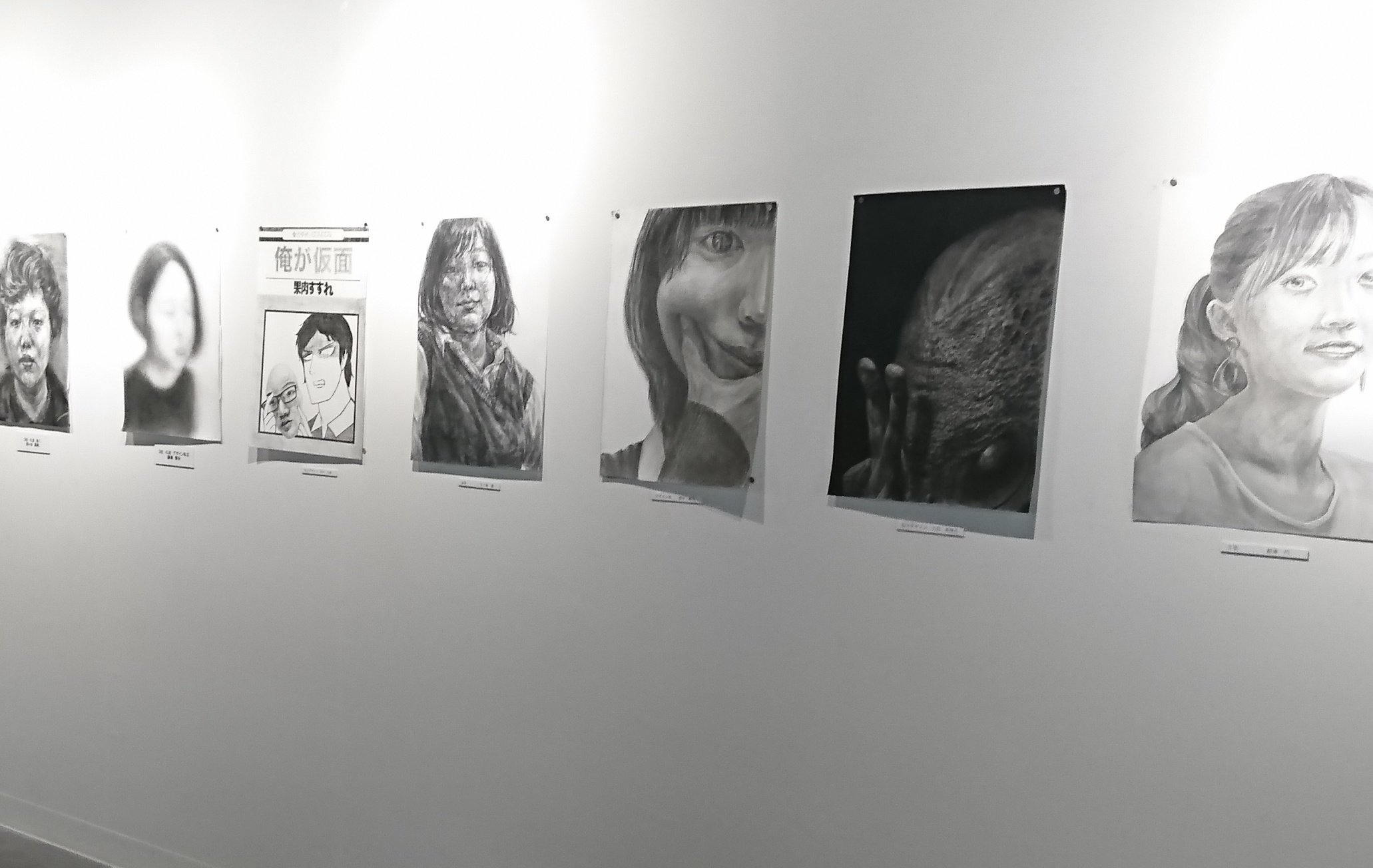

そして、自画像コンクールの表彰式ありました。

主任賞があるとのことで、この真ん中の作品にしました。目立つ感じてはありませんが、素直な感じで良く描けています。現役生らしい作品です。描きこみ次第では上位に食い込めたかな。うーん、おしいです。

2018全科合同コンクール

こにちは、全科総合部です。

只今、ご存知のように新美のギャラリーでは「全科合同コンクール」展示が行われています。

「わたし自身」を描きなさい、という課題で、新宿美術学院の学生たちが熱意を込めて描かれました。

今回は、その頂点を展示しております。

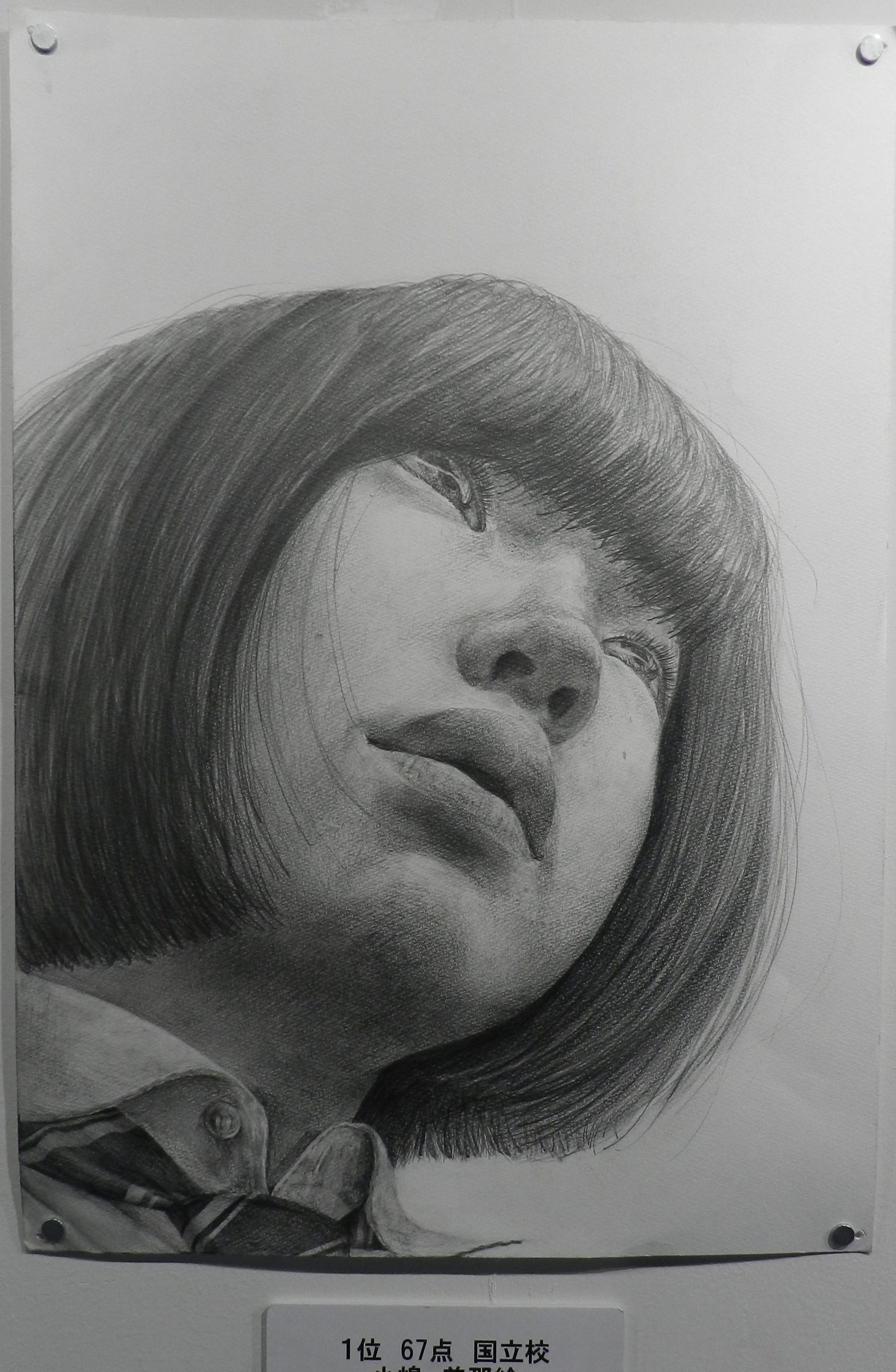

栄えある第一位は!!

おめでとうございます!!

素晴らしいデッサンですね。さわやかな光や空気を私は感じます!

同時に、工芸科主任高澤賞も受賞しています。

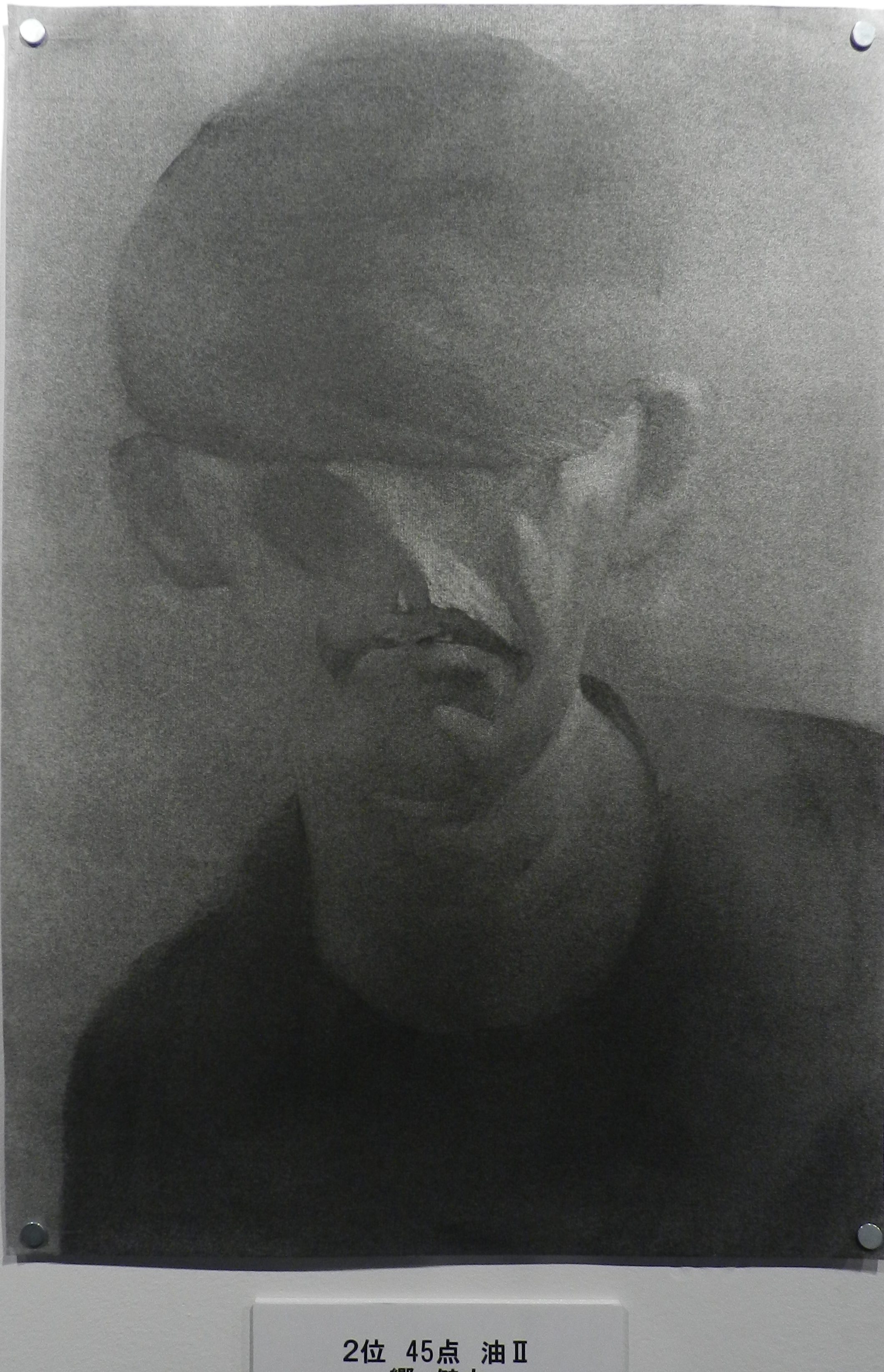

続いて第二位は!!

おめでとうございます!

画像がだいぶ明るくなってしまいました。(作者の方に申し訳ありません)

本物は、もっと良いです。現場に観に来れば一目瞭然!!

3位以降も、後日発表していければと思います。

1位、2位とも違う良さがあるデッサンです。楽しみにしてください!

展示は、予定より延長して今週末まで行っています。

まだ観られていない方は、ぜひこの機会に学生たちの成果を観に来ていただけると喜びます!!

ナイフの魅力

こんにちは。油絵科の関口です。

油絵科の皆さんなら「ナイフ」と言えば刃物ではなく、真っ先に思いつくのはペインティングナイフになるかと思います。きっと一度くらいは使った事はありますよね?え…?全部筆で描いていて、一度も使っと事がない?それはそれで珍しいタイプかもしれませんが、実は正統派です。というのも、油絵でペインティングナイフが一般的に使われる様になったのは、近代に入ってからです。古典絵画の大半は筆のみで描かれています。

しかし、ナイフは筆では得られないタッチと、極端な厚塗りも可能で、下の絵具が乾く前にドンドン重ねられるのも魅力です。

今日は描画材としてのペインティングナイフに焦点を当てて行きたいと思います。

ルネサンス初期に発明された油絵具ですが、当時の描画材は専ら筆になります。油絵が発明される前からあったテンペラやフレスコも筆でのみ描かれており、新しく開発された油絵具も筆で描くという行為が踏襲されました。

では、ペインティングナイフを最初に使った画家は誰でしょう?

僕は恐らくレンブラントではないか?と思っています。この「ユダヤの花嫁」という作品では、身篭った妻のお腹に手を当てる夫の腕、洋服部分にヘラの様なもので絵具が乗せているのが分かります。この時代に金属製のペインティングナイフというものは無かった筈なので、何を使ったか?までは分かりません。

同時代の巨匠であるルーベンスやベラスケスは、ナイフを使って描いた絵は一枚も残していません。レンブラントが独自に開発した技法である可能性が高いのです。レンブラントは肖像画の注文をたくさん受けていましたが、まず自分の顔=自画像で色んな実験をしていた、と言われています。

例えばこの自画像では、筆の持ち手である柄の部分で引っ掻いて髪の毛を表現しています。この技法は後に違う作品でも使われる様になりますが、それまでの絵画の歴史の中では「異端」の技法です。

近代になるとクールベ、ドガ、クレー、モロー、ルオーあたりもナイフを使って描いた作品が散見されます。マティスは絵の具を削り取る道具として使っているのをよく見かけます。

クールべ

第二次大戦後もデ・クーニング、フォートリエ、タピエス、ド・スタールなど様々な作家がナイフを使って魅力的な作品を作っています。

ド・スタール

油絵具という物質感の強い絵の具を強調する描画材として、ナイフは大きく貢献してきました。機会があれば、技術的な側面からもナイフの事を語ってみたいと思います。

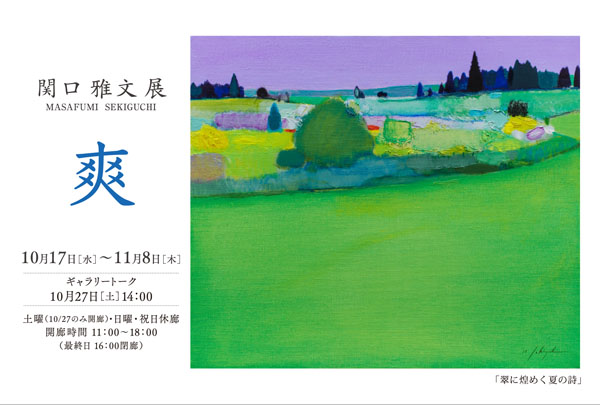

あと私事になりますが、10月17日?11月8日まで銀座並木通りギャラリーで個展を開催することになりました。JR有楽町駅、地下鉄銀座駅、銀座一丁目駅から歩いても5?6分の場所にあります。お時間のある方は是非お立ち寄りください。ちなみに土曜日は、ギャラリートークのある27日のみ開廊していますが、他の土曜日はお休みです。日曜と祝日もお休みです。お間違えのないよう、お願い致します。

彫刻科 近況

彫刻科講師の氷室です。

早いもので、2学期もあっという間に10月半ばまで来ました。

各予備校での公開コンクールやセンター試験の申し込み締め切りもあり、いよいよ試験の実感が湧いてくる頃ですね。

各予備校のコンクールに参加して、なるべく場慣れしておいた方が経験値が上がり、試験本番での緊張を和らげることに繋がるかもしれません!

結果は、納得いく様に受け止め2学期の糧にして行きましょう。

今時期のもうひと踏ん張りが、大切です!

山あり谷ありでも、普段の実技へ向かう姿勢が、必ず本番の自分の背中を押してくれますから!

さて、ここから最近の生徒作品を紹介します。

奥の顔の印象がもう少しですが、両肩からの首の意識、光の取り込み方、視点の感じさせ方全体に意識が行き渡っており丁寧なデッサンです!

顔の印象、肩の作り方はとても良いです!体の正面から奥に向かってはやや線の描写が浮いてしまっているので、もう一歩時間を掛けたかったですね。

なかなか難しいグデアの印象を比率よく合わせてきています。粘土の色味に深さが出始めているので、張りを意識できればもっと完成度があがるでしょう!

全体の微妙な動きに寄る柔らかさと、眼の印象に強さを感じる魅力のある作品です。首の切り口がやや優しので、表情との兼ね合いがあると良いかと思います。

こちらは現役生のデッサンです。首から頬の形がほとんど見えないのがパジャントの難しい所ですが、しつこく形を追っていく姿勢がとても良いです!手前の布の特徴も臨場感があり、良く表現できています◎上手いですね!

彫刻科の近況は、以上です。

話は変わりますが、最近 『美に生きる』と言う、彫刻家・高村光太郎の本を読みました。

(セミの翅 あつくてしかもあつさを感じさせない様に彫る

これは彫刻上の肉合いと面の取り扱いとによってのみ可能となる。しかもまるでセミの翅の厚薄などという事は気づかず 何だか当たり前に出来ていると思えば最上なのである。

彫刻家はセミの形態について厳格な科学的研究を遂げ、その形成の原理を十分にのみ込んでいなければならない。)

彫刻科を通過する人であれば、誰もが記憶にある高村光太郎の木彫作品。

改めて、文章を読み考えてみる。

ここに彫刻と言う言葉の1つの源があることは確かで、私の憧れの1つであることを再認識しました。

それが全てではなくとも、改めて読むとため息が出てしまいます。

私は、木彫制作からは1番距離が開いてしまっている身なので、より木彫への憧れが募ります。

最近のささやかに感動した出来事でした!

今回の記事はここまでです!

2学期後半へ向けて、しっかり制作のリズムを作って行きましょう!

追伸

小川原主任と私が在学中に担当教授であった彫刻家 山本正道先生の個展が開催されます。

私が、今 ここに居る それは山本先生との出会いがあったからでもあります。

ハッと心に響く そんな作品に出会えるかもしれません。

是非、皆さんに時間を作って観にいってもらえると嬉しいです。