こんにちは。油絵科の関口です。

ここのところ大分暖かい日が続くようになったな?と思ったら、昨日は打って変わって、まさしく「春の嵐」でしたね。

本題に入る前に、まずは春の訪れを感じさせる様なこの一枚をご覧下さい。

ボナール作「pitcher」(1931年)

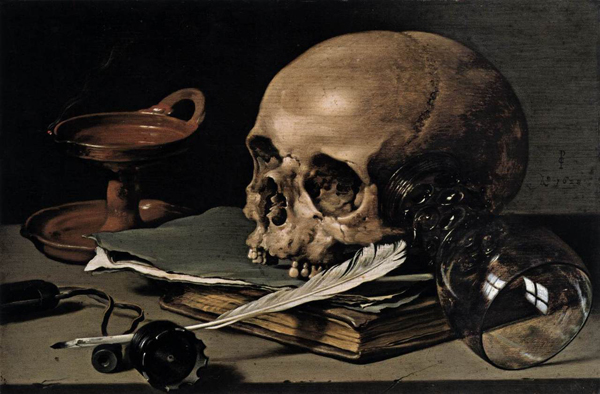

さて今日も静物画=natura morta(死んだ自然)という解釈を巡り、誰が自然を殺したのか?をテーマに書きたいと思います。このシリーズも長くなりました。かれこれ一ヶ月近くも犯人を探している事になりますので、そろそろ自然を殺した真犯人に迫ってみたいものです。

?これまでの容疑者には、疑われる要素こそありましたが、殺すには動機が乏しい人達ばかりでした。今回はちゃんと外堀を埋めて、容疑者を追い詰めたいと思います。

容疑者④アンドレ・フェビリアン

色々と調べた結果、このアンドレ・フェビリアンに辿りつきました。芸学の人ならいざ知らず、多分油絵科でこの人を知っている人は殆どいませんよね?フェビリアンは17世紀の建築家ですが、美術史家、美術批評家としてフランス王立絵画彫刻アカデミーに従事していた人です。

17世紀前半のフランスではギルドという制度(職人の組合みたいなもの)が存在しており、そのギルドに所属していないと、画家として活躍する事が出来なかったと言われています。そのギルドに対抗する為に作られたのが王立絵画彫刻アカデミーで、そこではドロドロした戦いが繰り広げられていたと思われます。

フェビリアンはアカデミーの中で「動いているものを描く画家は、死んで動かないものを描く画家よりも賞賛に値する」と評し、ギルドに対抗する為、オランダにもあったジャンルのヒエラルキーを導入しました。その論理を展開する事によって、アカデミーに有利な方へと導いていきました。つまり、自分たちの地位を守る為に、あからさまに静物画を蔑視していったのです。

当時のフランスはオランダ美術の影響が非常に強かったと言われています。オランダではジャンルこそ一番下の階級に属していましたが、言語としては比較的穏やかな言い回し(stilleven「=留まる生命」)でした。フランスも最初の頃はオランダ語と同様の意味であるviecoye「静止した生」を使っていたようです。それが18世紀に入るとnature?reposée「休息した自然」に変わり、最後には上記フェビリアンの「死んで動かないもの…云々」という評と結びついてnature?morte「死んだ自然」になったと考えられます。

という事で、自然を殺した真犯人は、フェビリアンでほぼ間違いないと思います。

静物画の復権

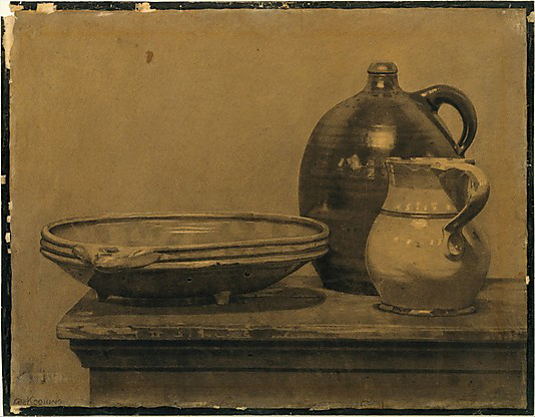

18世紀フランスでは、シャルダンが素晴らしい静物画を多数残しています。何気無く組まれた静物達は、現実世界にある「物体」という存在を超えて、一つひとつが厳かで崇高なものさえ感じさせてくれます。

シャルダン作「Still Life with Pestle, Bowl, Copper Cauldron, Onions and a Knife Painting」(1734~35年)

シャルダン作「La Brioche (Cake)」(1760年)

前時代に「死んだ自然」と評され、ジャンルの最下層に追いやられた静物画に生命を宿したその作品群は、今でも美術館で多くの人達に感動を与え続けています。

更に19世紀になると、セザンヌが革新的な静物画に取り組んで、20世紀の近代絵画に大きな影響を与えているのは周知の通りです。

セザンヌ作「リンゴとオレンジのある静物」(1900年)

ジャンルのヒエラルキーを覆したのは、自分達の地位を守ろうとしたギルドの画家やアカデミーに所属していた批評家ではなく、モチーフとの対話を日夜行っていた画家だったのです。

ちなみに新美にはStill Lifeという、古代から近現代までの静物画を中心に扱った画集があります。興味のある人は是非一度ご覧になって下さい。

ー 完 ー

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

番外編 フランス人画家の静物

ところで、近代フランス絵画には優れた静物画が多数存在します。今日はその中から2点ほど気になるものを紹介したいと思います。

マネ作「Botte d’Asperges」(1880年)

このマネの描いたアスパラガス、「お見事」としか言いようの無いほどの的確なタッチで描かれています。一見簡単に描かれているように見えると思いますが、シンプルであるが故に、一切ごまかしが効きません。ウェットインウェットという、下の絵の具が乾く前に次の絵の具を重ね、色を濁らせないようにするのは、実際にやってみると非常に難しい技術です。しかもマネの使っている絵の具はオイルがたっぷりと含まれ、かなり柔らかい絵の具をあり得ない精度でコントロールしています。この領域までくると、もはや神業と言っても過言ではないと思います。

マティス作「still life with blue tablecloth」(1906年)

マティスの静物も素晴らしいものが多いです。この作品ではテーブルクロスの模様がまるで生き物のように描かれ、モチーフに負けないくらいの強さで主張しています。後ろにあるはずの模様が前に出てくるのを まるで力でねじ伏せるかのように 空間内に押さえつけています。静物画でここまでスリルにあふれる作品も珍しいのではないでしょうか?こんなにも生き生きしている絵を見ると、間違っても「死んだ」とは言わせない、というようなマティスの意地を感じますね。

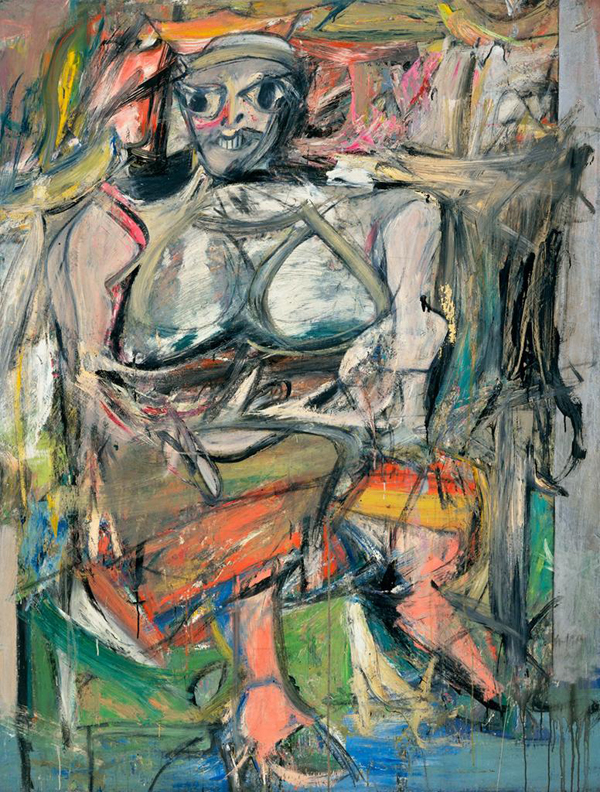

デ・クーニング作「Woman1」(1950年)

デ・クーニング作「Woman1」(1950年)