こんにちは。油絵科の関口です。

さて、今日のタイトルはキャンバスやパネル等の支持体の話で、決して脱毛エステのお話ではありません(笑)。

新美でも大学でも、生徒からキャンバスの下地をツルツルにしたいんですけど…という話をよく聞きます。その質問にはちゃんと答えますが、本音を言わせてもらえば、僕はあまりお勧めしません。その訳は・・・

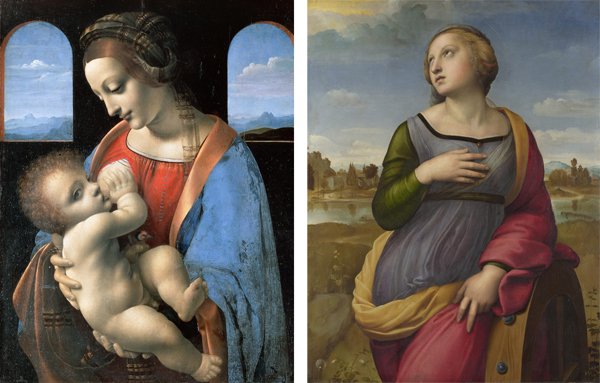

ダ・ヴィンチ作「リッタの聖母」 板に油彩

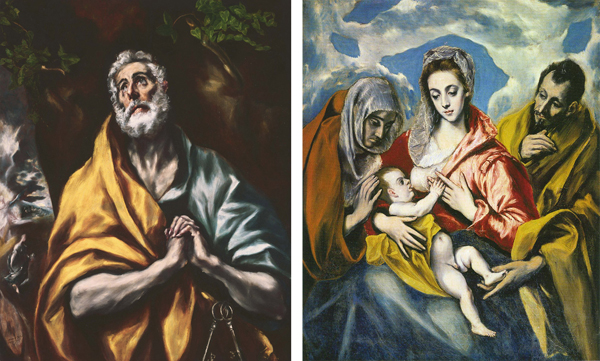

ダ・ヴィンチの作品は、まさにツルツルの代名詞みたいなもの。その完璧なぼかしにはスフマート(煙を意味するイタリア語、fumoから来ている)という特別な名前がついている。

僕も学生時代、パネルに自分で白亜地などの下地を施し、ツルツルにした経験があります。完全にピカピカにした下地は、思わず頬ずりをしたくなるほど美しく(笑)、その上に絵を描くのを躊躇ってしまう程です。

僕が当時好んでやっていたのは、炭酸カルシウムにチタニウムホワイトを少量混合し、膠水で混ぜた塗料をヘラや刷毛で塗る、白亜地と言われるものです。それを一度水で濡らして、掌で擦って磨き上げていきました。サンドペーパーで磨いたものよりもツルツルになり、まるで大理石のような半光沢のある、とても美しいものが出来上がります。磨く方法は他にも数種類ありますが、長くなるので今回は割愛します。

完璧な下地が出来た後、いざ絵を描こうとすると、何だか折角綺麗に出来た下地を汚す様な感覚に襲われ、中々描き出す事が出来ません。この感覚は、一度でも下地をちゃんと作った人なら、きっと分かってもらえると思います。

勇気を振り絞って描き始めると、今度は画面がツルツルなので、画面の上を筆が滑る様な感覚に違和感を覚えます。筆跡は激しく残り、作品が完成する頃には、最初に想像していたビジョンなど脆くも崩れ去っています。完璧な下地が出来ればできる程、そのショックの大きさは計り知れないものになってしまいます。

ルネサンスの頃の画家は、白くてツルツルの下地の上に絵を描いていました。イタリアでは石膏地、ドイツやフランドルでは、白亜地が使われています。絵の具は豪快に盛り上げるのではなく、女性がお化粧を施す様に薄く丁寧に扱って行きます。

よく考えれば、そんなストイックで繊細な作業、僕に向いている訳がありません(笑)。

![001[1]2](http://www.art-shinbi.com/blog/wp-content/uploads/2015/10/00112.jpg)

ヤン・ファン・エイク作「ルッカの聖母」 板に油彩

暗部には透明な絵の具を何回も塗り重ね、重層化された絵の具で次第に厚塗りになって行きます。明部は下地の白を透かせていくところと、白を混ぜた絵の具を不透明に乗せるところを作ります。

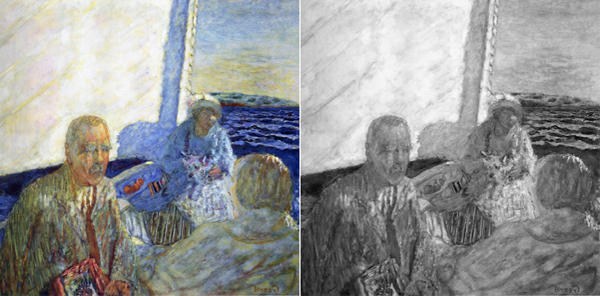

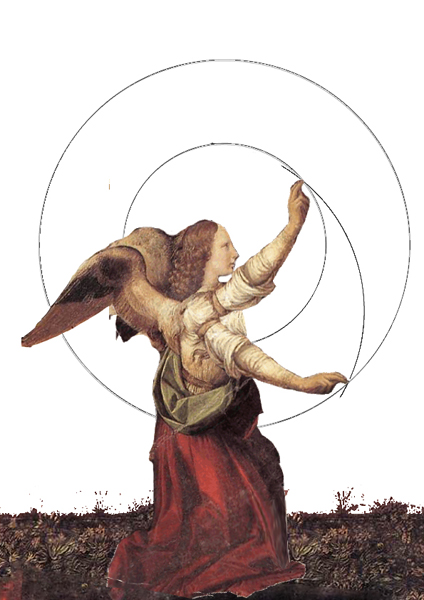

ダ・ヴィンチの受胎告知(部分)右は同じ絵のX線写真。

以前もこのブログに書きましたが、シルバーホワイトは鉛を主成分にしているので、X線を通しません。白く映っているところがホワイトを足しているところになります。意外と大胆に描いていますね。こんなに大胆に描いていながら、仕上がりが滑らかなのは本当に信じられません。

※ところどころ横に入っている線は、木目と思われます。

今皆さんが描いている支持体はキャンバスなので、下地をツルツルにして描くのには向いていません。白亜地や石膏地は硬くて脆い性質があるので、弾力のあるキャンバスの上に施すと、ひび割れはまず避けられません。下地をツルツルにするには、実は板の方が向いているのです。

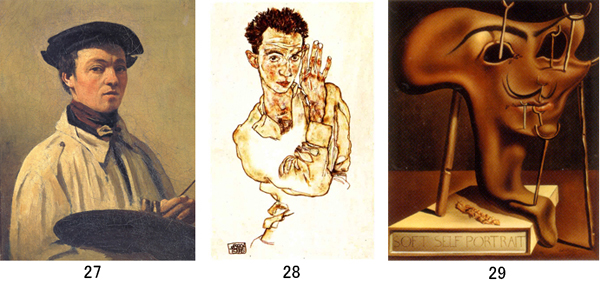

キャンバスにはキャンバスの良さがあり、キャンバスの弾力や布の織目を利用して描く方が、効果的で自然な行為だと思っています。