こんにちは。油絵科の関口です。

皆さんは、絵を描く人や、ものを創る人にとって、一番大切なものって何だと思いますか?

一言で言えば、それは「好奇心」だと思います。

「何これ?面白?い!」全てはそこからスタートし、その好奇心はやがて「もっと詳しく知りたい!」という探究心に変わっていきます。その時に発生する熱量が、作品を作り出すエネルギーになるのです。

好奇心は、そもそも人間…否、動物に備わった本能であり、産まれたての人間や動物は色んなものに興味を持ち、失敗を繰り返しながら学習していきます。

来週の日曜日、我々の好奇心を掻き立ててくれる様な、そんな面白い企画があります。それはズバリ、美術解剖学特別講習。

芸大をはじめ、色んな大学でも講義をされてきた阿久津先生が指導して下さいます。

受講料は7000円という事で、ちょっと高いと思う人もいるかもしれませんが、1日フルに本格的な大学の講義を受けられると思えば、かなり安いと思いますよ。

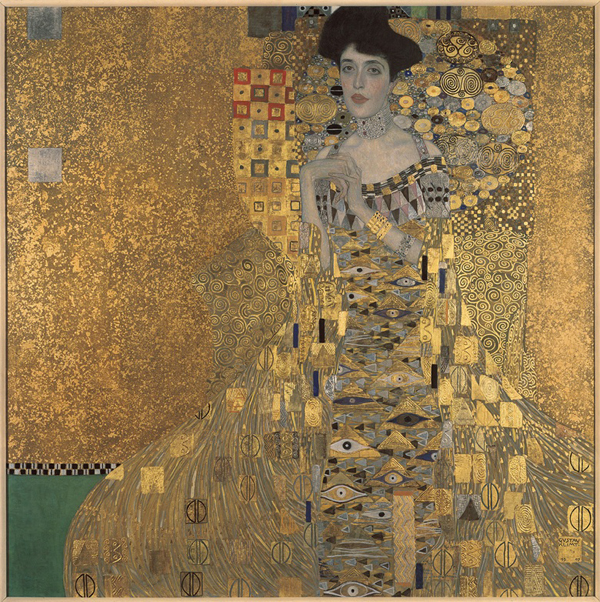

ちなみにこれはレンブラントの「テュルプ博士の解剖学講義」という作品。彼が26歳の時に描いた作品と言われています。この絵では、好奇心に駆られ、身を乗り出して覗き込んでいる人が、ダイナミックな構図を生み出しています。本当に上手いですよね。・・・その内このブログでも独立したテーマとして書きたいと思いますが、この絵は当時の集団肖像画としても非常に興味深い作品です。

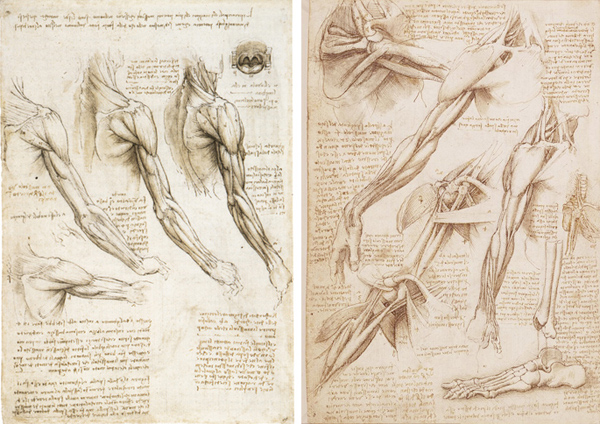

こちらはレオナルド・ダ・ヴィンチが描いたノートの数々。

レオナルドは数々の解剖を行い、たくさんのスケッチを残してくれています。ここまでくると、好奇心を完全に通り越して、探究心に変わっていっているのがよくわかると思います。

おっと、話を元に戻しますね。今回の講習では実際に自分で粘土の骨格から作って、同じく粘土で作った筋肉を貼り付けていく…というもの。そして作った模型は、ちゃんとお持ち帰りできるそうです。この話しを聞いた時、僕もお金を払ってでも受けてみたい!と思いました。

ちなみに油絵科講師の一部や学生達の好奇心に、早くも火が点いたようで、講習が始まるのを待てずに独自に骸骨を作り始めた人達がいます。しかも全て練りゴム製です(笑)。それぞれのクオリティはともかく、作っている人達の顔は皆イキイキとしていて、側で見ていると思わず微笑んでしまう程です。

既に彫刻科の学生と油絵科の学生が申し込んでいる様ですが、今回の異次元交流は、普段立体を扱うことの少ない油絵科の学生にとって、大いに参考になりそうですね。反対に彫刻科の人は、油絵科のハチャメチャぶりにかなりビックリするんじゃないでしょうか?(笑)

もし興味のある人は、今からでも間に合いますので、是非受講してみて下さい。

https://pro.form-mailer.jp/fms/42fb8ef180418