日本画科講師の金子です。

炎暑しのぎがたいこの頃。蝉の声が聞こえる季節となりました。

― さて、暑さも本番!いよいよ夏期講習会が始まりました!

夏期講習会は前期・中期・後期と3期に分かれ、日本画科では5つのコースが設定されています。現在、前期総合コースと前期総合夜間が始まっています。

■前期総合コース 7/20(土)- 7/27(土) 9:00~16:00(6H)

■前期総合夜間コース 7/20(土)- 7/27(土) ? 17:00~20:00(3H)

■中期総合コース 7/29(月)-? 8/10(土) 9:00~18:00(8H)

■後期総合コース 8/12(月)-? 8/24(土) 9:00~17:00(7H)

■後期私大対策コース?? 8/12(月)-? 8/24(土) ? ? 9:00~17:00(7H)

前回にも書きましたが、夏期講習会においては基礎を確実にし、徹底的に弱点を克服します。特に、「弱点克服」ということはとても重要です。夏期が終わると2学期、冬期、入試直前と時間が経過していきます。冬になって自分の弱点が分かり焦ることの無いよう、自分自身の長所と短所、出来ていることと出来ていないことを理解し、弱点克服に繋げていくことが大切です。

尚、「中期総合コース」「後期総合コース」においては制作時間を長めに取り、各々の課題点を克服するための対策を行います。また、「後期私大対策コース」では、多摩美術大学と武蔵野美術大学の入試傾向を理解し、目標を見極める学習を行います。このコースは、12日間全てが一日課題のため、毎日講評を行います。

外部から受講する方は、それぞれの課題点を理解し、また、共有するため、講習始めと講習終わりに最低でも2回の個人面接を行います。受験において経験豊富な日本画科講師陣が、ひとりひとりとしっかり向き合ったきめ細やかな指導を心掛けていますので、安心して受講していただければと思います。

また、地方から受講する方は、生活面などにおいても不安な事が多いことでしょう。そのあたりも出来る限りバックアップしますので、お気軽にご相談下さい。

大手美術予備校ですが、全ての受験生としっかり向き合うことを大切にしています。この夏期講習会でレベルアップを目指して頑張りましょう!

←参考作品も充実しています。(この参考作品棚は石膏デッサン、静物着彩。私大参考作品棚もあります。)

←参考作品も充実しています。(この参考作品棚は石膏デッサン、静物着彩。私大参考作品棚もあります。)

― さて、今回は、現在開催中のお薦め美術展覧会についてお話をします。

下記に、お薦めの展覧会情報をほんの一部ピックアップしてみました。(もちろん下記以外にもいい展覧会、面白い展覧会があります!)

日本画科では積極的に展覧会観賞を推奨しています。アトリエで絵を描くことに集中することも大事ですが、時には外に出て素晴らしい美術作品に触れ、「目」を養い、そして「思考」し、さらに「感性」を磨いていくことも大切なことだと思います。何より、自分の制作に結びつく発見-技法や着想や素材などがあるかもしれません。熱中症には充分注意し、是非足を運んでみましょう!

■生誕140年記念 川合玉堂

会場:山種美術館?? ??会期:2013年06月08日~2013年08月04日

■生誕250周年 谷文晁

会場:サントリー美術館? 会期:2013年07月03日~2013年08月25日

■LOVE展 アートにみる愛のかたち

会場:森美術館 会期:2013年04月26日~2013年09月01日

■プーシキン美術館展 フランス絵画300年

会場:横浜美術館 会期:2013年07月06日~2013年09月16日

■松田正平展

会場:神奈川県立近代美術館 鎌倉 会期:2013年06月08日~2013年09月01日

■戦争/美術 1940-1950?モダニズムの連鎖と変容?

会場:神奈川県立近代美術館 葉山 会期:2013年07月06日~2013年10月14日

■日本の「妖怪」を追え! 北斎、国芳、芋銭、水木しげるから現代アートまで

会場:横須賀美術館? 会期:2013年07月13日~2013年09月01日

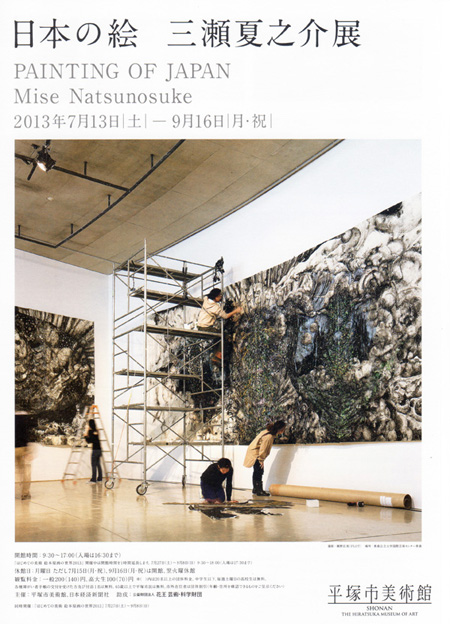

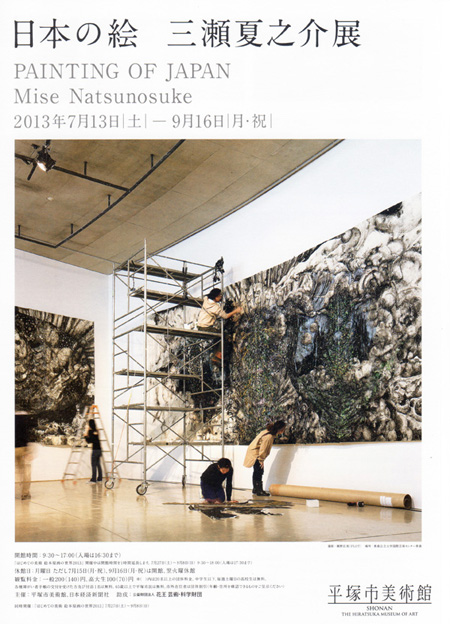

■日本の絵 三瀬夏之介展

会場:平塚市美術館 会期:2013 年7月13日~9月16日

←日本の絵 三瀬夏之介展 会場:平塚市美術館 会期:2013 年7月13日~9月16日

←日本の絵 三瀬夏之介展 会場:平塚市美術館 会期:2013 年7月13日~9月16日

― 最後に。

先日、福岡県と佐賀県へ出張(高校説明会)に行ってきました。

今回は実技指導がメインでしたが、期間中着彩デモストも行い、さらに熱のこもった説明会となりました。別れ際、嬉しいことに教員の先生方、3学年全ての美術科の生徒の皆さんが校舎の外まで見送って下さいました。その上、その中の半数近い生徒たちが、車で出ようとする僕らを校門の外まで走って見送ってくれたのです。皆さん、本当にありがとうございました。短い期間ではありましたが、素直で元気な生徒たちのひたむきな姿に、心から嬉しく思いました。

皆さん、自分の夢に向かって、頑張って下さいね!!ひとりひとりの進路を心から応援しています!

― これからも全国に美術が好きな生徒さんが一人でも多く増えることを願ってやみません。

次回投稿は8月。

日本画科受験についても質問があれば講師がお答えします。お気軽にどうぞ。

また、日本画科に興味ある受験生がいらっしゃいましたら是非見学にいらしてください。

健康に留意し、夏期講習会を乗り切りましょう!

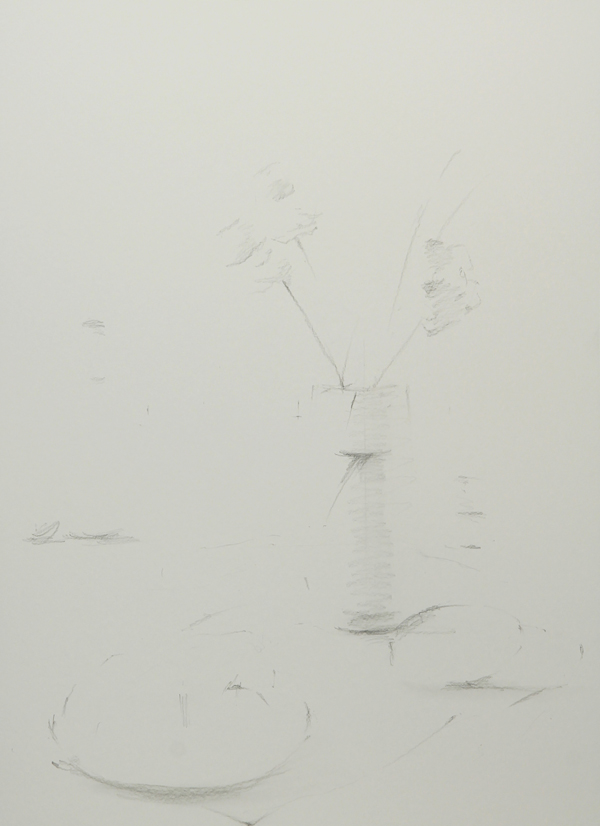

←書き出し時。”アタリ”の段階です。空間、台、位置関係を把握していきます。

←書き出し時。”アタリ”の段階です。空間、台、位置関係を把握していきます。 ←デッサン終了時。ここから色を置き始めていく段階です。

←デッサン終了時。ここから色を置き始めていく段階です。 ←着彩開始。リズムを大切に、全体の印象を押さえていきます。

←着彩開始。リズムを大切に、全体の印象を押さえていきます。 ←最終段階。ここからディテール調整を行います。

←最終段階。ここからディテール調整を行います。 ←台風が過ぎた後の夕焼け。

←台風が過ぎた後の夕焼け。 ←夜間部のデッサン(鉛筆素描)課題。石膏像はモリエール。

←夜間部のデッサン(鉛筆素描)課題。石膏像はモリエール。 ←描き出しの前の木炭紙大サイズでのクロッキーの様子。クロッキー力の向上は、日本画科での短期目標の一つです。

←描き出しの前の木炭紙大サイズでのクロッキーの様子。クロッキー力の向上は、日本画科での短期目標の一つです。 ←Kさんの作品。

←Kさんの作品。 ←Tさんの作品。

←Tさんの作品。

←参考作品も充実しています。(この参考作品棚は石膏デッサン、静物着彩。私大参考作品棚もあります。)

←参考作品も充実しています。(この参考作品棚は石膏デッサン、静物着彩。私大参考作品棚もあります。) ←日本の絵 三瀬夏之介展 会場:平塚市美術館 会期:2013 年7月13日~9月16日

←日本の絵 三瀬夏之介展 会場:平塚市美術館 会期:2013 年7月13日~9月16日