こんにちは

デザイン・工芸科講師の山本です。

6月の授業では、これまで培ってきた基礎力をもとに、より高めるための2つの研究課題に取り組んでいます。

ひとつは銀座のデザインギャラリー巡りで、第一線で活躍するプロのデザインに触れることで入試実技という枠組みからもっと引いて、美術、芸術、デザインを俯瞰してみるというものです。

もう一つは水族館のポスターをデザインし制作する課題です。制作を通して、『観察、発見、表現、伝わる』といった実感を伴う経験をする目的です。

画像は、これらの郊外授業の様子です。

こんにちは

デザイン・工芸科講師の山本です。

6月の授業では、これまで培ってきた基礎力をもとに、より高めるための2つの研究課題に取り組んでいます。

ひとつは銀座のデザインギャラリー巡りで、第一線で活躍するプロのデザインに触れることで入試実技という枠組みからもっと引いて、美術、芸術、デザインを俯瞰してみるというものです。

もう一つは水族館のポスターをデザインし制作する課題です。制作を通して、『観察、発見、表現、伝わる』といった実感を伴う経験をする目的です。

画像は、これらの郊外授業の様子です。

こんにちは。映像科です。早いもので一学期の授業も後半になってきました。

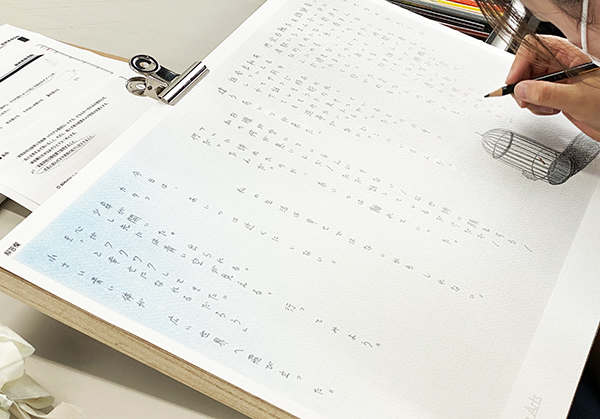

先週からは映像系の入試を想定した実技対策もはじまっています。

武蔵美映像学科の「感覚テスト」や東京造形大の「発想力」などは、絵とともに文章で表現するという特徴があります。最初は難しく感じる人もいると思いますが、何枚か制作していると自分の興味や関心との接点も見えてくると思います。

+

そして「夏期講習会直前講座」のおしらせです!

映像科では、6/30(木)・7/1(金)・7/3(日)の3日間、「武蔵野美大映像学科 実技試験を体験する」と題した講座を行います。

内容は武蔵美映像学科の一般選抜を想定した「感覚テスト」、「小論文」、「鉛筆デッサン」の制作と講評です。

「調べてはいるけどまだ映像系の実技を制作したことがない…」という人もぜひどうぞ。

受講の方法など、詳しくはこちらから!

こんにちは。オンライン教育科です。

◯来週は6月ターム講評期間が始まります。

◯5月末に第13回特別講義アップロードしました。

オンライン教育科では、毎月約3課題(生徒によっては5課題)を生徒に送付し、その講評を Zoomを用いて行っています。 講評はマンツーマン形式で、30分程度の時間をとり、各月の終わりに行っています。それに加えて、オンライン教育受講生のみを対象とした特別講義を各学期に2回行い、受講生の受験対策及びモチベーション維持に役立てることを目指しています。

◯2021年度 オンライン教育科生の合格体験記です。https://www.art-shinbi.com/online/taikenki_2021.html

___

◯夏期講習会申し込み始まっています。オンライン教育科受講生が通学受講する場合、コース・期間などご相談ありましたら講評の際などに担当講師とご相談くださいね。

◯夏期講習会申し込み始まっています。オンライン教育科受講生が通学受講する場合、コース・期間などご相談ありましたら講評の際などに担当講師とご相談くださいね。

◯オンライン教育科 夏期講習会も時期を合わせて開催します。

10コース〈高3生・高卒生〉〈高1・2生〉 3期

オンライン教育科夏期講習会の課題数は各期、デッサンと、専門課題の2課題です。講評はWebミーティングツールを利用したリアルタイム講評になります。作品のやりとりは全てオンライン上で行い、制作途中での質問などはメールや電話で随時受け付けながら、遠隔の受講生をサポートしていきます。

※2課題の内容は、受講生個別にカリキュラム組みます。

Ⅲ期 7/24〜7/31 (申込締切 7/21)

Ⅳ期 7/31〜8/7 (申込締切 7/28)

Ⅴ期 8/7〜8/14 (申込締切 8/4)

オンライン教育科 新美の指導を遠隔地の方にも!

オンライン教育科は、時間的・地理的な理由で各校舎に継続的に通学できない方のためのコースです。

Webミーティングツールを利用したオンライン上でのリアルタイム講評、録画による動画講評、豊富な参考資料によって、遠隔地の方の芸大・美大受験をサポートします。

講評は全てマンツーマンで行われ、受講生の進度に応じて、カリキュラムを組みながら進めていきます。

オンライン教育科では、

オンライン教育科では、

油絵、日本画、彫刻、デザイン、私立美大デザイン、工芸、映像、先端芸術表現、建築、デッサンの10講座を開講していきます。

高3・受験生は 10講座 【月5課題コース】と【月3課題コース】から選択になります。

高1・2生は原則【3課題コース】です。

どうやら東京は先日梅雨入りをしたそうです。

梅雨のイメージといえばカビ、去年か一昨年か、梅雨がとても長かった年に

作業場からお風呂場から、ありとあらゆるところにカビが発生したことがありました。

換気をしようにも外気の湿度でカビるし、晴れの日がないしで、

完全にお手上げ状態になっていました。

今年はそうならないことを祈りながらも、意外と雨の日の静かな環境は

嫌いではなかったりします。なので今一番欲しいのは、静かな強力な除湿機です。

基礎科名越です。

カビの中にも白カビ黒カビがあるように、

アクリルガッシュの黒と白にも種類があります。

間違って買ってしまう生徒が毎年いるので、記事にしたいと思います。

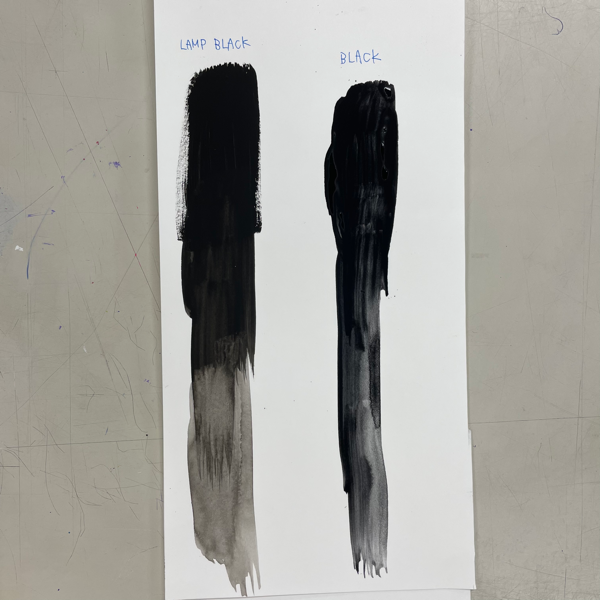

まずブラックです。

大きく2種類のブラックがあります。

ジェットブラックとランプブラックです。

ランプブラックのランプはランプの煤(炭素?)から来ていると聞いたことがあります。

ホルベインさんの公式にはこのように書かれています。

ジェットブラックは、アニリン黒(有機顔料)、ランプブラックは、カーボン黒(炭素)を原料とした顔料が用いられています。 ジェット ブラックは単独での黒さに富み、ランプ ブラックは艶がない色合いです。 漆黒度はジェット ブラックが非常に高く、耐光性は、ランプ ブラックのほうがやや優れています。

(ホルベイン技術情報Q&Aより)

だそうです。

またデザイン工芸のベタ塗りの課題などで、白と黒を混ぜたりする時に、

ジェットブラックは粒子のようなものが浮いてきてしまい、綺麗に混じらないということが

あるため、モノトーンで塗る時はランプブラックを推奨しています。

確かにランプブラックはどこか赤く、ジェットブラックは青みがかっていますね。

ジェットといえば、最近公開されているトップガン、

とても面白かったです。映画館で見ることをおすすめします。

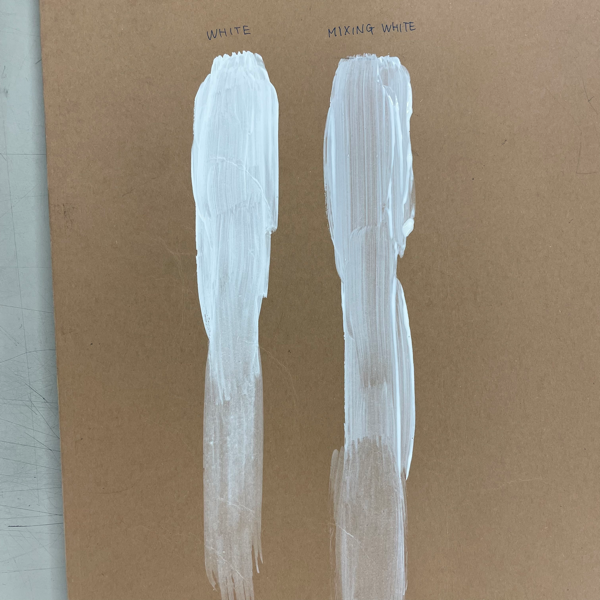

次はホワイトです。

ホワイトも色々な種類があるのですが、一番間違えやすいのが

ホワイトとミキシングホワイトです。

ミキシングホワイトは透明度が高いため、ベタ塗りで使うとムラの原因になってしまいます。

また、混ぜても混ぜても色があまりかわらないためベタ塗りには使わないようにしてください。

描写をする際には透明度がたかいので、繊細な混色が可能になります。

(https://www.turner.co.jp/art/gouache/index.html ターナーアクリルガッシュ)

いわゆる芸大系平面や水彩表現などで使いやすいのかもしれません。

このように、自分がどのような色味やテイストの描写をしたいのかによって

絵の具もチョイスできると、表現の幅が一気に広がるかもしれませんね。

ぜひ興味があれば、購入して試してみてもいいかもしれません。

では

こんにちは

デザイン・工芸科講師の山本です。

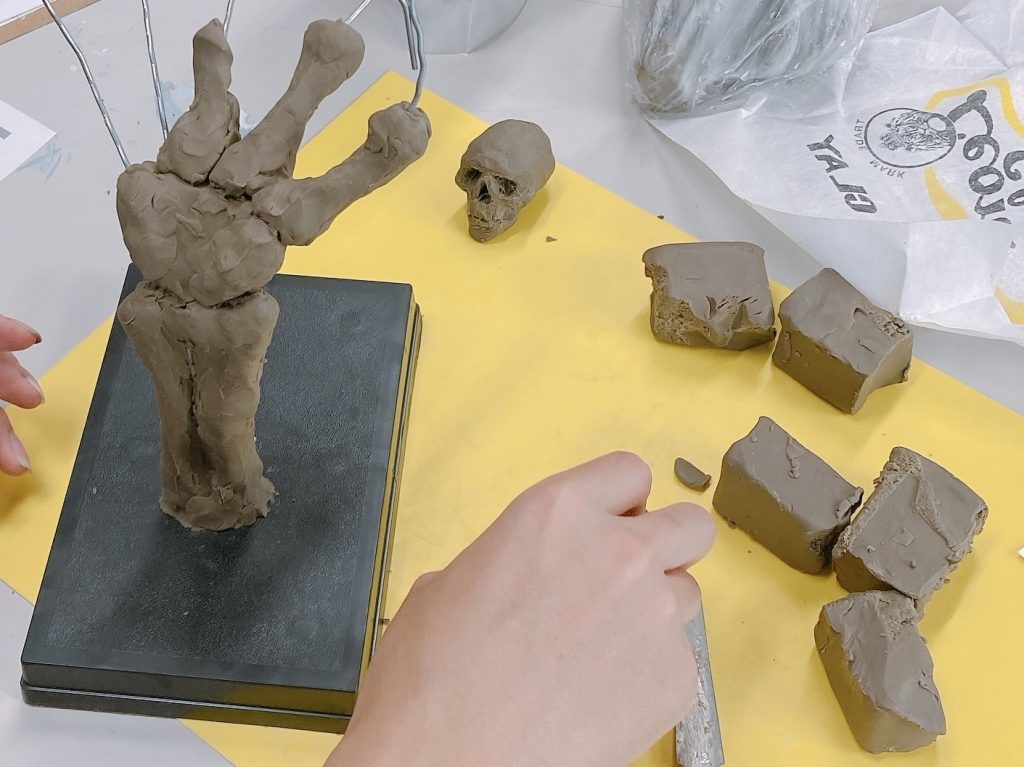

梅雨に入って晴れない日が続いておりますが、張り切っていきましょう。授業で行った演習課題をすこしだけ紹介します。

写真模写課題、手の解剖学演習、靴の細密デッサンです。これらが自分の実技力の“栄養”となり、入試実技課題に活かすことが次の課題となります。