こんにちは。オンライン教育科です。

◯今週末は7月ターム5課題コース前半講評です。

◯7月末に第13回特別講義アップロード予定です。

オンライン教育科では、毎月約3課題(生徒によっては5課題)を生徒に送付し、その講評を Zoomを用いて行っています。 講評はマンツーマン形式で、30分程度の時間をとり、各月の終わりに行っています。それに加えて、オンライン教育受講生のみを対象とした特別講義を各学期に2回行い、受講生の受験対策及びモチベーション維持に役立てることを目指しています。

◯2021年度 オンライン教育科生の合格体験記です。https://www.art-shinbi.com/online/taikenki_2021.html

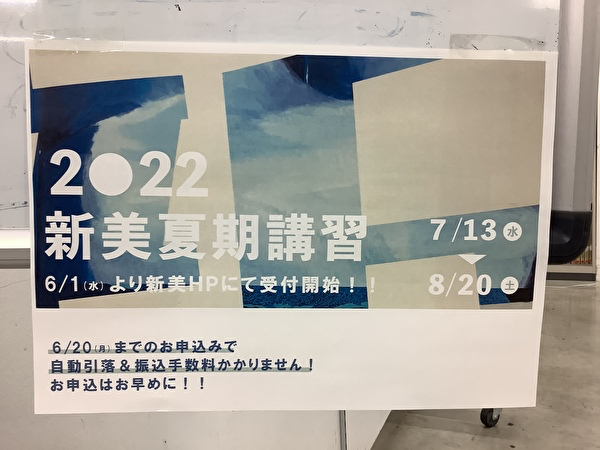

◯夏期講習会始まっています。オンライン教育科受講生が通学受講する場合、コース・期間などご相談ありましたら講評の際などに担当講師とご相談くださいね。

◯夏期講習会始まっています。オンライン教育科受講生が通学受講する場合、コース・期間などご相談ありましたら講評の際などに担当講師とご相談くださいね。

◯オンライン教育科 夏期講習会も時期を合わせて開催します。

◯オンライン教育科 夏期講習会も時期を合わせて開催します。

10コース〈高3生・高卒生〉〈高1・2生〉 3期

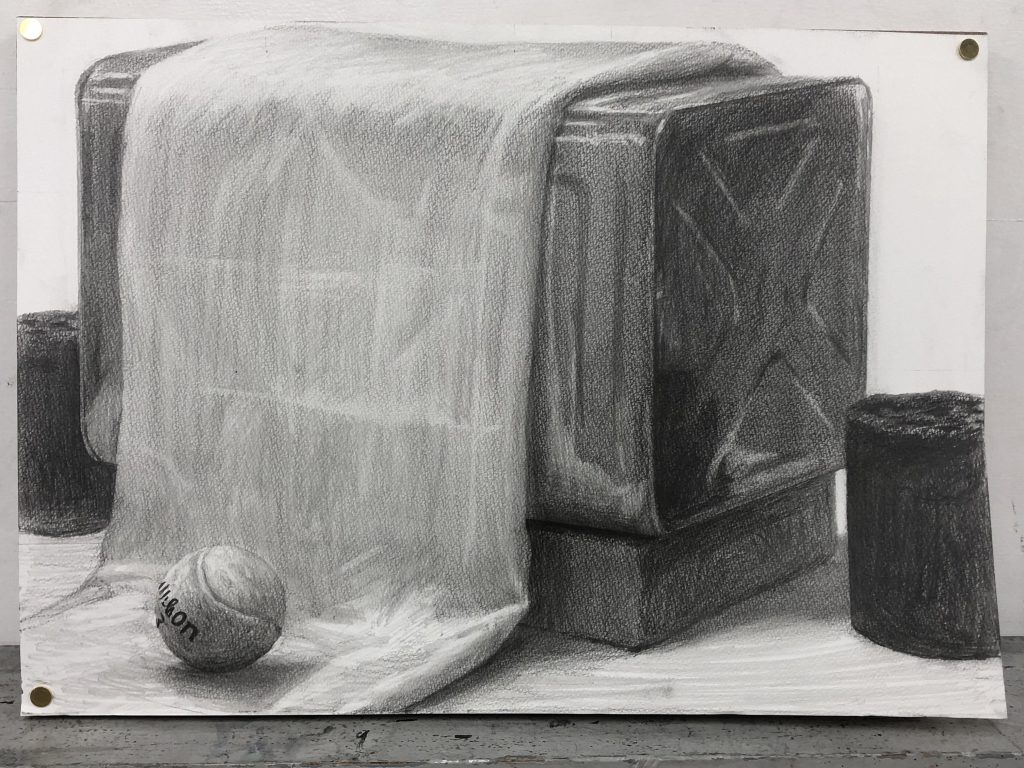

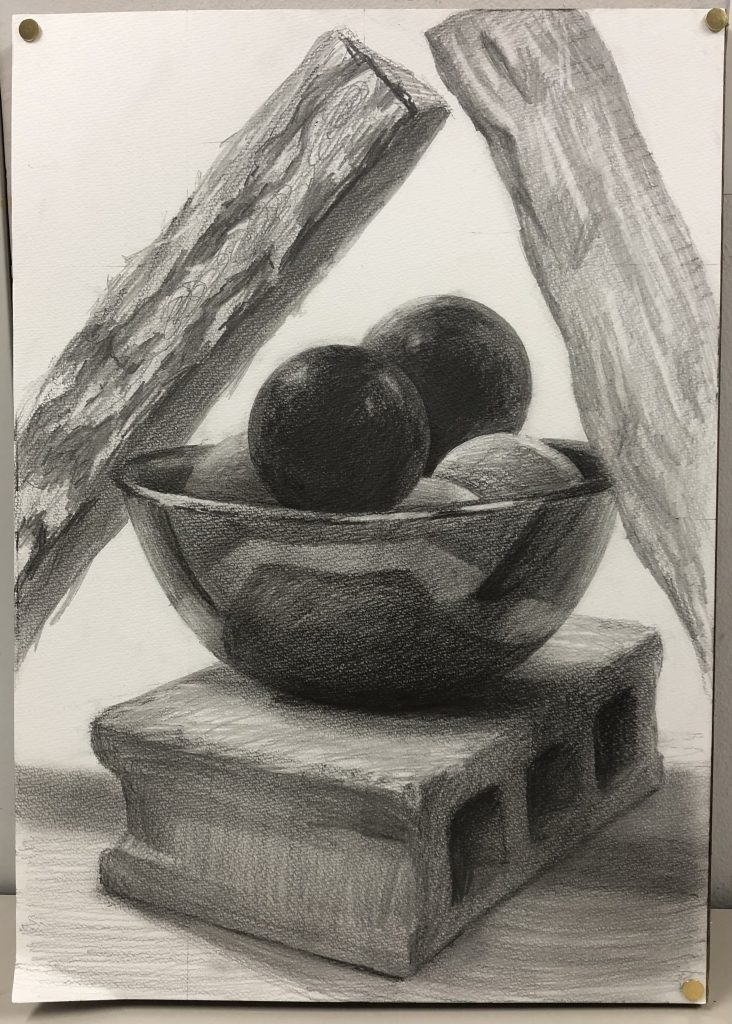

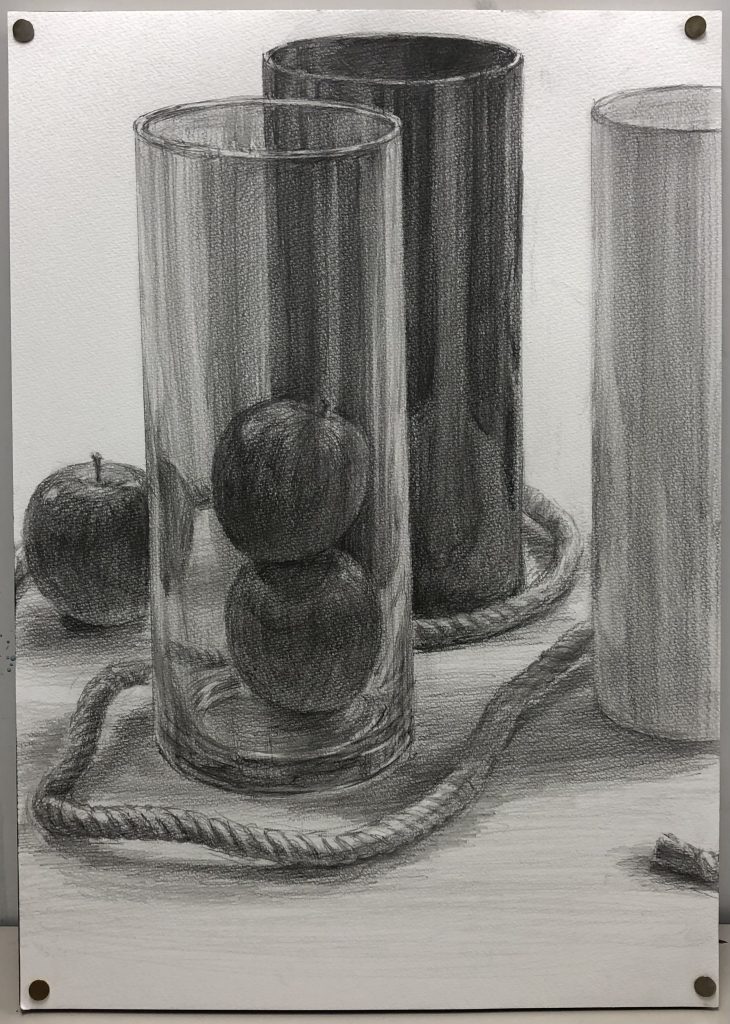

オンライン教育科夏期講習会の課題数は各期、デッサンと、専門課題の2課題です。講評はWebミーティングツールを利用したリアルタイム講評になります。作品のやりとりは全てオンライン上で行い、制作途中での質問などはメールや電話で随時受け付けながら、遠隔の受講生をサポートしていきます。

※2課題の内容は、受講生個別にカリキュラム組みます。

日程

Ⅲ期 申込締切7/21(木)

7/24(日)10:00~30 分 オリエンテーション

7/27(水)12:00締切 中間講評日 画像添削

7/31(日)講評日 zoom講評

Ⅳ期 申込締切7/28(木)

7/31(日)10:00~30 分 オリエンテーション

8/3(水)12:00締切 中間講評日 画像添削

8/7(日)講評日 zoom講評

Ⅴ期 申込締切8/4(木)

8/7(日)10:00~30 分 オリエンテーション

8/10(水)12:00締切 中間講評日 画像添削

8/14(日)講評日 zoom講評

オンライン教育科 新美の指導を遠隔地の方にも!

オンライン教育科は、時間的・地理的な理由で各校舎に継続的に通学できない方のためのコースです。

Webミーティングツールを利用したオンライン上でのリアルタイム講評、録画による動画講評、豊富な参考資料によって、遠隔地の方の芸大・美大受験をサポートします。

講評は全てマンツーマンで行われ、受講生の進度に応じて、カリキュラムを組みながら進めていきます。

オンライン教育科では、

オンライン教育科では、

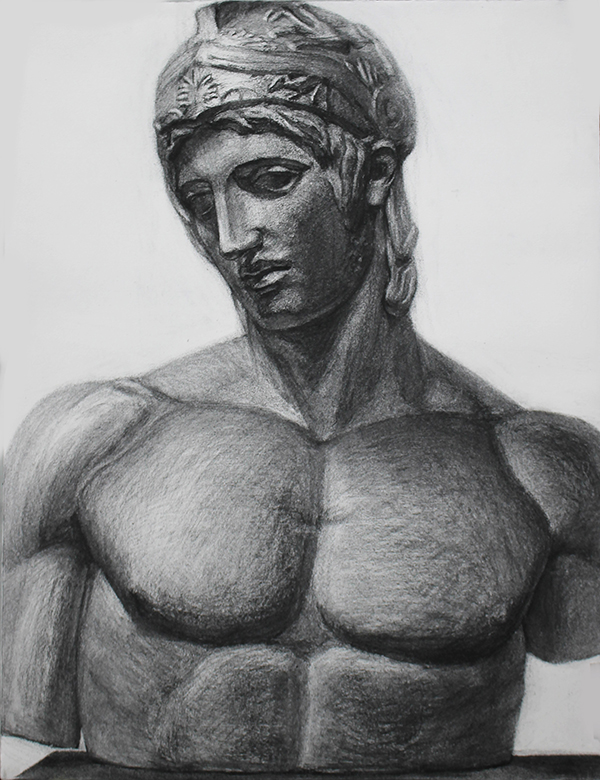

油絵、日本画、彫刻、デザイン、私立美大デザイン、工芸、映像、先端芸術表現、建築、デッサンの10講座を開講していきます。

高3・受験生は 10講座 【月5課題コース】と【月3課題コース】から選択になります。

高1・2生は原則【3課題コース】です。