こんにちは、彫刻科です。

私大入試も一通り終了し、残すは東京藝大はじめとした国公立系のみとなりましたね。

ここからはもう全ての感覚を研ぎ澄まして、彫刻/物を描く・作るということにおいての基礎となる部分を絶対に溢れ落とさないようにしてくことを集中していきましょう!

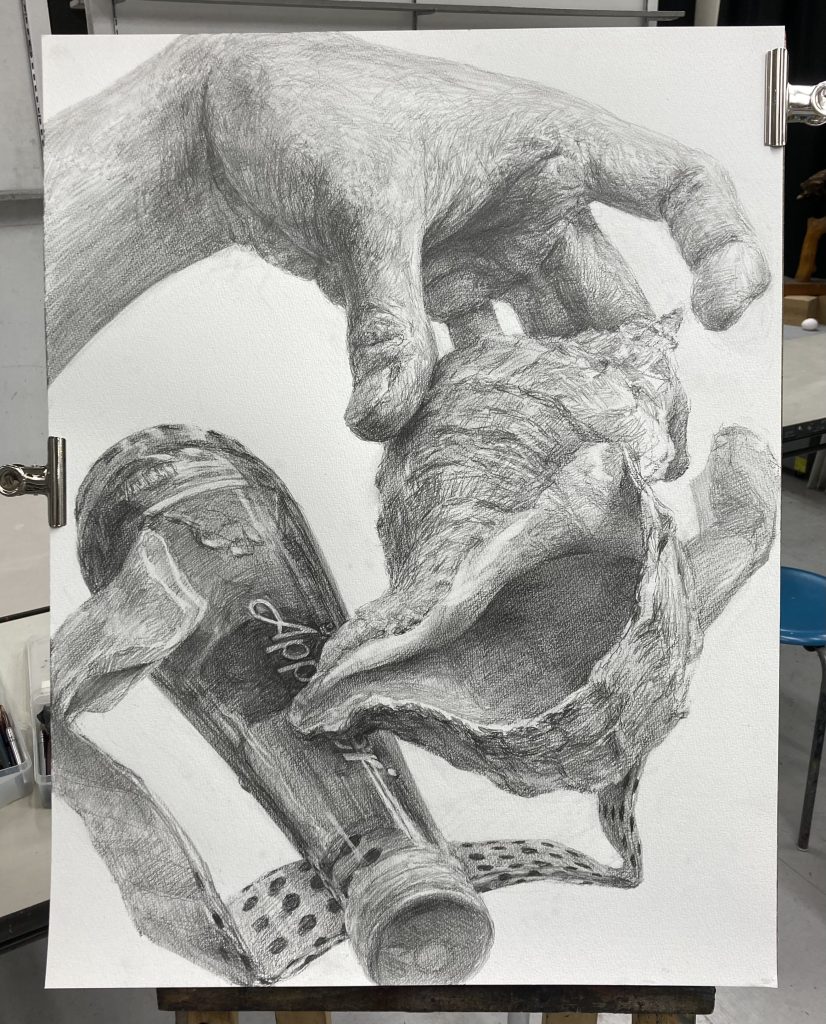

最近の昼間部での作品紹介です。

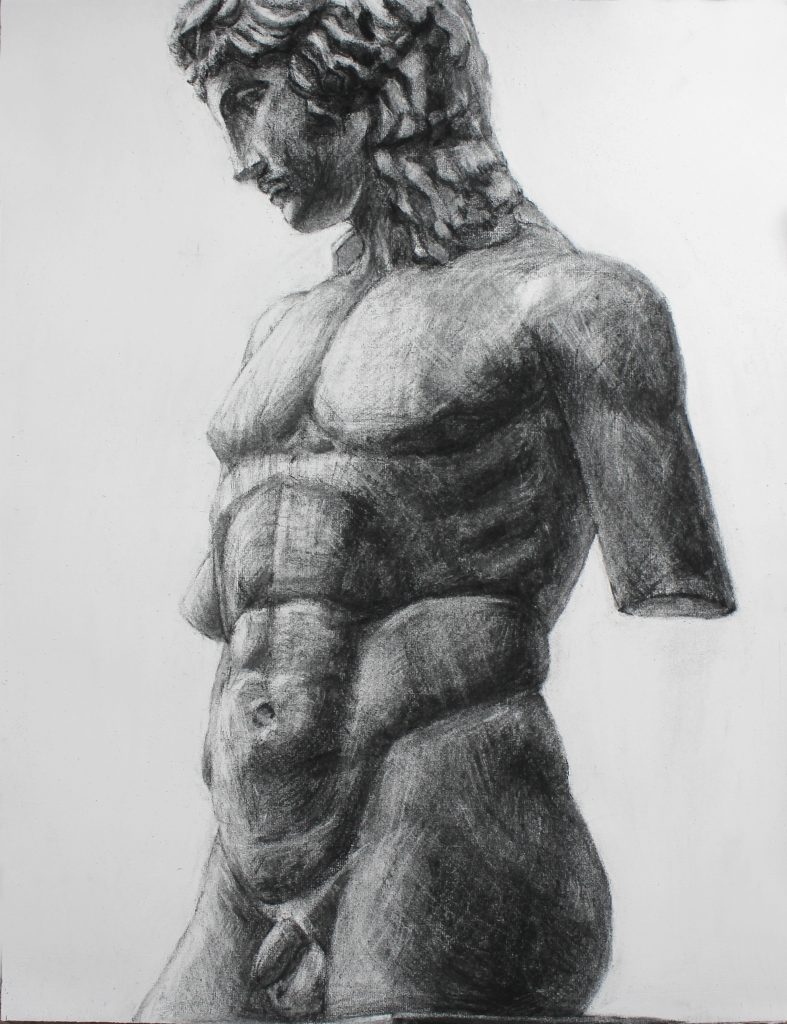

ゆったりした逆光の中で生まれる奴隷の表情や腰回りの空間性が捉えられています!

現役生のアムールです。腕の形などはまだ追えますが、佇まいの先の表情が似ています!いいですね

すっきりと形を見せられていて足回りや背中の方に自然に目が回っていきます。GOOD

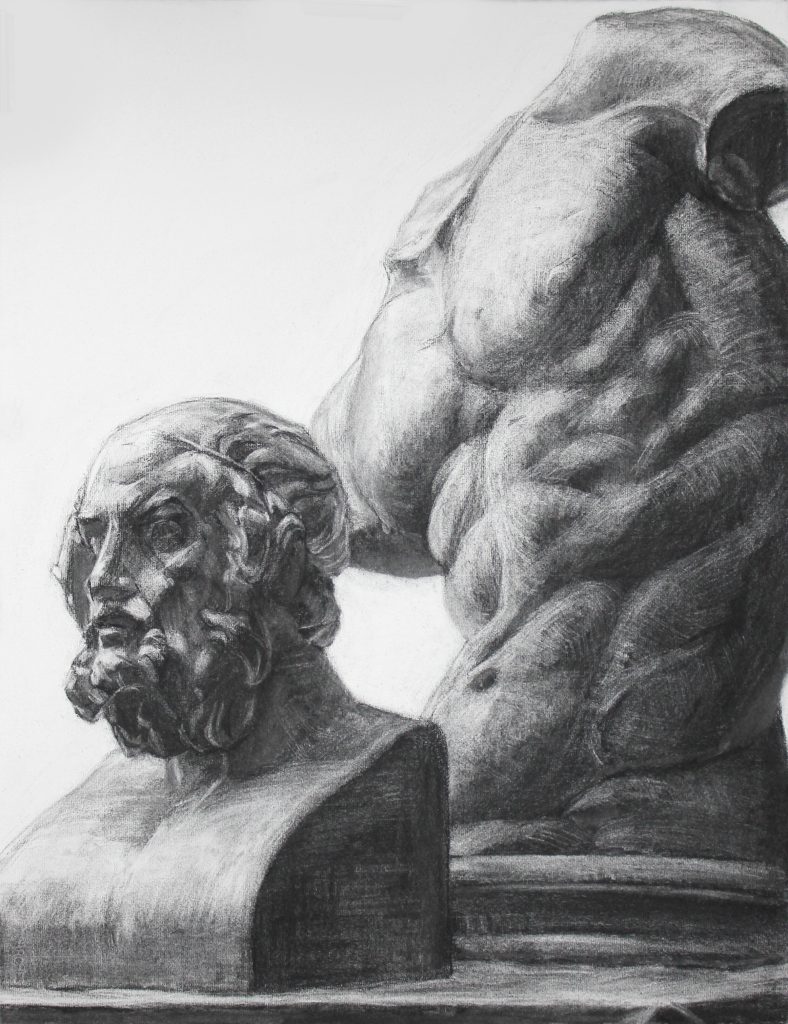

組み石膏は 対象が1つではなくなるので特徴や印象をだしつつ画面全体の中でどうやって関係や空気感を的確に表現するかが要素としてはいってきます。また「絵」としての方向性や自分の視点なども単体より明確に見えてきます。明度計画などの完成イメージをもつことが大事です!

横構図で石膏同士の間にできる間を見せています。石膏同士重なる箇所がない&床面も見えない状態でこの空間を描くのはとても難易度が上がります!それを光線状態をしっかり把握し手前に出てくる稜線と反射光をうまく使って描き出せています。

こちらも像で扱う調子の幅を描き分けながら手前奥の関係を強引さなく自然に描けています。

グレーから白の範囲をうまく使い分けて成立させているデッサン。倒れてきてる顔面側の空気がクリアに見えてきます。

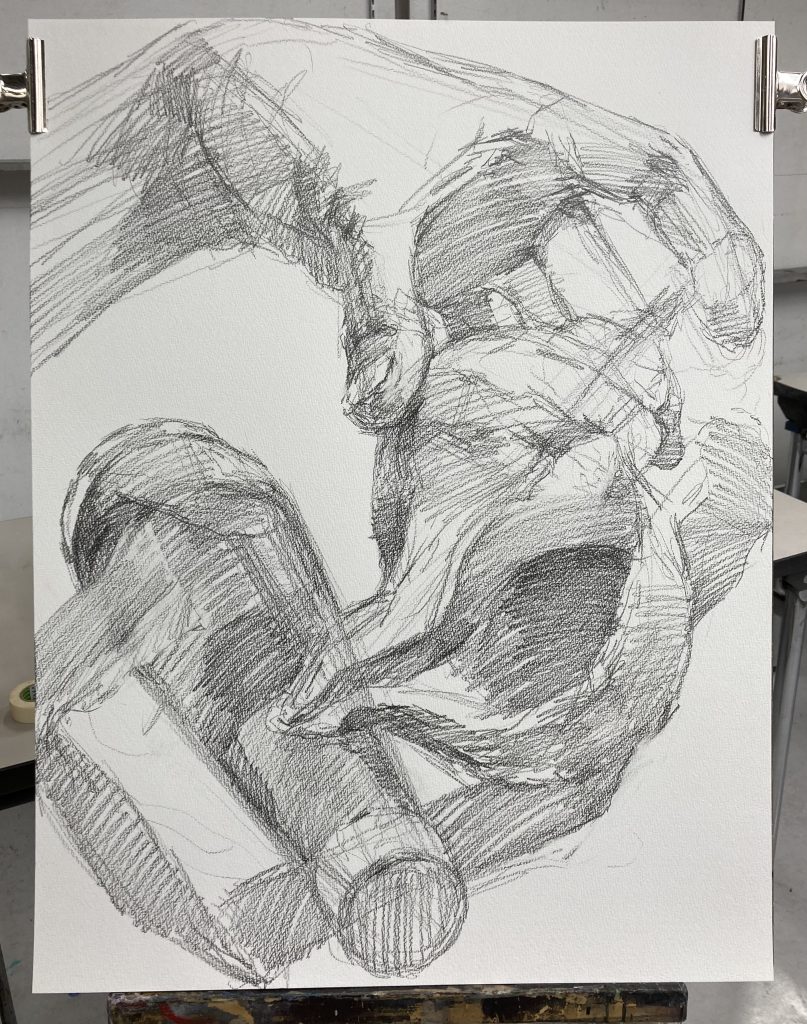

こちらは現役生です。腰のねじれや体の動きに少し硬さを感じますが、形どりにバランス感覚の良さを感じます。

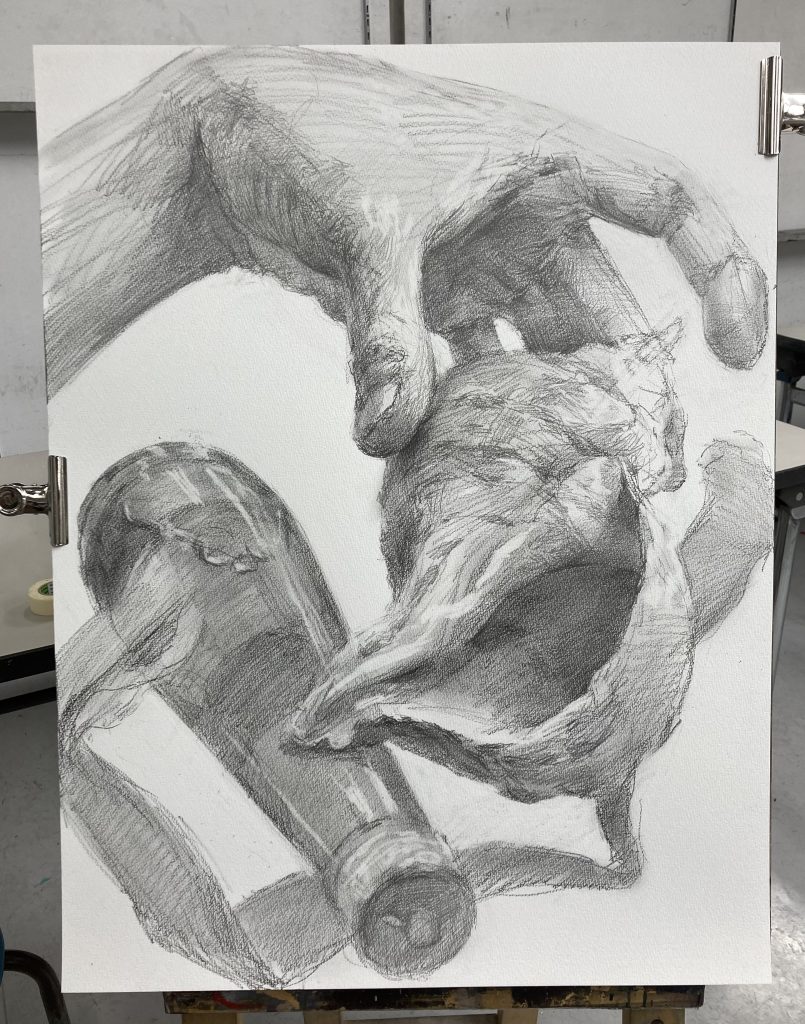

同じ現役生のその後描いた円盤投げです。

炭の質が変化してるのがわかります!像の動きにしっかり連動してきていますね。

つづいて入直最後のコンクール結果です。

今回は見てて見応えがあって採点が難しかったです。

塑像は講師同士の中で意見が割れ、上位2点が同率1位となりました。

人によってなにをどんな順番で重視してるのか、何が譲れないのか。というのが評価の分かれ目でしたね。

同率1位1点目

奥の目と髪の毛が少し位置を外してしまっていて回した時に違和感が残るものの、喉元から頭の先までの前に出てくる空間性がジォルジョらしさを捉えていました。

同率1位2点目

こちらは1点目と比較すると首の出具合が詰まり気味でしたが、螺旋状に繋がって生まれてくる左右の伸び・縮みの関係性がよく見れていて、遠目の印象がしっかりジョルジョの頭部の動きを表現できていました。

3位

3位

上位の中で顔の印象は一番良かったです。顎とおでこの位置関係が少し逆になってしまったのが惜しかったですね。

最後のデッサンコンクールはブルータスでした。

1位

色味の自然さ、観察の自然さ。無理に形を強調したり、コントラストを激しくしなくてもいいんです。一周回って普通なデッサン。でもそれがどれだけ難しいことか。

2位

正面位置からの首、頭部の捉え方かっこいいです。向かって右肩の印象が違うので動きにハマってくれたらより良かったです!

3位

堂々とせめた構図取りでガツっと決まっています。色味のチカチカと顎の開いた印象がもう少しおさまってくれたら◎

レベルだんだん上がってきてます!

坂下

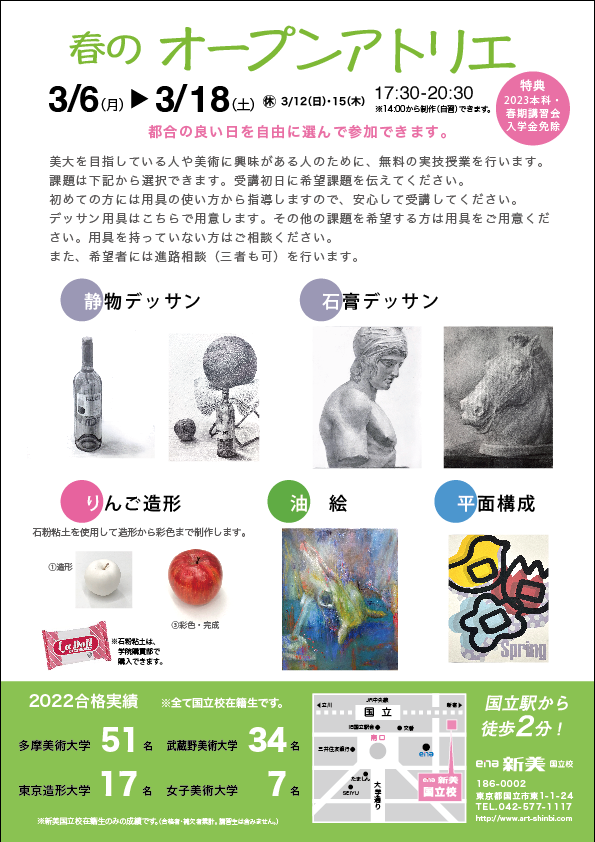

◯2022-2023 3学期生募集中です。

◯2022-2023 3学期生募集中です。 オンライン教育科では、

オンライン教育科では、