新美映像科から志望校へ合格した人たちにインタビューする企画も4回目。

今回は武蔵美映像学科の総合型選抜クリエイション資質重視方式の合格者に聞きます。

広兼さん(2020年度入試合格)と、樋口くん(2019年度入試合格/現在映像科の学生講師)

の2人に、ポートフォリオや面接試験について教えてもらうべく5つの質問を投げてみました。

インタビュアー:森田(映像科講師)

【Q1:武蔵美映像学科の「総合型選抜クリエイション資質重視方式」は例年かなりの高倍率です。この方式で受験することを決めたきっかけを教えてください。】

広兼:クリエイション資質重視方式に挑戦したのは、まずはチャンスは多い方がいいと思ったこと。そして一般選抜とは違って、大学の教授に映像作品を見てもらえるという入試の形式に興味を持ちました。私は志望校を決めた高校2年の段階で映画を一本製作していました。卒業までにはもう一本撮りたいとも考えていたので、その映画を提出作品として観ていただきたいと考えました。

樋口:僕は高校時代から映像に触れていたわけではありません。現役の年はデザイン系の学科を第一志望にして受験したのですが、合格できず映像に志望を変更した経緯があります。4月から映像科の木金日コースに通い始めて、時間も体力も有り余っている中で自分でも映像を作ってみようと思いました。クリエイション資質重視方式で受験しようと思ったのは、作品を制作していく中で「映像で表現したいこと」「映像で表現できること」が見えてきたからでしょうか。

【Q2:どんな作品を提出しましたか?】

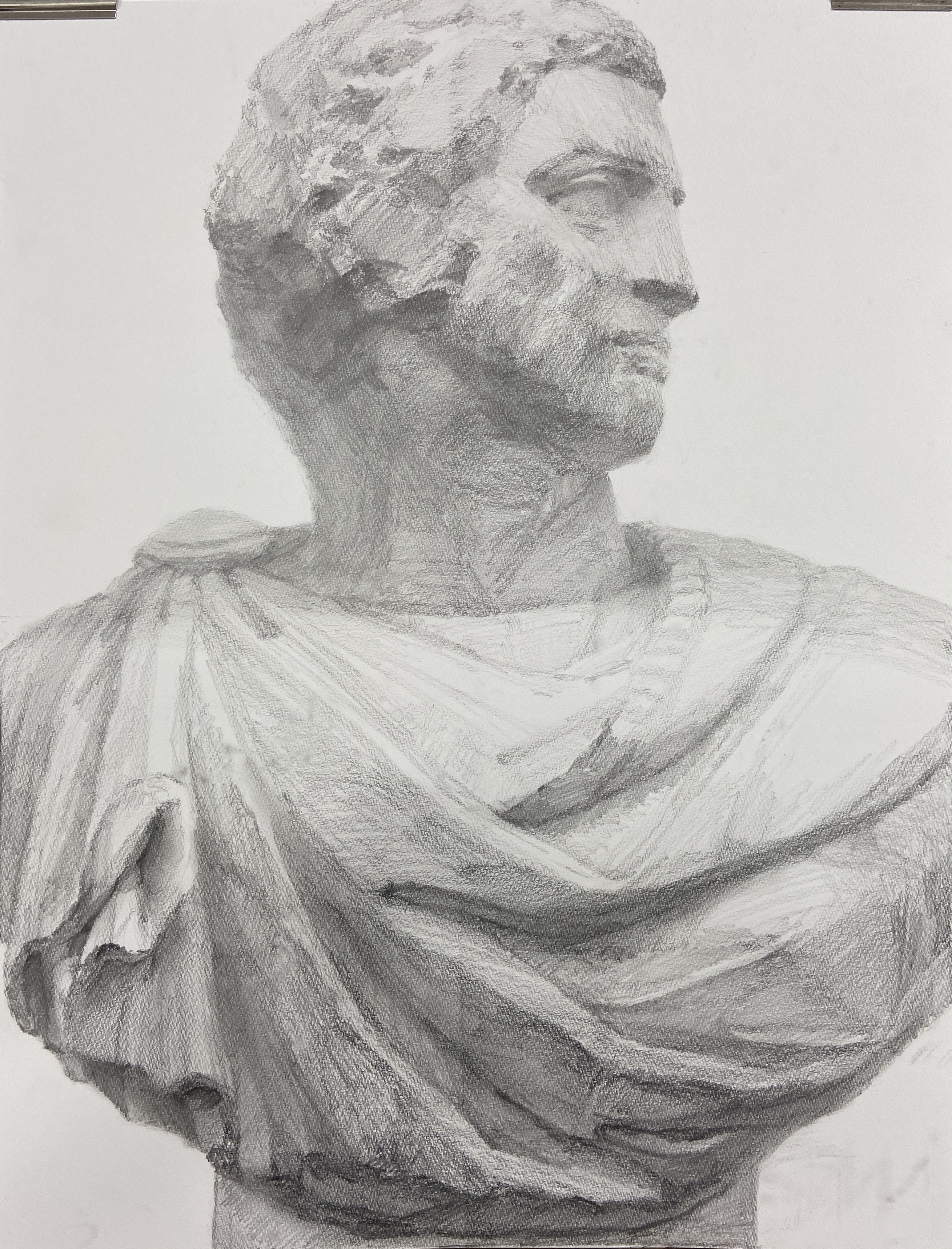

広兼:映像作品と写真作品の両方を提出しました。映像作品は高校3年の夏に製作した映画です。高校2年で製作した映画もありましたが、提出作品の「映像は15分以内」という条件を考えた上で、近作に絞りました。写真作品は二つあって、一つは新美の夏期講習の映像制作実習で展示した組写真です。これは短期間での制作でしたが、作品としては気に入っていたので提出したいと思いました。もう一つは、ほとんど趣味みたいな感じで撮り溜めていた写真のシリーズです。このシリーズは自己紹介のような意味で提出しました。

樋口:僕の場合、提出した作品はジャンルも表現の仕方も様々です。写真作品のシリーズ、展示形式の映像作品、ストップモーションで制作した映像、8mmフィルムの映像を素材にしたビデオ作品などです。こうした構成にすることで、幅広い自分の興味を浮き彫りにできるのではないかと考えました。一見するとバラバラですが、共通点もあります。僕自身それまでに映像表現をずっとしてきたわけではないので、映像という媒体を扱うたびに色々な疑問が生まれる。提出した作品はいずれも、その疑問に対する「解」のようなものだと考えています。

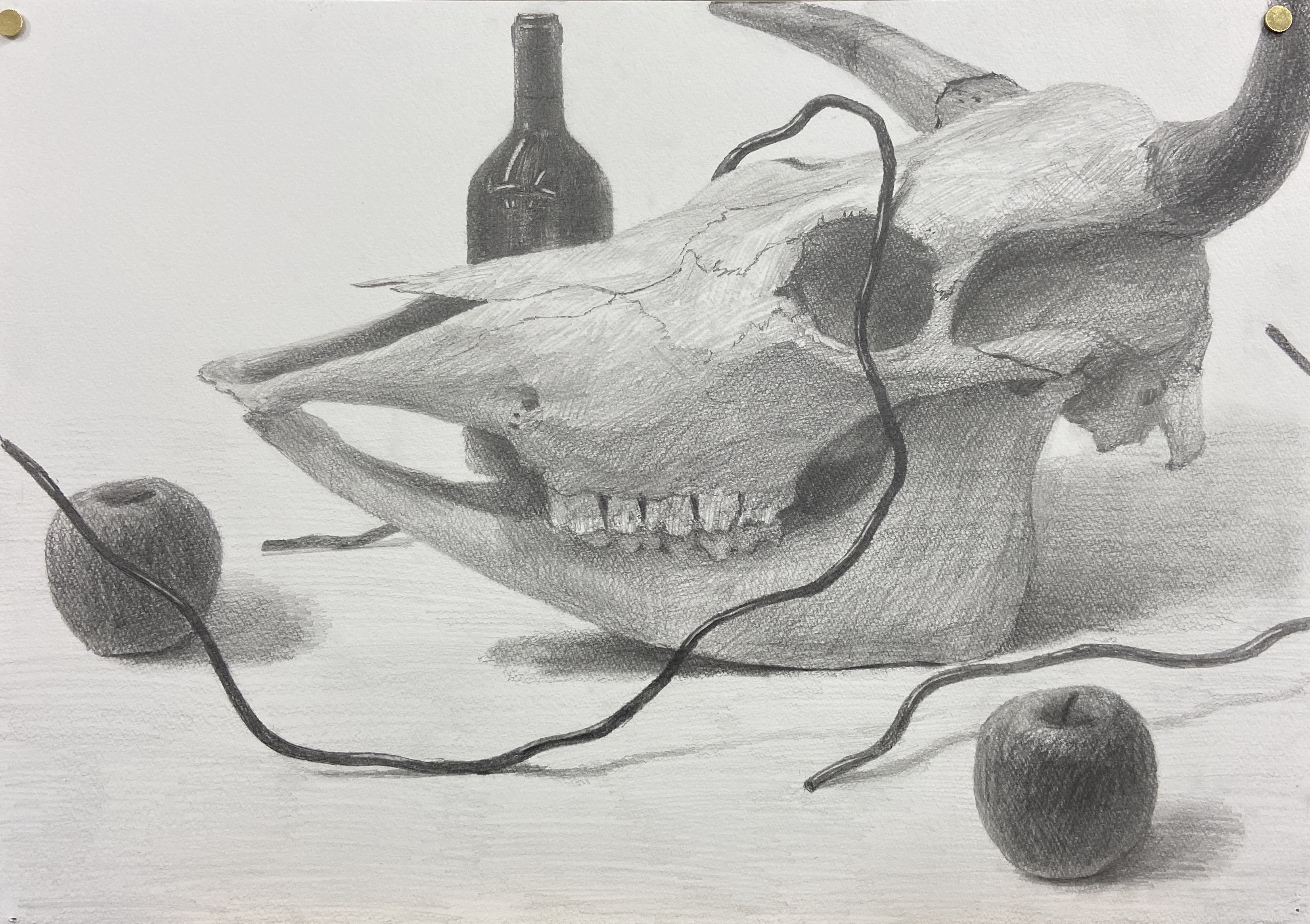

[広兼さん/提出した映画作品]

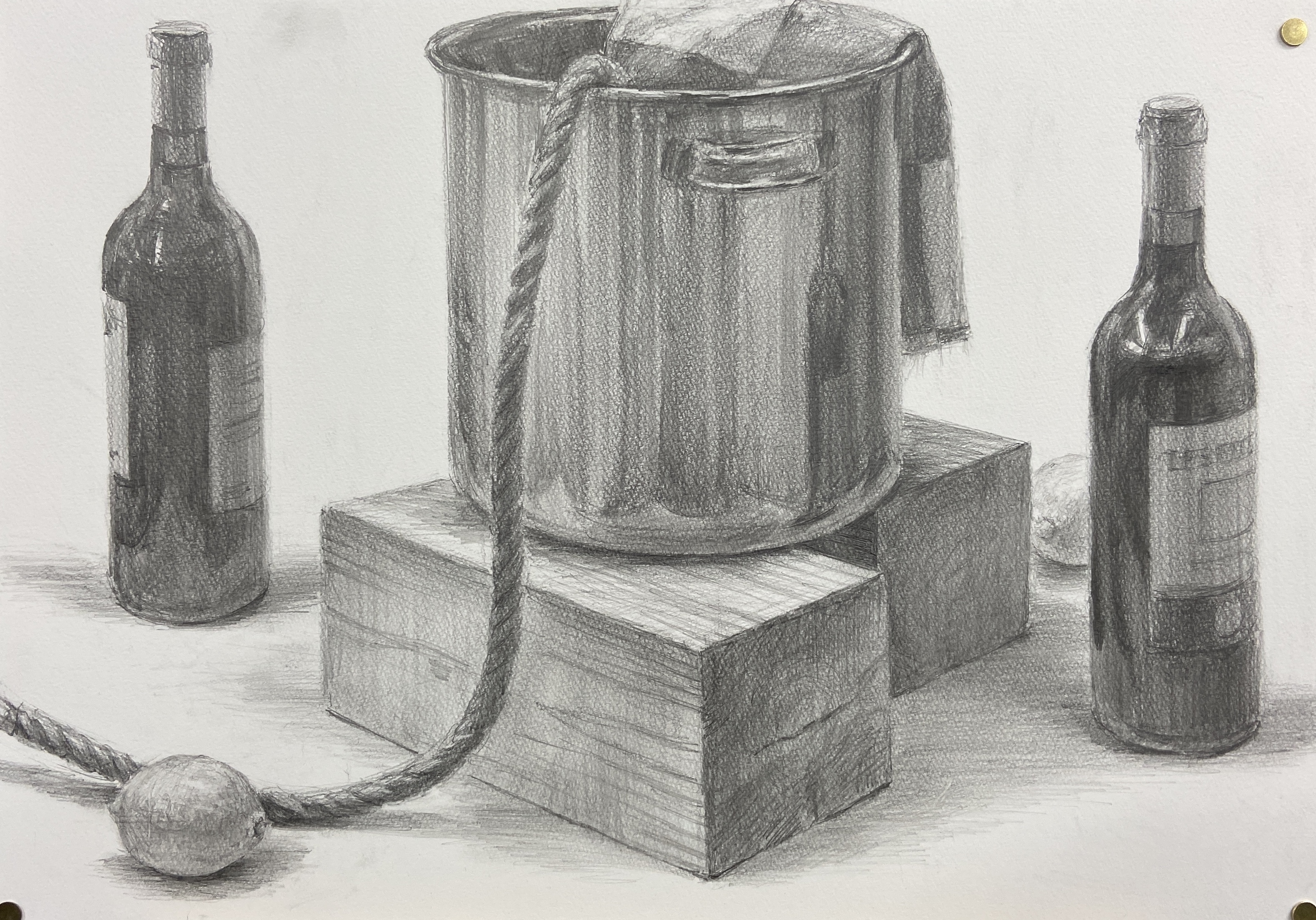

[樋口くん/提出した8mmフィルムの映像を素材にしたビデオ作品]

【Q3:作品を紹介するためのポートフォリオファイル(作品を紹介する冊子)を提出することもこの入試の特徴です。ポートフォリオファイルを作成する上で何を大事にしましたか?】

広兼:手に取った人の印象に残ることを目指しました。デザインについては「見やすいポートフォリオってどんなものだろう」と思って、背景の色を変えるなど全部で3パターン試作してみたのですが、映像作品をキャプチャした画像を載せる上で背景は暗い方が映えると思い、最終的に黒を基調としたデザインにしました。あとは就職活動に使うポートフォリオを検索して参考にした部分もあります。具体的には冒頭に自己紹介のページを入れて、入学した後の具体的なビジョンを書いたことが、工夫した点です。

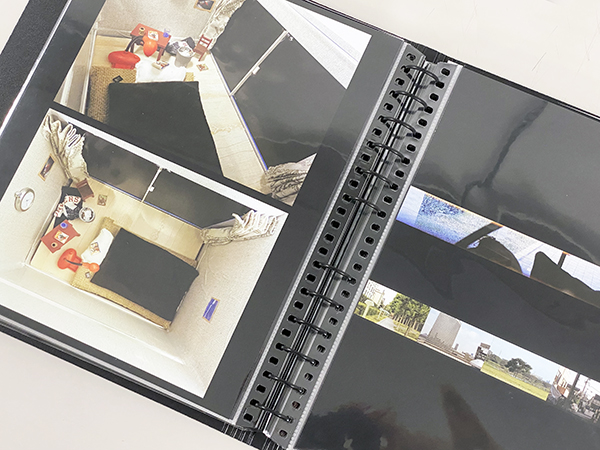

樋口:冊子自体の存在感ですね。A3変形のかなり大きなサイズにしています。インパクトを与えたいという意図もありましたが、結果的に写真の見え方はA4サイズよりもA3サイズの方が強い印象でした。細部までしっかり見て貰うためにはサイズは大きい方がいいと感じました。また印刷する用紙やファイルのポケットの透明度にもこだわりました。このポートフォリオは自分にとって、初めての作品集でもあったので、原点として後々見返したいと思えるように作成しました。その分かなり製作費はかかりましたが(笑)。

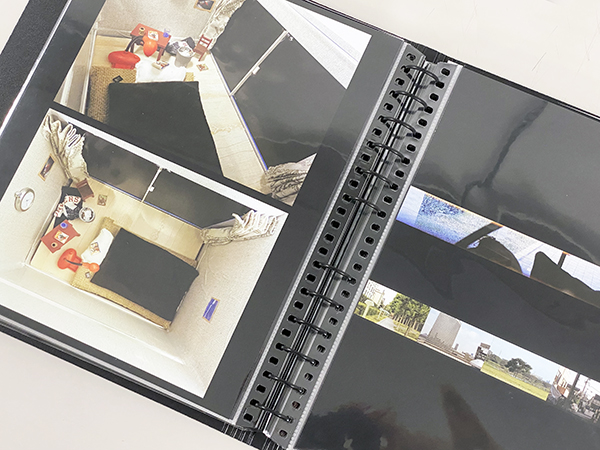

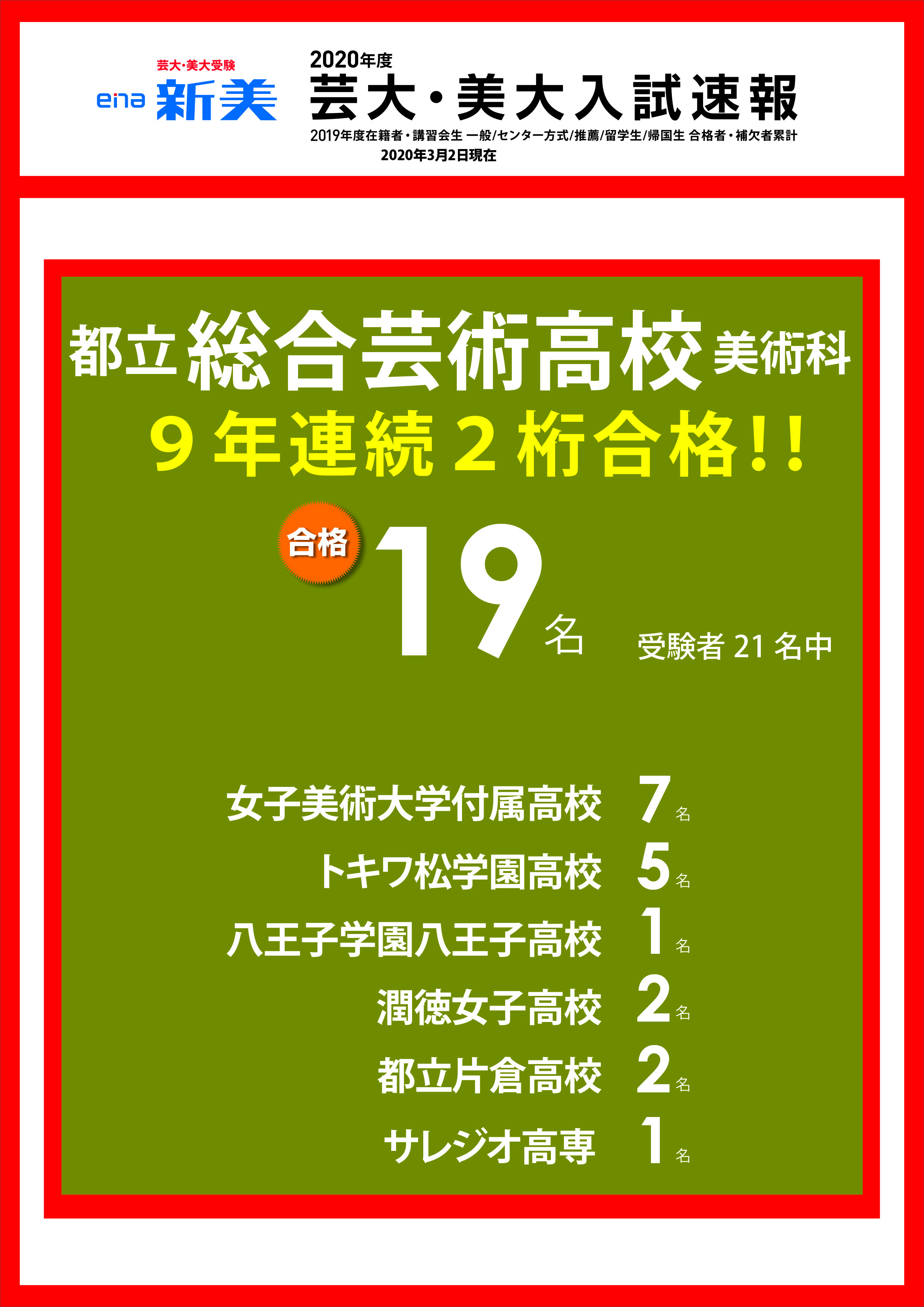

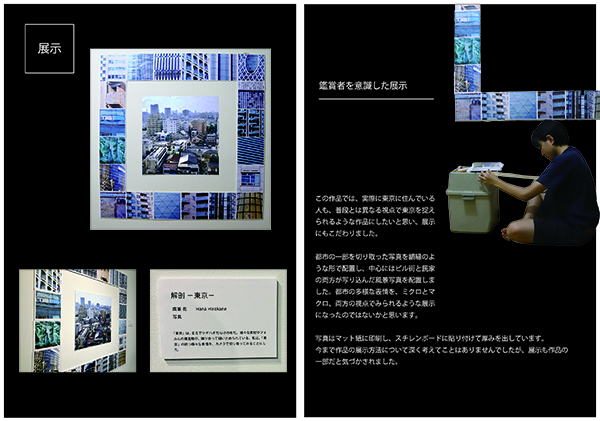

[広兼さん/ポートフォリオ/夏期講習会総合選抜型対策で展示した組写真を紹介するページ]

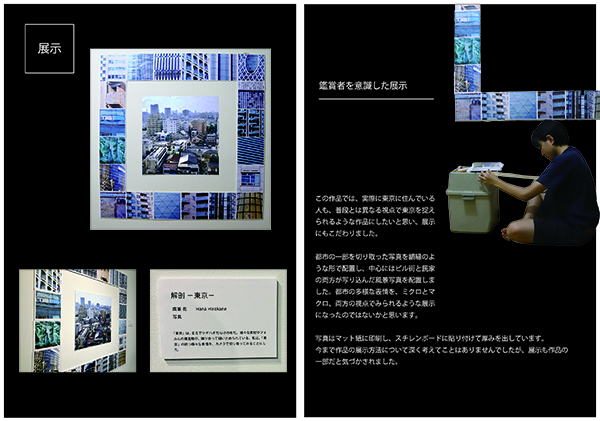

[樋口くん/ポートフォリオ/夏期講習会総合選抜型対策で展示した映像作品を紹介するページ]

【Q4:総合型選抜では出願時に「志望理由」などの文章を提出するケースが多いです。クリエイション資質重視方式では「自己推薦調書」という形式で「映像と自分自身との関わり」を記す必要があります。どんな内容を書きましたか?】

広兼:基本的には「映像を鑑賞する視点」と「映像を制作する視点」の二つをまとめました。映像作品を数多く見ている人であれば、その鑑賞体験を総合して映像についての明確な考えを書けると思うんですが、私はそれほど多くの映像を見ているわけではなかった。だから今まで見た映画の中で印象に残っているシーンを具体的に挙げようと思い、岩井俊二監督の『リリイ・シュシュのすべて』を観て考えたことを中心に書きました。そしてその鑑賞から学んだことを踏まえて、自分の映画製作の経験についても書きました。

樋口:構成として大きく前半と後半に分けて、まず前半では映像に限らず「今まで自分が行ってきた表現活動」をテーマにしました。音楽活動やデザインの勉強をしていたので、それらの要素がどのように映像表現にシフトしていくかということをまとめました。後半には提出した作品を制作するプロセスを書きました。ポートフォリオに記した短い解説では伝えきれない「自分と各作品の関係」について詳細に書くことを意識しました。

【Q5:面接試験で印象に残っていることはありますか?】

広兼:私は順番が朝一番だったみたいで、武蔵美に早く着きすぎて建物の前で待った記憶があります(笑)。すごく心配だったんですが、面接官の教授の方から様々な質問をいただいて、話したいことを話せたという印象です。面接自体の時間は思ったよりも短かったです。提出した作品について具体的な演出や技術的なことを聞かれるよりも、映像で表現することの根幹について訊ねられたという印象です。

樋口:そうですね。「表現」について問われたというのは僕の面接でも印象に残っています。提出した映像作品の中で通常あまり無いような長回しのショットを使っているんですが、その作品についての応答から「映像と絵画の違い」に話題が展開していったことを覚えています。事前に答えを準備するだけでなく、普段から「映像ってどういう表現なのだろう」と考えていることが期待されていると感じました。

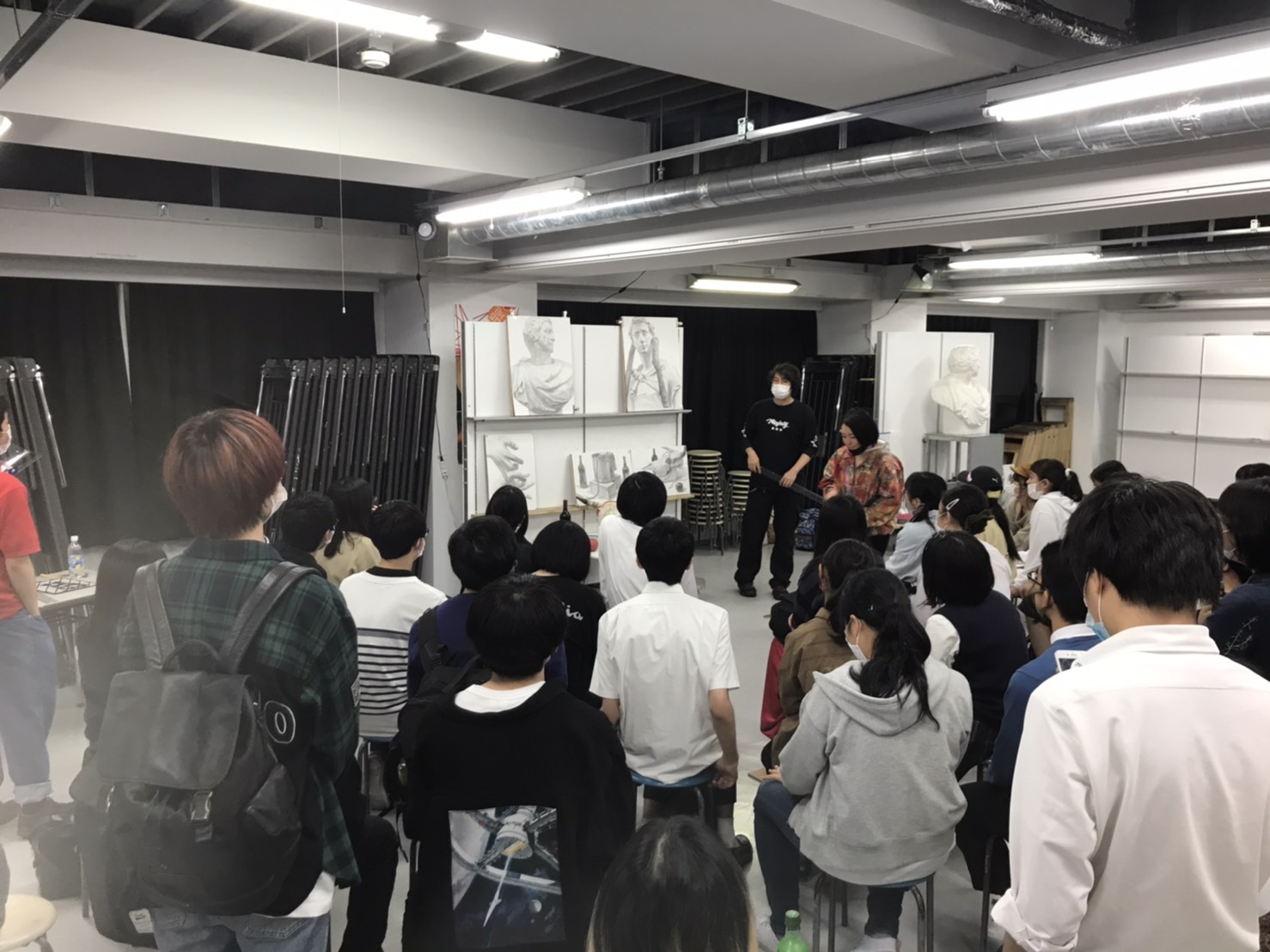

[2019年映像科/夏期講習会での総合型選抜対策]

【最後に:これから総合型選抜入試の準備をしようと考えてる人に向けてアドバイスをお願いします!】

広兼:一つは「入試に提出する作品」ということをあまり意識し過ぎないこと。高3で映画を製作していた時はクリエイション資質重視方式に提出することを見越していたので、どうしても作りながら「どうしたら受かるだろう」と考えていました。でも今思うと、自分の制作に対する意思を貫くことが一番大切だと感じます。

もう一つは全然違うことでですが、学科の勉強をちゃんとすること。総合型選抜入試を受けた後は不安で何も手につかなかったので、少しずつでも勉強をしていれば「総合型がダメでも一般がある」と思えて安心する。だから学科の勉強はしておいた方がいいと思います!

樋口:比較的短期間で準備したこともあり、予備校の授業以外の時間に見た作品や気になったことを「どうすれば作品の形に変換できるか」ということをつねに考えていました。そしてその考えを言葉にすることも大切だったと思います。クリエイション資質重視方式は「作品を作るだけで合格できる入試」だと思われているかもしれませんが、実際は、作品を作り、それを言語化し、他者に伝えることまでが求められているように感じます。そういう意識を明確に持って準備ができる人にとっては、自分を成長させるきっかけにもなると思います。頑張ってください!

森田:同じ入試でも準備の仕方や作品についての考えが違うということがよくわかりました。

お二人とも、今日は貴重な話をありがとうございました!

《2020.6 オンラインでのインタビュー/広兼さん&樋口くん、ありがとうございました!》

///////////////////////////////////////////////////////////////

お知らせ:

新美映像科の総合型選抜対策はここから始まる!

○7/11(土)・18(土)映像科・先端芸術表現科合同オンラインゼミ「映像制作・ポートフォリオ・面接試験について・知る、学ぶ」

///////////////////////////////////////////////////////////////

映像科夏期講習会の情報(7/20〜) ※今年度夏期講習はオンラインでも行います

映像科年間授業予定について

映像科公式Twitter

映像科公式Instagram

ピーター・ドイグとは1959年、英スコットランド生まれ。カリブ海のトリニダード・トバゴとカナダで育ち、ロンドンで美術を学び、2002年からはロンドンに加え、トリニダード・トバゴの首都、ポート・オブ・スペインにもアトリエを構えています。

ピーター・ドイグとは1959年、英スコットランド生まれ。カリブ海のトリニダード・トバゴとカナダで育ち、ロンドンで美術を学び、2002年からはロンドンに加え、トリニダード・トバゴの首都、ポート・オブ・スペインにもアトリエを構えています。