毎日毎日晴れたかな、と思って傘を持って行かずに外出すると大雨に打たれてしまったり、

今日は天気が悪いから、、、と洗濯物を干さずにいたら、一日中曇りだったり。

なんだか「梅雨は日本の文化だ」と言われていますが、あまりに長すぎますし

ちょっとそろそろカラッとした日差しの日々が恋しくて堪らなくなってきました。

そして家の中の様々なものがカビっぽくなって頭を抱える日々を送っています。

基礎科講師デザイン科担当の名越です。

新宿美術学院基礎科も7月からいよいよ夏期講習が始まり、みんなのスイッチが入り始めた感じがします。

今年の夏期講習は、新型コロナウィルスの影響もあり、例年とは違うスケジュールでの授業となっています。

普段はこの時期、朝から夕方までか、夜間という2種類から選ぶような形だったのですが、

多くの生徒さんがこの時期まだ学校があるため、昼間は学校でに行き、夜間はシンビで実技という

ハードなスケジュールを毎日こなしています。

実は基礎科の生徒さんにとってはかなりハードでも、

このスケジュールは来年(もしくは再来年)受験科に行くとこのスケジュールになるんですよね!

8月の頭からは昼間or夜間がスタートしますので、夜間を取っていた人も昼になったり、

学校の都合でまた夜間になったり、ちょっと大変な日々が続きますが、

「これを越えればきっと力がしっかりと付く!!」と信じ、毎日力を振り絞っていきましょう!!

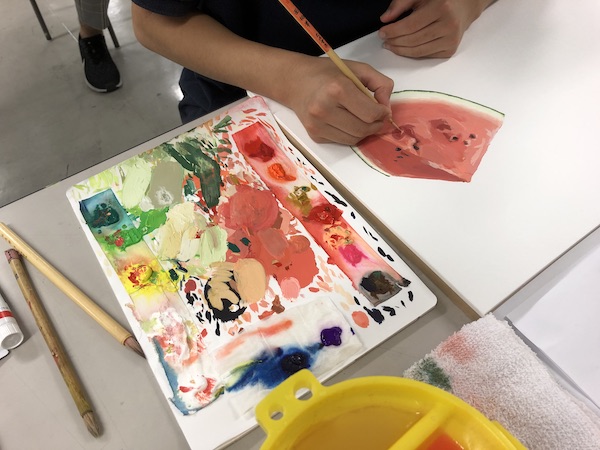

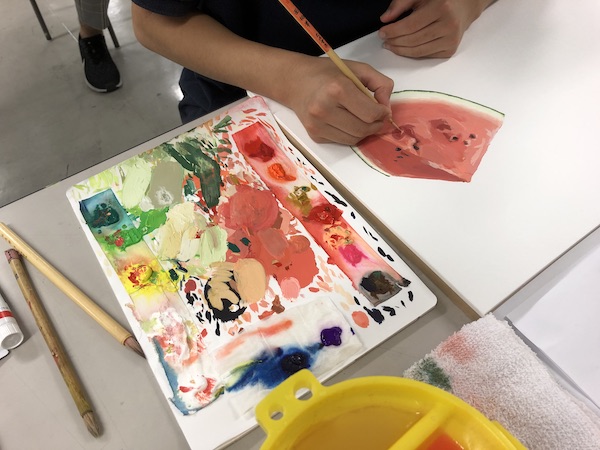

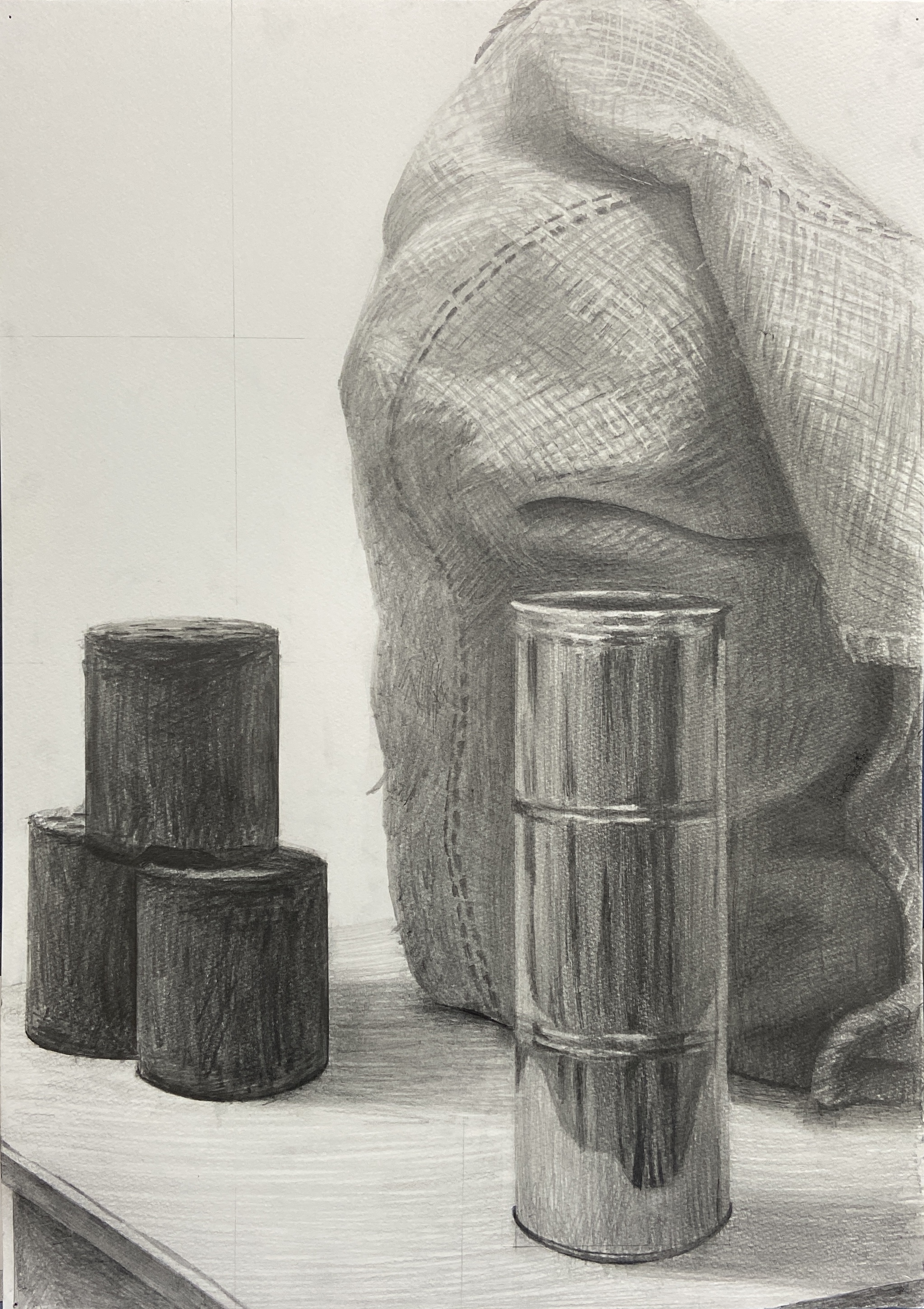

デザイン科は全員初めての絵具を使った細密着彩です。

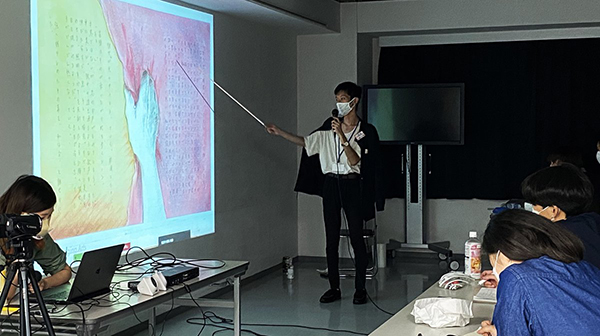

先生もデモストをしました!

モチーフを観察しながら、丁寧に色を作っています。

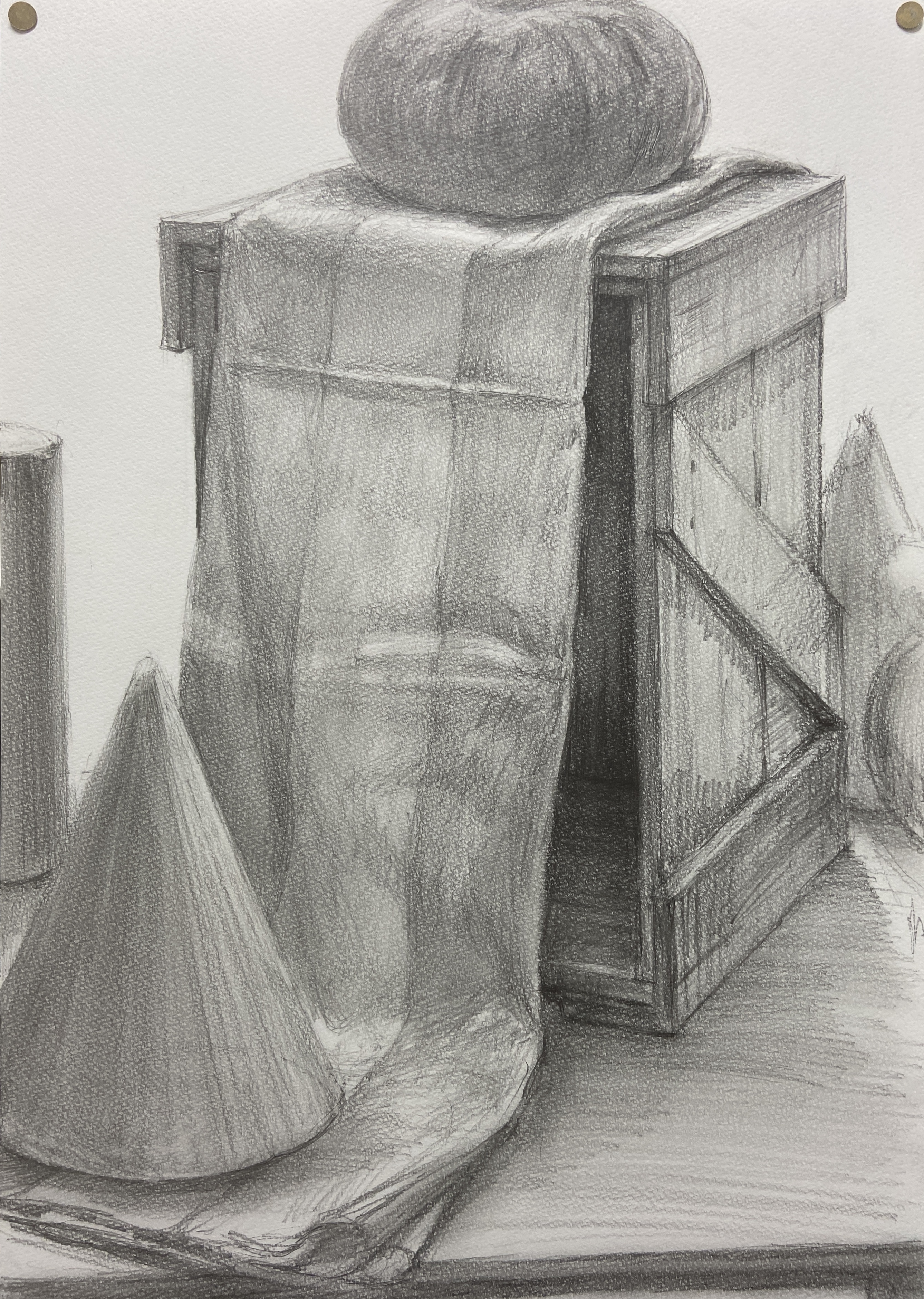

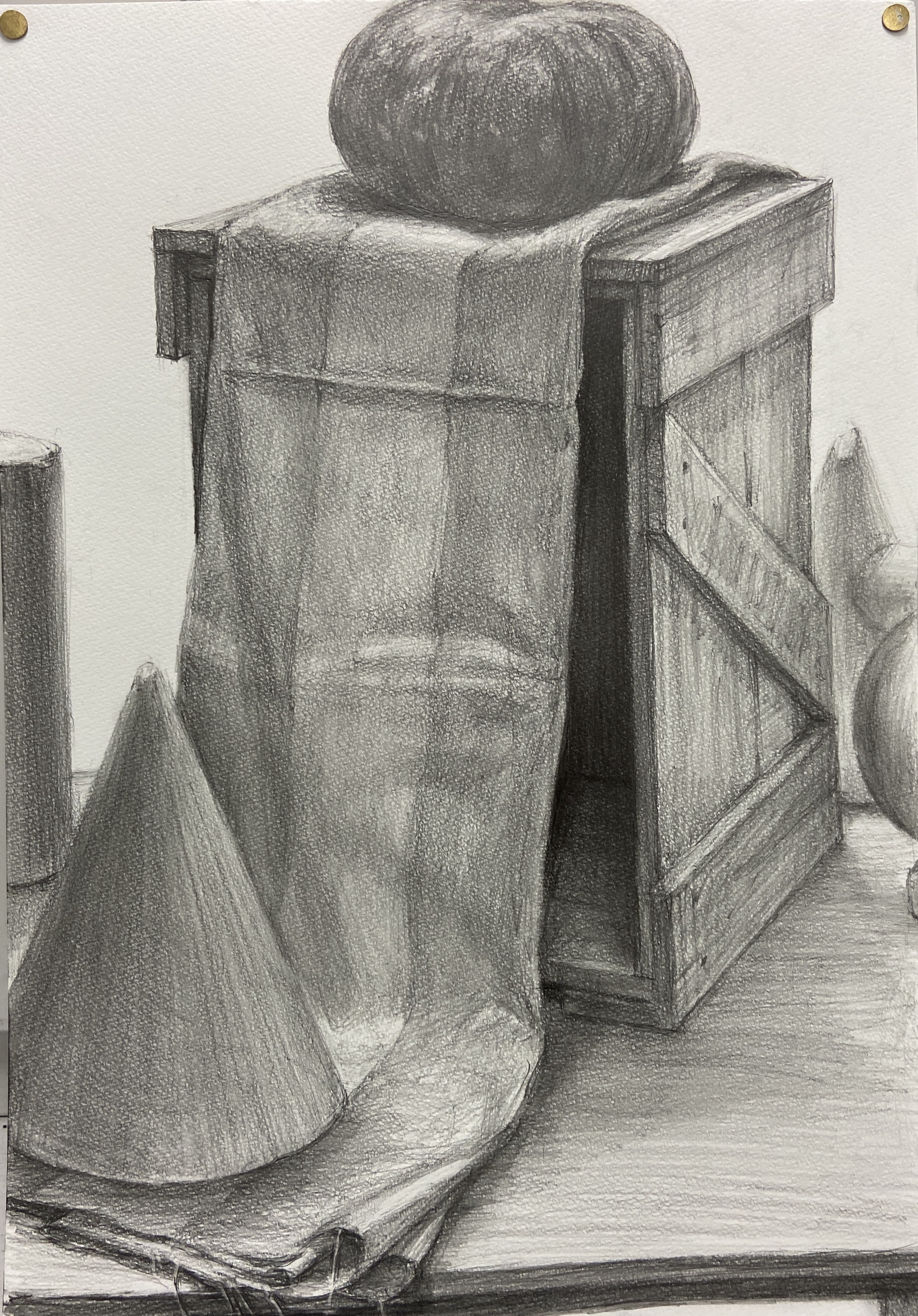

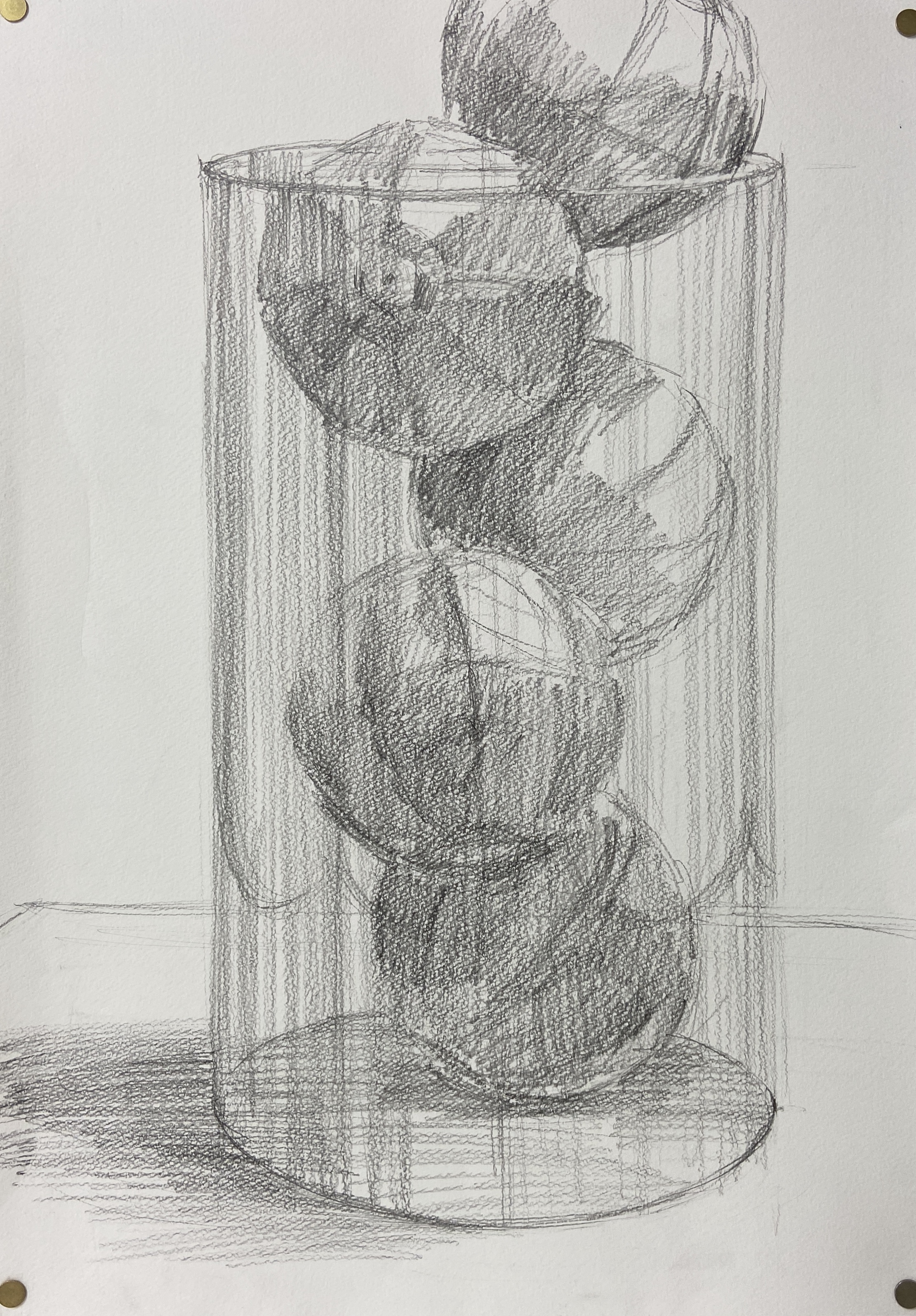

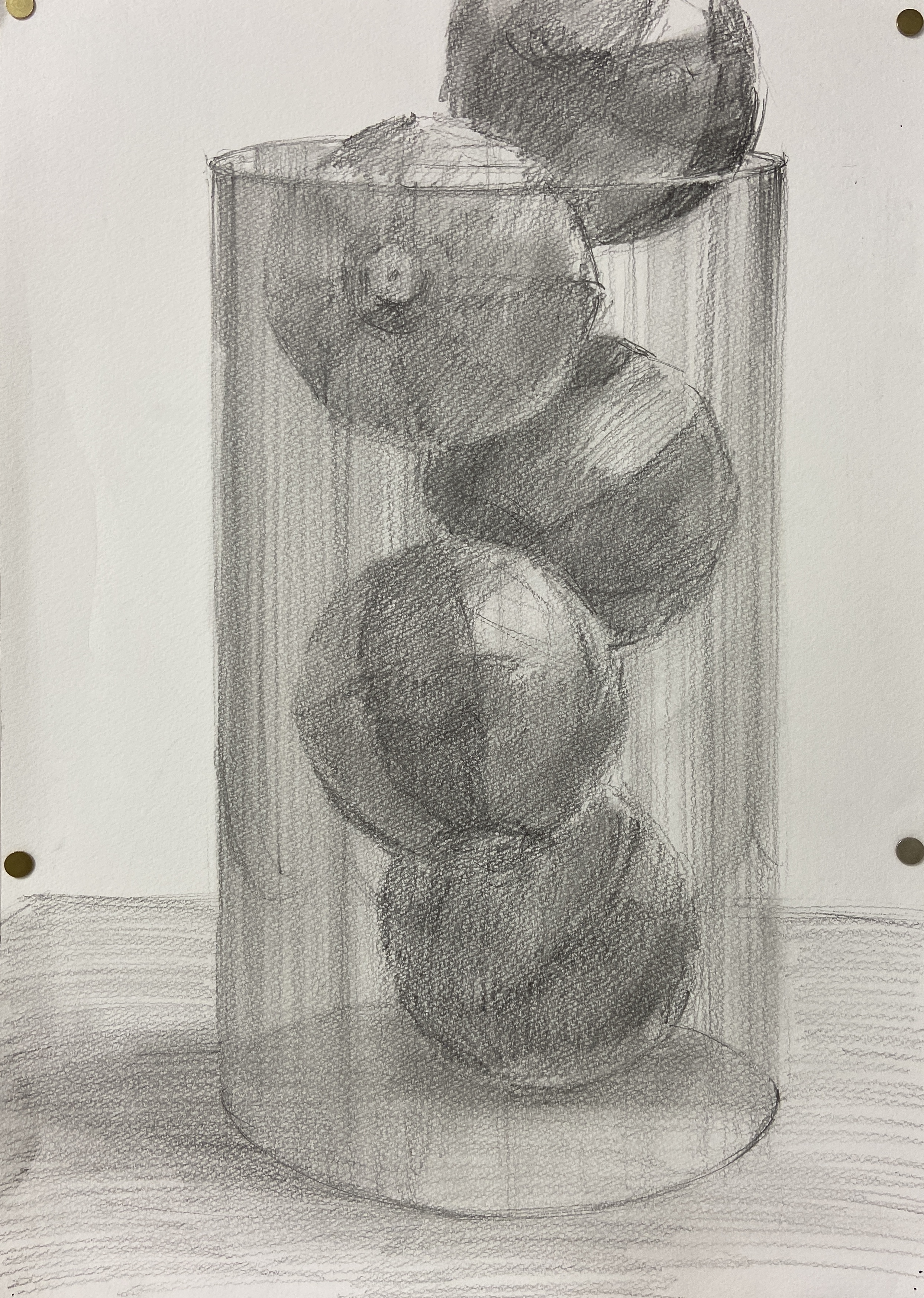

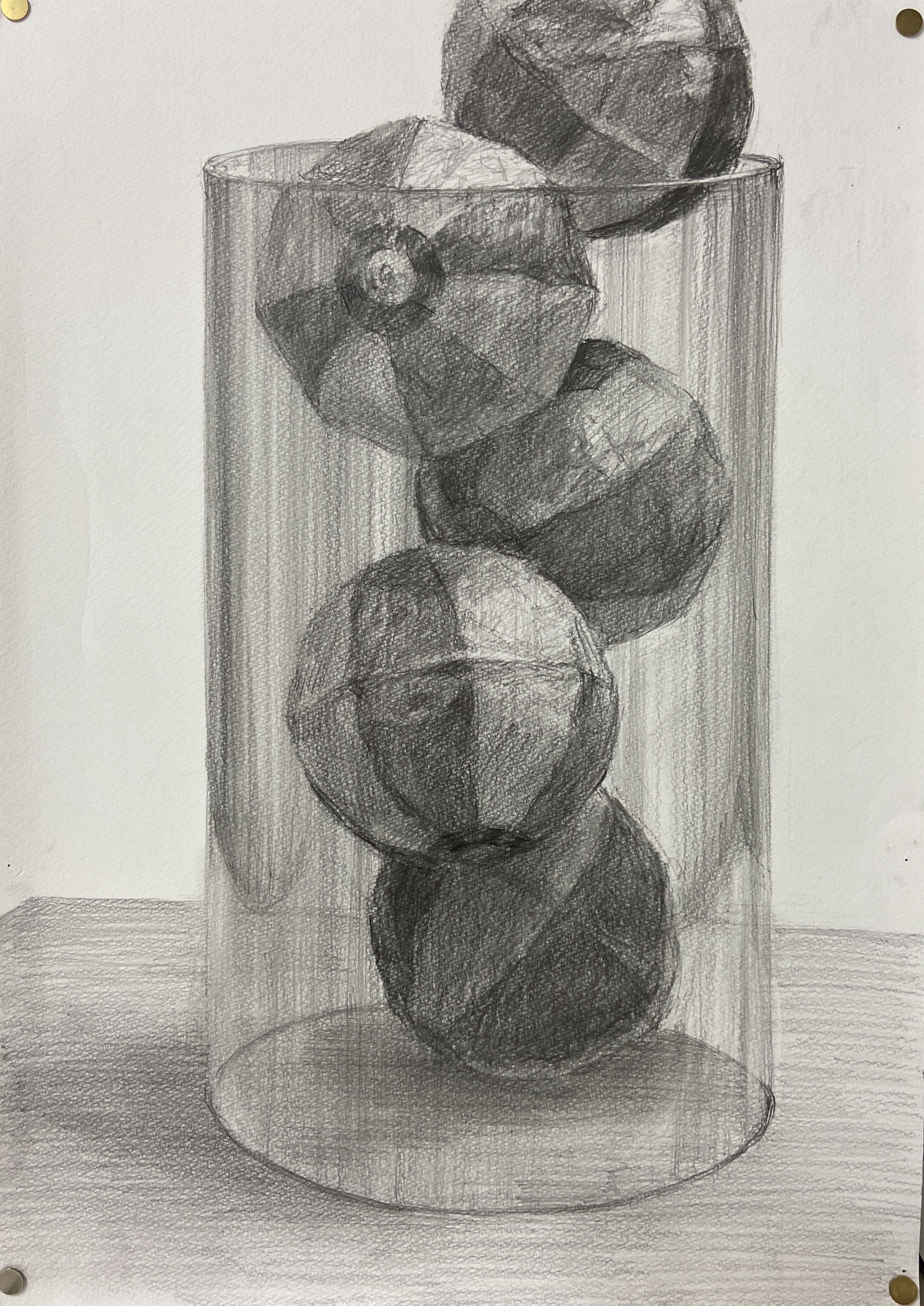

油絵科は可愛いモチーフを描いています!

日本画科もデザイン科に負けず、夏のモチーフを描いています!

なかなか夏の楽しみを時間的にも天候的にも楽しめませんが

新宿美術学院基礎科では、そんな気持ちも(1割りぐらいは)モチーフでカバーしていければと

思っています、、、。

ではでは

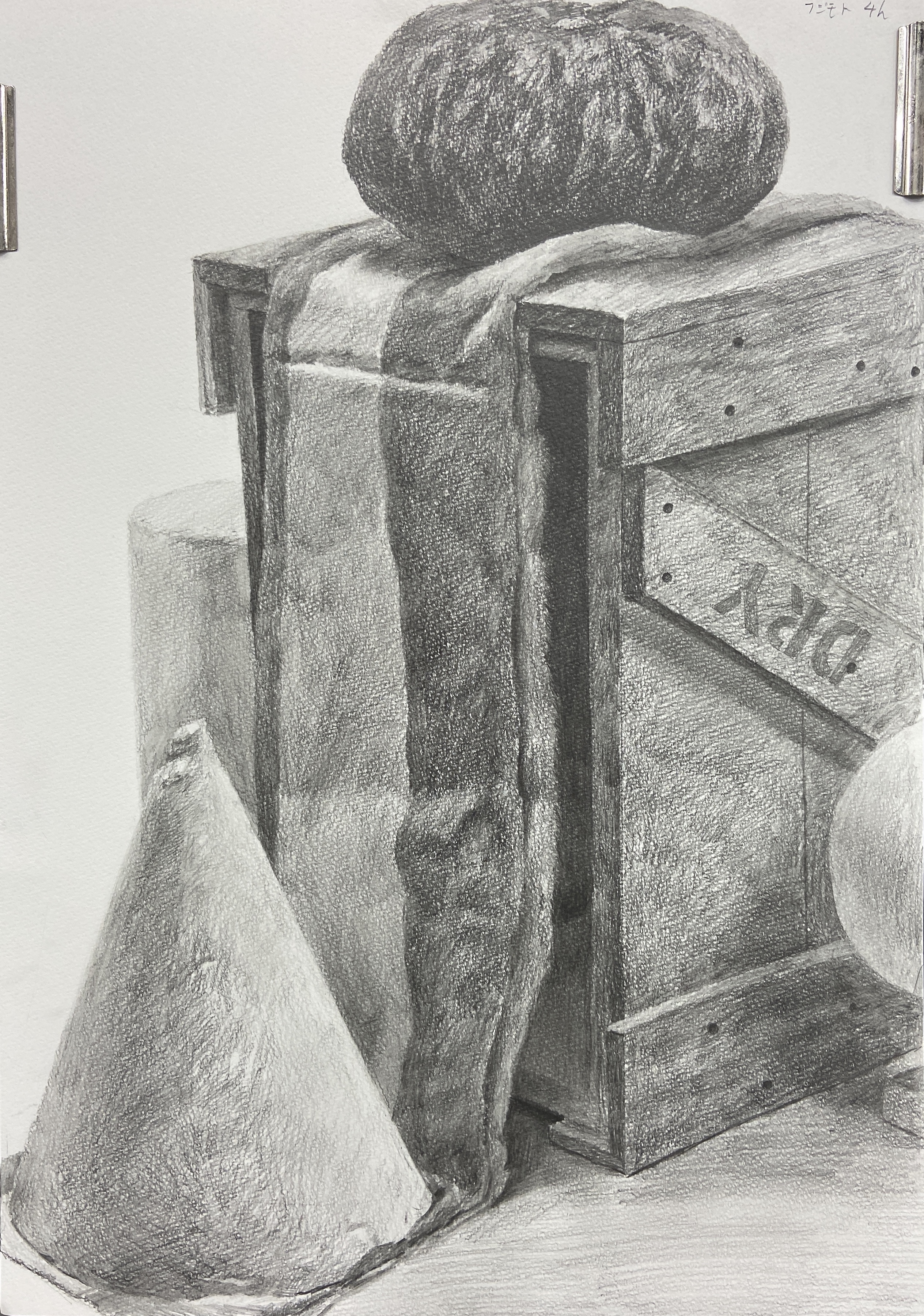

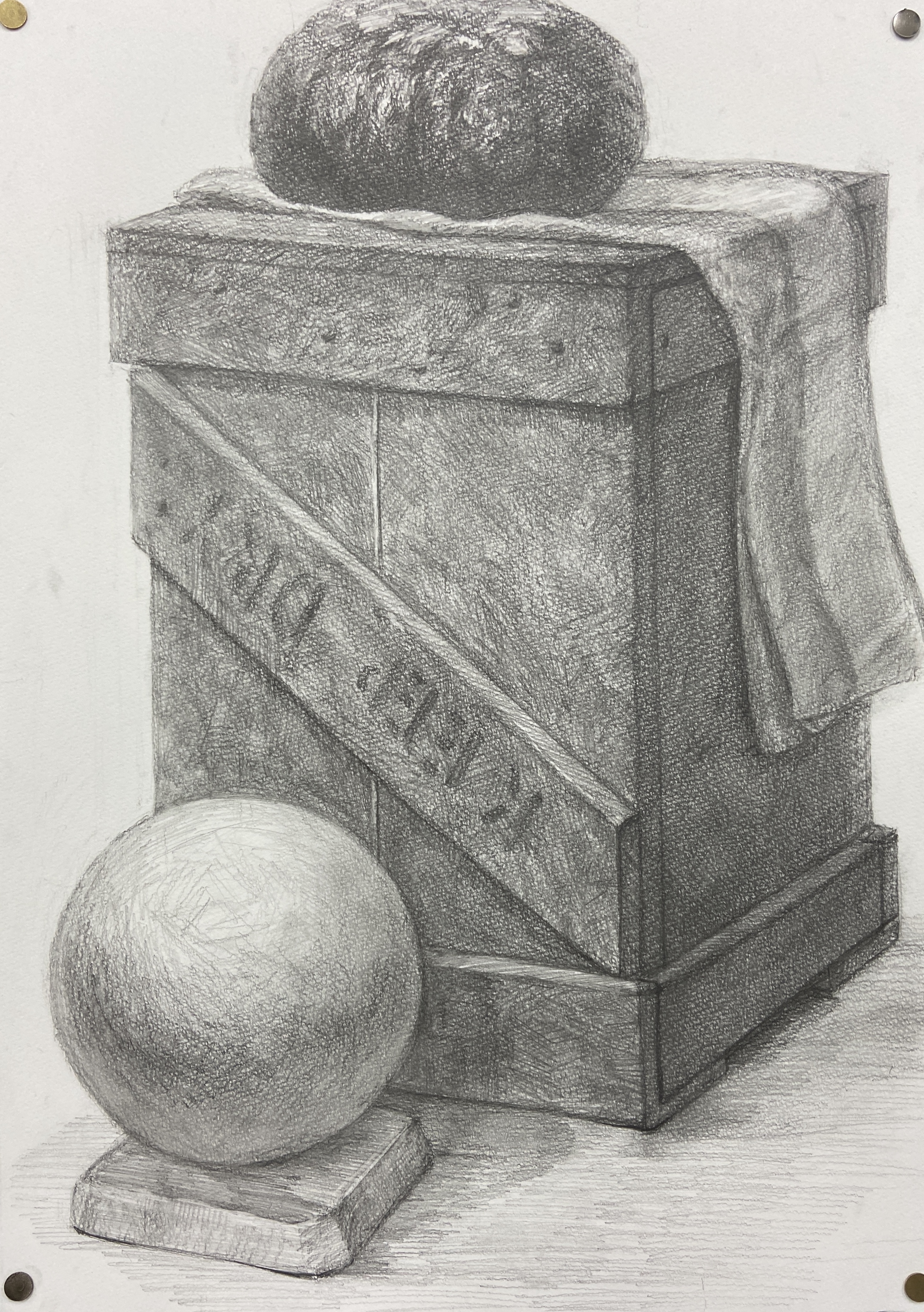

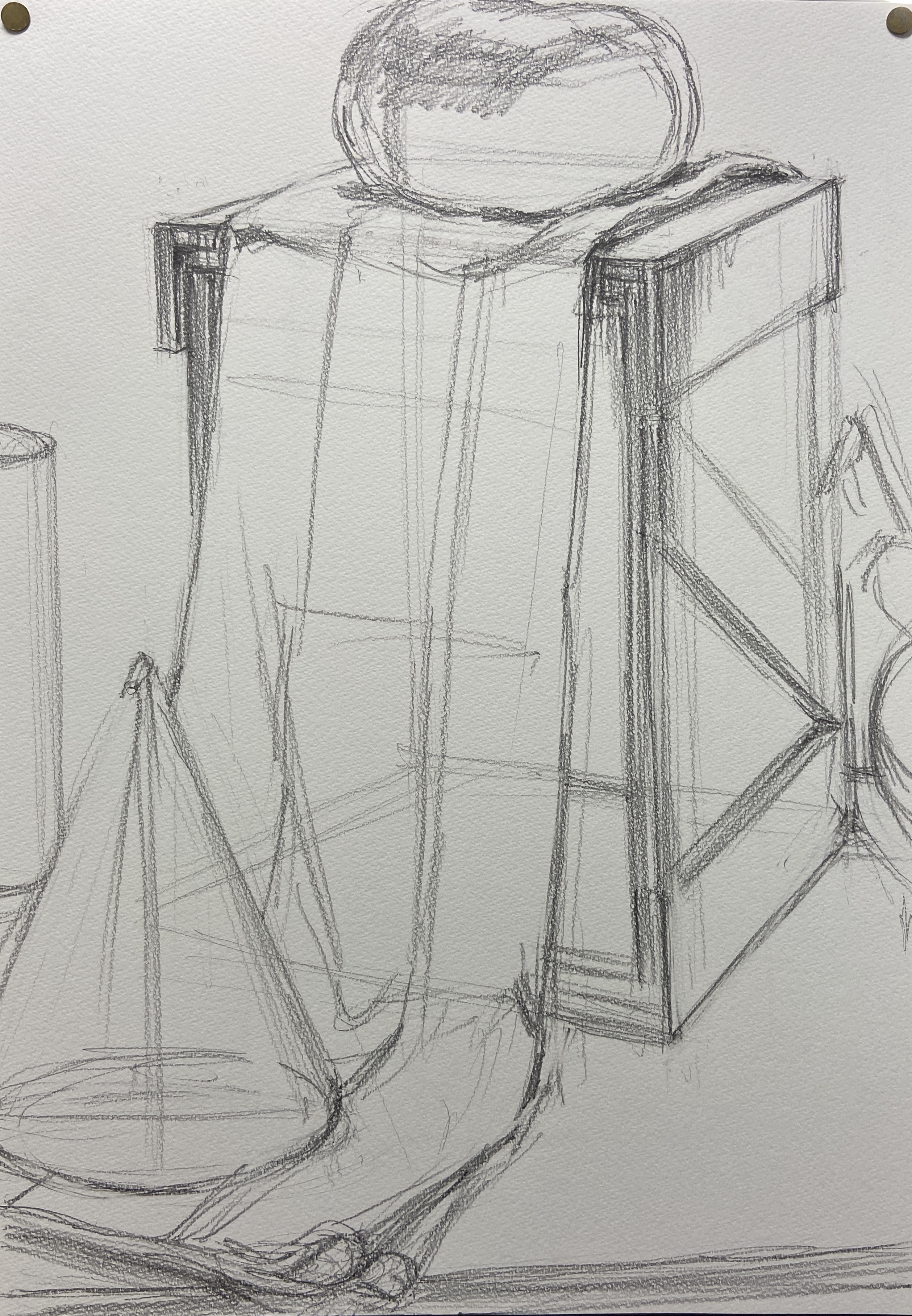

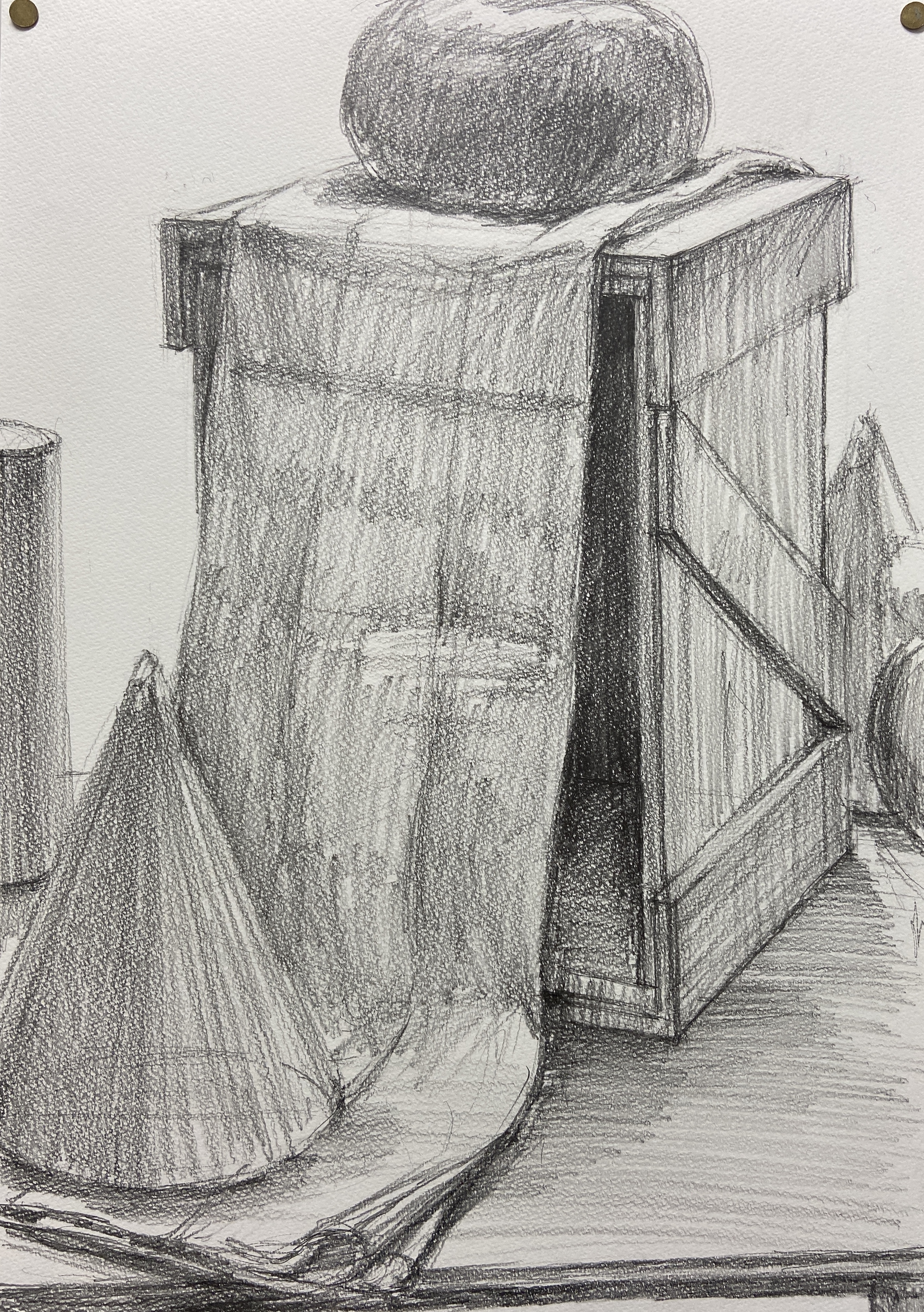

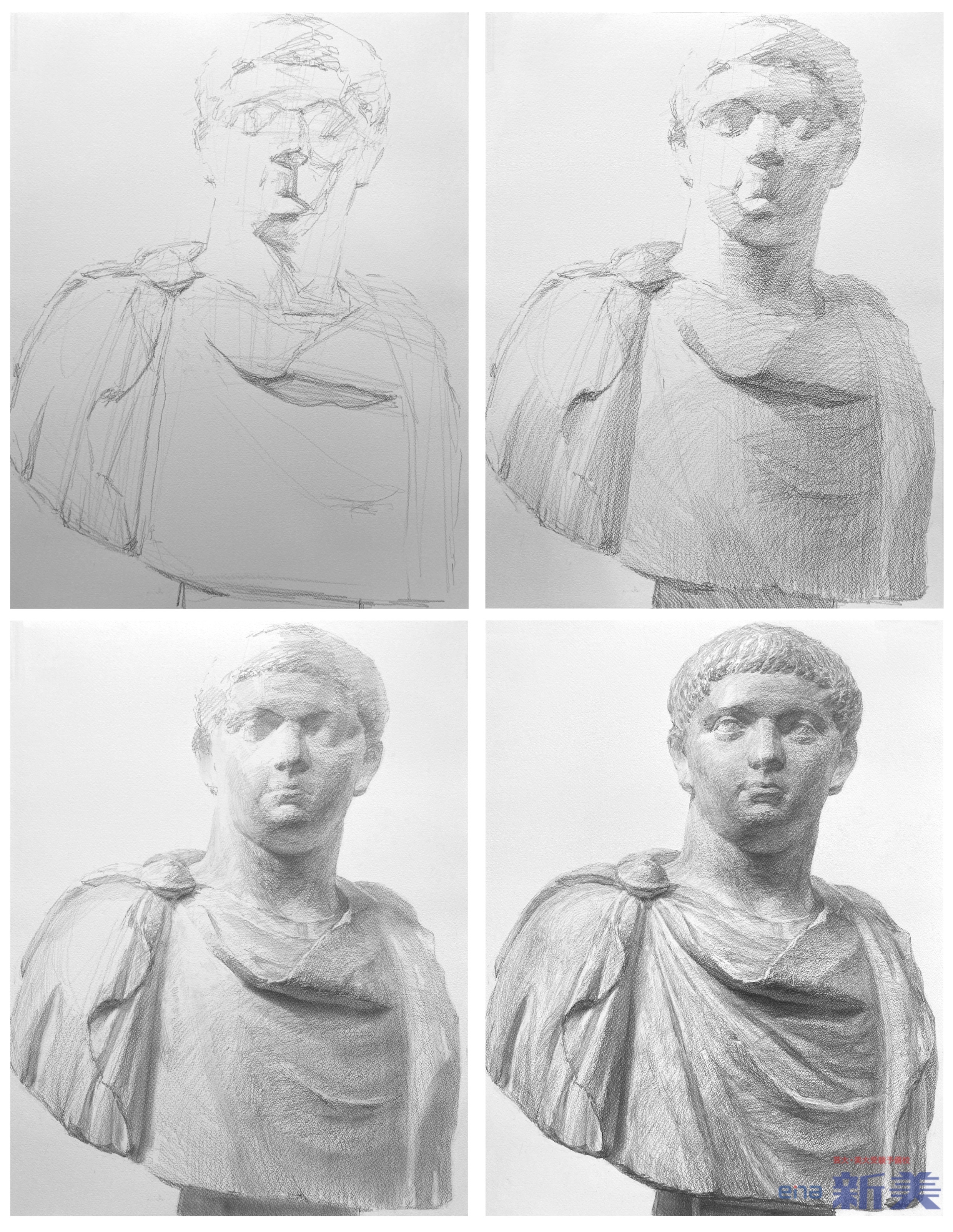

今年は、徹底的に手順をしっかりしていきたいと考えています。特に試験時間の短い課題では、その辺がとても大切になります。

今年は、徹底的に手順をしっかりしていきたいと考えています。特に試験時間の短い課題では、その辺がとても大切になります。