こんにちは。映像科です。

6月に入って日も長くなってきました。映像科の木曜と金曜の授業は17:30スタートですが、この時間に教室の窓の外が明るいと「夏が近づきつつあるな~」と思います。気温によっては夏のような日もありますね。

そんな時期ですので、ホームページでは既に夏期講習会の7・8月の授業の募集がはじまっています。これから毎回おしらせすることになると思いますが(!)、ひとまず映像科の夏期講習会の授業は全部で4つのタームに分かれています。

○7/20(土)~7/23(火):感覚テストor発想力 集中特訓コース

○7/25(木)~7/30(火):私立美大映像 総合型選抜対策コース

○8/8(木)~8/13(火):私立美大映像 実技対策総合コース

○8/15(木)~8/20(火):武蔵美映像学科特訓&コンクールコース

(昨年の夏期講習会の様子)

+

引き続き、一学期の授業は木金日の週3日のコースを開講しています。

見学や無料体験希望の方はena美術新宿までお問合せください!

・6/6(木)文章研究課題:映像メディアについて書かれた文章を読解する

・6/7(金)映像表現ゼミD:写真表現について

・6/9(日)実技総合課題③:写真と文章によって物語を表現する

・6/13(木)映像鑑賞課題:レクチャー、鑑賞

・6/14(金)映像鑑賞課題:プレゼンテーション、ディスカッション

・6/16(日)アーティスト研究課題/入試情報説明会

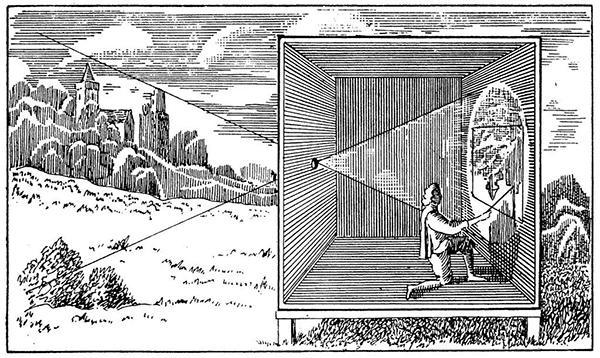

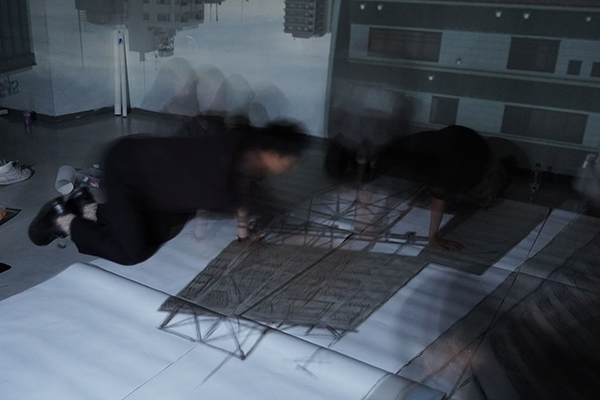

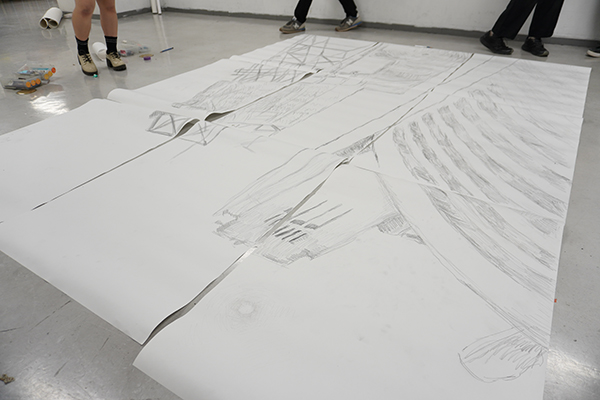

・6/20(木)ワークショップ③:映像メディアによる空間的な表現

・6/21(金)ワークショップ③:映像メディアによる空間的な表現

・6/23(日)ワークショップ③:映像メディアによる空間的な表現

・6/27(木)小論文課題①or鉛筆デッサン課題①制作

・6/28(金)感覚テスト課題①制作

・6/30(日)感覚テスト課題①制作/小論文課題①or鉛筆デッサン課題、感覚テスト課題①講評

・7/4(木)小論文課題②or鉛筆デッサン課題②制作

・7/5(金)感覚テスト課題②制作

・7/7(日)感覚テスト課題②制作/小論文課題②or鉛筆デッサン②課題、感覚テスト課題②講評

・7/11(木)一学期末コンクール(感覚テスト)

・7/12(金)一学期末コンクール(小論文or鉛筆デッサン)

・7/14(日)一学期末コンクール(講評会)

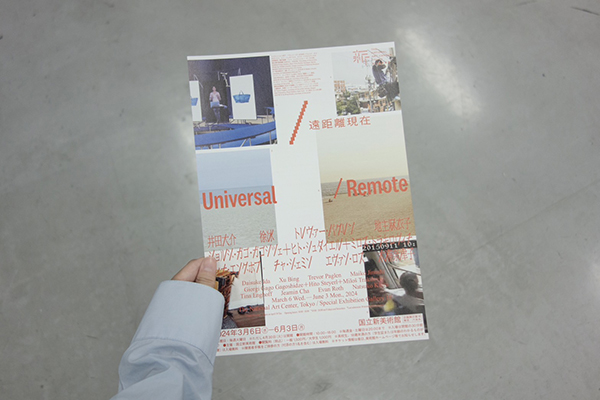

なお先週の授業では、国立新美術館で開催されている「遠距離現在 Universal / Remote」展に行ってきました!

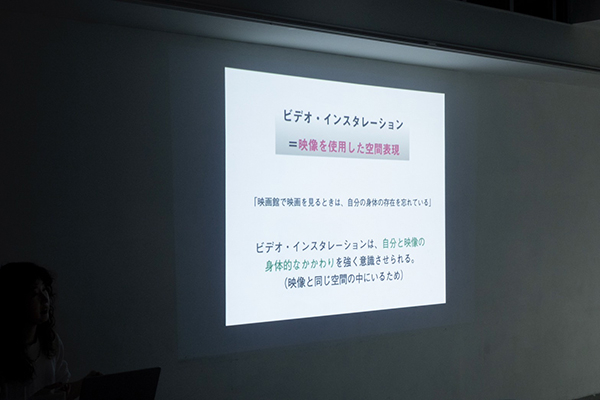

美術館に行く前には講師による現代美術やビデオアートについてのレクチャーも行いました。教室の中だけでは味わうことのできない、映像や美術の“今”を体感する機会になりました。

↓↓SNS(映像科公式)もあらためてよろしくお願いします!

///////////////////////////////////////////////////////////////

ena美術新宿 映像科 公式Instagram

ena美術新宿 映像科 公式X

映像科の授業

オンライン教育科(映像コースも開設)

![DIRECTORS LABEL ジョナサン・グレイザー BEST SELECTION [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/417YSXFS7DL._AC_SY445_.jpg)