こんにちは!彫刻科の小川原です。突然ですが最近体重が増えてきて困っています…。運動量が足りないのかな。彫刻は沢山動くイメージですが、実際自分は制作していてもそんなに体動かしている感じは無いですね。強いていうなら木槌を振る為に腕は動かし続けるので右腕だけ運動になってるのかもしれないです(笑)この話を絵画の人としたら、「少なくとも立って作業してるんだから座ってるよりいいよ」と言われました。

結局重いものはフォークリフトとか使ってしまうし、意外と動いてないな?と思いました(笑)

さて、それではこれまでの優秀作品を紹介します。

素描の友人像です。最初は15分おきにお互いにポーズし合って描く予定でしたが、描き合う形に変えました。微妙に動く対象を捉えるのもかなり勉強になったんじゃないでしょうか。

それぞれ木炭紙大M画に鉛筆で描いています。

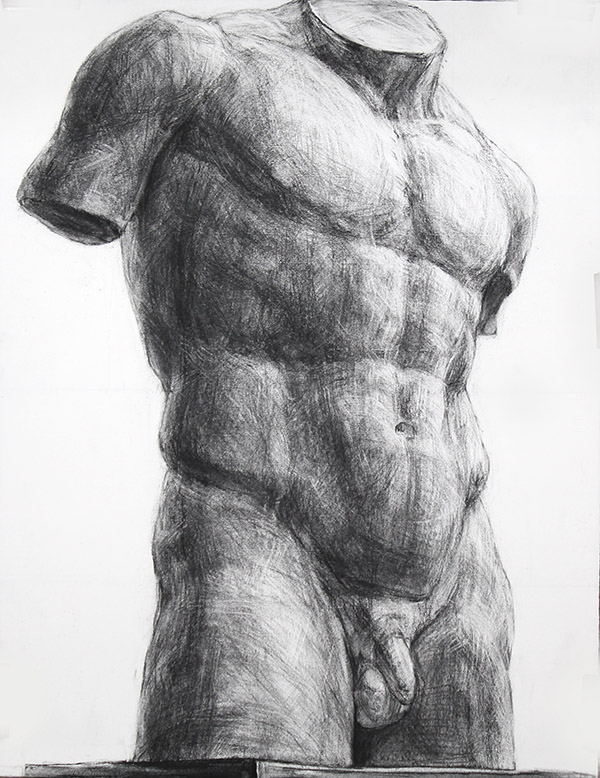

T.U君の作品。

鉛筆の扱いに長けていて、形の抵抗感の表現が良く、高い描写力に目を引きつけられます。具体的に実際の形を絵を介してイメージできるところが魅力となっていますが、腕がやや円柱状のカタい構造になってしまっているのとを中心に、体の探りに粘りが弱いのがもったいないところです。

F.Tさんの作品。

繊細に探った表情に作品の魅力が集約されています。同時に作者の、表情に込めた意気込みも伝わってきます。ただし作品全体ではまだまだやり取りが足りないところは反省点として残ります。作品として成立する最低限のことは全体にできていますが、皮膚感や服の描写をはじめとした言い切りの完成度をさらに増していきたいです。

H.Iさんの作品。

頭部の表現にリアリティがあり、独特の人間味が作品の魅力となっています。丁寧な形の探りにも好感が持てます。顔の影が体に落ちていますが、やや汚れにも見えてしまい、惜しいところです。あとは顎下の厚みや奥行きがうまく表現できるとさらに説得力のある作品になったと思います。

石膏のマスクと任意の幾何形態の構成。

模刻力に加えて空間をいかに魅力的に使っていくかが攻略のポイントです。何より完成度が求められますが、構成自体に自分なりの意図をしっかり持って取り組まないと他と代わり映えしない作品になってしまいます。

K.S君の作品。

円柱とヴェロッキオを構成しました。3本の円柱はズレながら全て垂直に設定してあって、ヴェロッキオは3次元的に斜めに配置しています。全体感としては高さが使えていて空間の広がりが感じられ、円柱の持つ縦の時間軸と、ヴェロッキオの持つ斜めの時間軸によって2つの時間を同時に体感することができます。完成度も十分なので、実際の試験時間内でこのくらいのものを出していくつもりでいれると良いです。

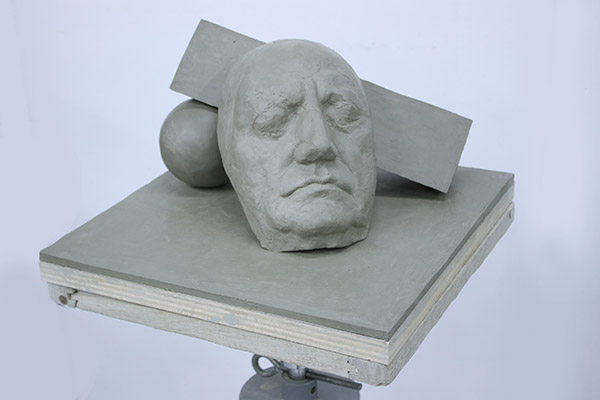

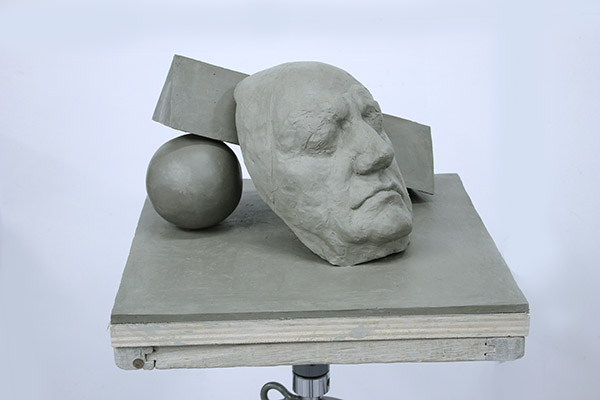

A.Hさんの作品。

ゲーテと三角柱、球、六面体の構成。一つずつ完成度を上げ、組み合わせ配置する方法をとっています。この方法は心棒による固定が制限される為にアクロバットな構成はできません。なので完成度での勝負に賭けた一点突破型の作品と言えます。この作品はゲーテの完成度もさることながら幾何形態のフィニッシュ感や接点のこだわりに明確な目的意識が感じられ、必要なことをすべてやりきっていることが評価できます。構成内容に関しても問題ないですが、やはり組み方が限られてくる中で他と少しでも差を付ける為に同じ「置き系」の構成でもどんな可能性があるかは常日頃から考えておきたいです。

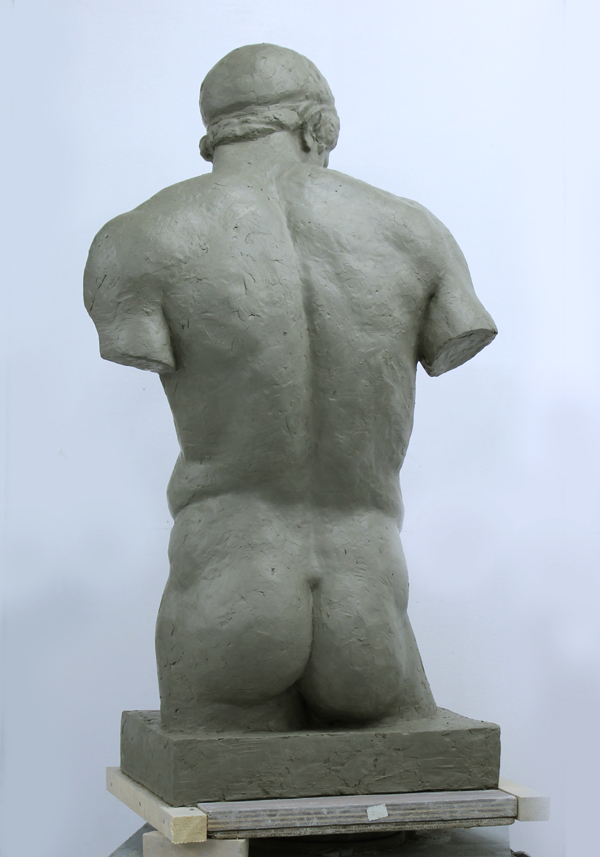

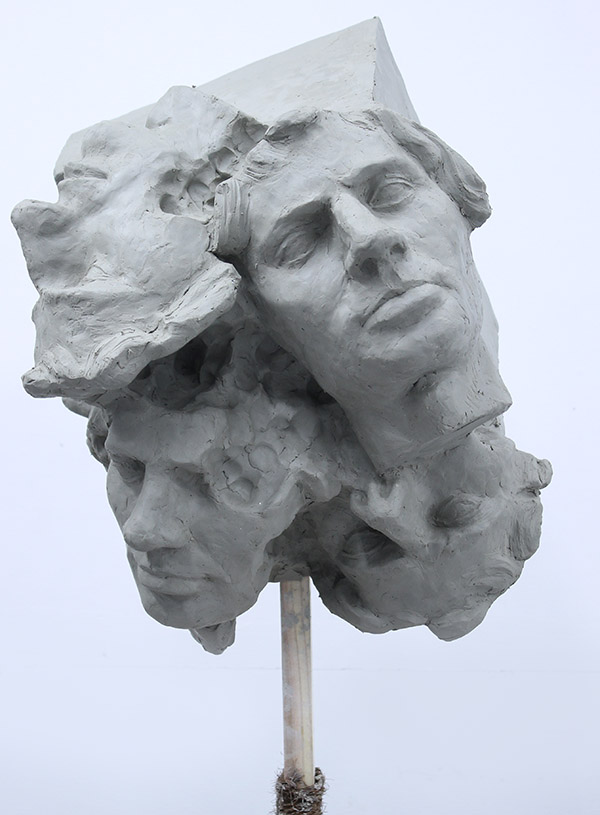

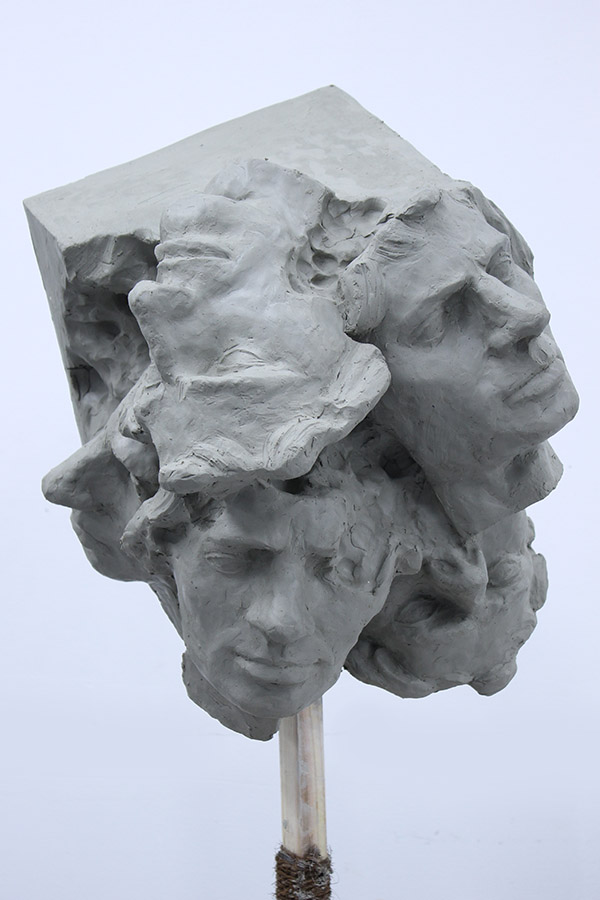

今回は僕もつくってみました。

ヴェロッキオと立方体の構成です。8時間くらいかかってしまいました。最初に立方体を仕上げて、そこに彫り込むように融合するヴェロッキオを配置したのですが、ヴェロッキオを配置する平面をつくり切らなければ6時間でいけそうです。(ヴェロッキオは別につくっておいたものを組み合わせたのではなく、粘土の塊を動かしながら立方体をもとにつくりました。逆さまのマスクも、まっすぐに置かれたモチーフを元に頭の中で回転させてつくっています。試験ではモチーフを動かせないので、こうした構成をする為には形を向き角度関係なく空間状に置き換えられる想定力が必要です。

石膏像のライティング課題。ライティングでは光線状況を極端にすることで光源設定を合わせることの重要性を強制的に体感してもらうことを目的としています。通常描く石膏デッサンではここまで明解なバルールの状況は有り得ないですが、イメージの中にはこのような捉え方をイメージの中にとどめておく必要があります。

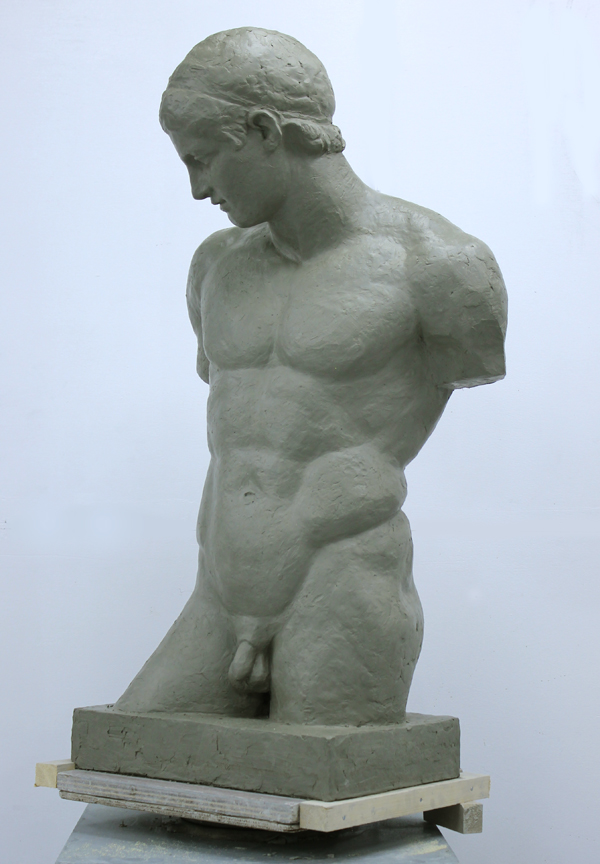

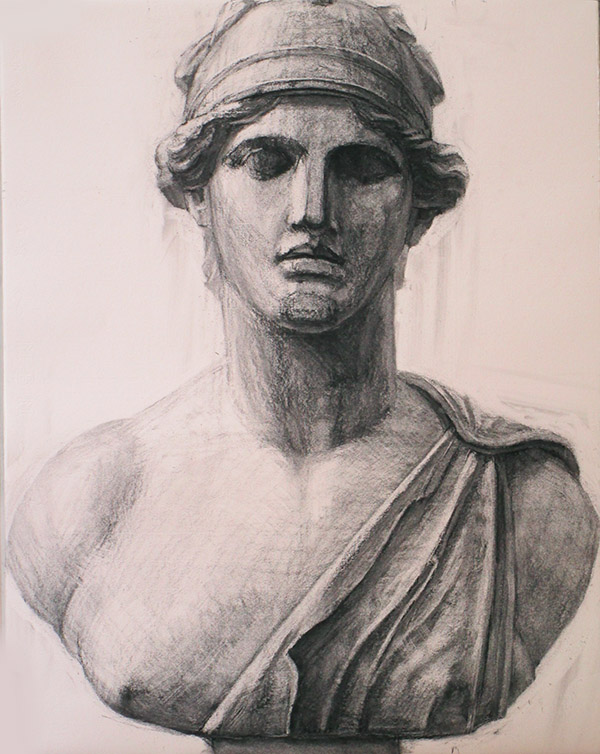

T.U君の作品。

現象としての光と陰(影)の変化の魅力と、作品としての完成度の魅力が光る作品です。体に対する頭部の動きの弱さが惜しいところです。単純に「描く力」は十二分にあるので、真に対象を捉えることを目指し飽くなき探究心をもって取り組んで貰えたらいいと思います。そのレベルまでいけたら敵は無いです。

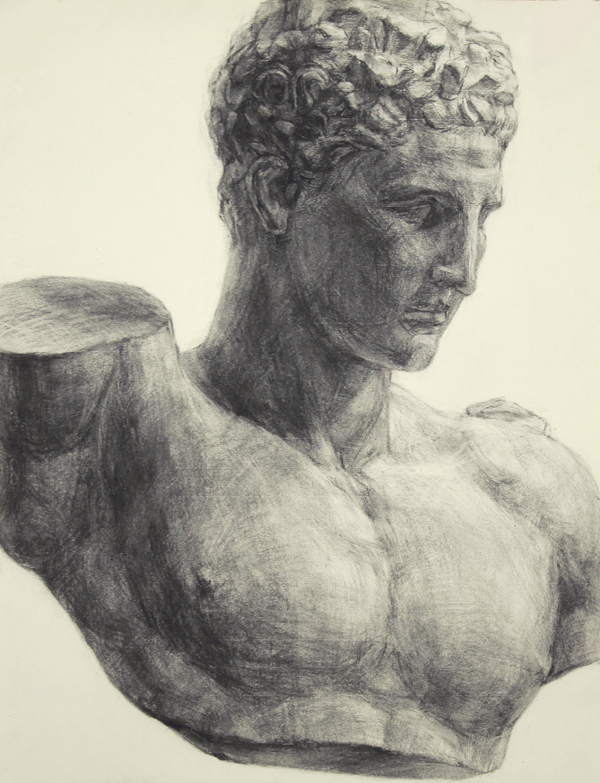

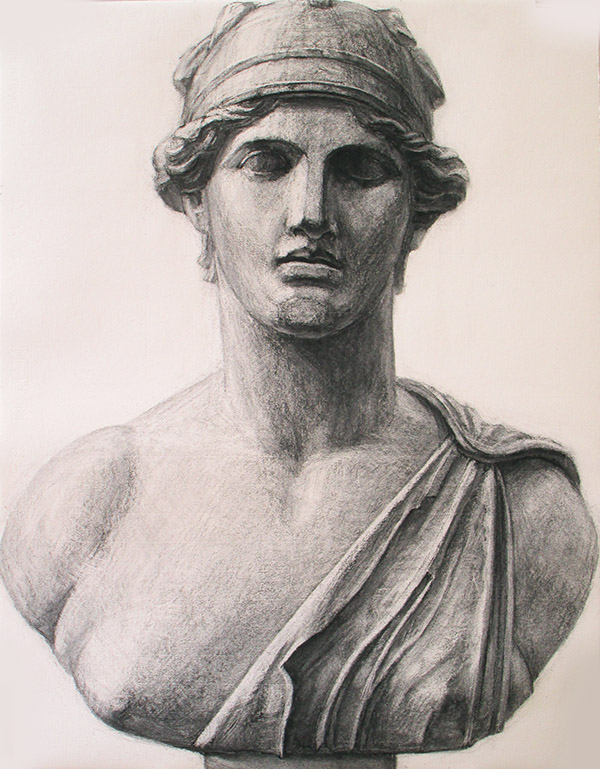

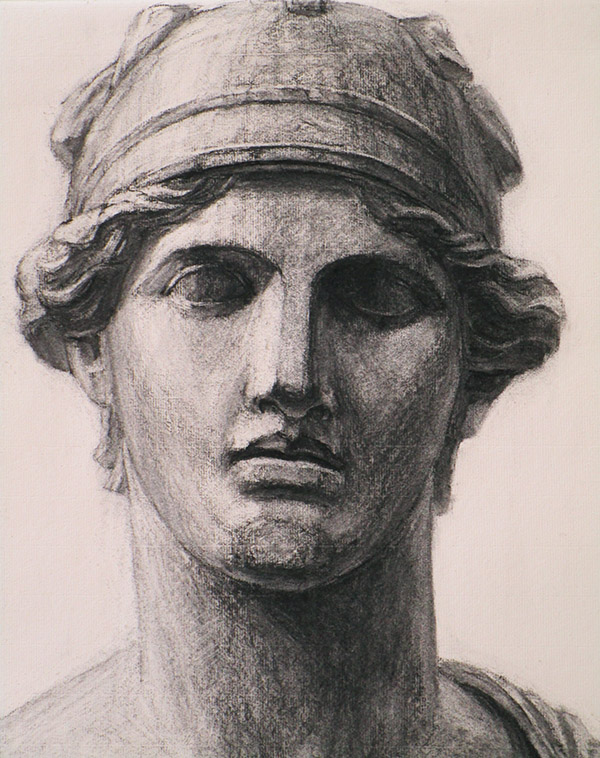

基礎の課題でデモンストレーションを行いました。彫刻科ということではなく、あくまで基礎基本ということで、彫刻科風(笑)のデッサンではなく、線を多用せず、グラデーションを重視して描いてみました。

アマゾン。

アマゾンは初めて描きましたが、単純が故、描き切ろうとするとなかなか難しいです。ライティングよろしく光源設定を重要視した描き出しです。 形、調子、空間、密度。全ての要素に対してバランス良く全体を探っていき、構築していきます。

形、調子、空間、密度。全ての要素に対してバランス良く全体を探っていき、構築していきます。

4時間弱くらい描きました。僕は浪人していわゆる彫刻科風のデッサンに変わっていきましたが(といっても一般的な彫刻科風とは違いましたけど)、現役生のときはこんな感覚で描いていたなーと思いながら描きました。プロセスとか何も知らないし、決まっていない時は、とにかく写真のように描き上げることを目指していました。丁寧に色をコントロールしていく感覚がとても懐かしかったです(笑)

目の表現とか、結構皆実際見えてる状況よりはっきり描きすぎちゃってやたら目立つ感じになりがちですが、こんな感じで陰に溶け込んで見えるときはその状況をリアルに描くのも大事です。無理に実際ある形を描こうとするのは見た目に不自然だったりします。だからといってぼかして終わってしまうとそれはそれで未完成のように見えたり、分かってるっぽく見えてマイナス印象だったりします。

さ、次回は氷室先生のブログです(笑)僕とは違った感じになると思うので楽しみにしていて下さい!!

とハードルを上げてみたりして(笑)