彫刻科の氷室です。 季節は秋 私は大好きな栗をせっせと煮ては食べ、食欲の秋を堪能しています。

みなさんセンター試験の申し込みは無事に終わりましたか? いよいよこれから!と言う時期ですね。

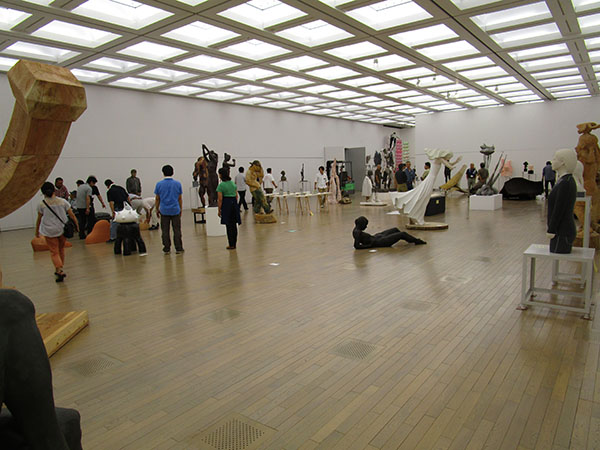

さて、一昨日と昨日の連休に、新美の彫刻科で公開コンクールが行われました!!

(コンクール結果上位のメンバーへの受賞式が行われました)

(コンクール結果上位のメンバーへの受賞式が行われました)

台風が近づく中、外部から参加して下さった皆様、ありがとうございました。さすがだな!と感心させられる作品があったり、現役生が上位へ食い込むなど、内部生のみんなには特に刺激になったことと思います!結果をそれぞれ考えながら、気持ちを新たに1つ1つの課題を大切に、さらなる高見を目指して切磋琢磨していきたいですね!!!

ここからは作品紹介です!

デッサン・塑像においての課題は共に、どう観察するのか? その観察力を鍛える課題だとおもいます。たとえば新宿駅の人混みを歩く時、自然に人とぶつからない様に先を読みながら歩く、自然と身についていることですが、これも空間の観察力だと思います。また、先日作品展示のために1週間、栃木のとあるお家に滞在してきたのですが、そこでの共同生活においても、お風呂掃除や食器の片付けなど自分に出来る事を探す、こんな事も観察力だなと実感しました。デッサンや模刻ではみんなで共通のモチーフを描いたり作ったりするのですが、その人がどう物事を捉えているのか、その人の生き様が現れてきますよね。全ては妥協のない観察からです!!ちょっとでも、なんとかなるかな?なんて言う気持ちが出て来たら、その小さな積み重ねが、、、なんて言う結果になるのは皆も経験済ですかね。

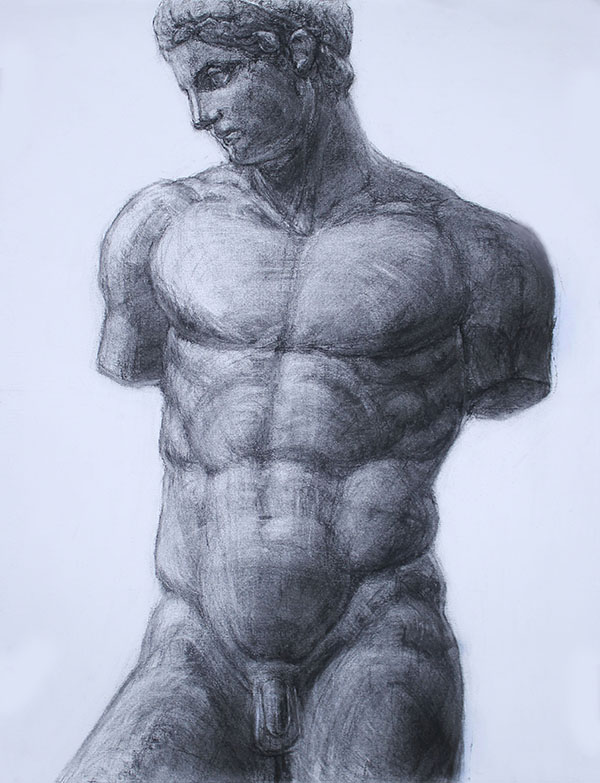

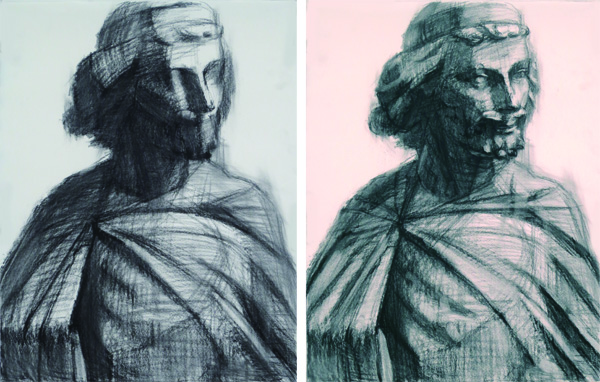

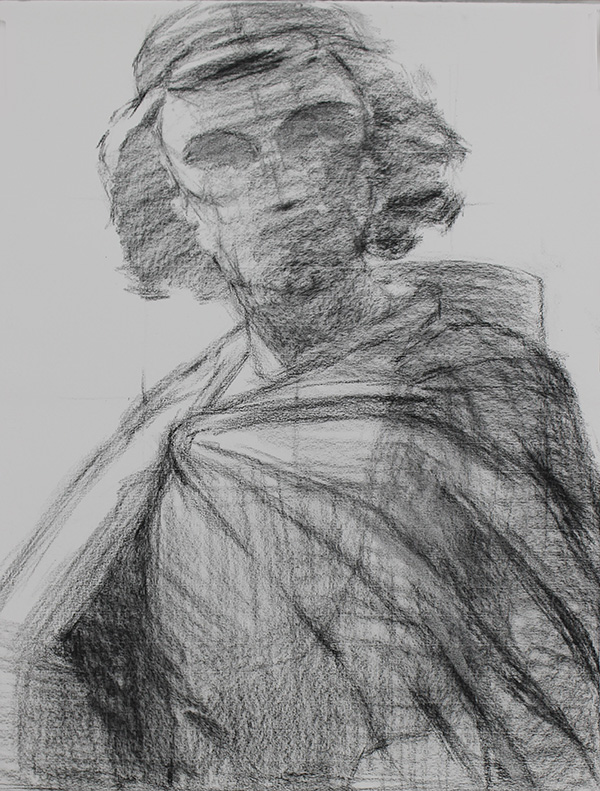

R.Y君のデッサン 頭部の傾いてくるボリューム感、腕の動き、アゴ周りなど惜しいですがそれ以上に作者の視点や光の落ちてくる雰囲気が感じられる1枚です。とても大切な要素ですね!

頭部の傾いてくるボリューム感、腕の動き、アゴ周りなど惜しいですがそれ以上に作者の視点や光の落ちてくる雰囲気が感じられる1枚です。とても大切な要素ですね!

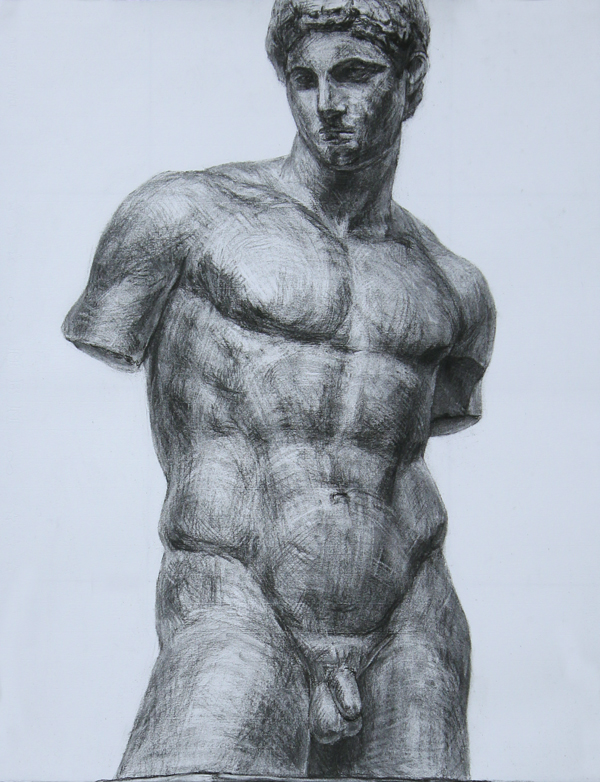

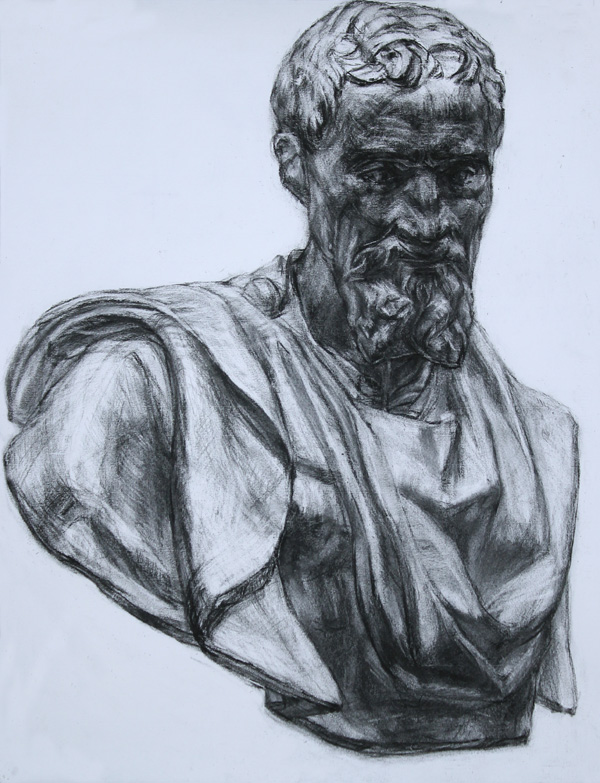

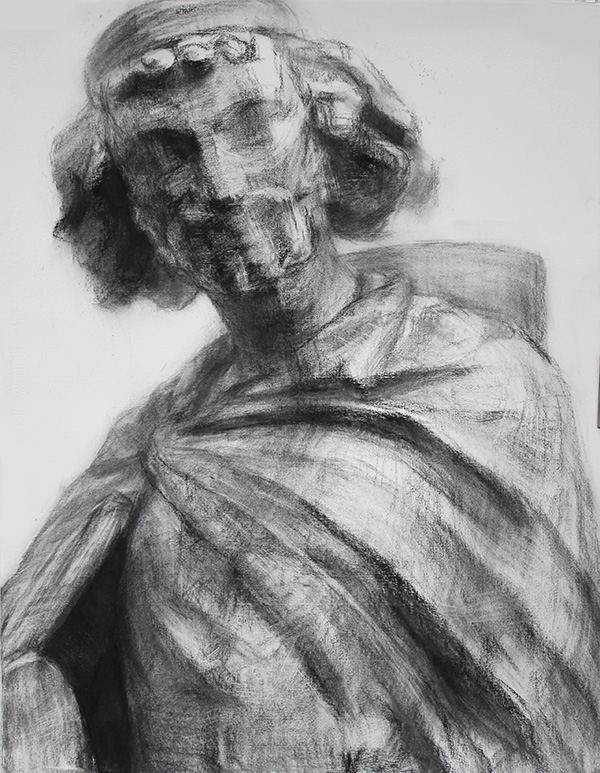

T.U君のデッサン 形への執着を持って、空間や動きにアプローチが出来るのは実力のある証拠です。さらにはジョルジョの難しい表情も臨場感を持って表現できています!レベルの高い言い切りのある1枚です。素晴らしい!!

形への執着を持って、空間や動きにアプローチが出来るのは実力のある証拠です。さらにはジョルジョの難しい表情も臨場感を持って表現できています!レベルの高い言い切りのある1枚です。素晴らしい!!

A.Sさんのデッサン 光の印象が綺麗で空間をも取り込めています。鼻や目や耳の印象が動きにハマっていないので、惜しいですね。精度を上げていきたいところです。

光の印象が綺麗で空間をも取り込めています。鼻や目や耳の印象が動きにハマっていないので、惜しいですね。精度を上げていきたいところです。

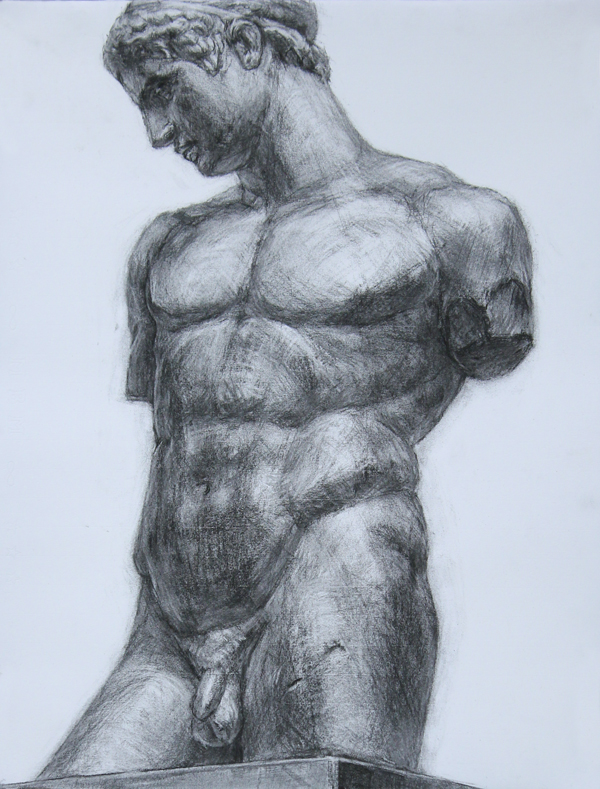

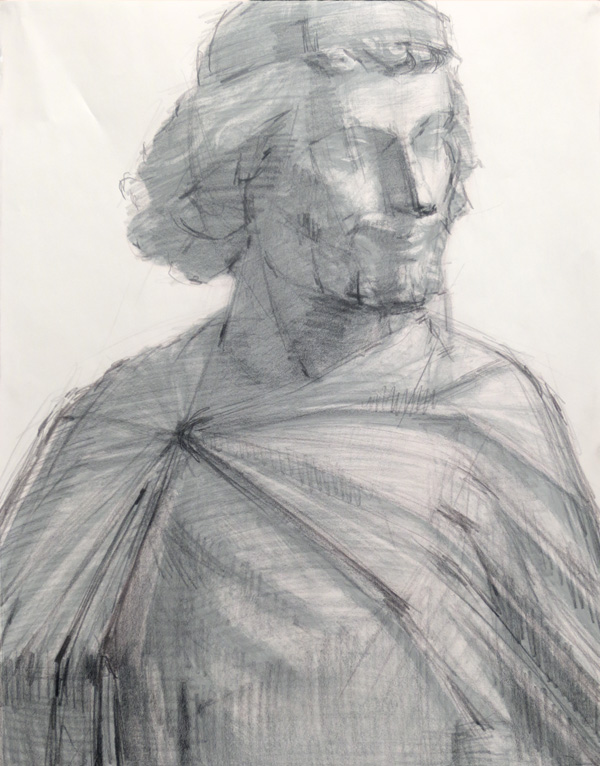

同じくA.Sさんのデッサン 最近のデッサンには安定感があり、彫刻としてモチーフを捉えていく強いデッサンが印象的です。量感を感じてここまで持って来る力はあるので、影側の形や顔も丁寧に描けると最高です!

最近のデッサンには安定感があり、彫刻としてモチーフを捉えていく強いデッサンが印象的です。量感を感じてここまで持って来る力はあるので、影側の形や顔も丁寧に描けると最高です!

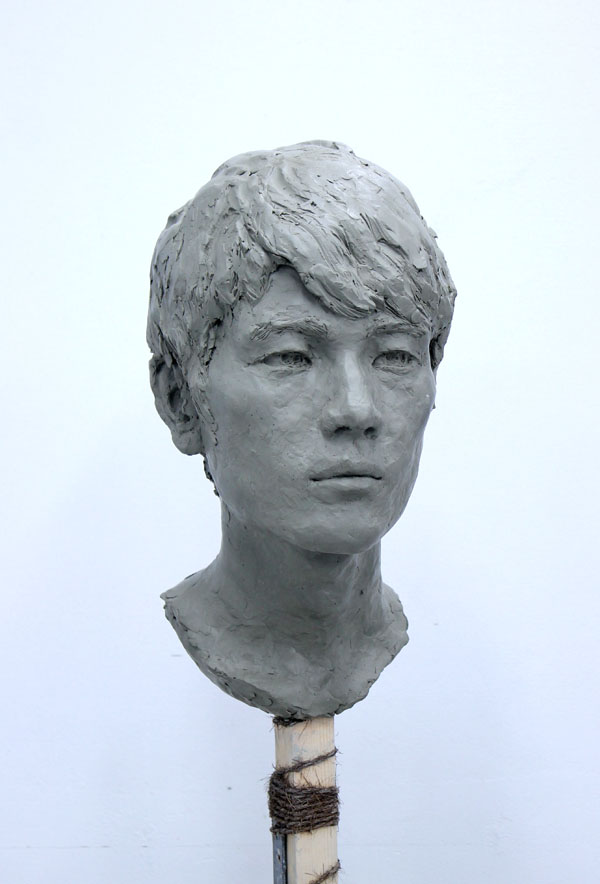

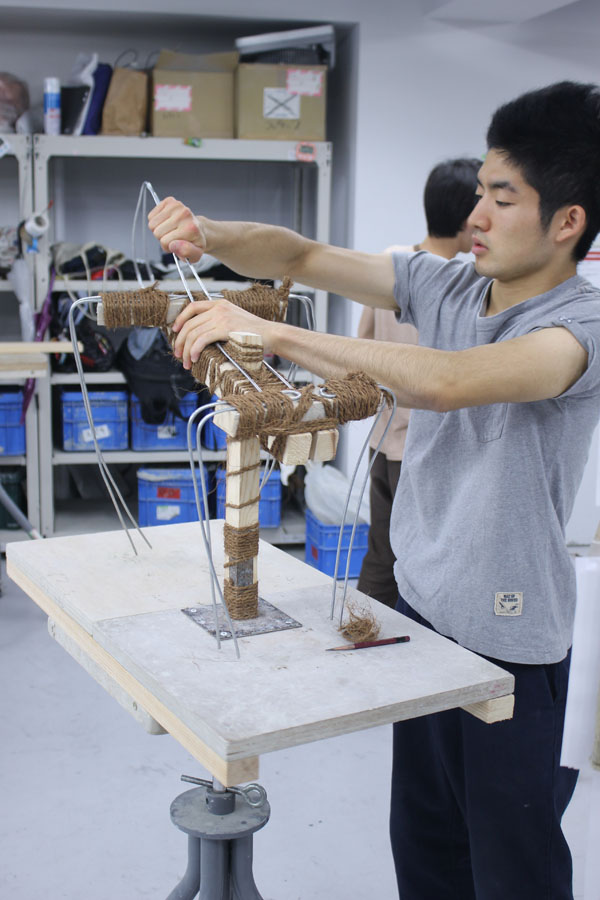

こちらは模刻です T.U君の作品

円盤は普段中々作らない像なので難易度の高いモチーフですが、印象を大事にできています。欲を言えば、さらにおでこから頭部にかけての形態感のベースがしっかり見えて来ると良いですね。

円盤は普段中々作らない像なので難易度の高いモチーフですが、印象を大事にできています。欲を言えば、さらにおでこから頭部にかけての形態感のベースがしっかり見えて来ると良いですね。

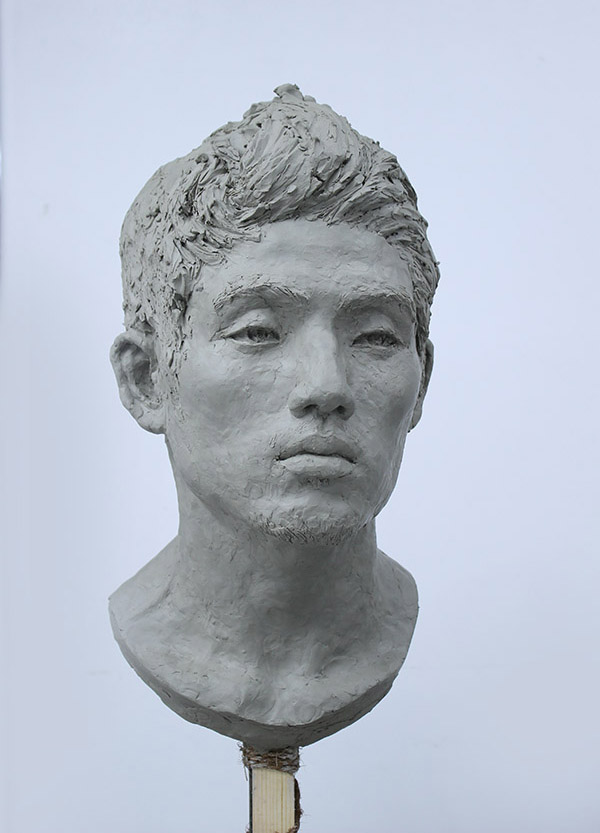

K.S君の作品 形態のベース感じさせながら、しっかり印象を合わせられています。ベースと作り込みのバランスを作者が強く意識できている証拠です!粘土付けも柔らか過ぎず固過ぎず、塑像の魅力が感じられます。

形態のベース感じさせながら、しっかり印象を合わせられています。ベースと作り込みのバランスを作者が強く意識できている証拠です!粘土付けも柔らか過ぎず固過ぎず、塑像の魅力が感じられます。

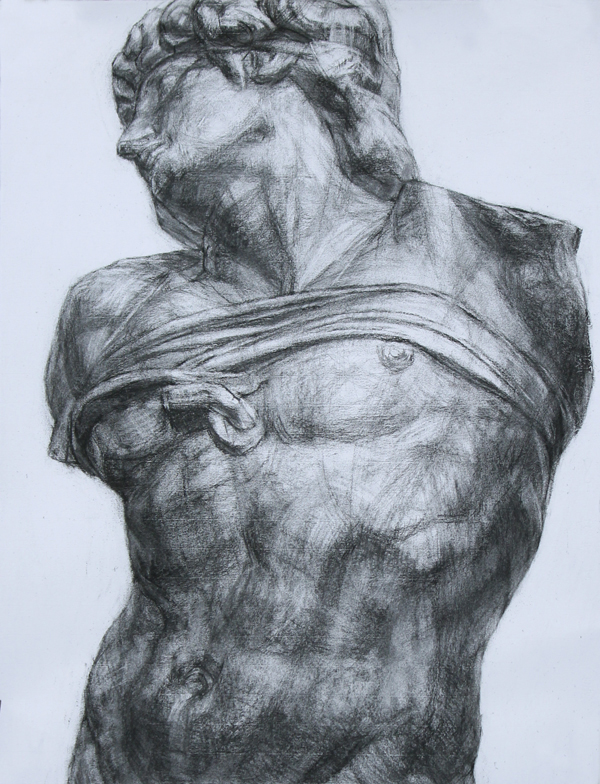

K.S君のデッサン ? 奴隷の重たさを感じさせる黒が、チラつくことなく使えています。自分の持つイメージを比較的綺麗に表現出来たのではないでしょうか。細部にも手が入りつつボリュームをしっかり感じさせてもらえる1枚です。

? 奴隷の重たさを感じさせる黒が、チラつくことなく使えています。自分の持つイメージを比較的綺麗に表現出来たのではないでしょうか。細部にも手が入りつつボリュームをしっかり感じさせてもらえる1枚です。

A.Hさんのデッサン 独特な描き込みのリズムで、立脚側に体重がかかってくる円盤の迫力を感じます!逆光側の暗さの中にも形を探って行く姿勢が丁寧で自然さがあります。良さが先に見えてくる、それも自信につながる要素です!

独特な描き込みのリズムで、立脚側に体重がかかってくる円盤の迫力を感じます!逆光側の暗さの中にも形を探って行く姿勢が丁寧で自然さがあります。良さが先に見えてくる、それも自信につながる要素です!

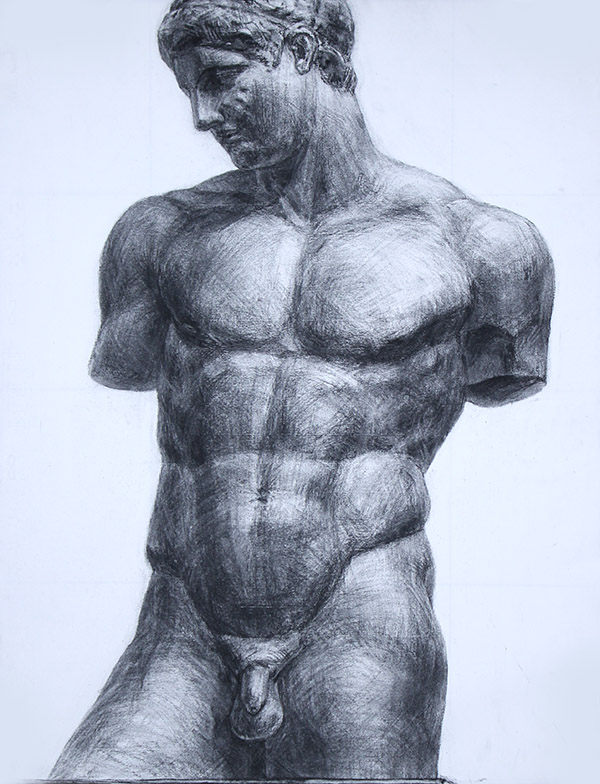

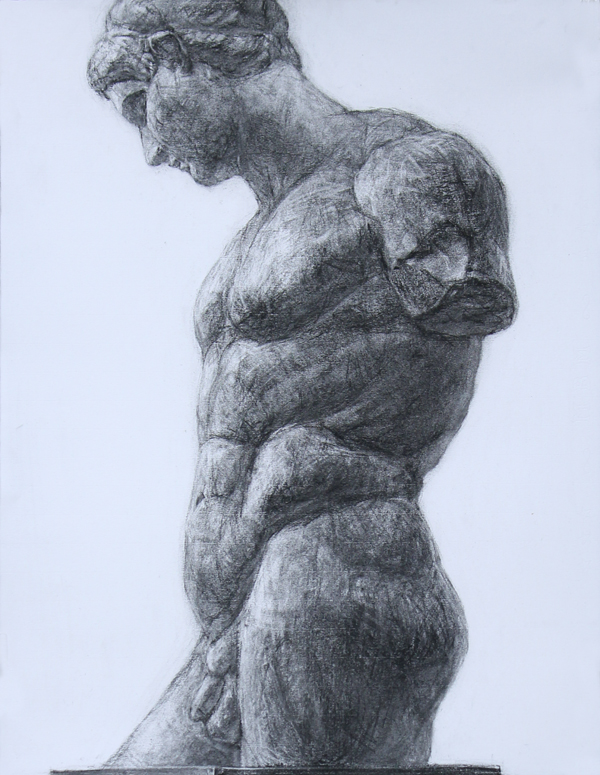

T.U君のデッサン 円盤の腕を引いている動き、伸びと縮み、構造がしっかり見えてくるデッサンです!背骨が感じられるデッサンは、そうお目見え出来ません!形一つ一つをとっても考えながら描かれています。作者の力を感じます。

円盤の腕を引いている動き、伸びと縮み、構造がしっかり見えてくるデッサンです!背骨が感じられるデッサンは、そうお目見え出来ません!形一つ一つをとっても考えながら描かれています。作者の力を感じます。

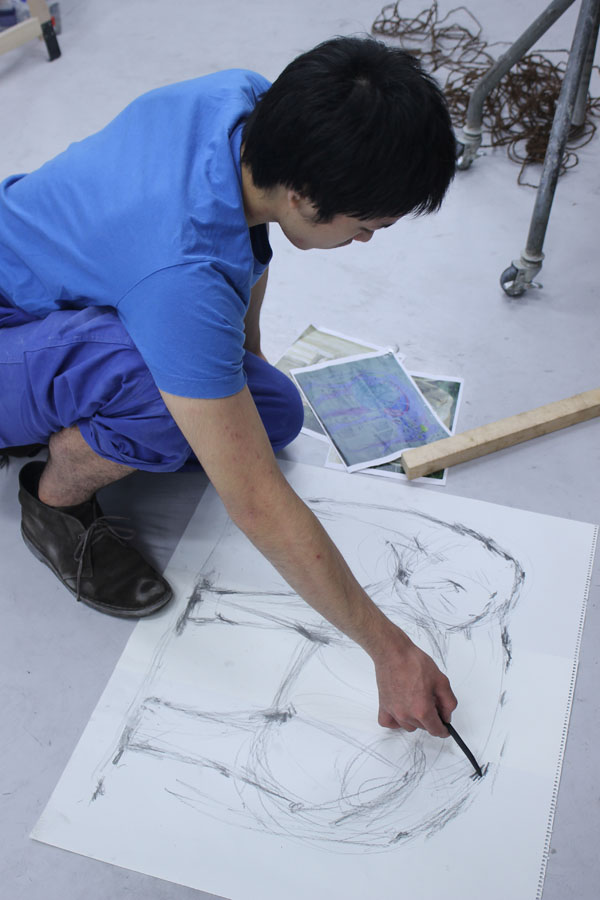

R.Y君のデッサン 床に座り、視点を少し下げて描いたデッサンです。モチーフと近いのでバランスを取るのに苦戦していましたが良く描き上げてきました!やや台座のパースが劇的ですが、こう見えている!という形の説得力があり、円盤らしい腕を引いているスケールを感じます。

床に座り、視点を少し下げて描いたデッサンです。モチーフと近いのでバランスを取るのに苦戦していましたが良く描き上げてきました!やや台座のパースが劇的ですが、こう見えている!という形の説得力があり、円盤らしい腕を引いているスケールを感じます。

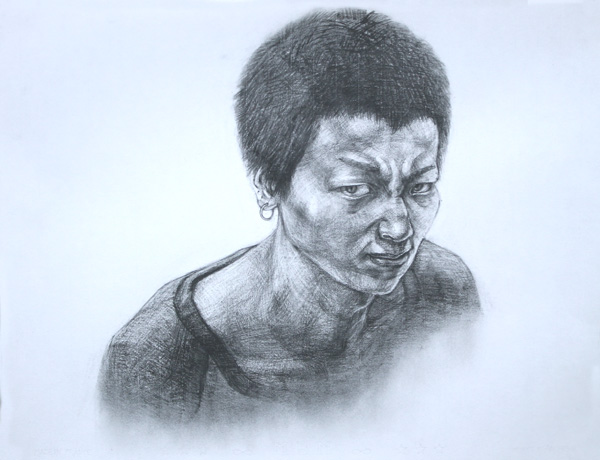

こちらは自画像素描です 説得力があり、完成イメージをしっかりと持って取り組めた1枚です。そこに本人が居るかの様な空気が表現出来ています。体の描き方がかっこ良いですね!顎下の明るさや鼻立体感がやや気にはなりますが、何より意志の強さを感じる素描は見習いたいです!

説得力があり、完成イメージをしっかりと持って取り組めた1枚です。そこに本人が居るかの様な空気が表現出来ています。体の描き方がかっこ良いですね!顎下の明るさや鼻立体感がやや気にはなりますが、何より意志の強さを感じる素描は見習いたいです!

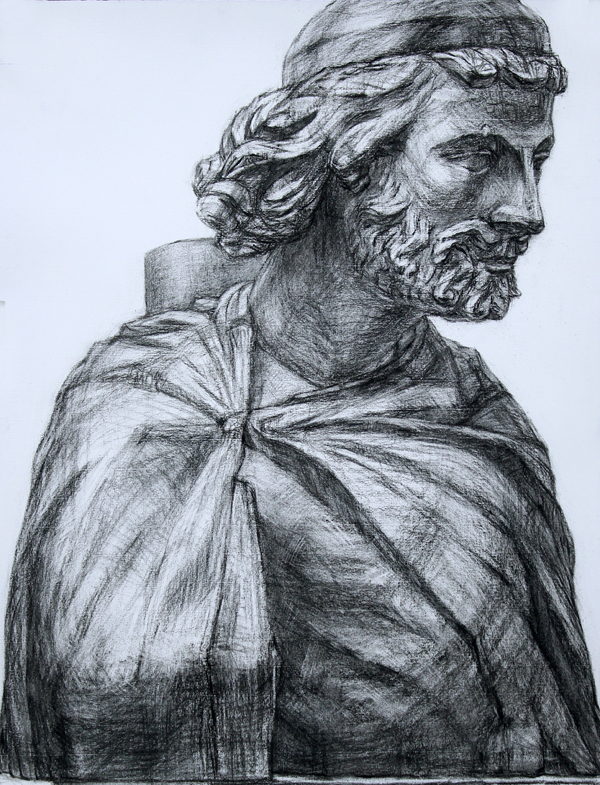

Y.M君のデッサン? 明確なデッサンです!ジョセフの髪の毛に風があたっている様な空気感も感じます。かつ、色味で消えてしまいがちな首の形も追求してあり、実力を感じます!

明確なデッサンです!ジョセフの髪の毛に風があたっている様な空気感も感じます。かつ、色味で消えてしまいがちな首の形も追求してあり、実力を感じます!

T.U君のデッサン ややハッチングが気にはなりますが、逆光側の臨場感や奥行きを感じる1枚です。余白の部分に手が入って行きそうです!前髪や手前に見える髪の毛はもう少し描きたかったですね。惜しい!

ややハッチングが気にはなりますが、逆光側の臨場感や奥行きを感じる1枚です。余白の部分に手が入って行きそうです!前髪や手前に見える髪の毛はもう少し描きたかったですね。惜しい!

こちらも自画像素描です ? 本人の雰囲気をとても良く表現できていると思います!!願わくば肌の色味が欲しい!なんて欲張ってはしまいますが、丁寧に描かれたこの素描を見ていると、今しか描けない大事な作品の様にも感じます。眼差しを感じる秀作だと思います!

? 本人の雰囲気をとても良く表現できていると思います!!願わくば肌の色味が欲しい!なんて欲張ってはしまいますが、丁寧に描かれたこの素描を見ていると、今しか描けない大事な作品の様にも感じます。眼差しを感じる秀作だと思います!

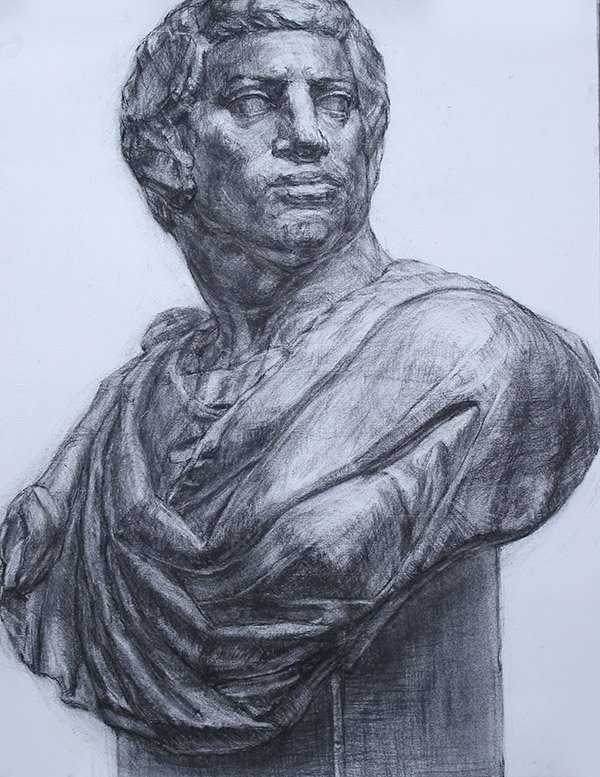

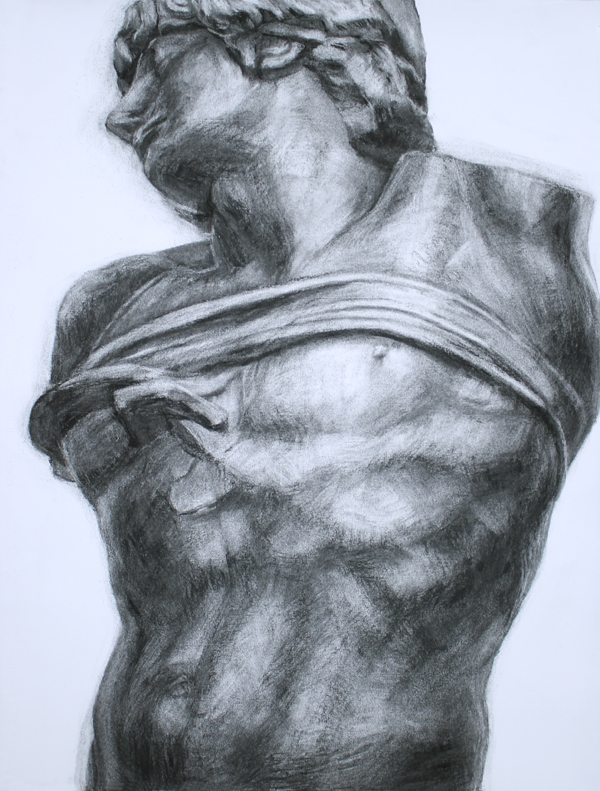

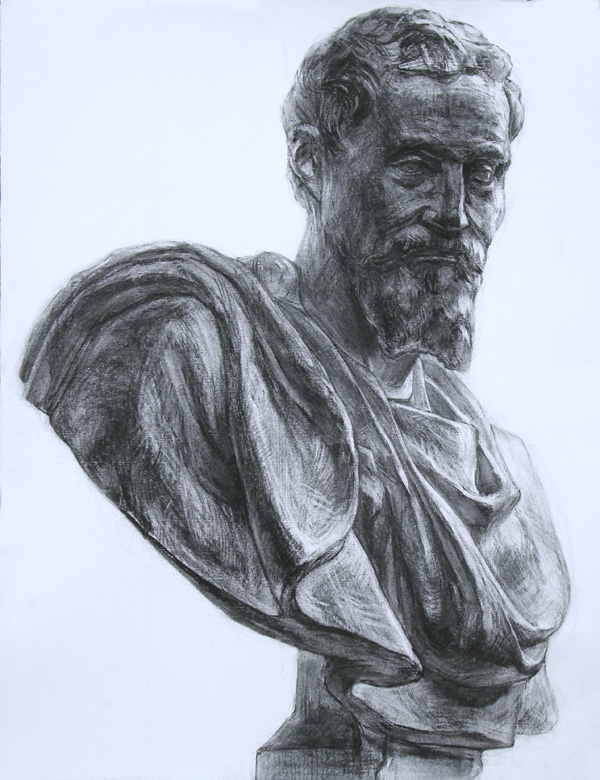

K.S君のデッサン  首から髭周りの空間が固く、奥の布の色味が単調にも感じますが、普段なかなか出番の少ないミケランジェロ、そのモチーフをここまでの理解力で描けると言うことは自信につながりますね!

首から髭周りの空間が固く、奥の布の色味が単調にも感じますが、普段なかなか出番の少ないミケランジェロ、そのモチーフをここまでの理解力で描けると言うことは自信につながりますね!

T.U君のデッサン これも同じく手前のハッチングが気になりますが、光の状況を綺麗に作れています。奥行きのあるデッサンですね!視点が分かり易く、この石膏像を見たことが無い人にも、こう言う石膏像なんだよと伝えられる気がする、そんなデッサンです。

これも同じく手前のハッチングが気になりますが、光の状況を綺麗に作れています。奥行きのあるデッサンですね!視点が分かり易く、この石膏像を見たことが無い人にも、こう言う石膏像なんだよと伝えられる気がする、そんなデッサンです。

さて今回の作品紹介はここまでです。

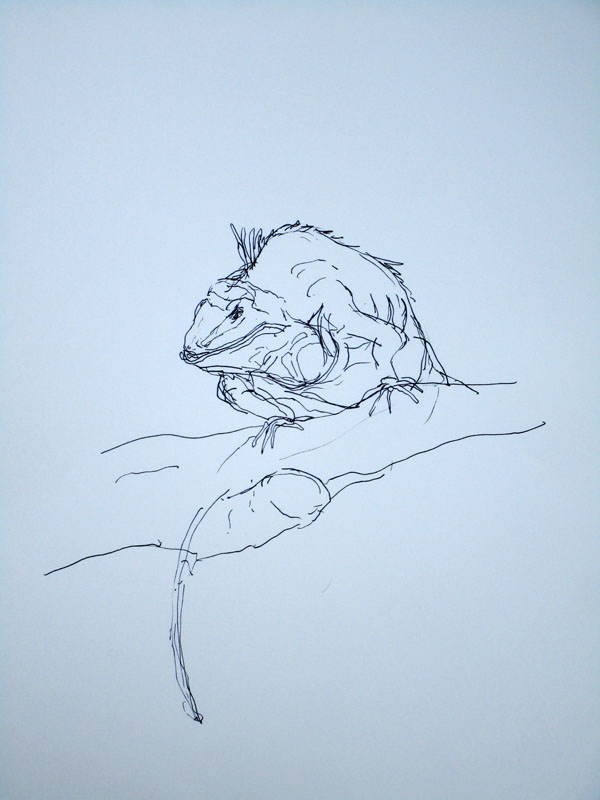

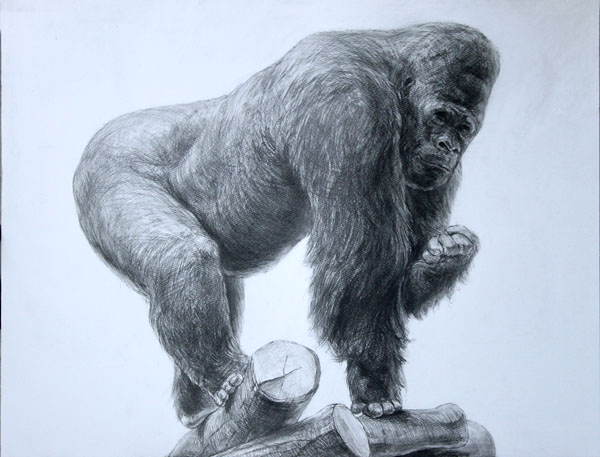

おまけでもう1枚

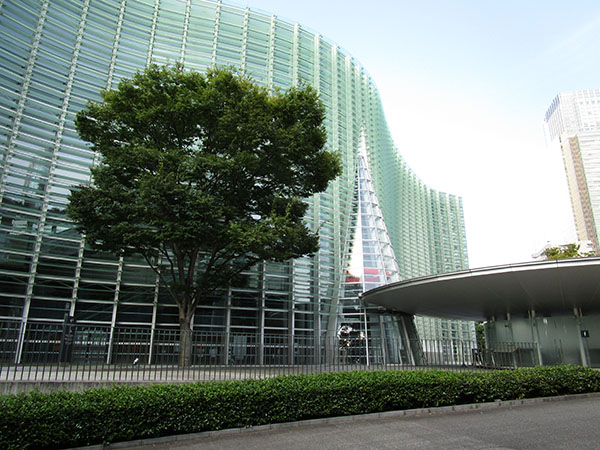

私が先月参加した野外展、茂木里山アートフェスタにての作品です。

足を運んでもらった皆さん!本当にありがとうございました!!嬉しかったです!!!

次回のブログ更新は10月28日です! 内田先生にバトンタッチーーー!

←モデルのポーズに入る前に、人体デッサンの基礎とポイントを解説いただきました。

←モデルのポーズに入る前に、人体デッサンの基礎とポイントを解説いただきました。 ←描き出しから仕上げまでの過程を解説いただいています。

←描き出しから仕上げまでの過程を解説いただいています。

←最初のポージングは小川原先生のクロッキーを直接見学し、ポイントの押さえ方、基準の設定方法などの捉え方を具体的に指導いただきました。

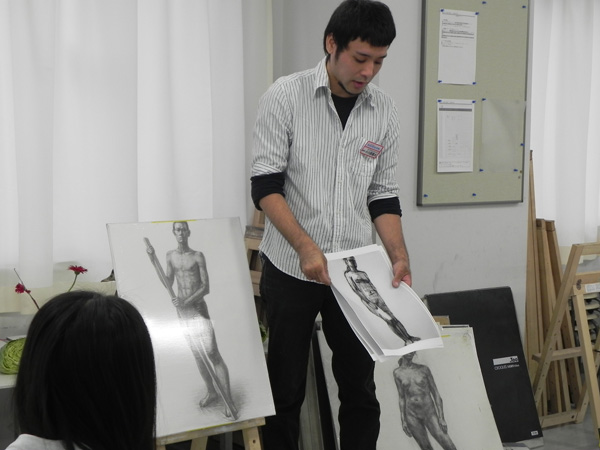

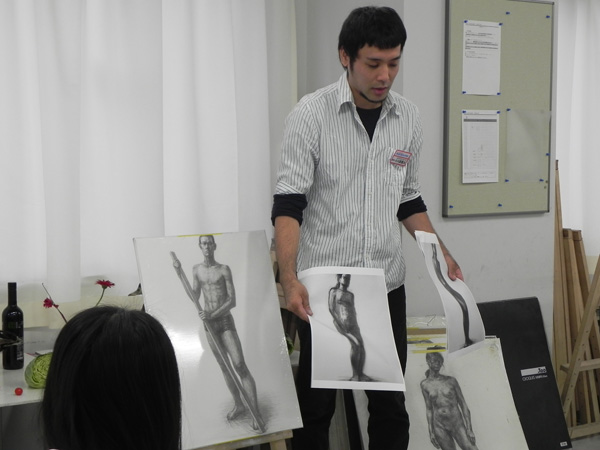

←最初のポージングは小川原先生のクロッキーを直接見学し、ポイントの押さえ方、基準の設定方法などの捉え方を具体的に指導いただきました。 ←講評の採点風景です。

←講評の採点風景です。 ←講評風景です。生徒の表情は真剣そのものです。各々、メモを取る手が止まりませんでした。奥の彫刻科参考作品や各資料がアトリエの活気を物語っているようです。

←講評風景です。生徒の表情は真剣そのものです。各々、メモを取る手が止まりませんでした。奥の彫刻科参考作品や各資料がアトリエの活気を物語っているようです。 ←日本画科の漆原講師(手前)と小川原先生。熱い講評!!!!!

←日本画科の漆原講師(手前)と小川原先生。熱い講評!!!!!

どうでしたか?今回の作品は皆いつもより楽しんで取り組めていたように思います。魅力的な作品にしていこうという心構えは何をやっても同じです。これからも頑張りましょう!!

どうでしたか?今回の作品は皆いつもより楽しんで取り組めていたように思います。魅力的な作品にしていこうという心構えは何をやっても同じです。これからも頑張りましょう!!