こんにちは、先端芸術表現科です。

2ターム目の4期も終了し、いよいよ夏期講習も残すところあと1タームとなりました。

2ターム目の初日では、まずガイダンス代わりに「棒のワークショップ」を行いました。このワークショップは「与えられた棒を加工変形せずに、作品を作りなさい」というもので、こちらは4人一組のグループになって制作を行いました。

その後、午後の課題は「観察と想像」のワークショップ。こちらでは、「鳩を1時間観察し、そこから発見したことをもとに制作しなさい」という課題を行いました。各々が鳩を観察し、そこから発見したことを元に制作するこの課題では、表現の重要なはじまりとしての観察からどのように対象のあり様を見出し、自らの関心につなげていくのか、ということを考えていきました。

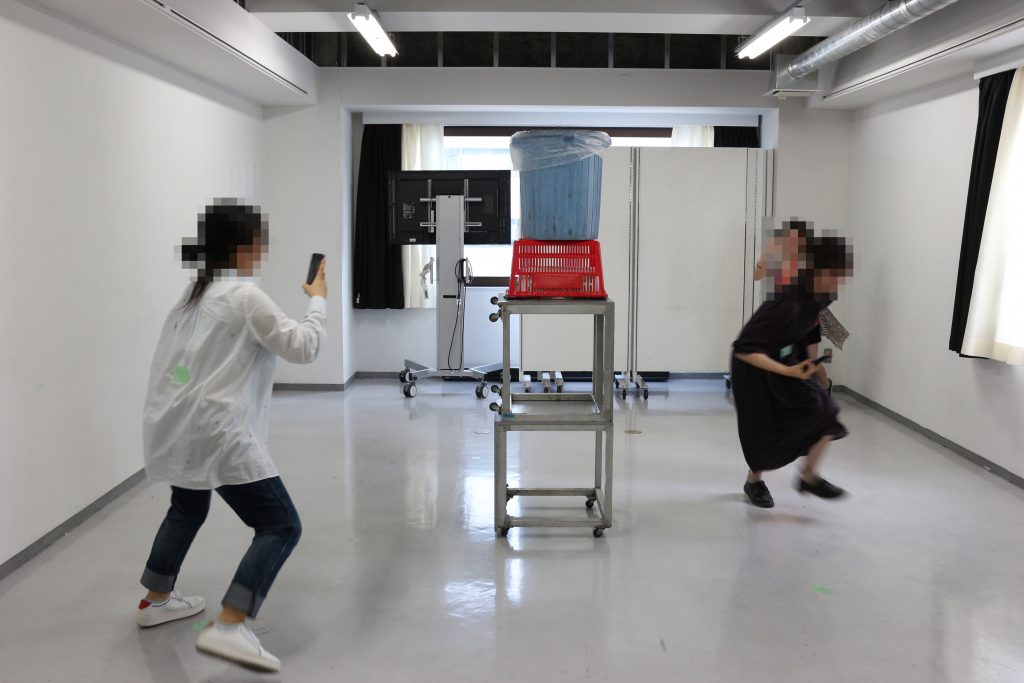

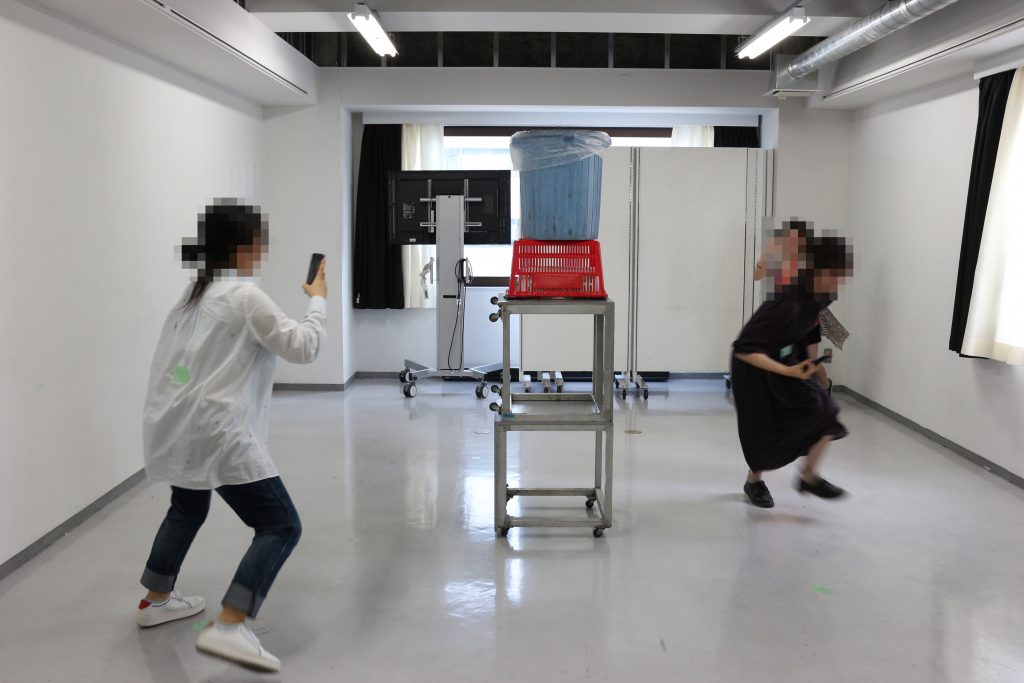

2日目は、まず皆でいくつかの遊びを実際に行ってみました。ウィンクキラー、形態模写、ジェスチャーゲーム、などなどを行った後に、3人一組のグループになり、「新しい遊びを作る」という課題を行いました。グループワークでは、自らの制作や思考のプロセスとは異なる他者とともに制作することで、自らの制作行為自体を客観的に捉え直すことが、重要な一つの契機となります。遊びのワークショップでは、各グループが新しい可能性を有した遊びを作成しました。最後はグループでの制作のプロセスがどのように進行したのか皆でディスカッションすることで、うまくいった点、うまくいかなった点を再度捉え直し、制作におけるプロセスの問題を皆で検討していきました。

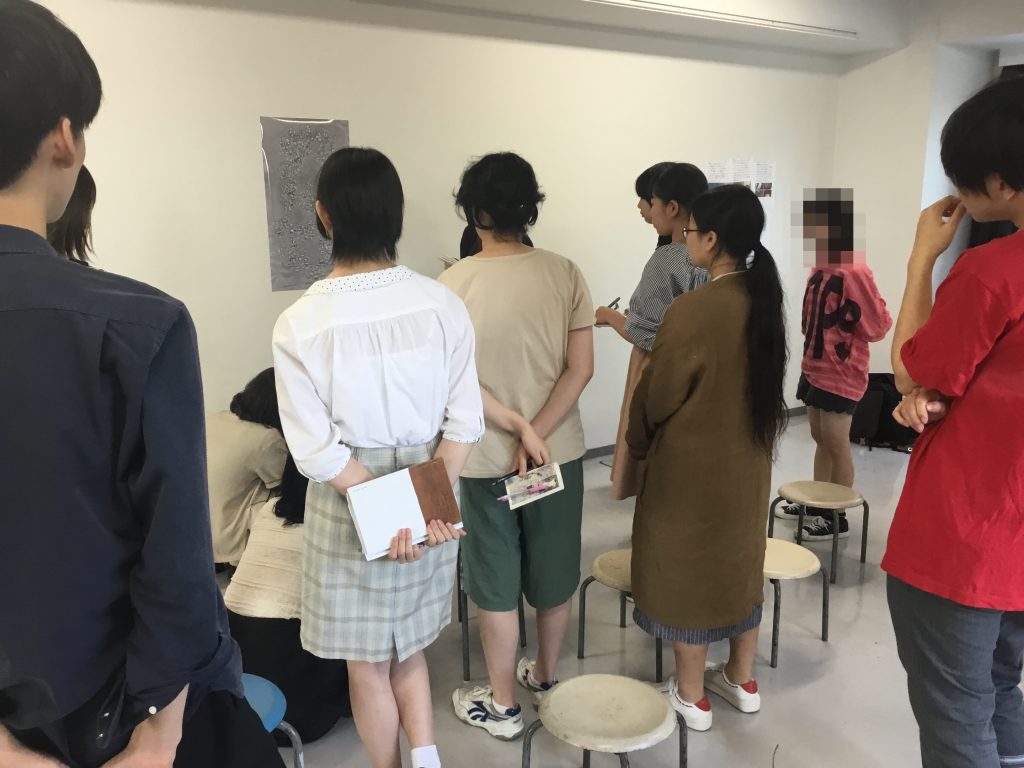

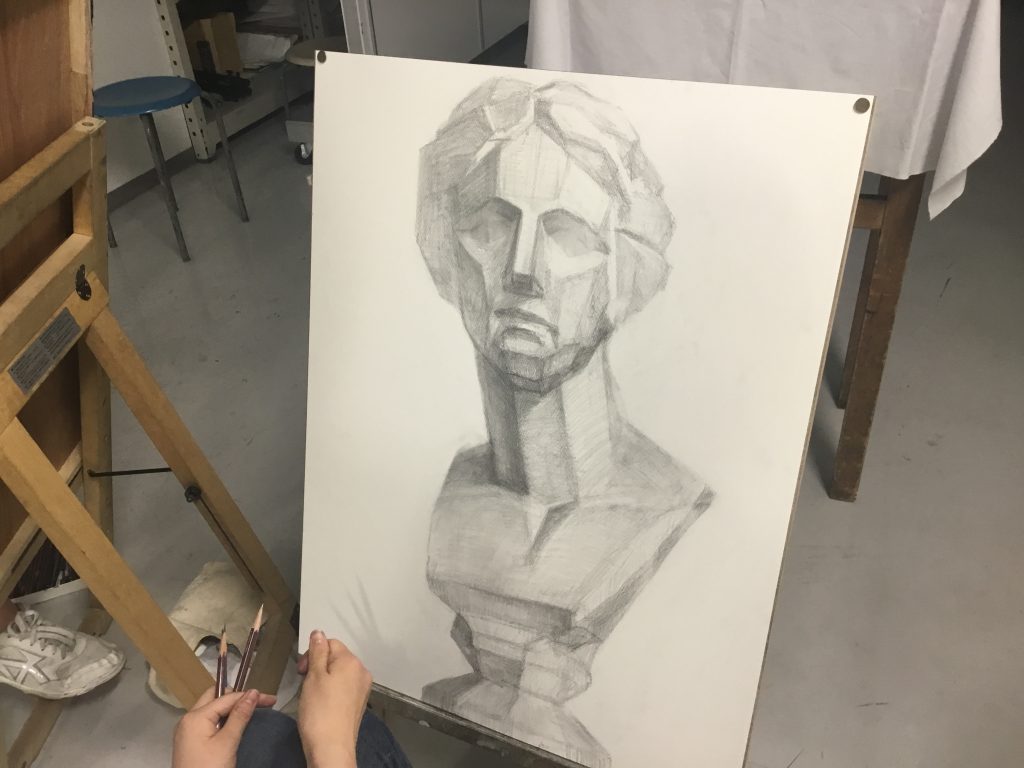

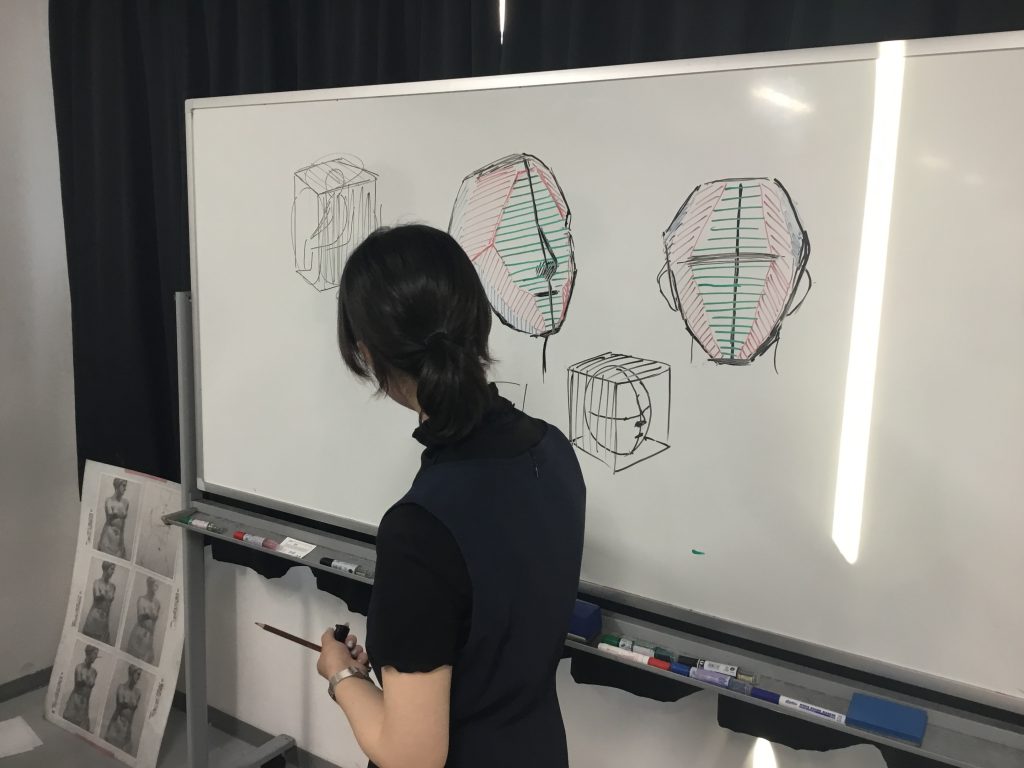

3日目、4日目は一次対策を、素描・小論に分かれて行いました。4日目には、現在先端の学部に在籍している生徒をデモンストレーターとして招き、一次試験において念頭においていたこと、本番での問題への応答の仕方などを、受験生と話していきました。また個人資料ファイルの進め方などについても、自らの個人資料ファイルを紹介しながら話してもらいました。

最終日の作品講評会では、ギターによる暗闇での演奏から、パフォーマンス作品、粘土による造形作品、自らの家で行った制作活動などなど多種多様にわたる表現が提示され、講師一同も非常に刺激を受ける講評会になったように思います。4期での成果がしっかりと発揮された講評会になり、ここでの自らの気づきをもとに、これからの制作を進めていくことができれば、自らの表現を立ち上げていくきっかけになるのではないでしょうか。一日8時間を6日間という合宿のような日程でしたが、表現について考える大変濃密な6日間になったと思っています。

さて、来週の月曜日19日からは、3ターム目が始まります。

19 月 一次対策(小論or素描)

20 火 一次対策(小論or素描)

21 水 総合実技

22 木 ゲストアーティストによるWS

23 金 作品制作日

24 土 作品講評会

22日の特別ワークショップでは、いつもの予備校の課題と異なる特別な授業を、現在アーティストとして活躍している方をお招きし開催します。夏期講習の申込みは、こちらのウェブページから行えます。

受講相談など随時受け付けていますので、先端受験を考えている方は遠慮なくご連絡ください。

また18日日曜日には、2学期入学の方の高卒生を対象とした特待生試験もあります。こちらも関心のある方はぜひご覧ください。

というわけで、大変充実した夏期講習4期のレポートと6期のスケジュールの紹介でした。