デザイン総合コース 2017.5.8 対談 VOL.1

参加者 増田 新宿校 デザイン総合コース副主任

川村 東京芸大デザイン科2年 新宿校デザイン総合コース講師

川名 東京芸大デザイン科2年 新宿校基礎科講師

武田 国立校校長 デザイン総合コース主任

テーマ 受験勉強で大切にしたいこと

武田 今日は現在芸大、芸大、美大を目指して頑張っている人、これから目指そうとしている人へ今後の受験勉強の参考にしてもらうために今年度から、デザイン総合コースの中心になって指導をしてもらっている増田先生と、学生講師2人に来ていただいて、「受験勉強で大切にしたいこと」を自分の経験を含めて話を聞いてみたいと思います。

増田 今年度からスタッフの体制が代わりまして、指導方針、カリキュラム、アトリエ環境(光源)など、志望校に合格するための、より充実した内容に変わっていきます。1学期は、工芸科、私大デザインコースと共通にやる課題を増やし、それぞれの科の特性の違いや共通することなどを体感しながら基礎的なデッサン力、構成力、発想力を養って行きます。夏期講習では各大学の入試に即した課題を行い、実践力、対応力を磨いていきます。2学期からは、より個人の視点、特性を伸ばしながら指導していきます。新美芸大デザイン総合コースでは、講師によるデモストを頻繁に行っているのも特徴です。また、校外授業などを通して、普段体験できない環境での対応力やコミニケーション力を身につけていくことも大切なことですね。

ではここから、学生講師のお二人と対談した内容をQ&Aでお送りします。

今回は、川村さんです。

川村 新宿校デザイン総合コースの昼間部と夜間部を担当しています、東京藝術大学デザイン科2年川村真優香です。

Q1. 芸大を目指すきっかけはいつごろですか?

A. 川村:小さい頃から絵や物作りが好きで、将来は美術大学に行くのだなとぼんやり思っていたのですが、芸大をはっきりと意識するようになったのは中学生の時です。年齢問わず参加できる芸大の夏の講習に参加したのですが、その時の学生や大学の雰囲気がとても居心地がよかった記憶が強いです。その後大学受験のために他大学も見学したのですが、自分の興味が幅広いことから藝大デザイン科のカリキュラムに魅力を感じ、少人数制も自分に合っていると思い東京藝術大学に決まりました。

Q2. 受験時代、受験勉強を振り返ってどうでしたか?

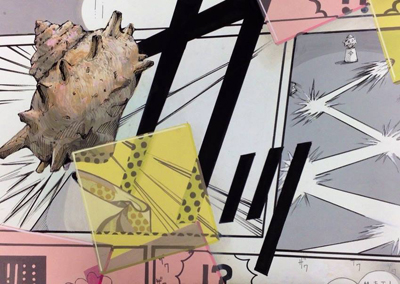

A. 川村:現役生の頃はがむしゃらに上手くなろうと必死でした。浪人生と共に過ごせる夏期講習や冬期講習が刺激的だったのを覚えています。技術は上がったのですが、大事なメンタル面まで鍛えることができず、浪人が決まった時は本番に向けて1年メンタル面の調整をしようと決めました。浪人してからはデッサンと学科は確実に取れるよう上げてゆき、平面に関しては現役の時はしなかった私大対策も行いました。シンプルに強くいいきることの大事さや、厚塗りに慣れ利点を理解することができました。それまでは薄塗りばかりだったのですが、両方のバランスにより作業効率や絵の強さ、それぞれのモチーフの魅力が上がりました。私大対策がカリキュラムに組まれてたり、合同の授業や実技模試のおかげで身近に感じられたのがよかったです。多摩美術大学グラフィック学科・統合デザイン学科合格と結果としても表れました。

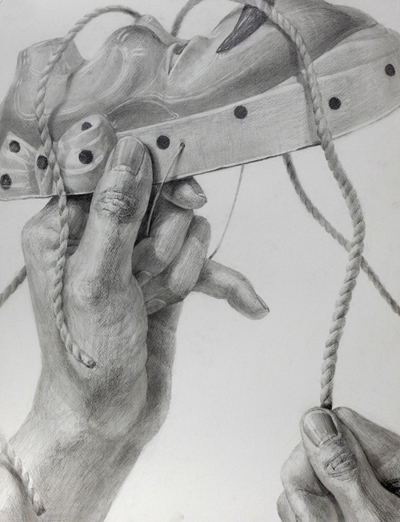

Q3. 受験時代の作品について

A. 川村:1浪の時のスヌーピーのデッサンが印象深いです。友人と自分たちでモチーフを選んで組み、今まで以上に質感やトーン幅を敏感に感じて描けました。それまでは黒が弱い・トーンや質感を誇張しすぎてしまうような癖があったのですが、これをきっかけに克服し、絵としても強く、より魅力のあるものを描けるようになったと思います。すごく楽しく描けたデッサンです。

Q4. 上達のきっかけは

A. 川村:現役の時からつけていた講評ノート・まとめノートはとても為になったと思います。全体や他の人に向けて言われたこと・自分の作品に対して言われたこと・自分の作品に対して自分が思ったことを毎回写真とともに記録し、ある程度たまったら要点を集めたまとめノートを作り、定期的に振り返って分析していました。書かないと忘れるタイプなので・・・。

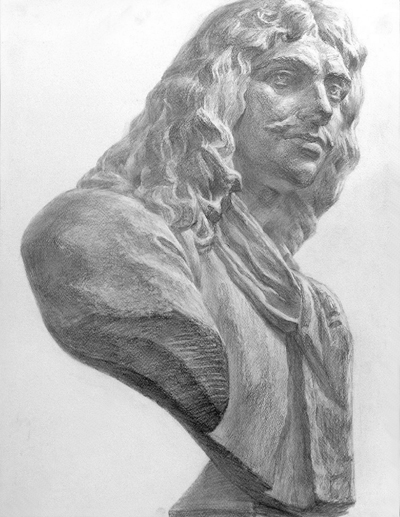

Q5. 入試のこと

A. 川村:構成デッサンは出題されたモチーフが薄い色や中間色が多く、ひょっとこの眉と目くらいしか濃い色がなかったので、みんな絵が似そうだなと思いました。本番はお面を大きく描いている人が多かったのですが、私の強みは描き込みによる質感の豊富さ・観察と細部の表現の豊富さなので、時間内にそれらが出せるようなサイズと構成にしました。

Q6. 講師になって、教わる側から教える立場になって気づいたこと、考えること

A. 川村:受験美術に触れたての人と、美術受験を経験した教える立場側との、常識・認識の違いについてよく考えています。教わっていた時にも感じていて、何回か教わって初めて気付き、これをみんな普通にやっているのかと思った経験があります。また教えている今でも、自分が当たり前として認識していることが誤って伝わってしまったり、真逆の意味で伝わったりしてしまわないよう気をつけて伝えています。

Q7. 受験生にアドバイス、今、芸大・美大を目指して頑張っている人、これから芸大・美大を目指そうと考えている人に

A. 川村:好きなこと・人・物・作品に触れる時間をきちんと取ってもらいたいです。また憧れる気持ちを大切に日々を過ごしてもらえたらなと思います。受験のための勉強ですが、将来なりたいものややりたいことを見据えて、今吸収できることを吸収してほしいなと思います。