こんにちは。油絵科の関口です。これから数回に渡って2017年度芸大油画専攻合格者にインタビューしたお話を載せたいと思います。芸大合格者の今年一年は一体どんな感じだったのでしょうか?人によって様々だと思いますが、その辺も含めて皆さんにお届けしたいと思います。

発表の日に新美で油絵科の合格者で記念撮影。用事があって早く帰ってしまった人もいるので、これで全員ではありませんが、皆嬉しそうな顔をしていますね。

さて今回は新宿校夜間部から現役合格した、山道くんにインタビューしました。山道くんは直接僕が受け持っていた事もあり、なんだかんだで40分以上に及ぶロングインタビューになったのですが、何回かに分けてお届けします。これから受験生になる皆さんには、1つのケースとして是非読んでもらいたいな…と思います。

関口:この度は芸大現役合格おめでとうございます。

山道:ありがとうございます。

関:ところで山道くんは普通科の高校出身だったよね?

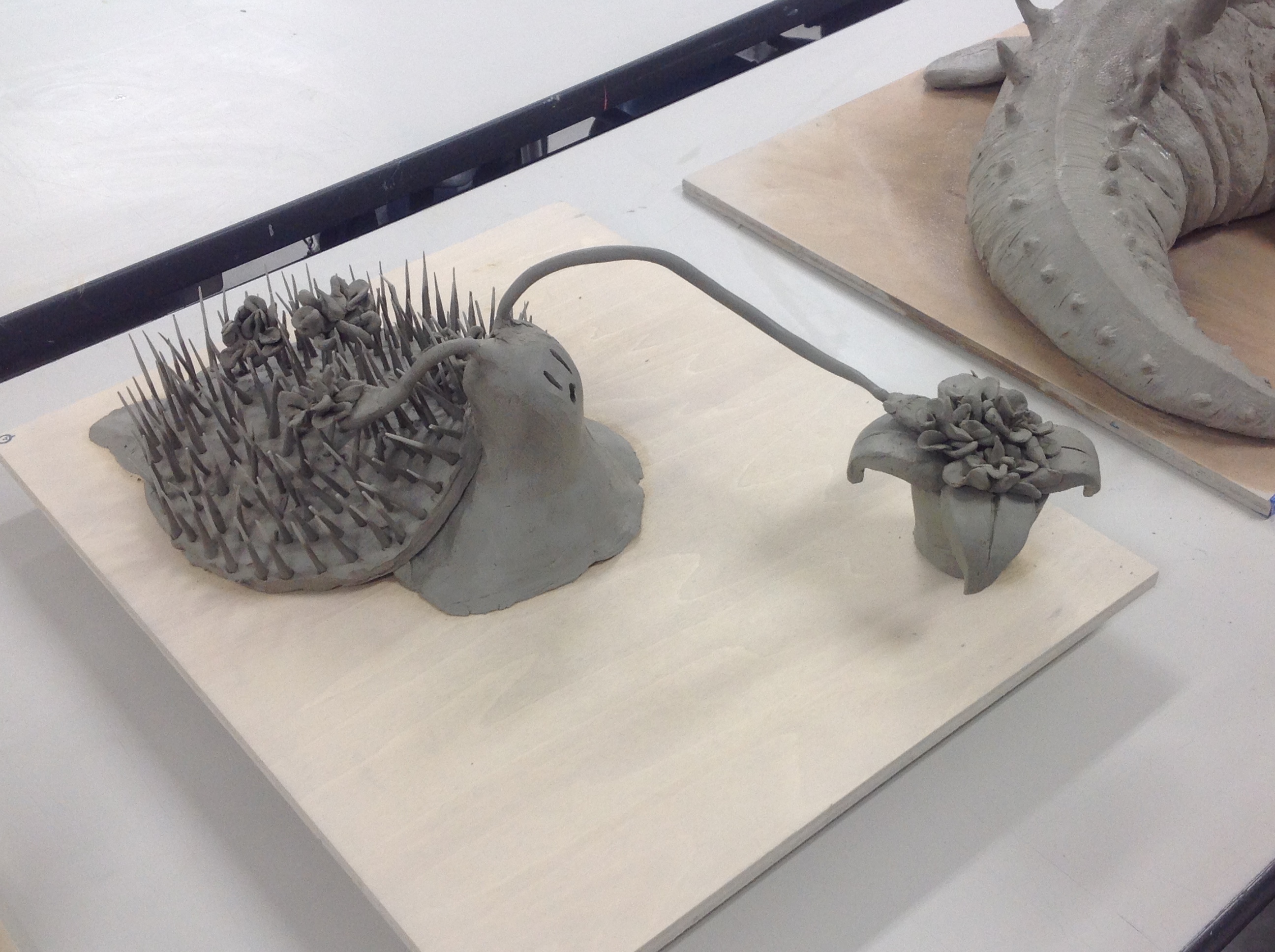

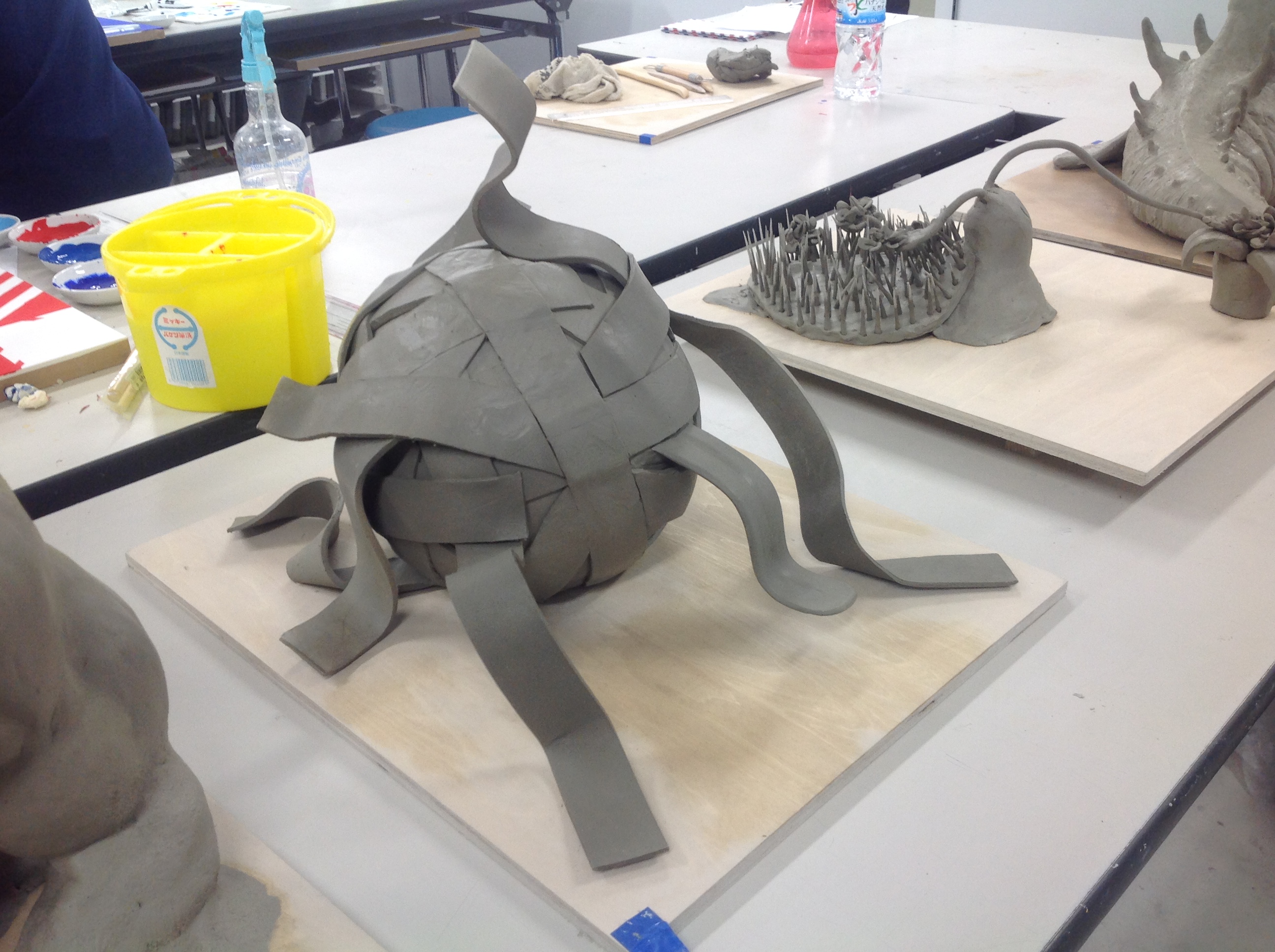

山:そうですね。一般の普通科の高校で、美術部にも入っていませんでした。小3位の時から地元の絵画教室みたいなところには通ってましたけど…でも、教えてくれるって感じてもなくて、絵画だけじゃなくて、陶芸とか色んな事をやらせてくれる、体験みたいなところでした。

関:へ?。そうだったんだ。確か新美で初めて見たのは去年の春期講習だったよね?

山:そうですね。その前に一回無料の1日体験に来て、その後春期講習に来ました。

関:春期の事は今でもハッキリ覚えてるんだけど、カタチが取れて空間が出せるな…というのが印象に残ってて、来てくれたら良いな…と思ってたんだよ。でも家が遠いから新美には来てくれないんだろうなぁって思ってたんだよね。確か家は江ノ島の方だよね?

山:はい。でも1時間位で来れるんで。

関:へ?。そんなもんなんだ。意外と近いんだね。

山:はい。ちゃんとリサーチして来ましたから(笑)。快速とかに乗ればその位で来れます。

関:そんな遠い中で、新美に来ようと思ったキッカケって、どんな感じなのかな?

山:体験の時なんですけど、他の予備校に行った時に「褒める」っていうのが多くて、自分は絵を始めるのが遅かったから「これで褒められるっていうのは絶対に無いだろう」って思ったんですよね。そんな中でメッチャ褒めに来るから、なんか信用出来ないなって(笑)。

関:信用出来ない(笑)

山:新美は普通に「こんなんじゃ受験ヤバイでしょ」みたいな感じで普通に言ってくれたので。

関:それ言ったの僕じゃないよね(笑)。誰だろ。厳しめだったのかな?

山:いやぁ。全然厳しめでは無かったですね。本当に普通に自分のイメージしていた通りに言ってくれた感じです。

関:それは良かった。その後、春期講習に来て、夜間部の先生の他に昼間部の先生にも教えてもらったじゃない?どんな印象だった?

山:そうですね。そんなに技術的な事は教えないんだな、と。

関:そうね。僕も含めてあんまり技術的な事は言わないよね?ていうか、特に僕は年間通してあんまり言わなかったよね(笑)。かと言って別に精神論でも無いし。一体何を教えてたんだろうね(笑)。

山:(笑)でも、春期講習の時は「焦ってた…」っていうのもあると思いますけど、ヤル気はありましたね。

関:そうだね。いつも遅くまで残ってたしね。

山:自分の中では焦りがあったので。

関:常に焦ってた?

山:いやぁ、夜間部に通うようになってからは、段々焦らなくなったというか。

関:結構変な子もいるしね(笑)。まるで動物園みたいな(笑)。

山:そうですね(笑)。美術系の高校の人には基礎力や技術的な事は敵わないな…て思ってたんですけど、普通科の人も結構いましたし…変な人もいましたけど(笑)。

関:最初の頃に感じた、僕の山道くんに対する印象っていうのは、形に対してのこだわりが強かった…っていう。まあ、だからかもしれないけど、ずっと見ててもさ。なかなか進まないし、手が遅かったよね。いやぁ?そりゃぁちょっと要領悪いでしょっていうか、いわゆる不器用っていう…ね(笑)。でも良いものを持ってるな…ってずっと思ってたからね。だから短絡的に「ここをこうやれば…ね?何とかなったでしょ?」みたいな感じにはしたくなかったんだよね。

山:ああ。なるほど。

関:それに山道くんは、自分で納得できるところにいかないと、絶対前に進めないタイプなんだろうな…とは思ったよね。だから、上手くいかなくても尻を叩く様な事は殆ど無かったと思うんだよね?

山:そうですね。あんま無かったですね。

ー次回に続くー