こんにちは。映像科です。

教室での木金日コース一学期の授業も佳境です。

ラストとなる今週末は外部生も受講できる「武蔵野美大映像学科実技模試」行います!

さて、7/20(月)からは夏期講習会もはじまります。

今年は状況を鑑みてオンラインでの受講も可能です。

校舎に通学するのが難しい場合は、ぜひオンラインを検討してみてください。

最短で6日間のコースから受講できます。

【EA】7/20(月)~7/25(土):

武蔵美映像 感覚テスト集中特訓コース 17:30~20:30(夜間3時間)

※オンライン授業あります。

武蔵美映像学科の実技試験「感覚テスト」対策のコース。過去に高得点で合格した作品の解説や、色鉛筆やパステルといった特徴的な画材のレクチャーも行います。

もちろん感覚テストが初めてという人でも大丈夫です!

【EB】7/27(月)~8/1(土):

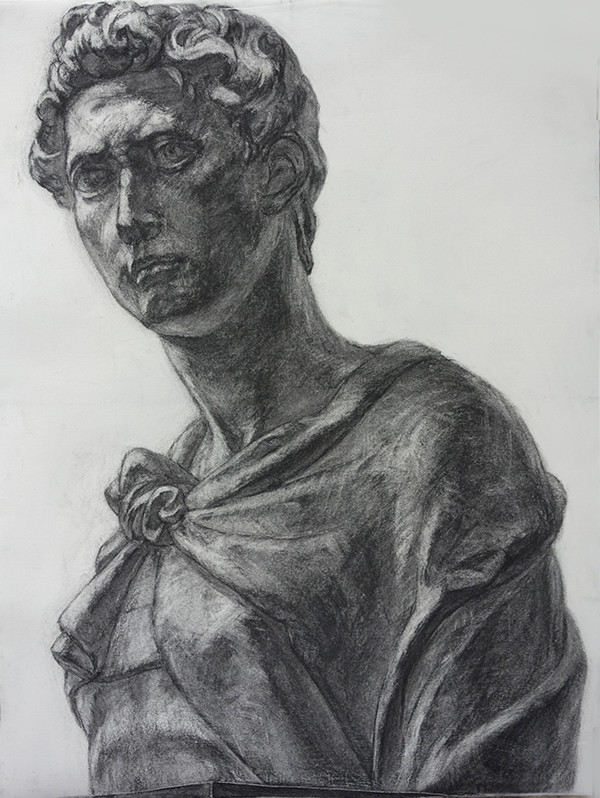

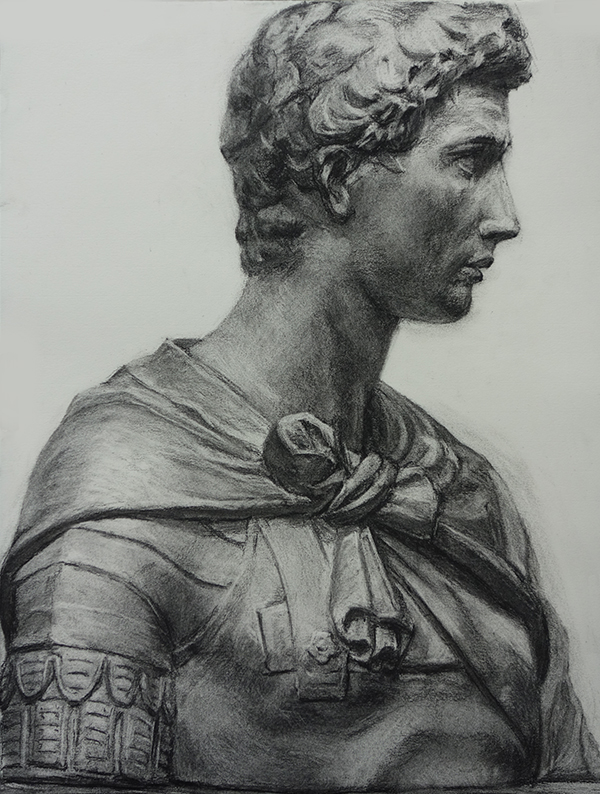

私立美大映像 小論文/デッサン特訓コース 17:30~20:30(夜間3時間)

※オンライン授業あります。

映像系の学科・専攻では小論文やデッサンにも特徴があります。武蔵野美大、日芸映画学科、東京造形大学などに対応していますが、それ以外も応相談。

この6日間で文章力と描写力を鍛え上げます!

【EC】8/10(月)~8/15(土):

私立美大映像 総合型選抜対策コース 9:30~18:30(8時間)

※このコースは教室授業のみ開講(総合型選抜/学校推薦型選抜対策については個別でお問い合わせください)

作品制作やポートフォリオの提出、面接試験が必要な入試の準備はこの6日間で行います。プレゼンやディスカッションが必要な学校推薦型選抜の対策も含んでいます。

最終日には新美1Fギャラリーで作品発表。合格者トークイベントも予定してます!

【ED】8/17(月)~8/22(土):

武蔵美大映像 特訓&コンクールコース 9:30~18:30(8時間)

※オンライン授業あります。

武蔵美映像学科実技対策に特化したコースです。「感覚テスト」「小論文または鉛筆デッサン」を時間をかけて制作して、全体&個別でじっくり講評。

最後の2日間はコンクール(実技模試)で、今の自分の実力を試します!

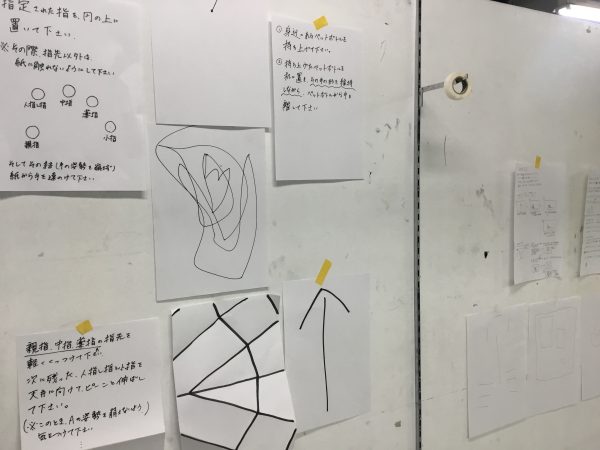

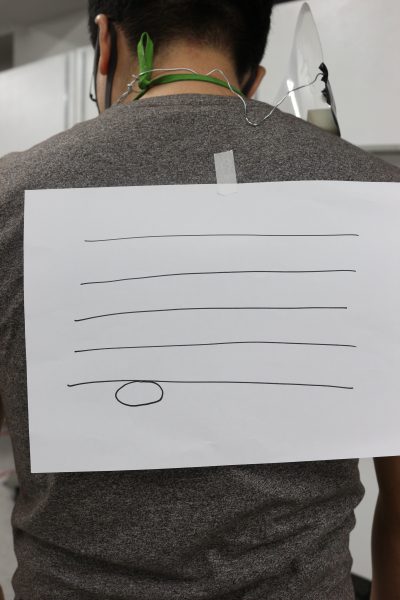

[2019年度 夏期講習会 感覚テスト講評風景]

///////////////////////////////////////////////////////////////

映像科夏期講習会の情報(7/20〜) ※今年度夏期講習はオンラインでも行います

映像科年間授業予定について

映像科公式Twitter

映像科公式Instagram