こんにちは。オンライン教育科です。

こんにちは。オンライン教育科です。

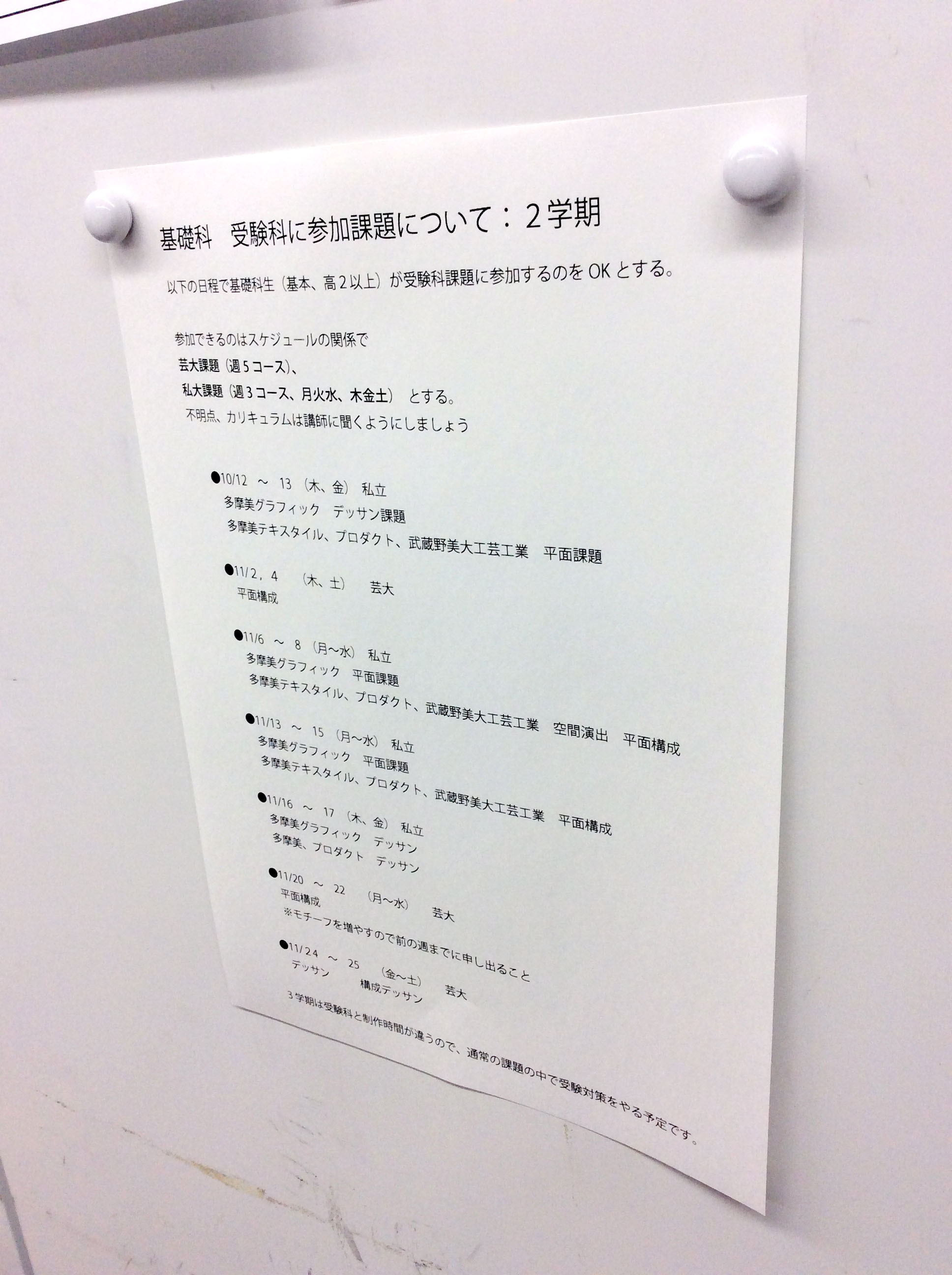

◯2学期10月ターム制作期間です。

◯特別講義は11月末に配信予定です。オンライン教育科では、毎月約3課題(生徒によっては5課題)を生徒に送付し、その講評を webミーティングツールを用いて行っています。 講評はマンツーマン形式で、30分程度の時間をとり、各月の終わりに行っています。それに加えて、オンライン教育受講生のみを対象とした特別講義を各学期に2回行い、受講生の受験対策及びモチベーション維持に役立てることを目指しています。

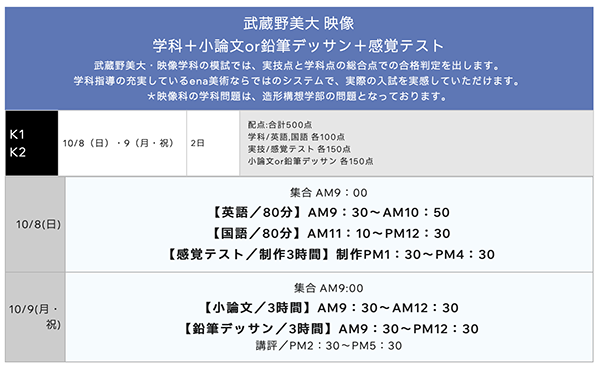

2024公開コンクールがはじまります。各科、試験を想定した課題、制作時間になっております。今の自分の作品について客観的に把握できる良い機会です。締切が出てくるコースもありますが、奮ってご参加くださいね。

2024公開コンクールがはじまります。各科、試験を想定した課題、制作時間になっております。今の自分の作品について客観的に把握できる良い機会です。締切が出てくるコースもありますが、奮ってご参加くださいね。

◯オンライン教育科 新美の指導を遠隔地の方にも!

オンライン教育科は、時間的・地理的な理由で各校舎に継続的に通学できない方のためのコースです。Webミーティングツールを利用したオンライン上でのリアルタイム講評、録画による動画講評、豊富な参考資料によって、遠隔地の方の芸大・美大受験をサポートします。講評は全てマンツーマンで行われ、受講生の進度に応じて、カリキュラムを組みながら進めていきます。

◯新受講生は申込後、随時Webミーティングツールでのオリエンテーションを行い、インターネット接続や、制作環境、志望校などを面談で確認し、カリキュラムを確認します。初回講評日もこちらのオリエンテーションで決定します。

*Googleアカウント=

オンライン教育科では、

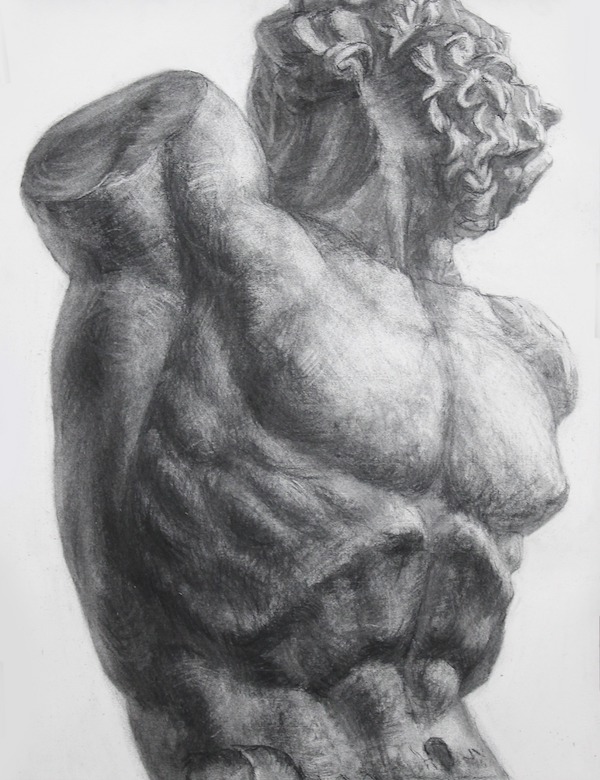

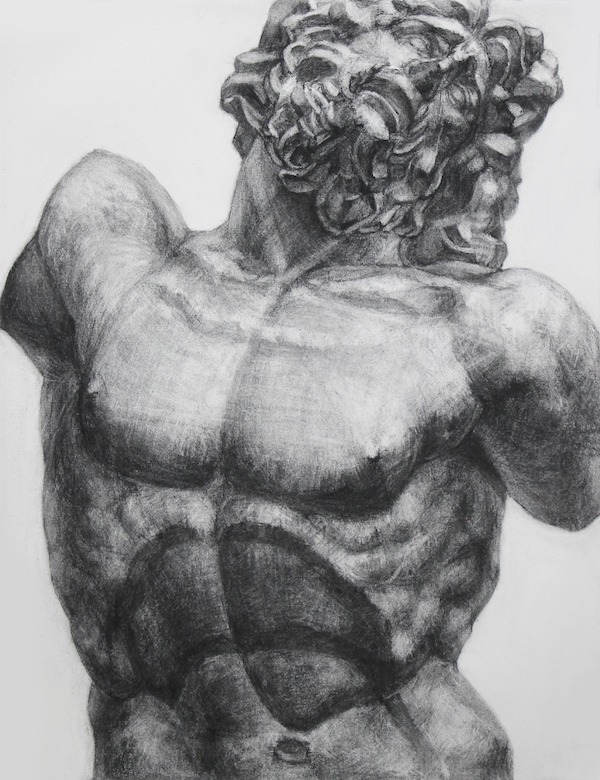

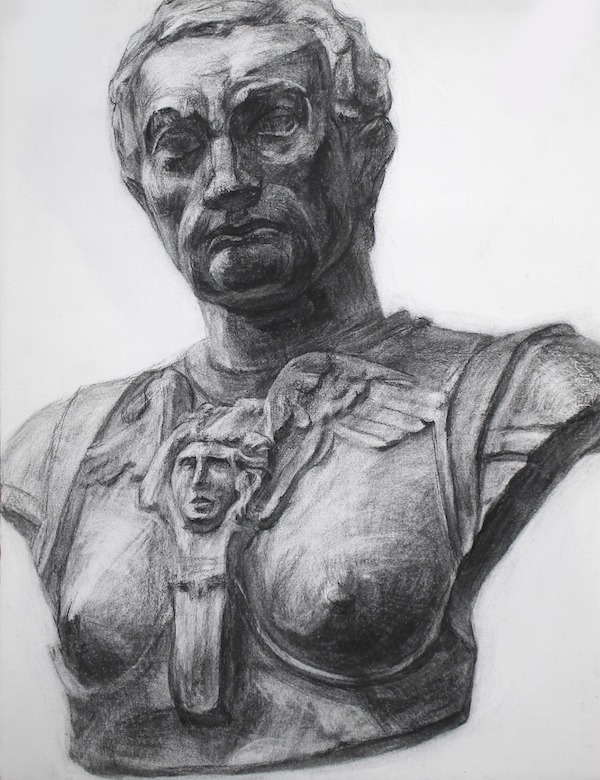

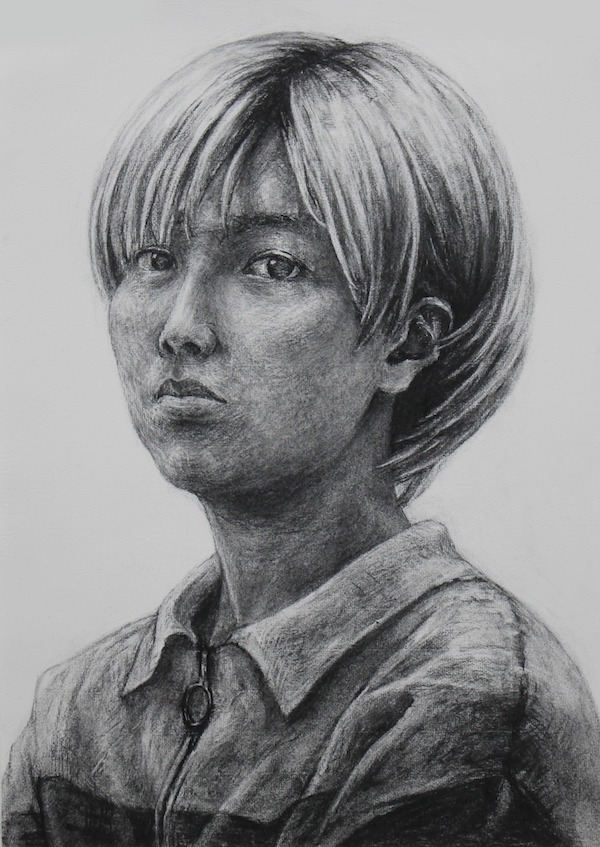

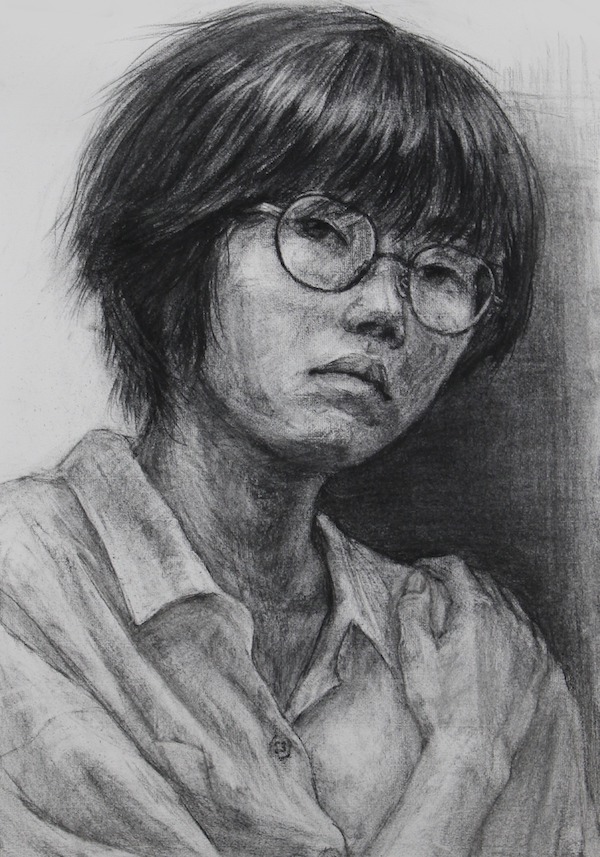

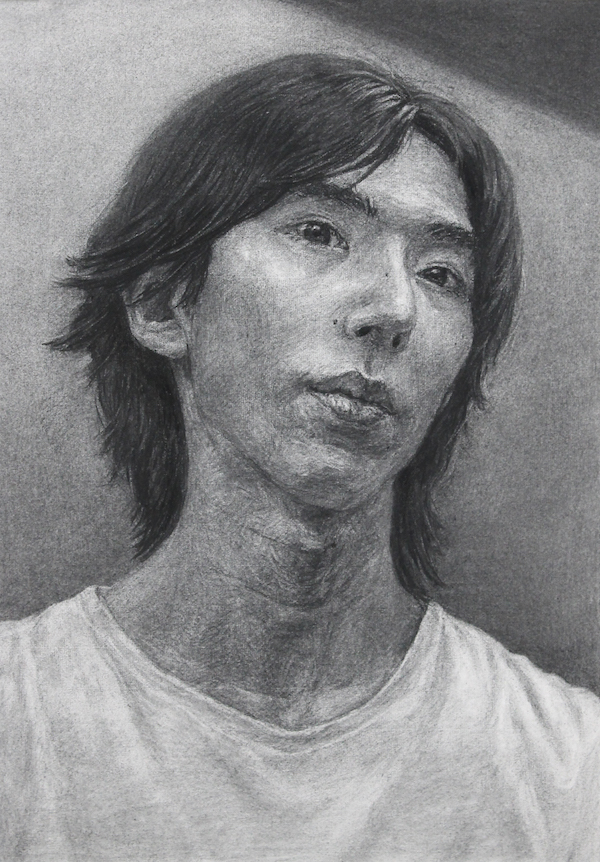

油絵、日本画、彫刻、デザイン、私立美大デザイン、工芸、映像、先端芸術表現、建築、デッサンの10講座を開講していきます。

高3・受験生は 10講座 【月5課題コース】と【月3課題コース】から選択になります。

高1・2生は原則【3課題コース】です。

貝をモチーフに手を作りました。愛知県芸でよく出題される課題ですが、柔軟な発想力を鍛えるために課題で取り組みました。ポーズと表現がマッチしていると思います!

貝をモチーフに手を作りました。愛知県芸でよく出題される課題ですが、柔軟な発想力を鍛えるために課題で取り組みました。ポーズと表現がマッチしていると思います!