急激に冷え込んできて一気に冬がやってきましたね。寒さに負けずにガツガツ製作していきたいです!皆んな今まで蓄えてきたものが着実に身になってきてメキメキ上達しているのを感じます!とても良いリズムなので更なる上昇意識を持って前向きに突き進んでいきたいです!

彫刻は楽しい!!です!今みんなが培っている技術・精神性・1つの物事を極めていく姿勢は作品制作にも確実に生きてきます!

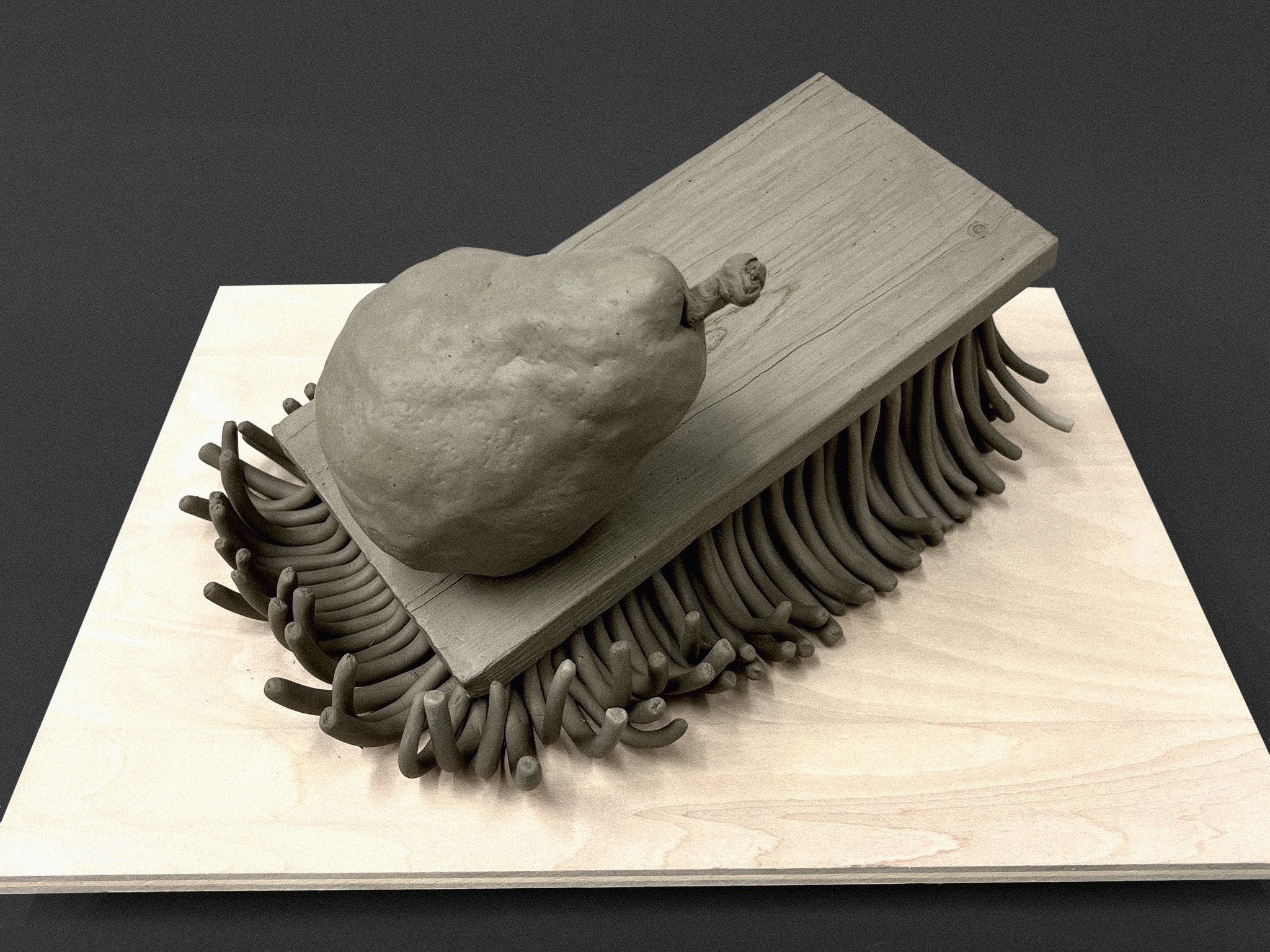

それでは最近の周作を紹介していきます!中間部では用意された沢山のモチーフの中から自分で3つ選び構成して作品を作りました。

とてもかっこいいです!緊張感を作り出せており周りの空間がピリッとしています!構造的にも難しい構成ですが見事です!今後もレベルの高い作品を期待しています。

遊び心があり見ていて面白い作品です!空間的な配置や個々の作り込みも申し分ないレベルです!最近安定していい作品を生み出せていることも素晴らしいです!

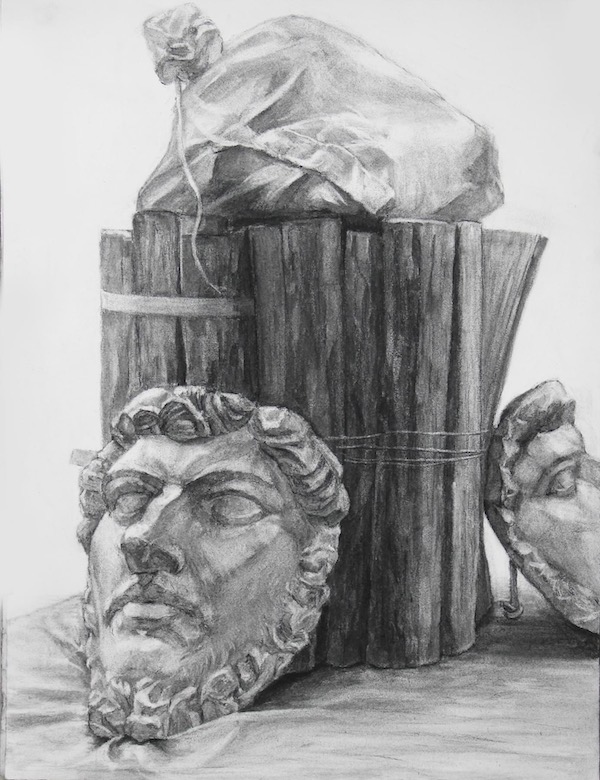

こちらは現役生の作品です!モチーフの装飾の部分の表現が難しかったと思いますがうまく落とし込んでいけていると思います。ロープを使って周りの空間を拾えていますがやや中心からの距離感が似ていて縮こまった印象を感じてしまいます。作り込む力は十二分にあるので構成自体の強度をもう一段階上げていきたいです。

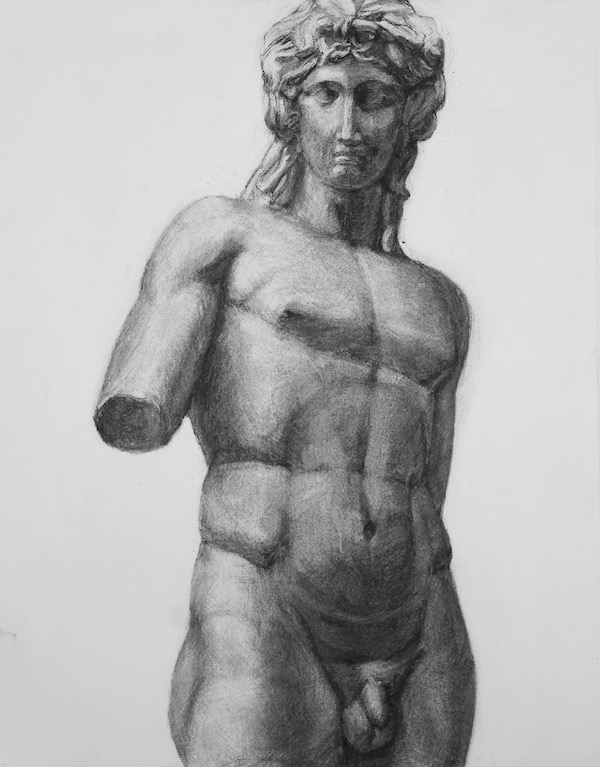

続いてミロのヴィーナスです。反射光の表現がとても美しく、空間生がとても魅力的です!今回できたこの表現を忘れず、今後もこのレベルで出力していきたいです!

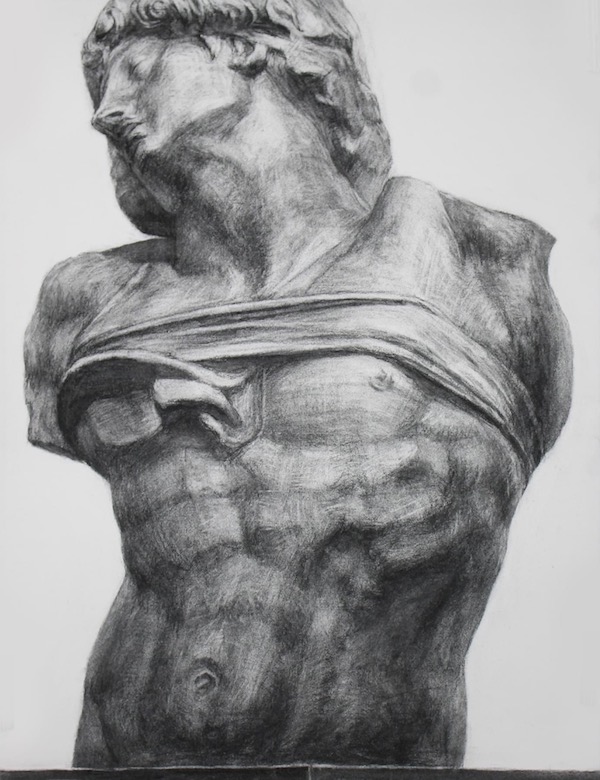

こちらも見上げの迫力を見事に表現できています!!黒側の墨の表現も今回で何か掴めたのではないでしょうか。キワの処理の明快さは常に意識してここまで毎回持ってこれるように意識してやってみてください!!

最近ぐっと力をつけてきましたね!白い中でも絶妙な色幅を操って美しく綺麗に表現できていると思います!とてもいい調子なので形の精度、常に全体を俯瞰して視る客観的を忘れずに製作してください!

デッサンの感覚を一度整理するために馬頭を描きました。とてもリズム良く表現できていました。自分の感覚を信じて、ちゃんとその強みを自分で認識して自らで研ぎ澄ましていく感覚が大事です。そして必ず自分の表現に自信を持ってやり切るようにしてみてください!

光の表現が美しいです。また空間表現も素晴らしいです!1つだけ気になるのは腹部の黒の色が似ています。それによって空間がそこだけ張り付いてしまっています。最後まで空間に黒が的確に配置できているのかを注意してみてください。

続いて石膏生物課題です。台上に配置された物の状況を的確に表現できています!!素晴らしいです!今回はやや出だしで慎重になりすぎた気がします。もっと自信をもって出だしから紙に炭を置いて行って大丈夫です。

出だしからイメージを持ってぐいぐい進めていけていて良かったです!ただ良くないのは最初に決めた形の精度を高めていけなかったことです。特にマスクの形の精度がもう一歩上げてこれていたら完璧でした。

アムールのデッサンです。美しいグラデーションが作れていてとても良いです!色をつなげていくときにあくまでも形を作っていることを必ず意識してください。色をただつなげようとか、似せていこうという意識だけでは鈍く単調なデッサンになってしまいます。ただそこだけの意識でとても良くなるので意識して作業してみてください!

続いて現役生の作品紹介です。自刻像に『火・風・水・地』から1つの要素を選び作品を作りました。

派手な表現ではないですが、静かな強さを感じます。髪の毛の風に吹かれている表現や、顔の表情の選び取りなど細やかな気遣いを感じます。最終的な作品の完成形に対してのイメージをより強く持てば毎回ここまでできると思うので頑張っていきましょう!

こちらも風を選び表現しました台の上の空間を綺麗に拾えていて、なおかつ影の色味もふんだんに使えているので目立っていました。出だしから完成のイメージも強く持ててできていたことも素晴らしいです。この調子でどんどんいきましょう!

まずは自刻像をこのクオリティで作れるようになったことが素晴らしいことだと思います!地の表現も作りつつどんどん強い表現へと持ってこれたことも良かったと思います!細部周りの形の繋がりも密に追えていてリアルです!

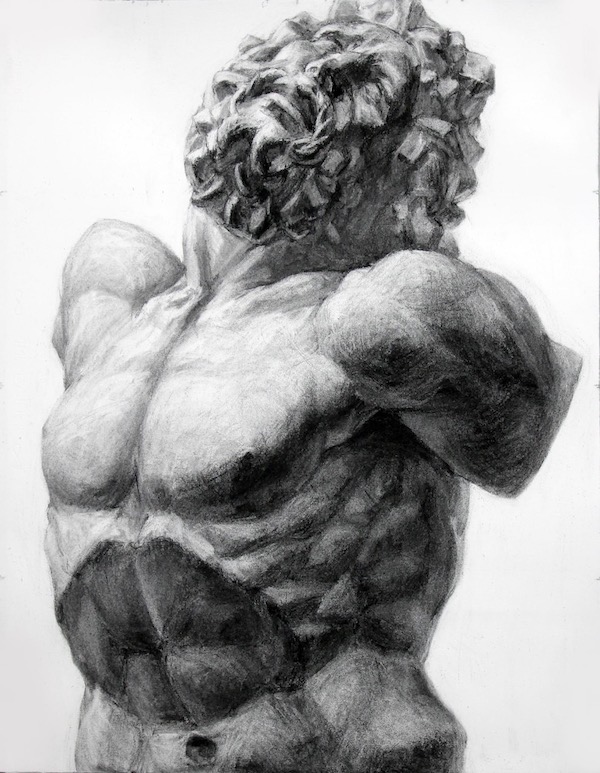

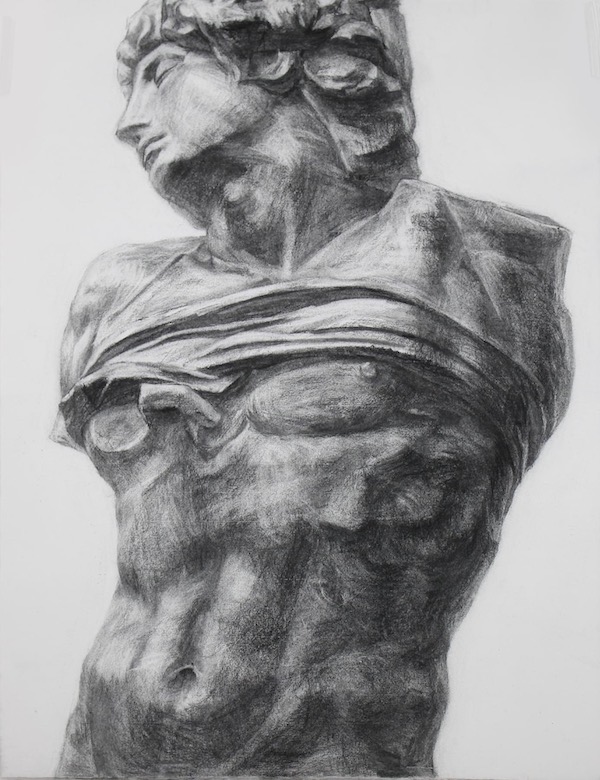

続いて奴隷のデッサンです。課題であった形が少し緩くなってしまうことに対して積極的にアプローチを続けていることが1つこのデッサンで壁を越えれたと思います。形の張り・反りをよく拾えています!この意識はとても大事なのでこのままの意識の高さで毎回やり切りたいです!

最終的な出来については特にいうことはないです。最初の描きだしから終わりまででどこが今足りないのか、潰しておくといいのかをもう少し明快に認識したいです!弱い表現のところがないかどのタイミングでも常に意識してみてください!

こちらも最終的にいうことはないです。とにかくとにかく出だしに尽きます。大きなところでの像の印象がいかに大事なのか、その意識レベルをもっと高く高く自分の中で確実に認識できれば心配なことはないです。本当にそこだけだと思います。

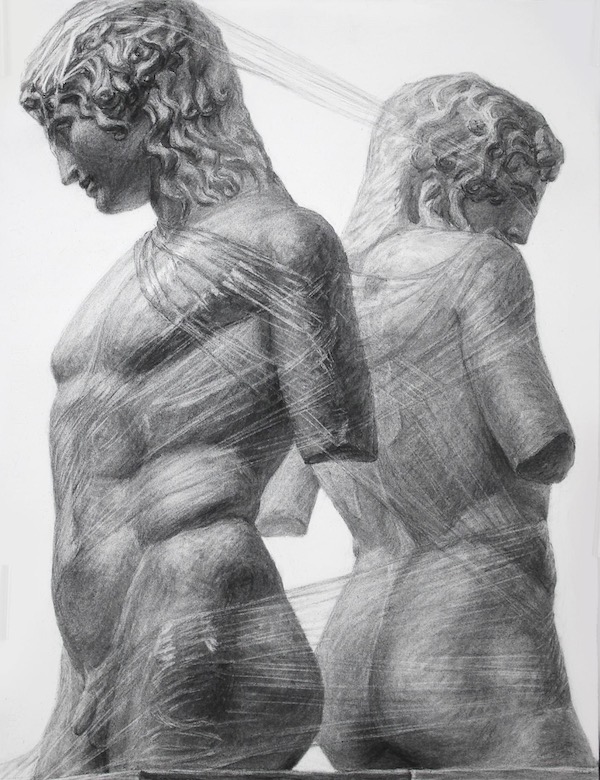

続いて組み石膏です。2つの像の間の空間がとても綺麗です。印象もバッチリだと思います!欲を言えばラップの表現がもう少しバリっと角っぽい表現でも良かったと思います。やや柔らかく、薄いシルクのようにも見えてしまいます。

最後に基礎科生の作品を紹介します!アバタのヴィーナスの模刻を作りました。ねじれの表現が難しいのですがここまで合わせてこれることに驚きです。髪の毛まで密に作れていて素晴らしいです。この調子でどんどんいきましょう!

こちらも素晴らしい出来です!!炭の形への張り付き方がはんぱないです!言ったことに対しての反応も素晴らしくメキメキ実力をつけてきています!次の作品も楽しみです!!頑張りましょう!

長くなりましたが以上になります!

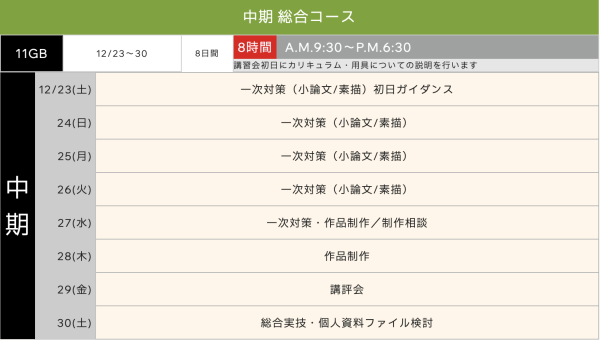

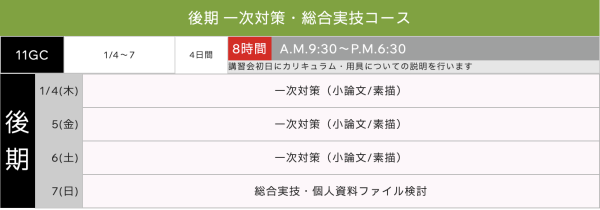

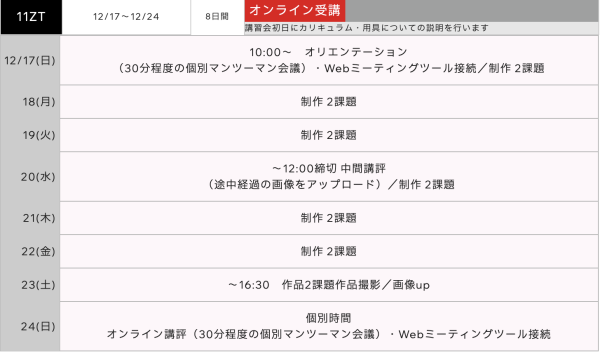

大宮校 入試直前講習会

大宮校 入試直前講習会

ではまた次回に。

ではまた次回に。