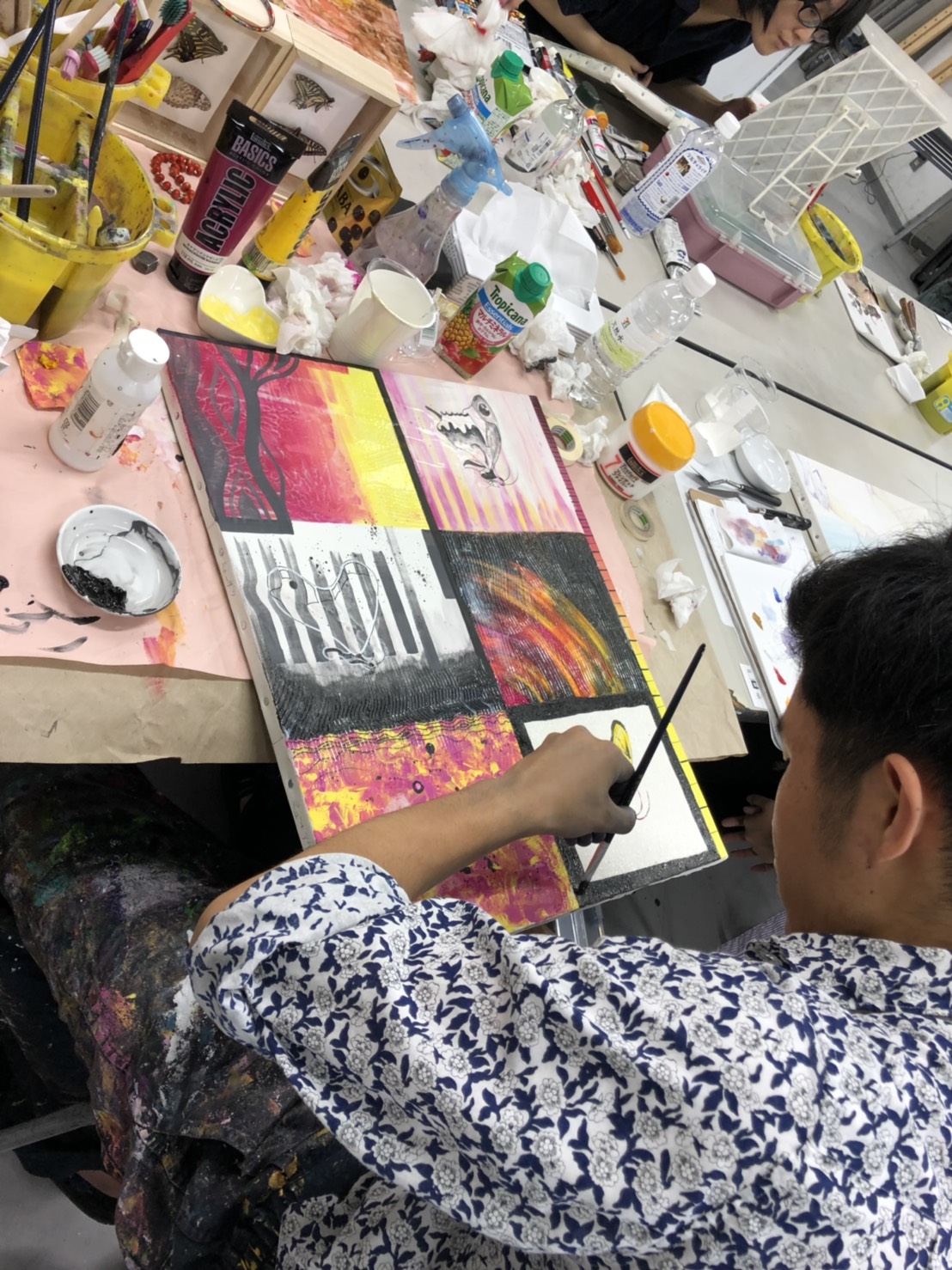

中学生受験科です。

7月7日(日)に、スペシャルサマーセミナー「中学生のための1日体験&説明会」を実施します。

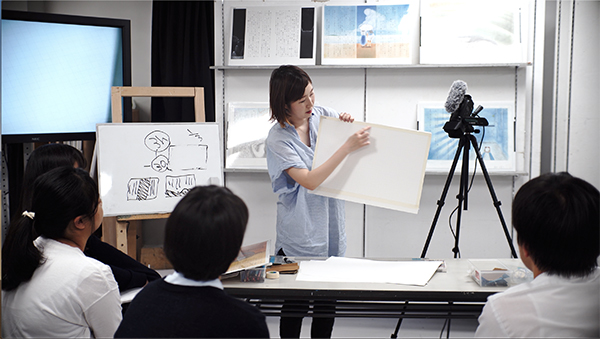

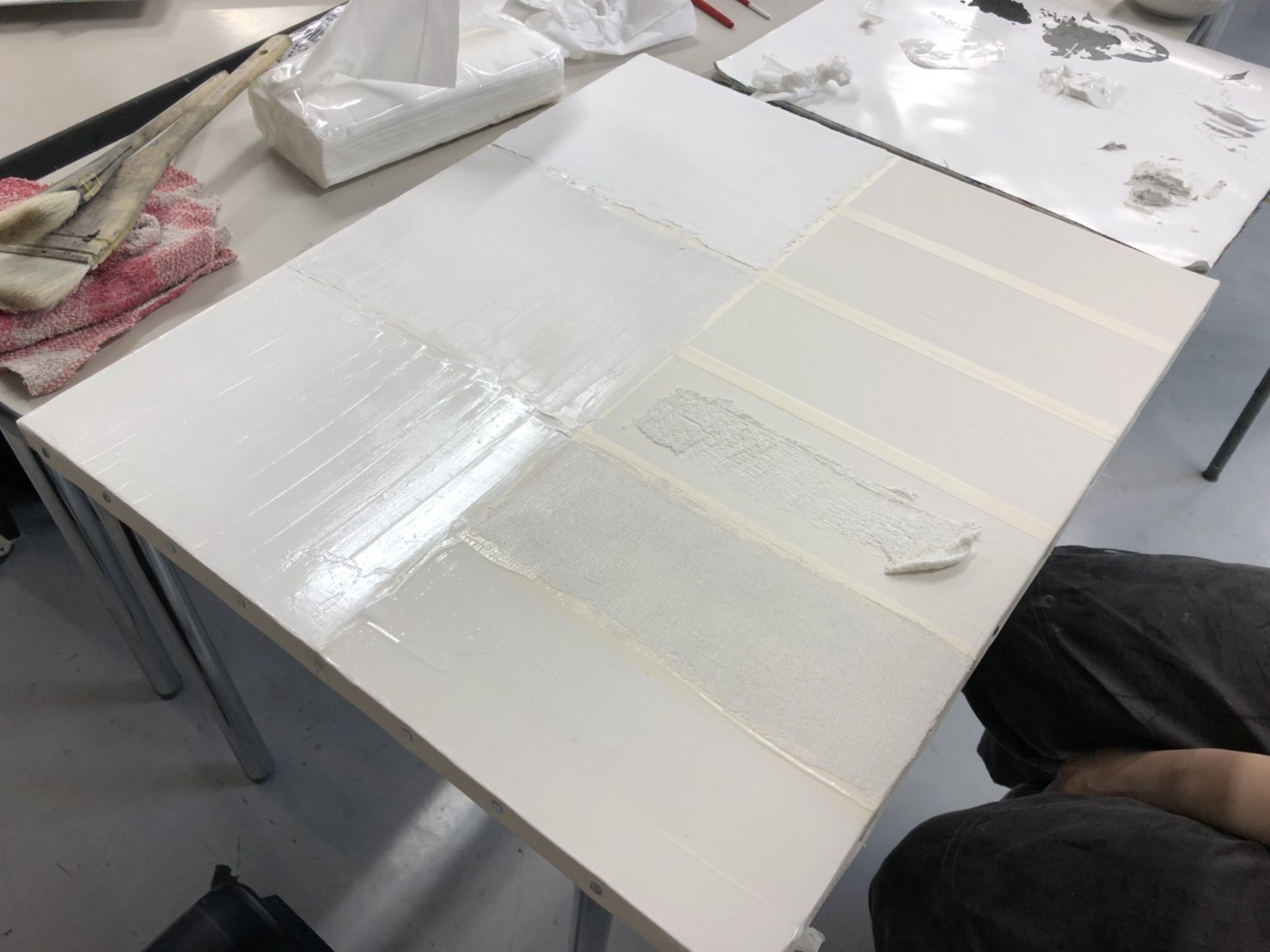

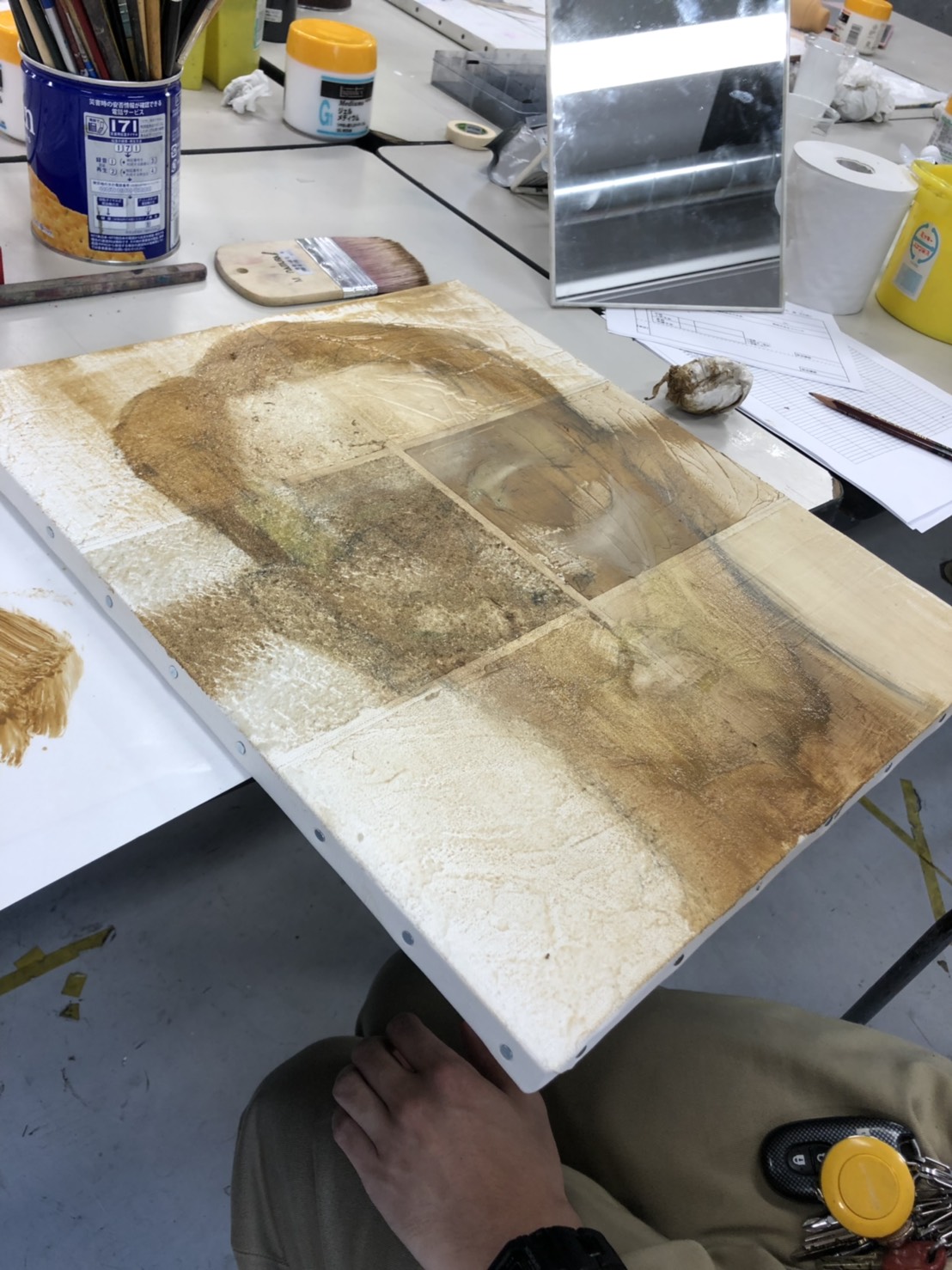

当日は、都立総合芸術高校など、人気の美術系高校で必須のデッサンに挑戦。

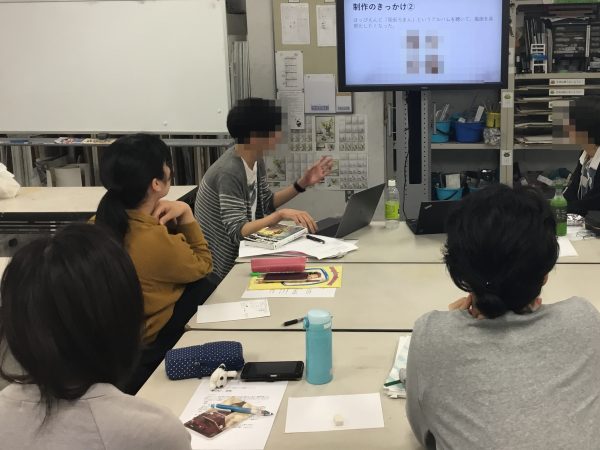

また、新美スタッフとグループ校である「進学塾ena」の教師による合同説明会も実施します。

いよいよ実技の準備が本格化する夏前に体験したい中3生や、早めにスタートを切りたい中1、中2生も大歓迎です。

特に説明会では、難関と言われる都立総合芸術高校進学に向け、実技のみならず、内申、学力試験対策についてもご説明しますので、ぜひ保護者様もご参加ください。

詳細/お申込はこちらから

https://www.art-shinbi.com/event/event-s_s_s/s_s_s-E.html

また、新美公式facebookで、美術系高校の情報を定期的に配信しています。

ぜひフォローしてご活用ください。

https://www.facebook.com/SHINBIdeJYUKEN/