こんにちは。彫刻科の小川原です。怒涛の夏期講習が終わり、個別面談も終えました。現状の取り組みについて良い所、改善していくべきところが明解になったと思います。皆実力がついてきたので講師に受けるアドバイスも、ただ「そうなのかー」となるだけでなく、それではどうしていったらよいかということまで考えられるようになってきた気がします。頼もしいです!

それではこれまでの優秀作品の紹介をしていきたいと思います。

まずは昼間部生の作品から。

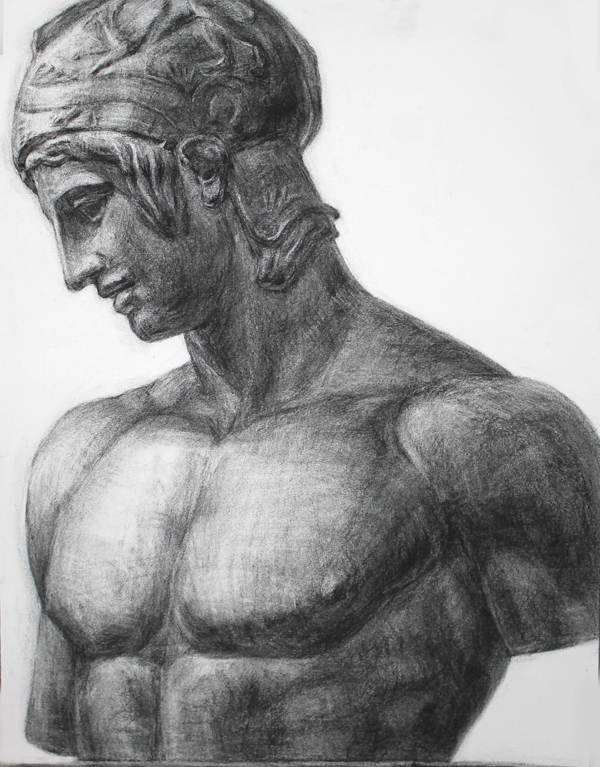

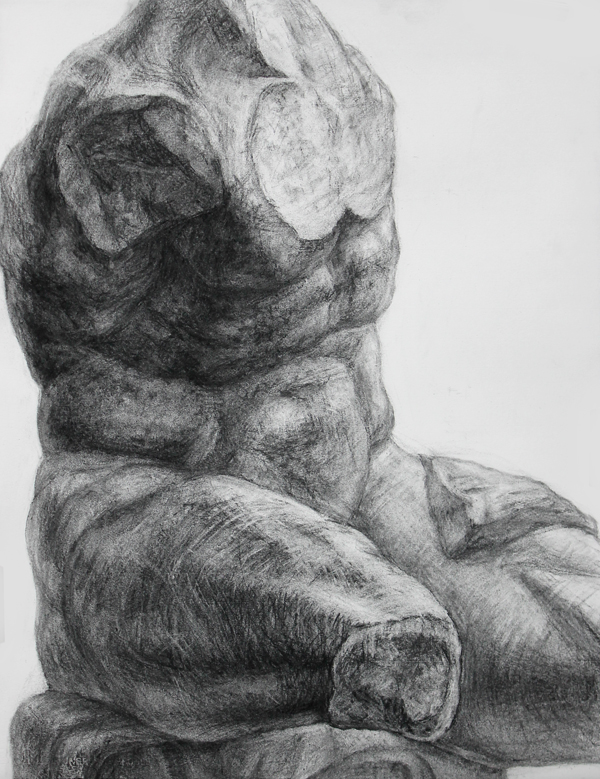

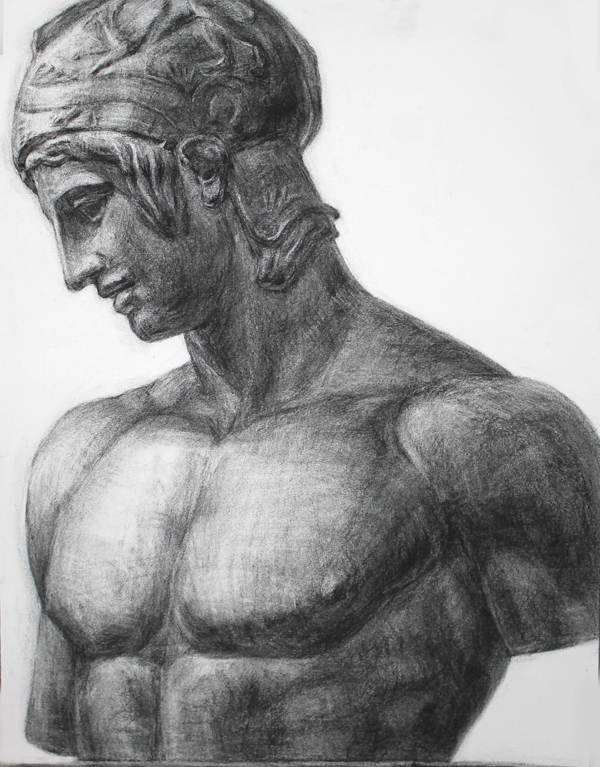

マルス

表現がとてもよいです。途中動きに問題がありましたが直りました。これを指摘されずにここまで来れたら最高ですね!

少し影側の表現に単調さがありますが、厚みがよく出せています。実際の光の状況は分かりにくい感じでしたが、自分なりに美しく解釈し直せると良いです。

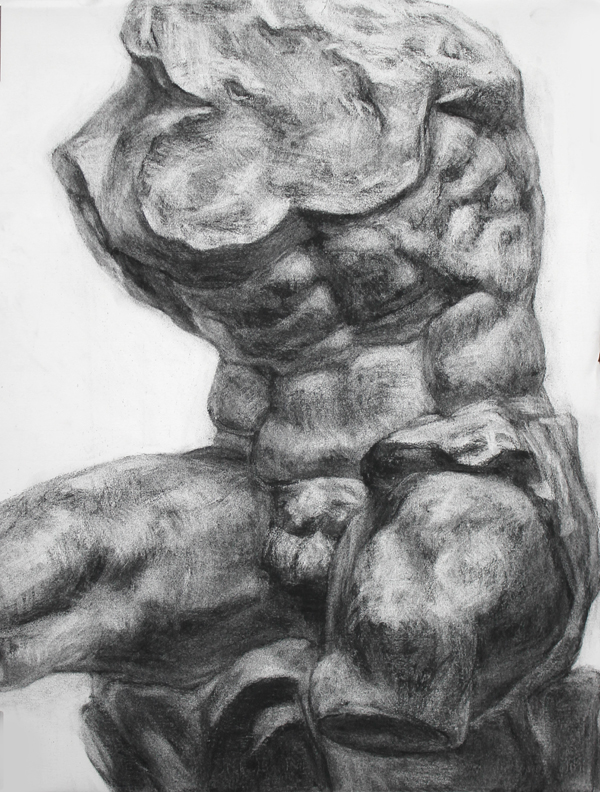

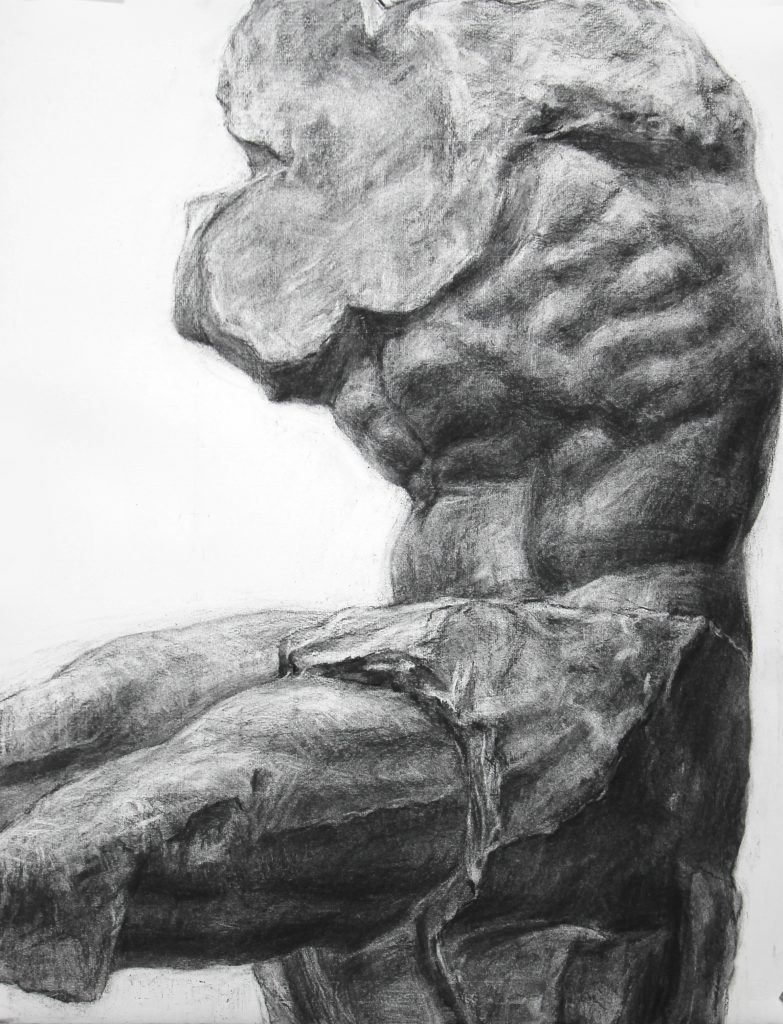

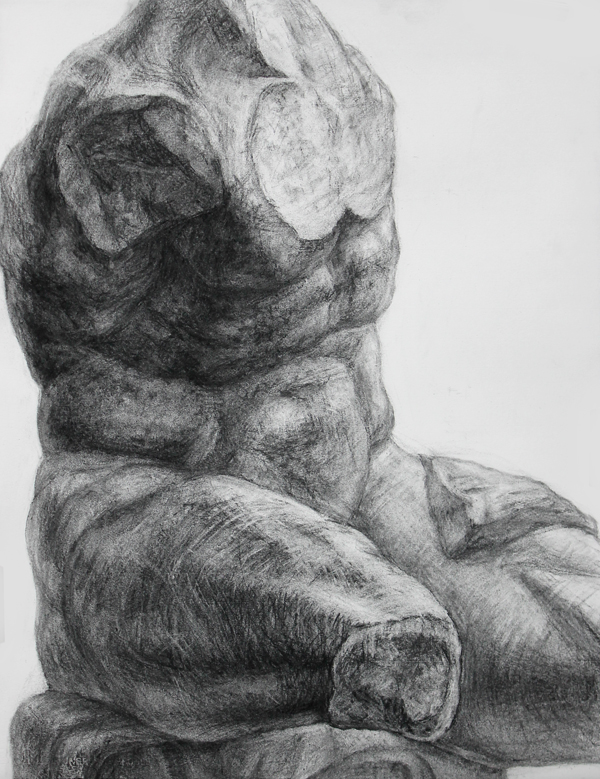

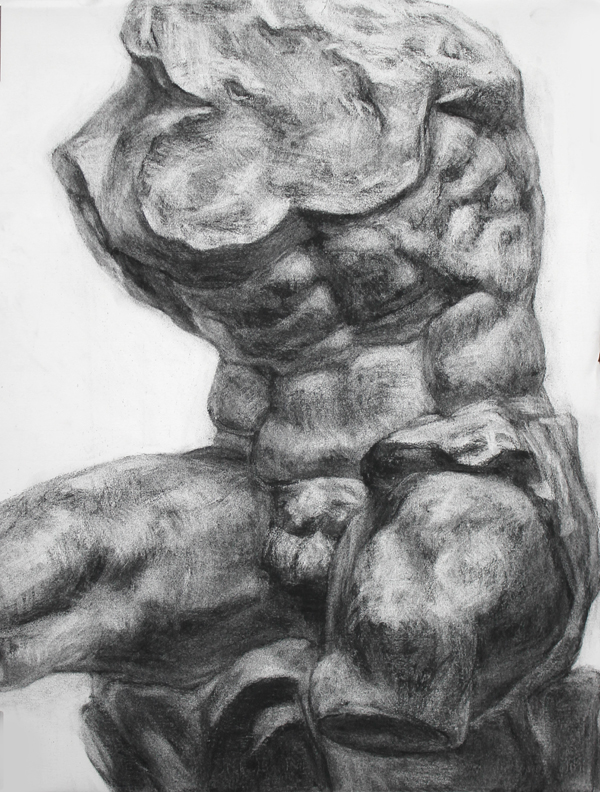

ベルベデーレとうずくまるヴィーナスを描きました。たまにこういうのを描くとテンション上がりますよね!

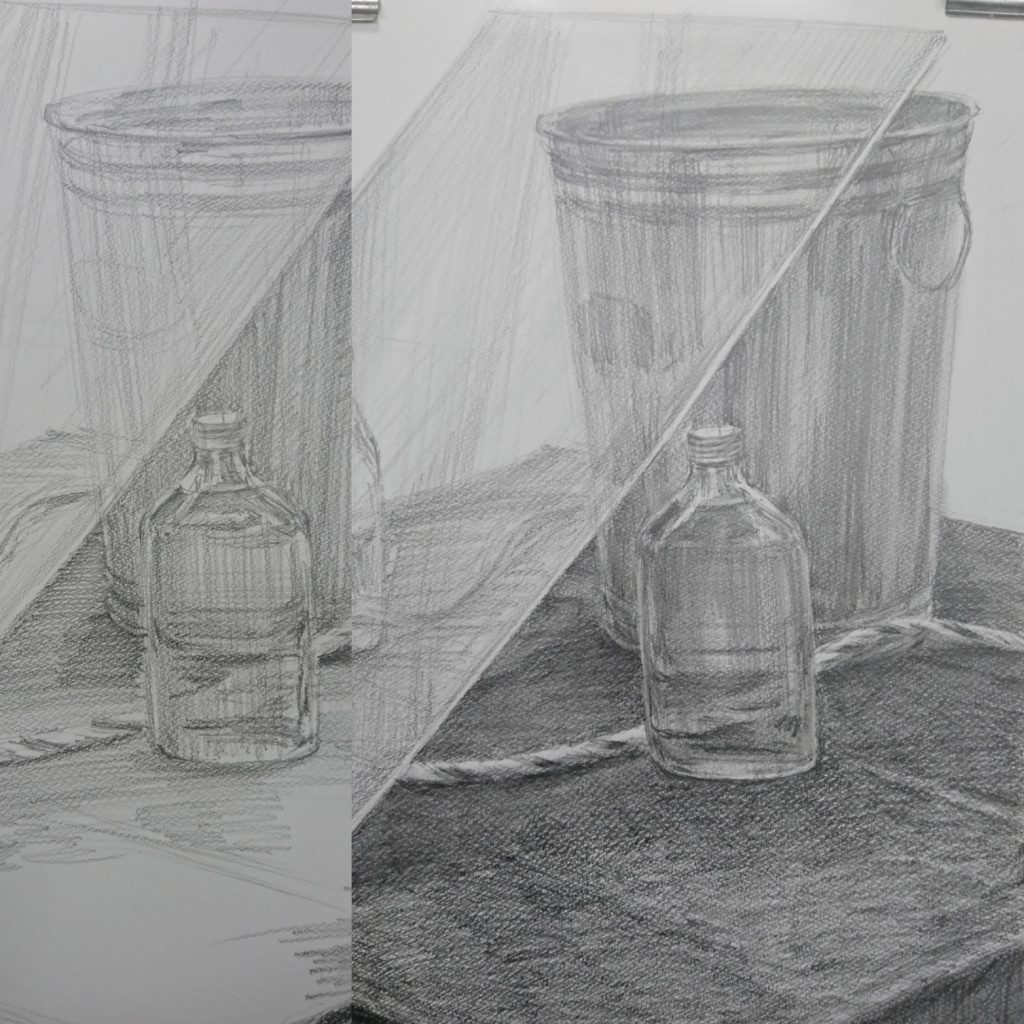

空間がものすごく綺麗に表現できています!なかなかこんなに良いデッサンは描けないと思います!

物体が空間上に置かれている状況が分かりやすく良いです1炭使いも魅力があります。

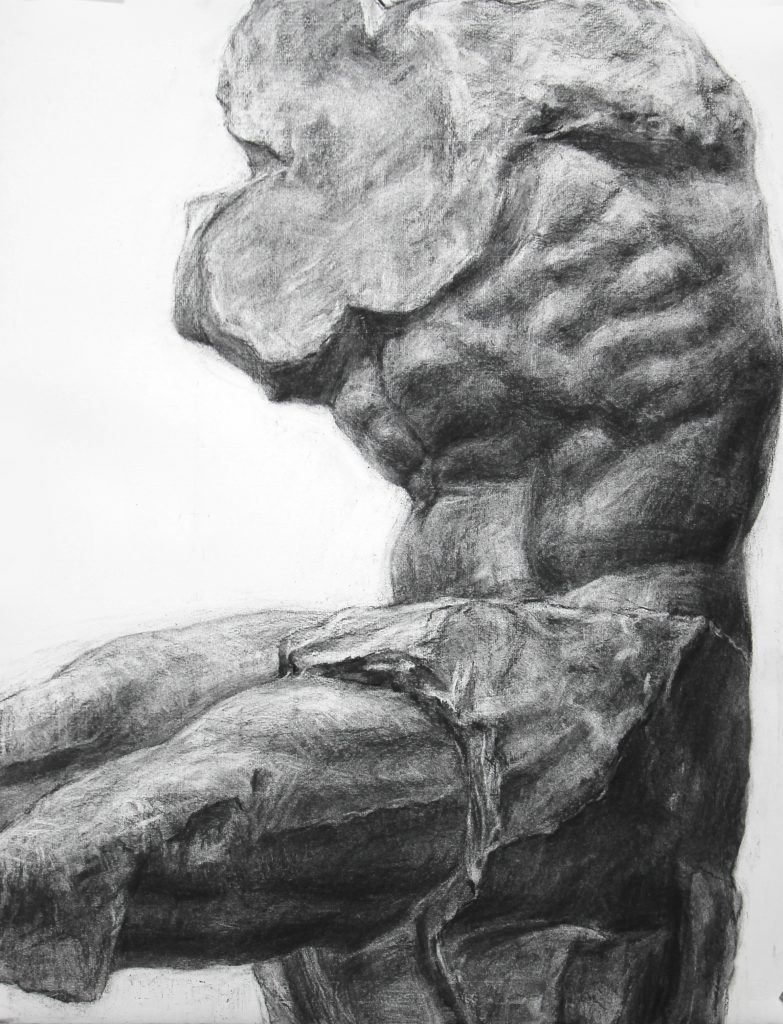

ゴロンとした量が表現できています。欲を言うと手前の脚がもっとドーンと手前に出てきてくれると言うことないです。

ヴィーナスの張りのある形がみっちりと描けています。脚の接地周りが空間的に整理できると更によいです。

手前の脚は手前に出そうという表現が少し強引に見えますが、上体の厚みの魅力は素晴らしいです。

炭の扱いが豊かでよいです。像が椅子に乗っている感じが弱いので、それが出ていたら 尚良いです。

塑像、手。今回は肘まで入れて作ってもらいました。

完成度がとても高いです。粘土の質感を活かしたうえで肌の張りも表現できています。

生き生きとした手のポーズと、リアルな造形がとてもよいです。

ここから夜間部生の作品です。夏期講習まではそれぞれ問題点がはっきりしていましたが、それぞれ乗り越えてきています!現役生の成長が目覚ましいです!

なんだかんだ短い時間でここまでの作品を仕上げてきました!相当意識して自分の弱さをクリアーしています。

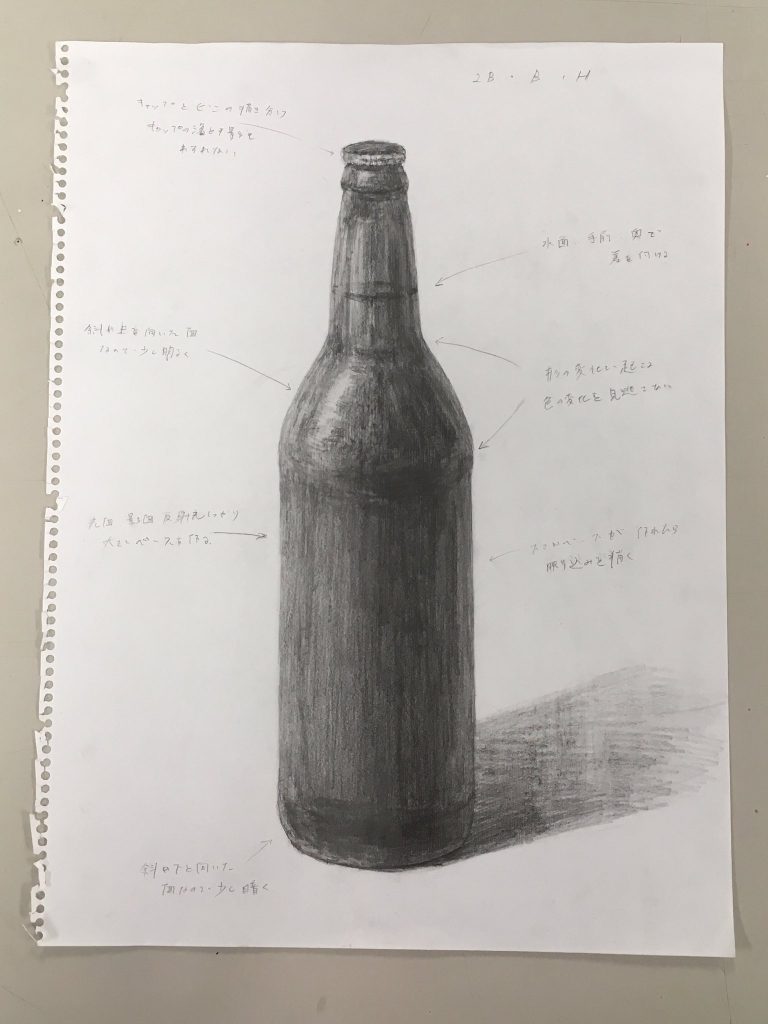

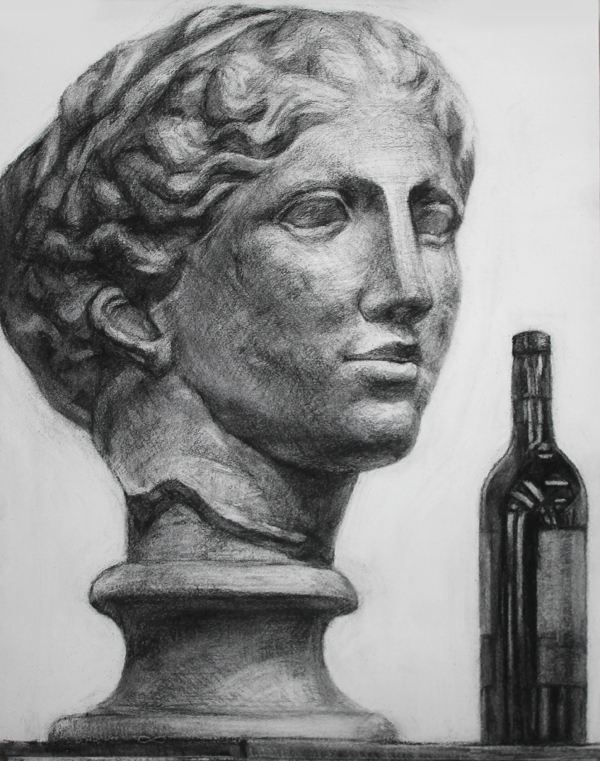

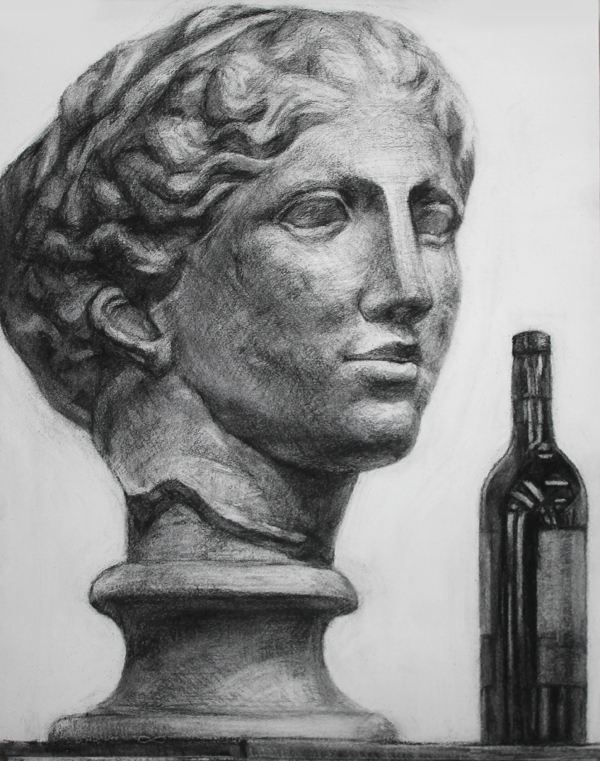

素直に上手いです!ラボルトも印象が良く、ワイン瓶の質感もいいですね!

完成度がとても高いです!ラボルトの風化した欠けの具合があったほうが良かったかもしれません。欲を言うと背景に対する回りこみの馴染みが弱く、ややコラージュ感があります。

豊かな立体感がよいですね!後頭部側にもう少し反射光を入れると空間の抜けが更に良くなります。明るい側は上手く行っています。

少し目が丸すぎるところが惜しいですが、何より光が美しく描けています。便や台座はもう少しですね!

これも短い時間での完成でしたがいい出来です。後頭部側と石膏像の台座の形に弱さがあるのでそこにもう少し手が入って行くと良いです。

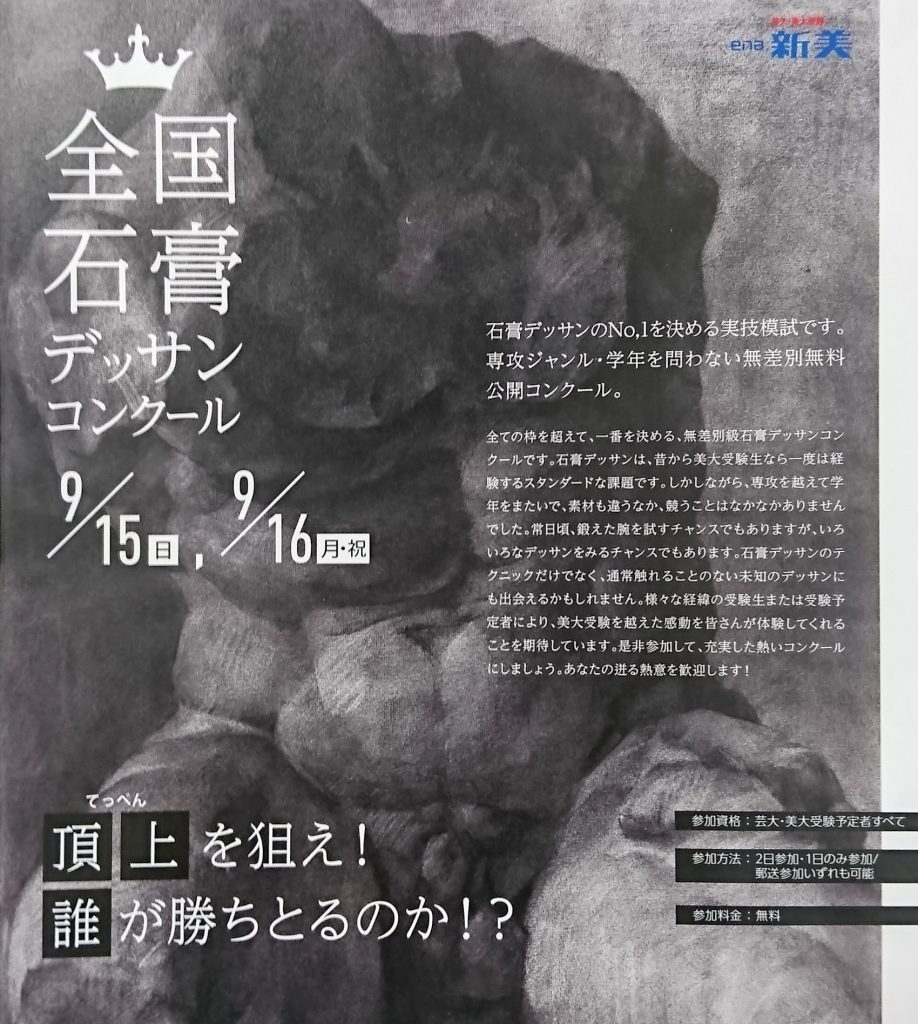

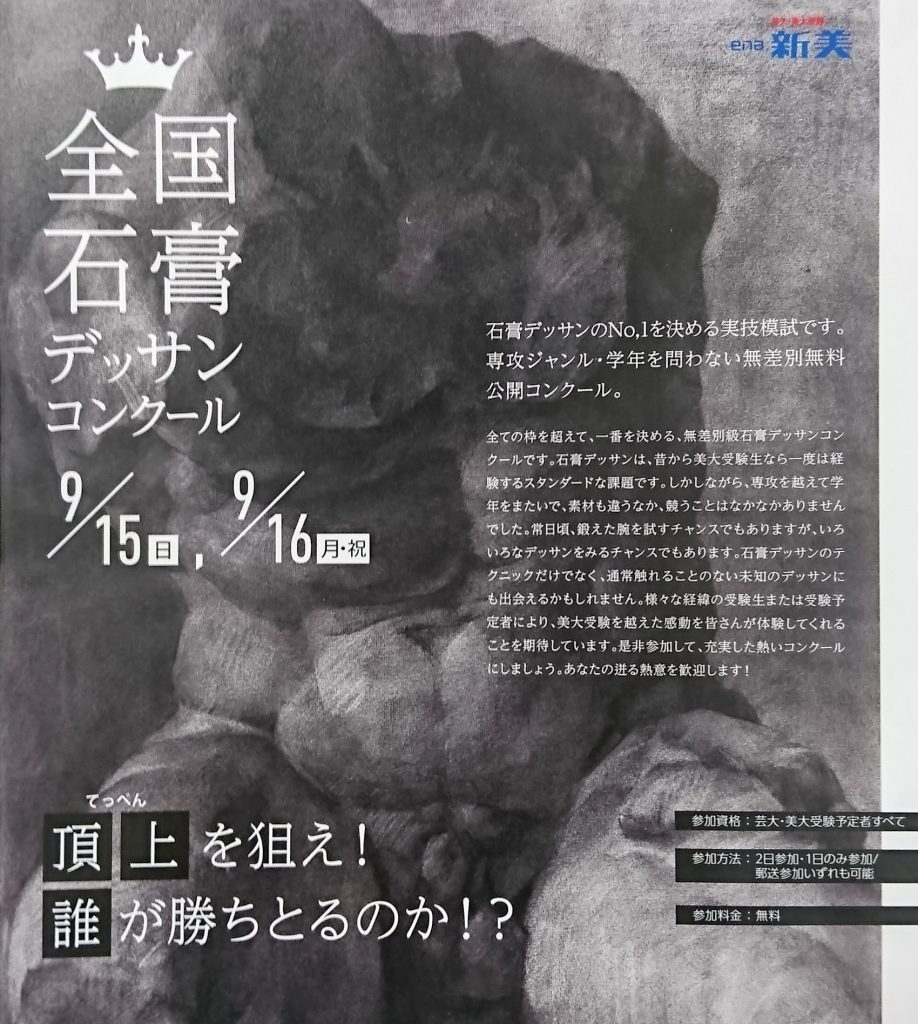

さて、9/15.16に全科合同公開コンクールを行います。(無料)1学期にも2度開催しましたが、今回は2日に渡って制作を行います。(16日のみの参加も可)

特に今年度受験を控えている人は夏期講習を経て現状実力のMAXがどれほどのものなのか、各予備校の公開コンクールが始まる前に試しておくべきだと思います!

また高校1、2年生は2日でのコンクールでデッサンを描くというのははなかなかないチャンスです!1日描きでは到底受験生に敵わなくても、2日あったら話は別です。アドバイスはありませんが、自分で考えてじっくり描けるいい機会なのでぜひ参加してみてください。

当日は僕と、デザイン科の先生が1日ずつデモンストレーションに入ります。採点中のデッサン解説ではデモンストレーションを撮影した動画を使いながらデッサンを描く上で重要なポイントを鉛筆と木炭、彫刻とデザインの視点で詳しく解説していきます。これを見るだけで今後の取り組み方の方向性が定まってくるはずです!楽しみにしていて下さい。

申し込みはwebからよろしくお願いします。

art-shinbi.com/event/event-drawing-contest_0915-16.html

模試中に降った、ゲリラ豪雨はあっという間に晴れていました。

模試中に降った、ゲリラ豪雨はあっという間に晴れていました。 模擬試験前の課題を見ると、夏の成果はあるようなまだまだのような感じでした。

模擬試験前の課題を見ると、夏の成果はあるようなまだまだのような感じでした。