彫刻科講師の氷室です。

秋は展示が多いイメージがあります。

先日、東京ステーションギャラリーにて、岸田劉生展を観に行ってきました。

作品に没頭しやすい、ちょうど作品と合っている空間に感じました。

麗子微笑の絵を始めとする代表作は幾つか知っていましたが、初めて観る作品が圧倒的に多く、岸田劉生と言う作家の生き様を垣間見ることができ、刺激を頂いてきました!

絵画をじっくり観察すると、光の表現や輪郭、物と物の間など、絵を描く人の視点や息遣いに、見入ってしまいます。

この静物画が気になりました。

岸田劉生さんも、いろいろな所から刺激を受け様々に挑戦していたのだなと、果たしてスマートフォンやパソコンがない時代に、他の画家から受けたインパクトは、いかほどであったことか。

色々な想像が膨らむ、濃い時間でした。

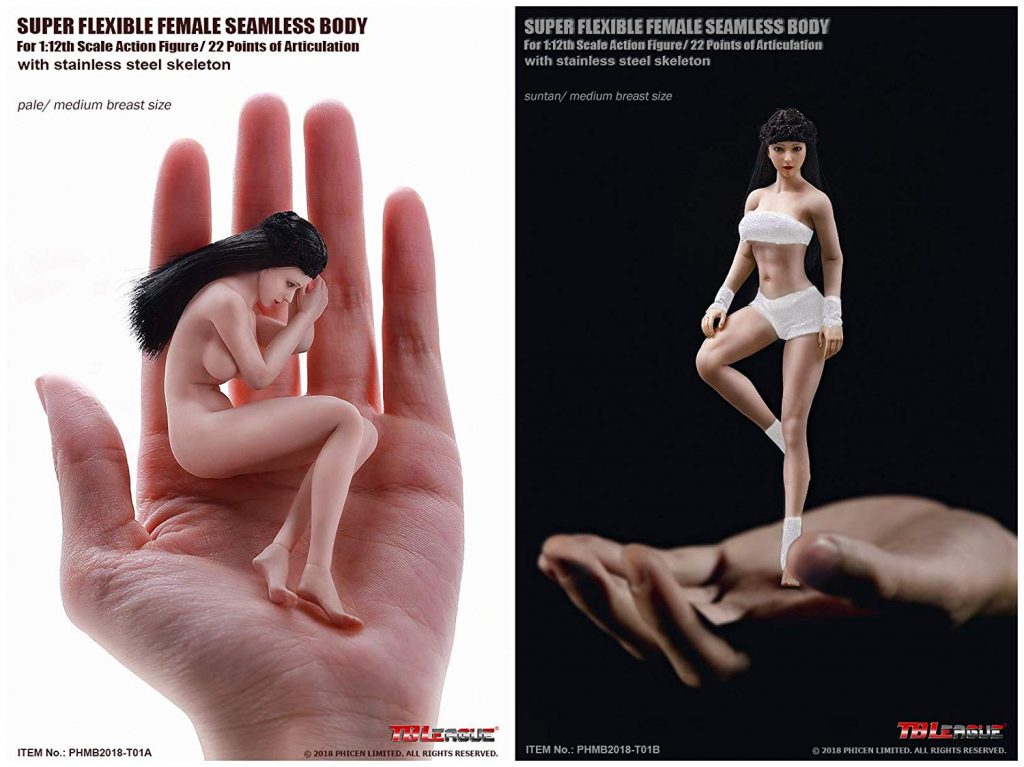

さて、ここからは最近の秀作紹介です!

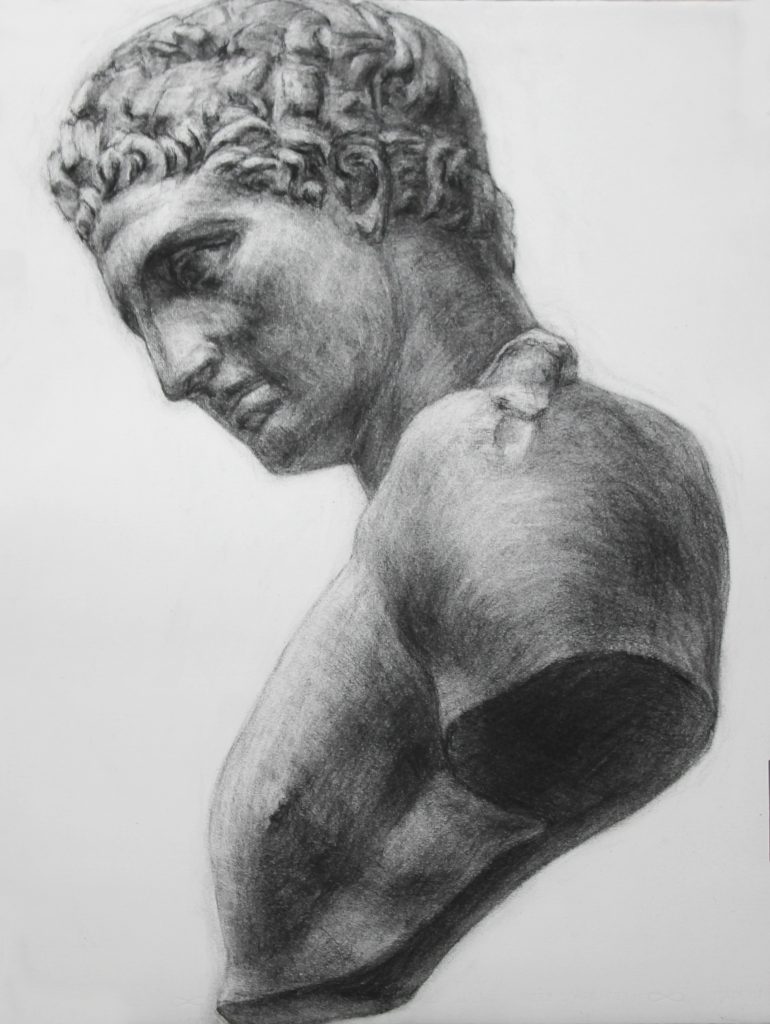

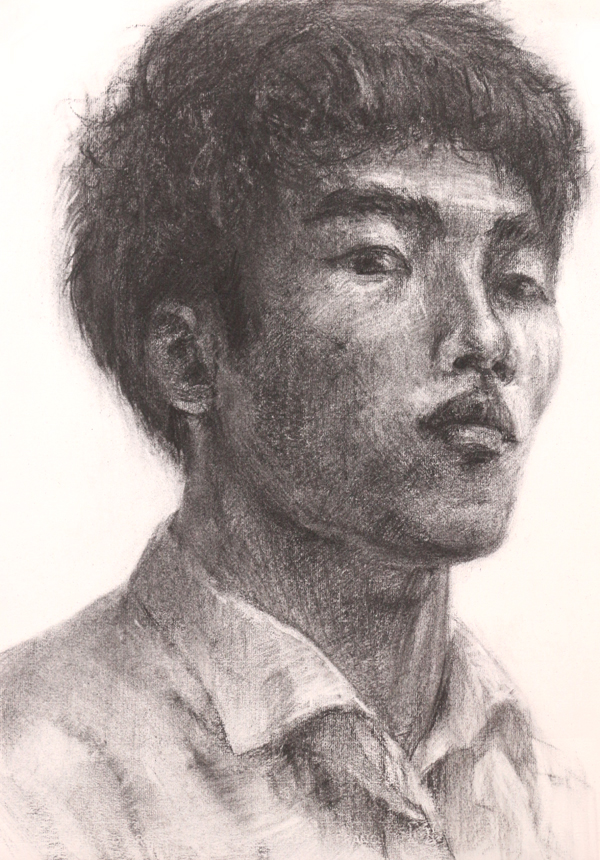

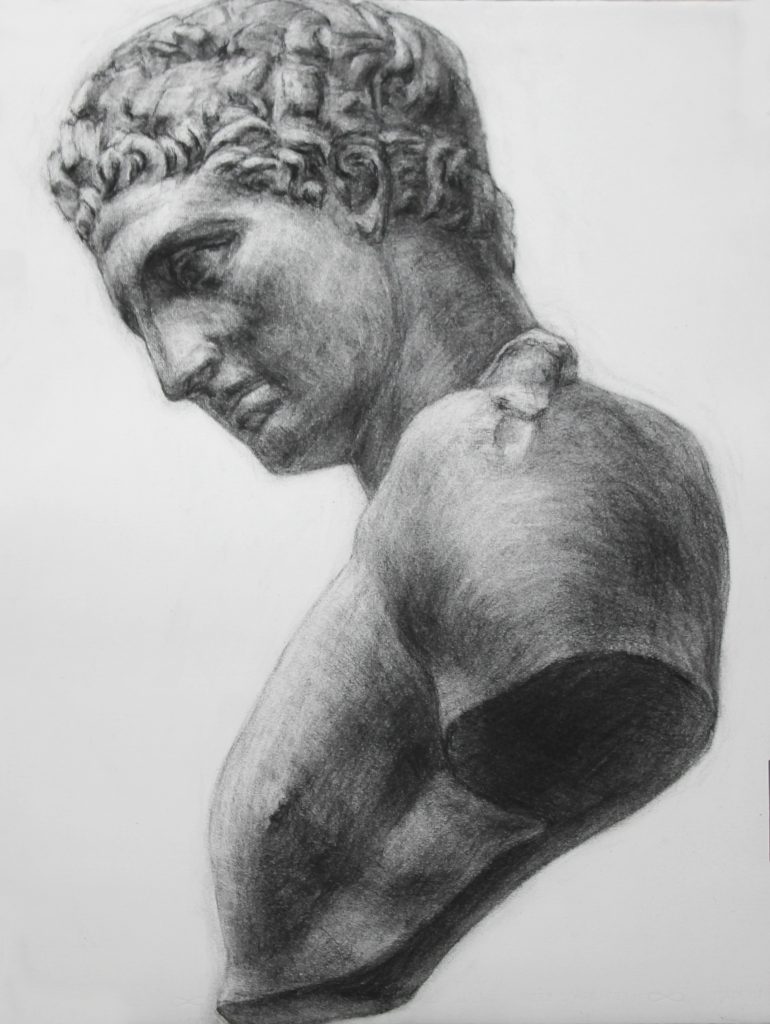

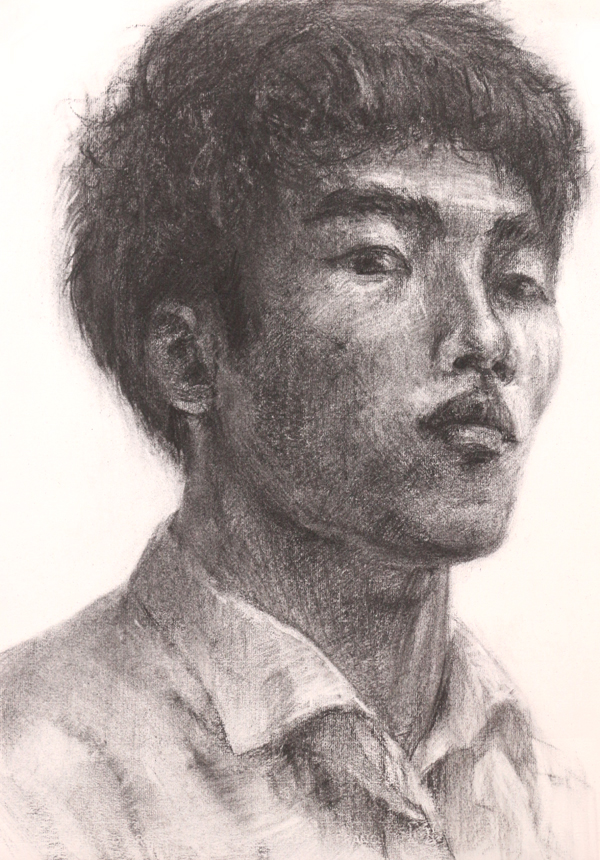

視点も感じられ、首から頭部までの立ち上がりも印象が良く拾えています!

ヘルメスの見上げた印象が似ています!髪の毛の表現も良いですね!奥の顔の形も意識出来たらなお良いと思います。

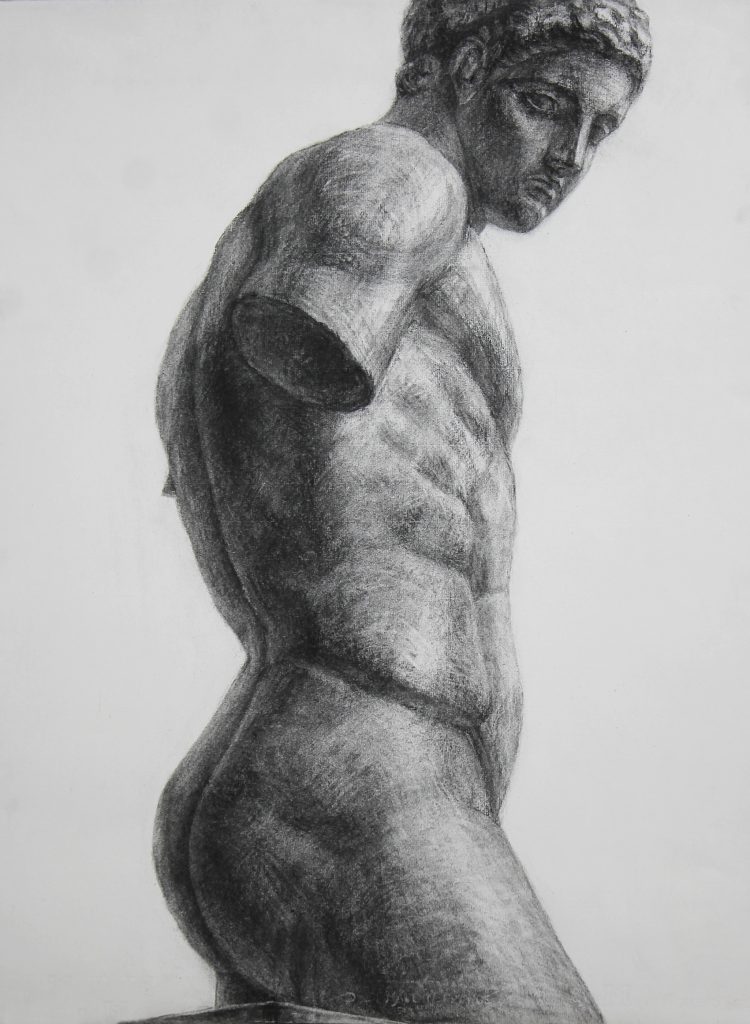

円盤の形を触る様にとても丁寧に描けています!見上げた視点も感じられ、良く考えられた中で表現が出来ている1枚です!

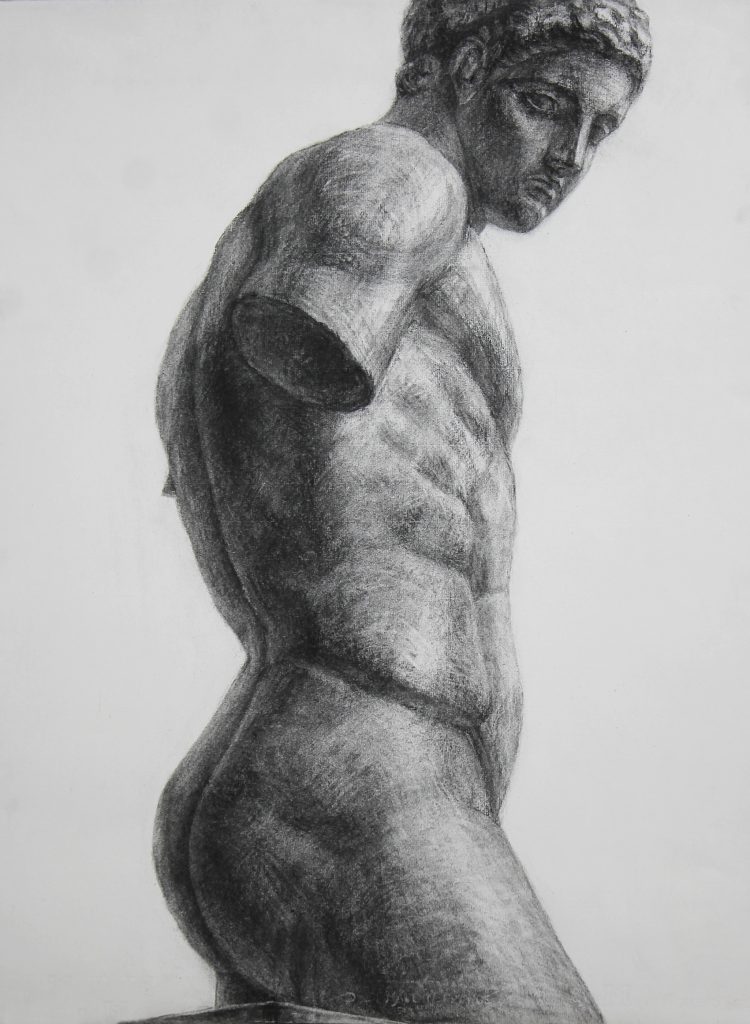

安定の模刻力です。似ています!さすがです!

こちらのジョルジョも良く観察できています!もう一歩、形の魅力が増えると完璧ですね!

ここから先は、全て現役生の作品です!

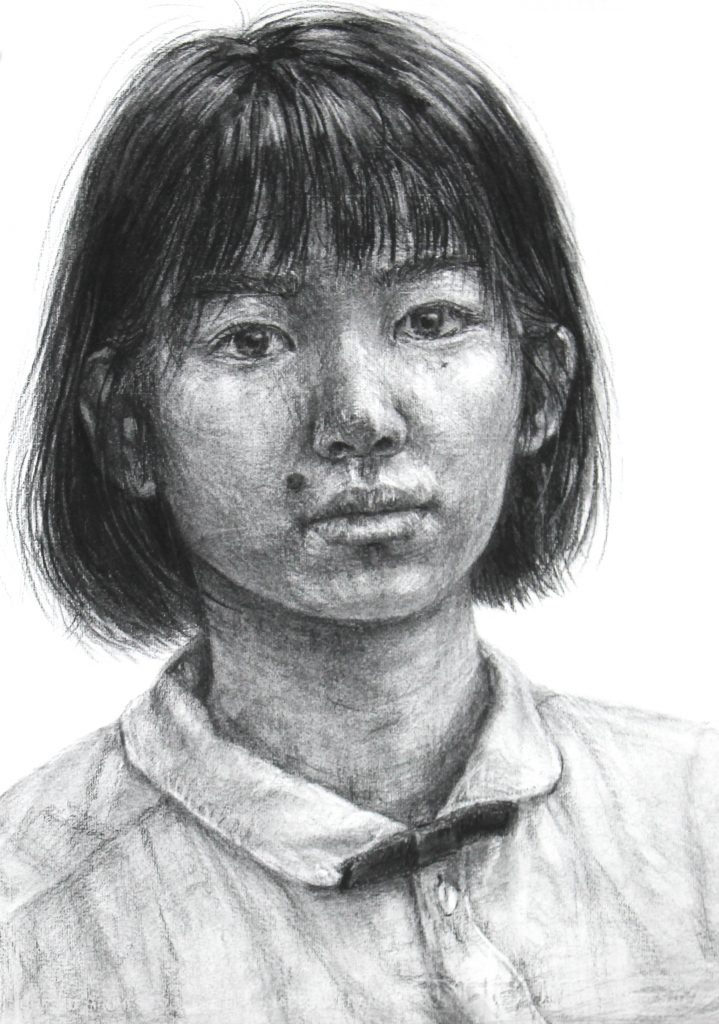

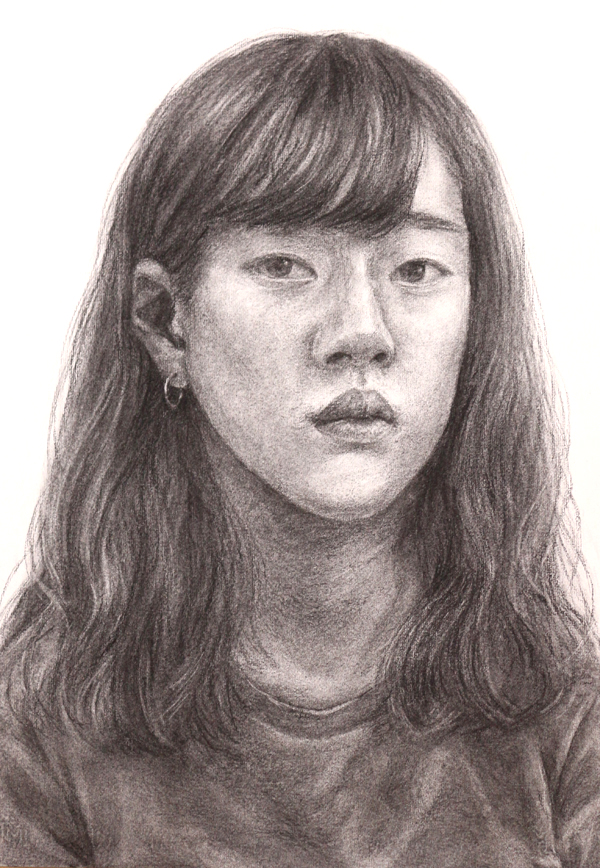

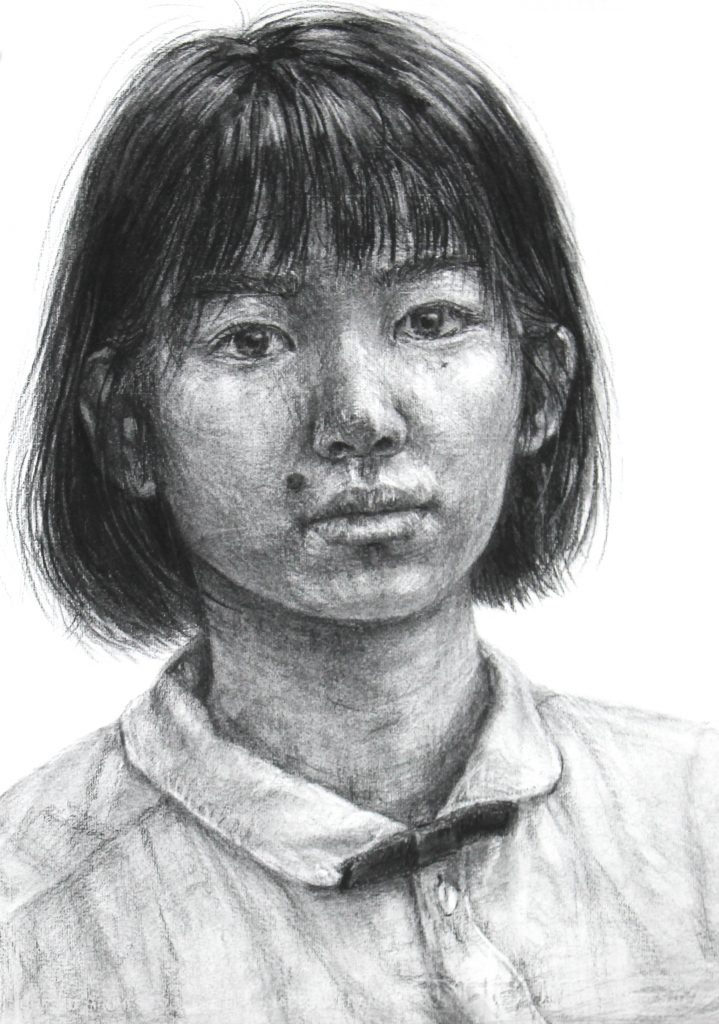

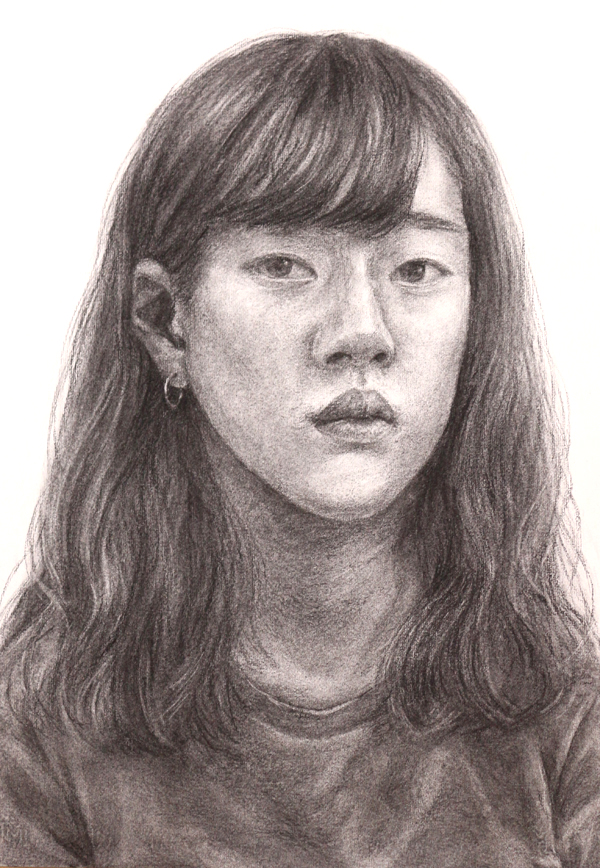

自然にかつ強く、魅力的に描けています!上手ですね!

形を追っていく素直な仕事がとてもいいです!彫刻科の目指したいデッサンですね!

そこに本人が居るかの様な1枚です!描きたかった髪の毛の描写が素晴らしいです!

雰囲気や表情、質感に臨場感があり、思わず見入ってしまう作品性の高い1枚です!

勢いと空気感を感じます!粘り強く追った形が彫刻としての魅力につながっています!

最後に、こちらのパジャントのデッサンを1枚。

すばらしいです!似ていますし、光も綺麗にに魅せられていますし、石膏の質感までも感じますね!

現役生の勢いが、夏期講習を通過してさらに伸びてきています!!

この調子です!!

(掲載の順番は、提出順であったりと、作品そのものに優劣がついている訳ではありません◎)

今回はここまでです。

2学期もあっと言う間に1ヶ月が過ぎました。

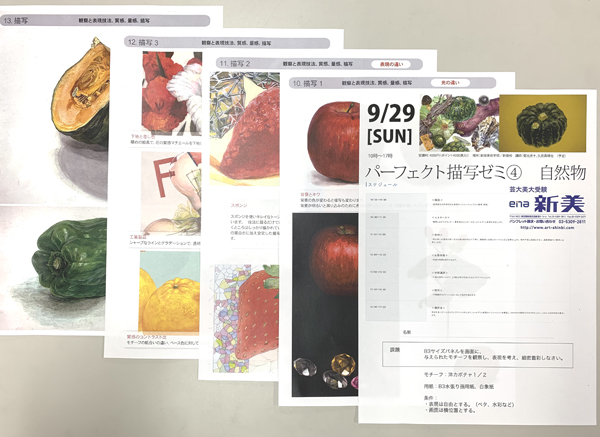

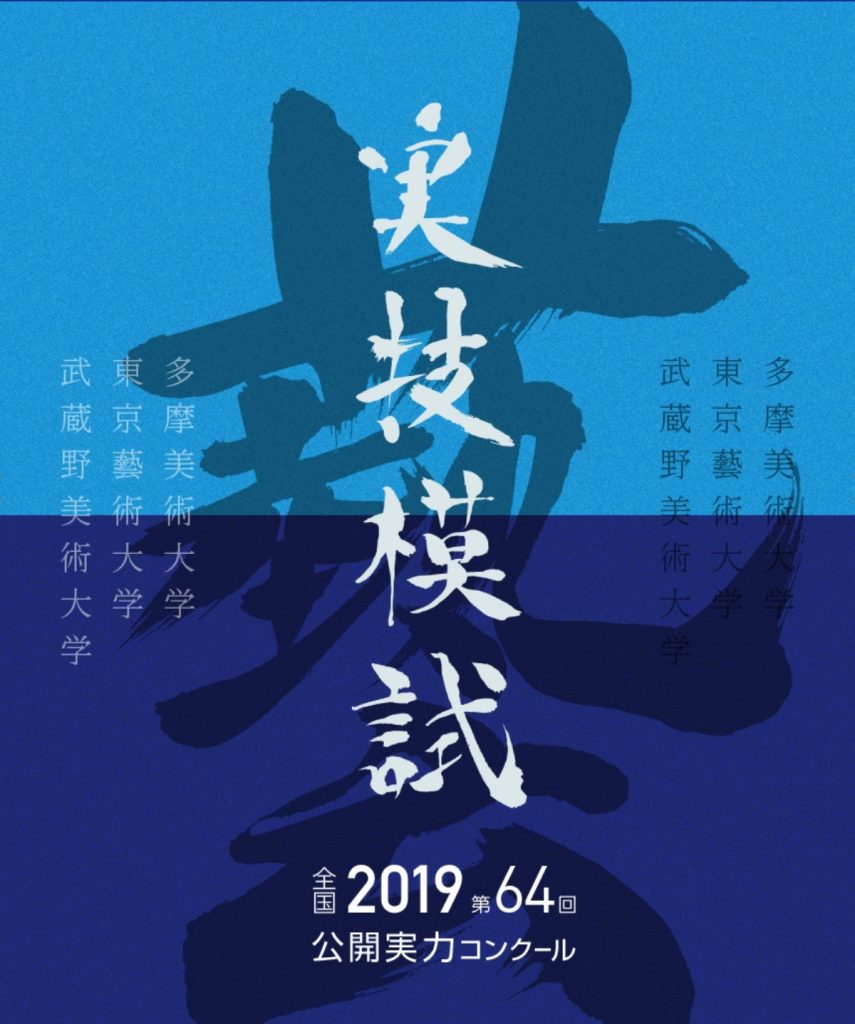

そろそろ、各予備校の公開コンクールの季節でもありますね。

あまり自分を追い込むのではなく、成長課程の一つとして、経験をバネにしていきたいです。

頑張って行きましょう!

今回は講師の先生方だけでなく、学生のみなさんも投票できます。

今回は講師の先生方だけでなく、学生のみなさんも投票できます。