こんにちは、全科総合部です。

今回は、彫刻科の先生と油絵科の先生、スパー講師とレジェンド講師の対談です。

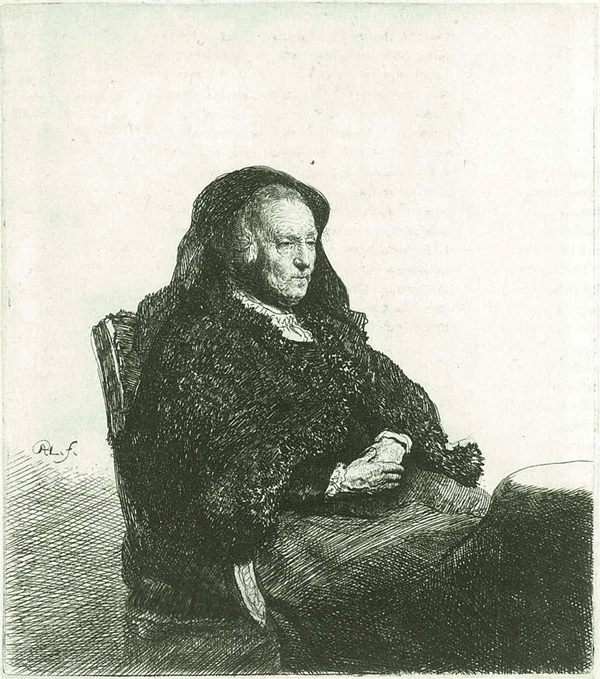

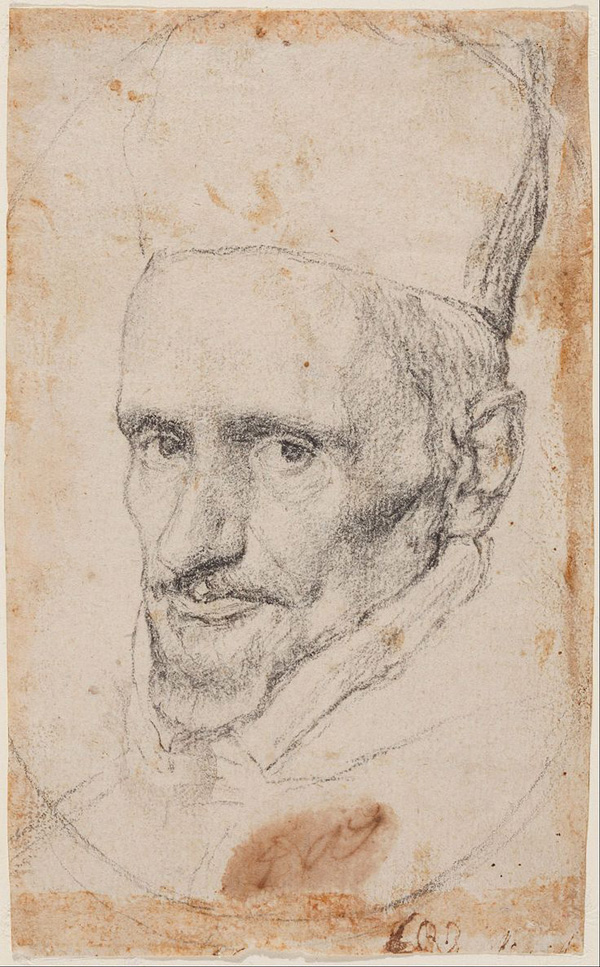

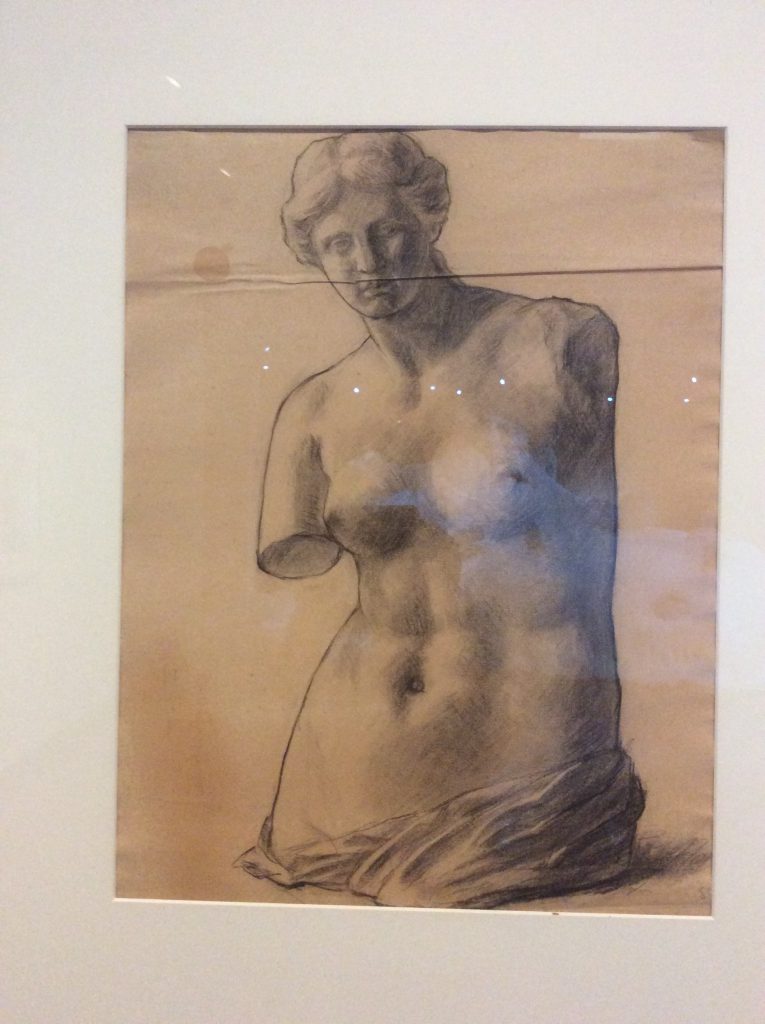

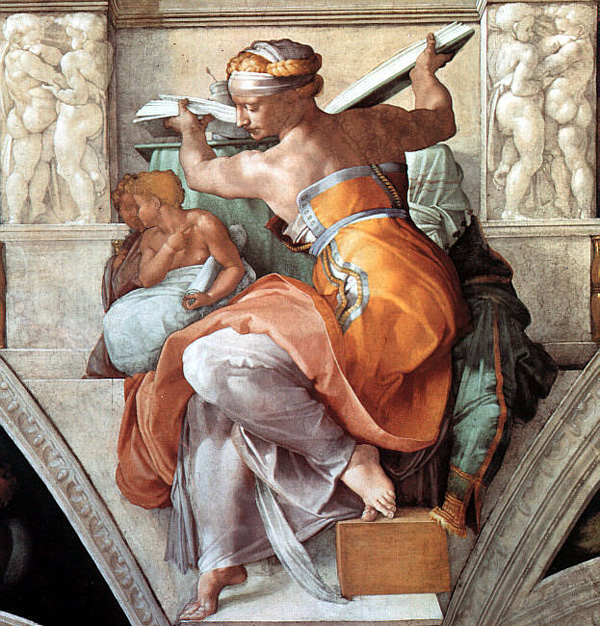

石膏デッサンについて、それぞれの見解をそれぞれの立場で語ってくれました。

今までにない貴重なテキストです。永久保存版です。

「 石膏デッサン考対談 」 小川原先生 vs 海老澤先生

?小川原先生:先天的に、石膏デッサンが最初から上手な人がいます。でもそれは稀で、ほとんどの

人が“上手くない”から始めます。なので芸大入試の石膏デッサンにおいてもごく一

部の受験生を除いて“上手くない”から描き始めますが、最後まで“上手くない”

人は、構図・形がズレているまま描き進めてしまっています。

?進行(阿部):入試の場合、決められた時間の中で仕上げないといけないので、焦ってそうなって

しまうのでしょうね。

?小川原先生:ほっといても受かる人はどの科にもいるのでしょうけど、ほとんどの合格者は他者と

競って受かっていきます。受かる人と落ちる人の差がどこにあるのか?その一つに

「描き出し」があるのではないかと考えます。

?進行(阿部):そこでクロッキーに行きつくわけですね。

小川原先生:そうです、受かる人はクロッキー的に石膏像をとらえています。デスケル(デッサ

ン・スケール)を覗いて点をとってつなげて形をとっている人は、形も合わず、直す

力もつきません。

?海老澤先生:デスケルを使用したからといって、上手くなることはないですね。デスケルで形を合

わせるのは理論上で、デッサン力とは違います。

?小川原先生:細部にとらわれ過ぎず、シンプルに形体をとらえるにはクロッキー力を鍛えるのが一

番。そのことにより大きな構造感を意識することができるようになります。むしろ細

部は、全体感ができるまで描かないつもりでもよいかと思います。どれだけ視野を広

げてクロッキー力をつけ、他者に差をつけることが合格につながるのではないでしょ

うか。

?

進行(阿部):「描き出し」には欠かせないのが構図をとることですが、海老澤先生はどうお考え

でしょうか?

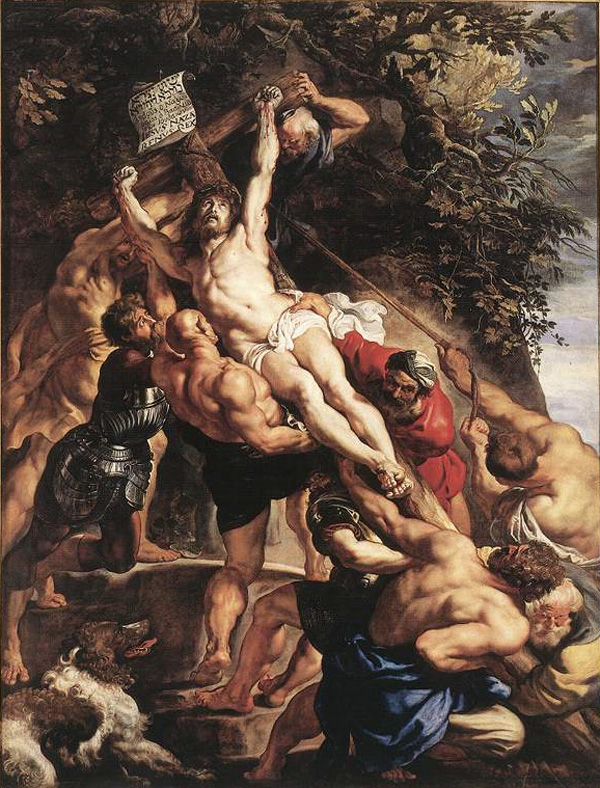

?海老澤先生:石膏デッサンの歴史の中で決まっている「構図」というのがあります。その意味から

理解しないと勉強になりません。そうしないと、自身の作品等に応用もできません。

例えばフェルメールという画家の作品では、人物が小さく描かれていてもリアルな大

きさは感じられます。メイプルソープとう写真家は大理石の彫刻を撮った作品もあり

ますが、クローズアップして彫刻の魅力を出しています。特に油絵科の場合、石膏像

の模写ではなく、「あなたの感性で、石膏像を描きなさい」という意味合いで入試に

出されることが多いようです。ルールどおりだと、かえって主張が弱いとまで思われ

るふしもあるくらいです。でも、決められた構図もいい構図のひとつであることも確

かです。

?小川原先生:彫刻科の入試でも、思いがけず構図が小さくなってしまったものは論外ですが、敢え

て小さく入れたものでも、力があれば認められると思います。石膏像に他のものを組み合わせたりしたモチーフが時々でたりしますが、そうなると“石膏デッサン”というより、“静物デッサン”として構図をとります。なので、石膏像の台座まで入れることが多いです。むしろ入れないと「彫刻的」でないとみなされて、減点の対象になります。

?海老澤先生:油絵科の入試で何が大事かと問われれば、ハートが大事ではないかと私は考えていま

す。そうなると、構造が大事とも細部が大事とも調子が大事ともいえるし、どれもいえないともいえます???要は、人それぞれ違うのです。たとえば、雰囲気が大事な人は、形を出しすぎると損なわれることもあるので、形を犠牲にすることもあります。

?小川原先生:それに比べると彫刻科はストイックですね。調子でいうと、明るさの中の形も白くと

ばしたりはせず、形を追っていきますし、暗さの中も潰さず追っていきます。

?進行(阿部):とはいえ、彫刻科にも感性的なところもあるとお聞きしたことがあります。

?小川原先生:そうですね、敢えていうなら、石膏像が写真のようにそっくりでなくても良い点です

かね。形のくるいの中でも、あっても良いくるいとダメなくるいがあります。わざわざくるっているのが良いというわけではありませんが、構造からくるくるいは許せません。

?海老澤先生:わかります、ロダンの彫刻を思い出しました。ロココ調の彫刻は綺麗ですが、いまい

ち表面的な場合が多い。その一方、ロダンは構造的な形は言い切りが強く、説得力があります。表面的なくるいではなく、良いくるいですよね。クロッキーもしかり。

?進行(阿部):奥深くなってきましたが、今回はこのぐらいで、続きは「スペシャル・サマー・セ

ミナー」石膏デッサン強化ゼミでお願いします。有意義な意見いただきました、ありがとうございました。

?お疲れ様でした。

まだまだつづく、

7月15・16日、スペシャル・サマー・セミナー「石膏デッサン強化ゼミ」の申し込みはこちらから!

是非、おまちしております!

こんな「おもしろTシャツ」が、たくさんできました。

こんな「おもしろTシャツ」が、たくさんできました。

まだ準備段階の画像しかお見せできないのが残念ですが、この段階でもワクワクしてきました。

まだ準備段階の画像しかお見せできないのが残念ですが、この段階でもワクワクしてきました。

サコッシュなるカバンにシルクで、刷っています。

サコッシュなるカバンにシルクで、刷っています。