こんにちは、映像科の森田です。秋も深まり推薦入試真っ只中の今日この頃ですが、今回は入試とは全然違った話題です。ちょうど今週幕張メッセで開催されていた、映像や音響機材の新製品の展示会『Inter BEE 2014』というものに行く機会があったので、そのレポートを兼ねて、最近の映像メディアの技術的な面について紹介してみようと思います。

ちなみに普段映像科の授業の中では「映像作品を作る上で、機材はそんなに重要じゃない(安価な機材でも発想次第で面白い作品は作れるよ)」と言っています。確かにそういう面はありつつも、映像というジャンルの場合、新しい技術の開発やスペックの向上によってこれまで表現できなかったことが表現できる、という部分があることも事実です。というわけで、展示会の中でいくつか気になった事柄を挙げてみます。

*ちなみに会場はこういった感じ。この広さのフロアが他にもあり、更に展示や講演用のホールなどもあります。映像や音響の機材やソフトを作っているメーカーだけではなく、テレビ局などもブースを出しています。

まず多くのブースで展示されていたのは4Kや8Kでの高解像度の映像です。最近では「4K」という言葉を聞くことも珍しくなくなりましたが、「4K」とは「HD(いわゆるフルハイビジョン、これが「2K」とされています)」の縦・横2倍のサイズの解像度を持った映像の規格です。

これからテレビ放送やネットでの映像視聴の環境もどんどん4K化していくにつれて、業務用だけでなく民生機(一般の人が普通に買える機材)でもこうした高解像度の映像を目にすることが増えそうです。というか現時点で、一部のスマートフォンでは4Kのムービーを撮影することも可能だったり、家電量販店には4Kのテレビが売られていたり、youtubeにも4Kで再生できる映像がアップされていたりすることから考えると、4Kはもう既に一般的になりつつあるとも言えます。

ちなみにテレビ放送では2020年には4Kの更に倍の「8K」での視聴が予定されているそうです。4Kでも充分きれいなのに8K!と驚いてしまいますが、この展示会では実際に8Kの映像もモニタで展示されてました。8Kともなると単純に「画質がきれいな映像」という感想よりも、解像度が高すぎてちょっと酔いそうなほどです。

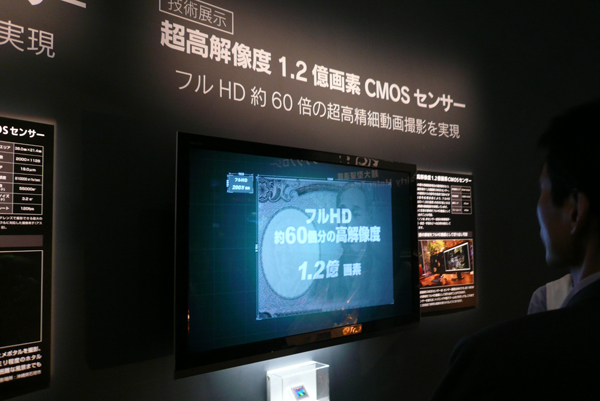

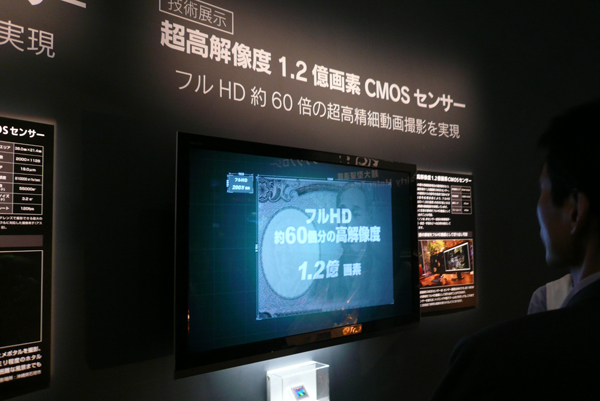

こちらは1.2億ピクセルの動画の展示です。フルハイビジョンの約60倍の高解像度、と言われても正直ピンときません。こういった高解像度の映像の場合、あらかじめトリミングする(切り出す)ことを想定しているそうです。つまり、拡大してもしっかりピントが合っているから、とりあえず撮影の段階では風景の全体を写しておいて、後で編集のときに必要な部分だけを使おう、という発想で撮影するようになるということのようです。そうなるとこれまでのようにカメラを構えて「構図を決める」という概念がそもそもなくなるのかも…?というのは大げさですが、撮影の仕方は変わってくるかもしれません。

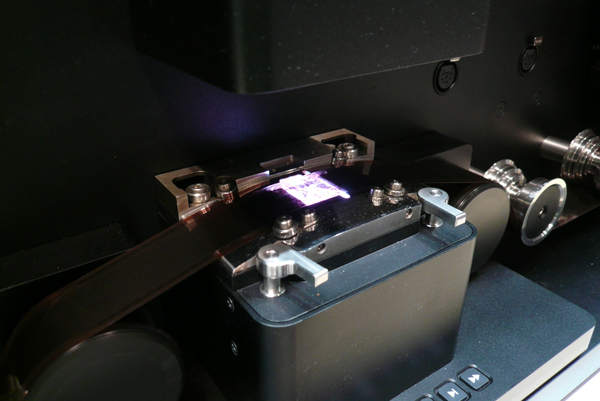

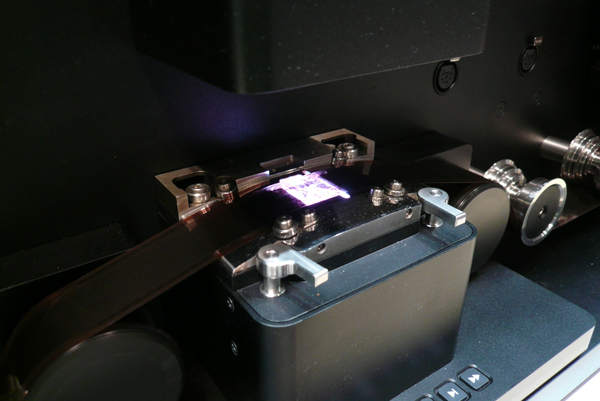

この大きな機械は35ミリフィルム、つまりかつての映画のフィルムをデジタルデータとしてスキャンするための機材だそうです。今や映画館でもほとんどがデジタルプロジェクターによる上映となっていますが、そんな中でフィルムをデジタルでアーカイヴしておくことで、古い映画を私たちが目にする機会も増えるのかもしれません。しかしフィルムのデータ化については(写真に関しても同様ですが)実はフィルムよりもデータの方が保存が大変という説もあり、それ自体なかなか難しい問題でもあります。

また、カメラが小型になってウェアラブル化する(身につけられるようになる)というのもこの数年の大きな特徴だと言えます。「GoPro」というメーカーのものが特に有名ですが、元々はサーフィンなどのスポーツをするときにボードに取り付けたり、身につけたりしていた「アクションカメラ」というカテゴリーのカメラが色々なメーカーから発売されています。本体わずか数センチのカメラがあれば今までは見られなかったイメージが見られるようになるわけですが、さてどんな使い方が考えられるでしょう。

こちらは「ドローン」と呼ばれる小型の空撮用の飛行機。カメラを搭載して無線で映像を飛ばして、その映像をリアルタイムに見ることもできます。こんなものが色々な場所を飛び回っている状況は想像するとちょっと怖いですが、しかし例えばGoogleアースやストリートビューなどの技術も10年前にはなかったわけで、そう考えればこういったカジュアルな(?)空撮の機材が普及することで、現時点ではないようなサーヴィスやエンターテイメントなども考えられるかもしれません。

どうだったでしょうか。冒頭にも書いたとおり、新しい技術が次々に出てきても、作品を作る側としてはその技術に「使われて」しまっては仕方がないわけです。一方でこうした新しい技術が、数年後に身近な環境の一部になっていることを想像することから、表現だけでなく社会の変化についても色々と考えることができます。そんなことも含めて、大学に入ったらこういった展示会にも足を運んでみるのもよいかもしれません。またちょうどデザイン雑誌『AXIS』の少し前の号(10月号)でも「未来の“撮り方”」という新しい撮影技術についての特集記事がありました。興味を持った人は併せて見てみてください。