こんにちは!日本画の佐々木です。

本格的な受験シーズン到来ですが、今回のこのブログでは、前回予告した「岩絵具について」を書いていきたいと思います。

そもそも日本画って、大学に入ったらどんな画材を使うのか知っていますか?

日本画を受験する人でも、意外と知らない人が多いのです。

そう、「岩絵の具」のことを。

大学受験では水彩絵の具を使用する日本画ですが、大学に入ると「岩絵の具」という素材の使い方を学んでいくことになります。

岩絵の具というのは、文字通り、岩を砕いて作った砂のような絵の具のことです。

岩・・・?と思うかもしれませんが、ここでいう岩とは、鉱石のこと。

水晶、ラピスラズリ、孔雀石などの、通称宝石と呼ばれているもののことです。

もちろん、粉末になっていればなんでも溶くことができるので、砂や泥などもありますが、そんな地球のカケラを絵の具として使うことができる、なんともロマンな専攻が日本画なんですね。私はもともと鉱石好きなので、素材としても日本画が好きだなあと思っています。

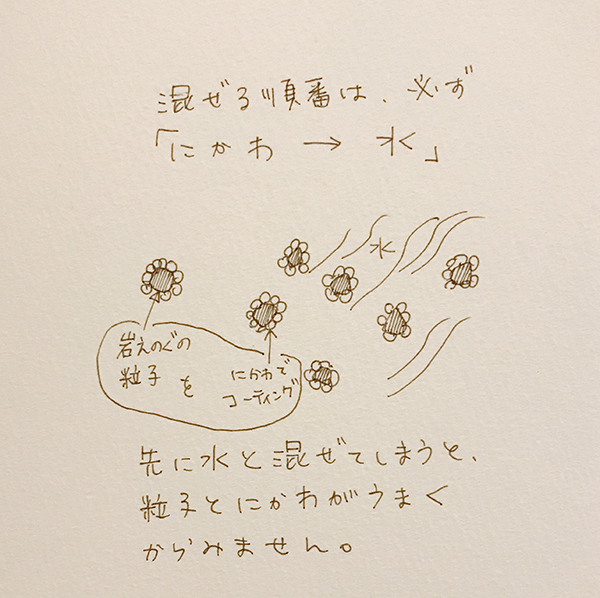

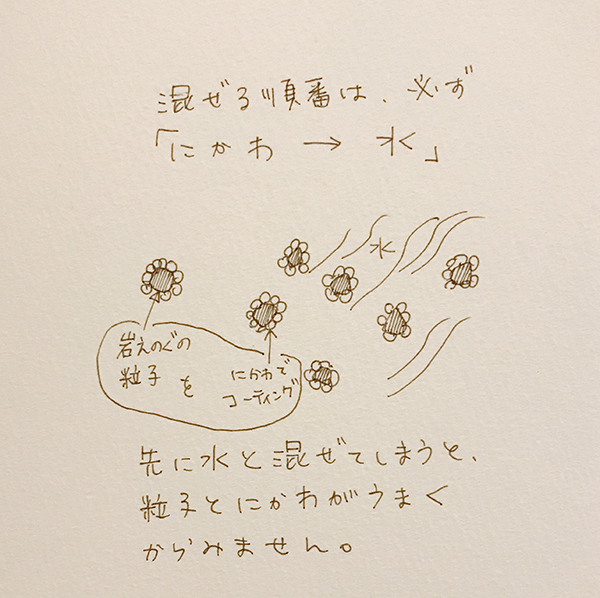

その、粉末のものをどうやって絵の具として使うんだ?ということですが、膠(にかわ)という動物由来の接着剤と水を混ぜることで、塗れる状態にして絵を描くのです。

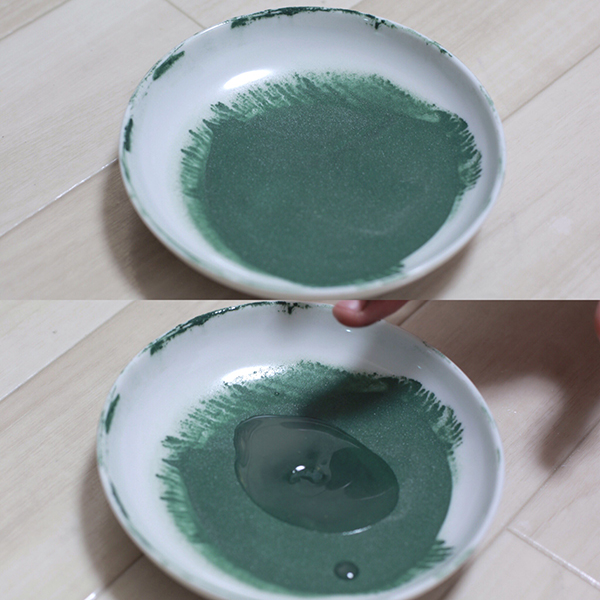

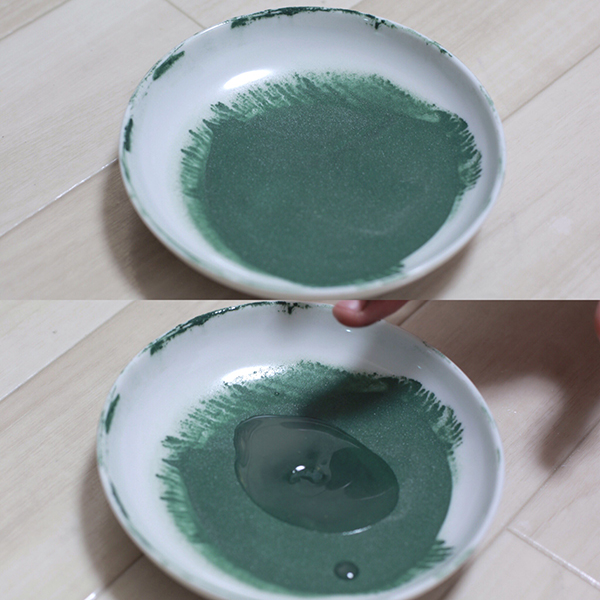

粉末の状態に、膠を加えて

指でよく擦り混ぜペースト状にし、水を加えてちょうどいい濃度になるまでのばす。

こんな感じで一色づつ絵の具を溶いて作るのです。

そして、混ぜる順番は変えてはいけません。

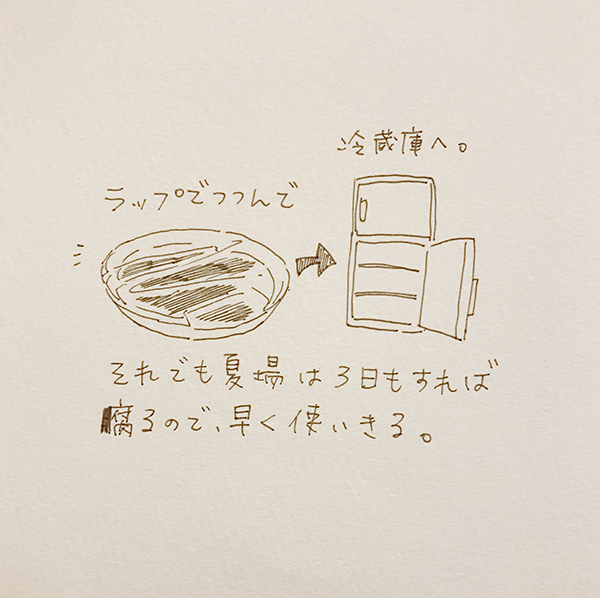

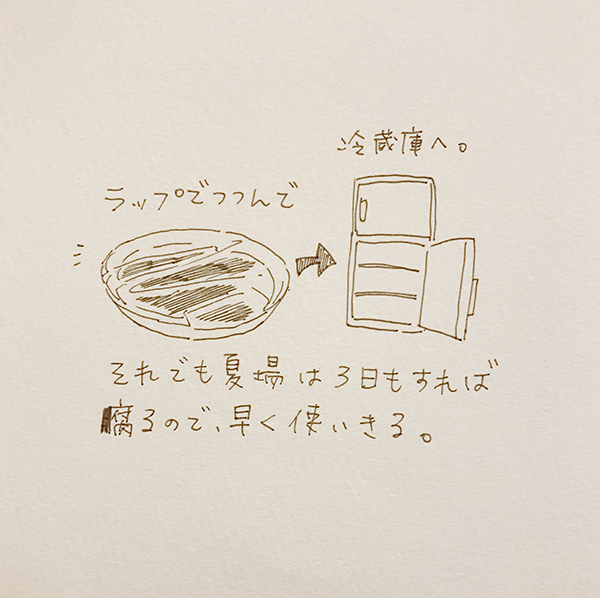

さらに、動物性のタンパク質である膠を使っているため、ナマモノ扱いです。腐るんです。

なので、使い途中の余った絵の具などは、必ず冷蔵保存。

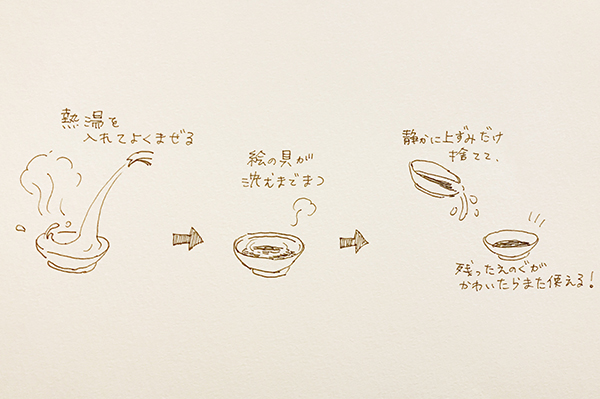

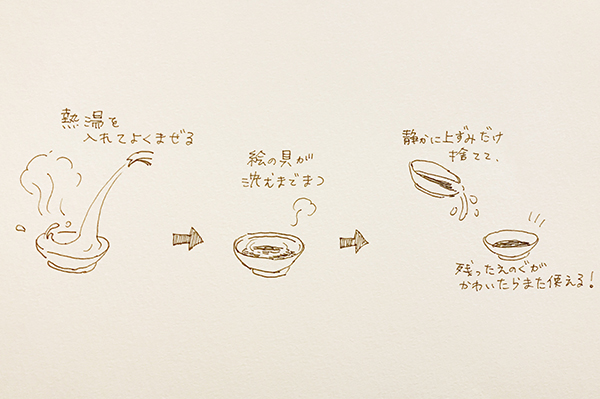

それでも使い切れなくて余るときもある。そんな時は・・・「膠抜き」

この膠というものは、熱湯ほどの熱さになると組織が壊れるようで、接着剤としての機能を失います。こうして絵の具を洗って乾かすことによって、無駄なく使い切ることができるのです。

・・・・・

めんどくさーーーーーーーー!と、思ったでしょうか?

なんか職人みたいでカッコイイ!!!と、思ったでしょうか?

私は断然後者でした・・・なんか、錬金術師とか薬師みたいじゃないですか・・・。

実際制作する時はめんどくさいなあと思ったりもしますが、昔からの変わらぬ制作過程を持つ日本画がかっこいいなとも思います。

先日のニューイヤーワークショップでは、この辺りの話からさらにもう少し広げて日本画についてお話ししつつ、実際に岩絵の具での制作を体験してもらいました。

また春に、そんなイベントが…もっとパワーアップして…ある…らしいぞ…??(コソコソ)

ぜひ、シンビのHPを要チェックしていてくださいね!!

ではでは、また再来週お会いしましょう!