日本画科です。

立秋とは名ばかり。暦の上ではすでに秋ですが、猛暑厳しい今日この頃、夏期講習会もいよいよラストスパート!日本画科「後期芸大コース」、「後期私大コース」の2コースも大詰めです。

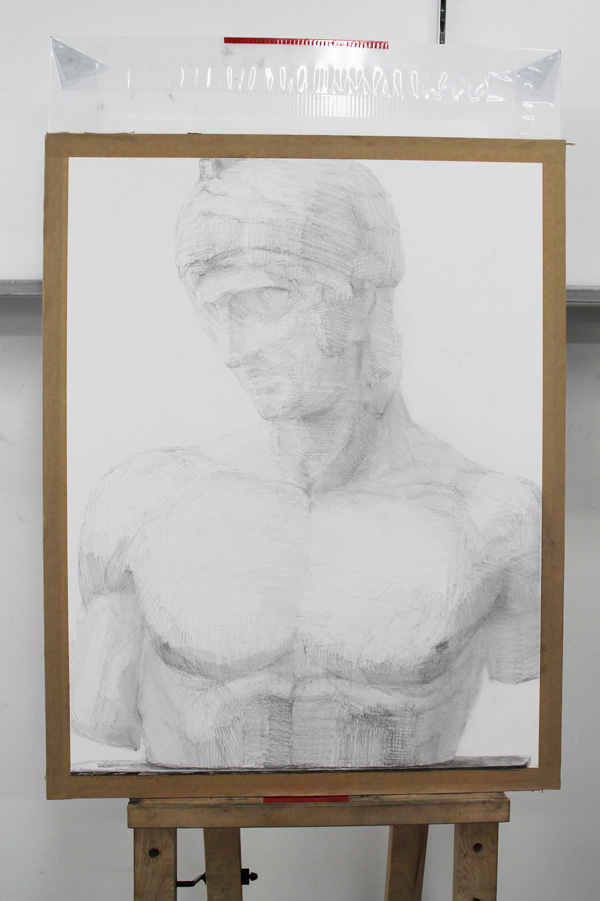

今夏は、「後期芸大コース」において坪井講師が石膏像マルスのデッサンデモンストレーションを行いました。この石膏デッサン。日本画科の受験では共通一次に石膏デッサンを課している大学も少なくなく、避けて通ることの出来ない課題と言えるでしょう。

日本画科では周期的なイベント、レクチャー、デモンストレーション(デモスト)を行い、生徒のブラッシュアップを図っています。現在は、石膏デッサンと静物着彩を中心に「描き出し」、「クロッキー」を生徒と一緒に描くことが多いです。

特に、講師の制作デモンストレーション(デモスト)は「全講師」が行います。口頭指導、個人指導の他、”直に見て学ぶ”というそんな学びのあり方も大切にしています。

←アタリ取り10分経過。この段階で生徒を集めて描きだしのレクチャー!日本画は12時間制作のため、最初の描き始めがとっても大事なんです。

←アタリ取り10分経過。この段階で生徒を集めて描きだしのレクチャー!日本画は12時間制作のため、最初の描き始めがとっても大事なんです。

←この段階でだいたい2時間。

←この段階でだいたい2時間。

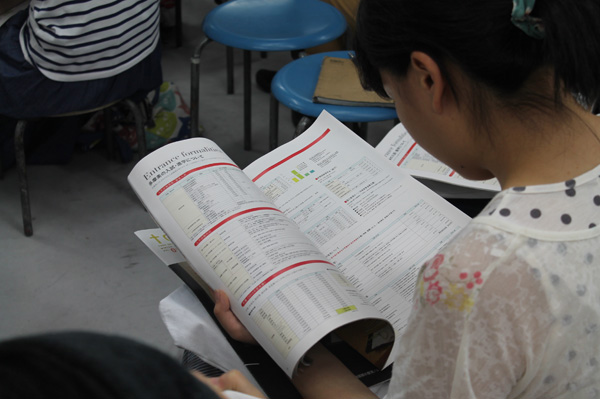

「後期私大コース」の様子です。手前に写っているのが私大専門の講師、岩崎講師です。とても熱く、パワー全開!分かり易く、かつ的確な指導が持ち味です。

最後に。

先日、多摩美術大学日本画科教授の岡村桂三郎先生がお忙しい中をお越し下さいまして、講習会授業終了後、「特別講演会」を行って下さいました。講演では多摩美術大学の学校紹介を始め、日本画の話、ご自分の受験生時代の話までお話下さいました。そうなんです。岡村先生は新美日本画科のご出身でもあるんですね。

講演は質問コーナーを含めておよそ2時間にも及びました。

生徒たちは最後までとても熱心に聞き入っていました。

岡村桂三郎先生、改めて感謝申し上げます。どうもありがとうございました。

←当日は「水張りレクチャー」から開始!日本画科はこの水張りはとても大切なんです。初心者はもちろんのこと、どんなに上手になっても今一度きっちり出来るか学ぶことが出来ます。

←当日は「水張りレクチャー」から開始!日本画科はこの水張りはとても大切なんです。初心者はもちろんのこと、どんなに上手になっても今一度きっちり出来るか学ぶことが出来ます。 ?←水張りの次は「鉛筆の削り方レクチャー」。道具をしっかり扱えるようになること。このフォームをしっかりと身に付けることから全てが始まっていくのです。

?←水張りの次は「鉛筆の削り方レクチャー」。道具をしっかり扱えるようになること。このフォームをしっかりと身に付けることから全てが始まっていくのです。 ←「水切りレクチャー」後の花。正しい「水切り」と「葉の間引き方」について。

←「水切りレクチャー」後の花。正しい「水切り」と「葉の間引き方」について。 ←「水切りレクチャー」が終わり、「花の仕組みを知る―解体」。この時、さらに踏み込んだワンポイントアドバイスがあり、、、。

←「水切りレクチャー」が終わり、「花の仕組みを知る―解体」。この時、さらに踏み込んだワンポイントアドバイスがあり、、、。 ←前回の行正講師に続き、今回は角田講師が一緒にデモンストレーションを行いました!!

←前回の行正講師に続き、今回は角田講師が一緒にデモンストレーションを行いました!! ←漆原講師の解説!!!!!!!!!!

←漆原講師の解説!!!!!!!!!! ←アトリエはこんな様子。私たち講師は誰一人見逃さず、ひとりひとり丁寧に回っていきます。

←アトリエはこんな様子。私たち講師は誰一人見逃さず、ひとりひとり丁寧に回っていきます。 ←さあ、描き始めです!

←さあ、描き始めです! ←講評風景です!20名を1時間ほど。この後も質問コーナーを設けてさらに個人指導1時間ほど。

←講評風景です!20名を1時間ほど。この後も質問コーナーを設けてさらに個人指導1時間ほど。

←第1回百合編では、行正講師が一緒にデモストを行いました。

←第1回百合編では、行正講師が一緒にデモストを行いました。 ←当日は、この百合の制作プロセスのほか、菊のプロセスを配布します!

←当日は、この百合の制作プロセスのほか、菊のプロセスを配布します!