こんにちは。彫刻科の小川原です。1学期の最後の週末にコンクールを行いました。

1学期の集大成として優秀な作品が幾つも出てきたのでこれからの指標としていいコンクールだったと思います。

それでは作品を見て行きましょう。

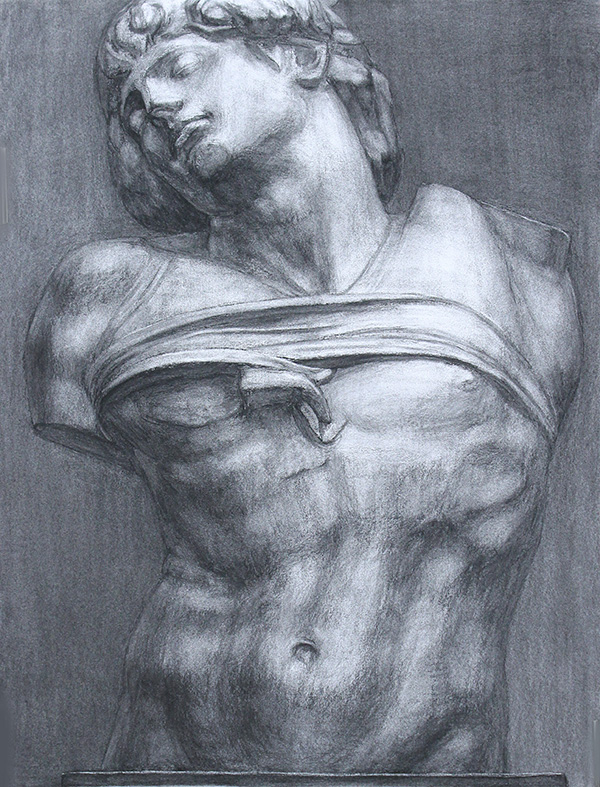

木炭デッサンはガッタメラータがモチーフでした。ガッタメラータは動きの強い像ではありませんが、微妙な軸の傾きに難しさがあります。特に正面から左側45°くらいの位置(横顔位置)あたりはパースなども相当意識してかからないと説得力のない描写になってしまいます。特徴的な形を持っている像なので感覚的な作業になりがちですが、むしろこういう像こそいつも以上に構造感に対する意識を高く持って制作に当たると良いです。

1位、R.Yくんの作品。

バランスよく全体がつかめていて、落ち度なく網羅されています。実直な探りの積み重ねが評価されました。一つ一つの形には集中して取り組めても、全体を一つのものとしてコントロールしていくことはなかなかできることではありません。しかし彫刻としてはそこが一番重要であると言えます。どれだけ視野を広げられるか、そこが受験でも大きなカギになってくるのだと思います。

決して派手なデッサンではありませんがモチーフとの丁寧な対話が感じられる秀作です。

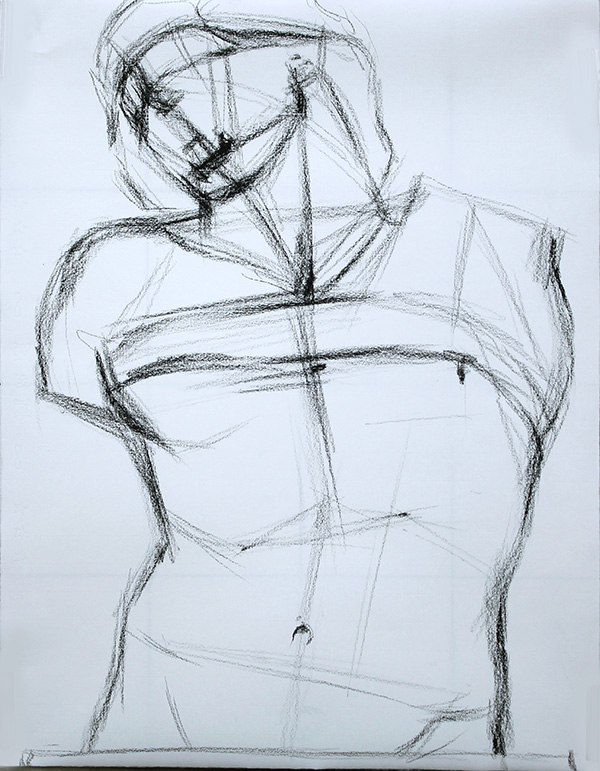

2位、K.S君の作品。

色幅が豊かでスケール感のある作品に仕上がりました。エンブレムも印象良く丁寧に描かれていて好感が持てます。手前の肩の断面が色で終わってしまっていて形になっていないのと、顔の反対側が想像できない(ややパースに狂いがある)事が作品の雑味になっていることが非常に惜しいところです。見落としがなくなれば誰より目を引くデッサンが描ける強さを感じます。

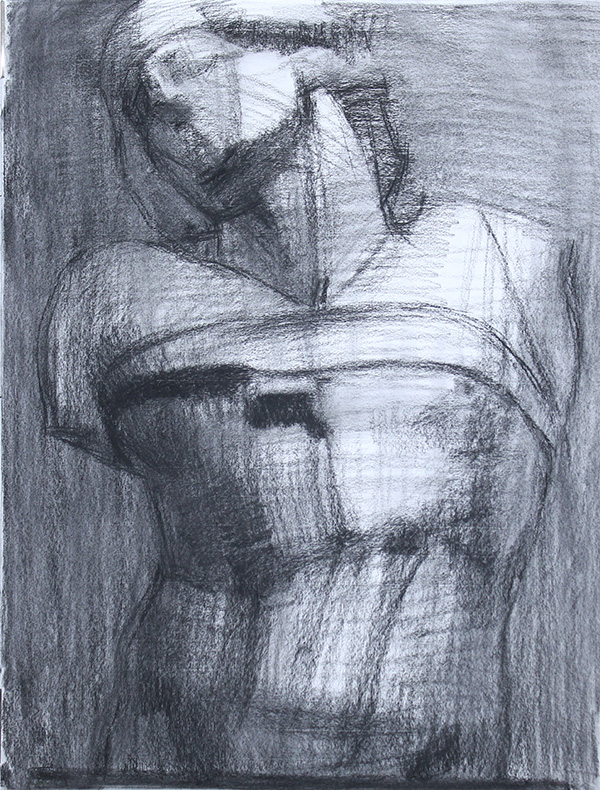

3位、Y.M君の作品。

キレがあり、明快な炭使いが魅力的なデッサンです。この位置で難しいのが、像を正面から見た時に首が体の中心から出ているように見えるかということだったりするのですが、この作品は首の描写が弱いためにその辺がやや曖昧になっているように感じます。頭部の大きさに対しての肩の大きさもやや小さいかもしれません。ここまで具体的に描き切れているので後は描いている最中に「見えているつもり」になってしまうのではなく、モチーフの本質を見極めていくことがこれから一層大切になっていきます。

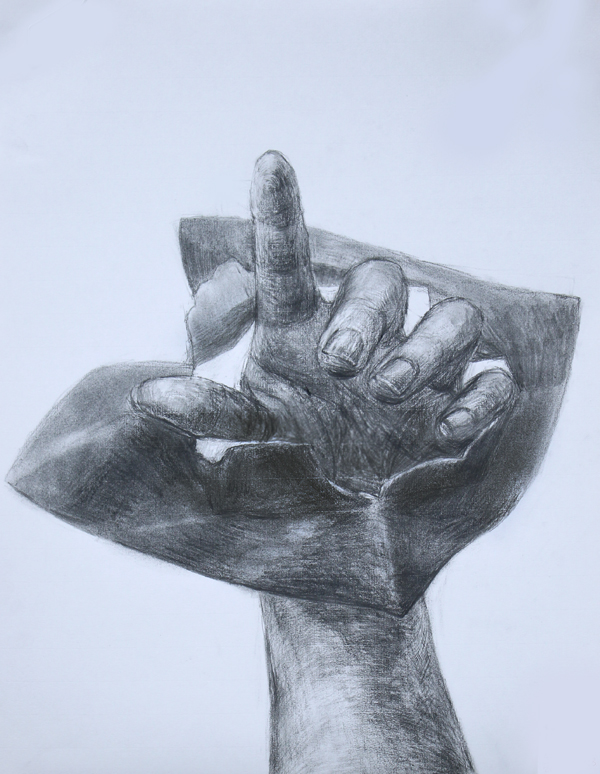

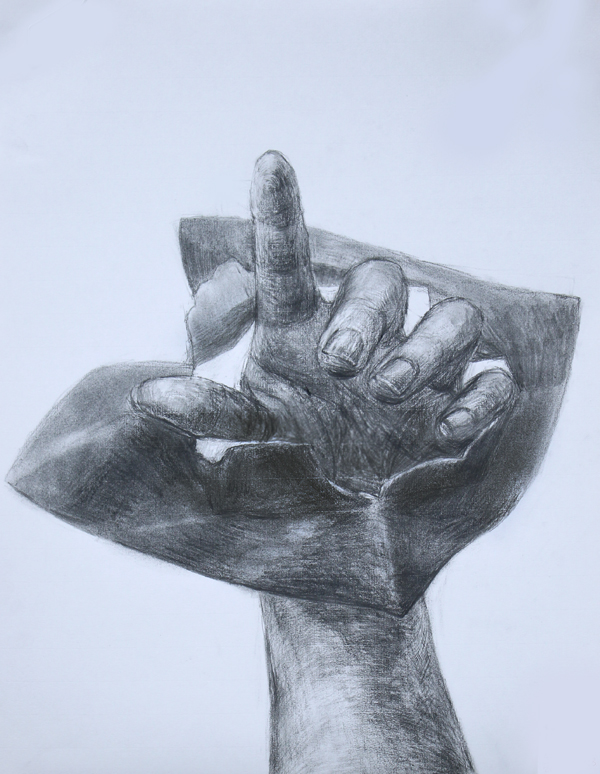

素描課題は手と折り紙でした。今回の素描のコンクールでは残念ながら皆力を発揮できませんでした。と言うよりまだまだ手そのものの構造の理解不足であったり、魅力ある画面構成のために狙っていくべきポイントが分かっていないということが明確に結果として出てしまっています。手はいつでも描けるし、彫刻では出来て当たり前のようなものなので一層努力を深めていって欲しいです。

1位、A.Sさんの作品。

ただ「持つ」ということではなく、ポジティブに折り紙と手の関係を遊んだのはこの作品だけでした。折り紙の質感表現に浅さは感じるものの、迫力ある画面構成が魅力的です。素描では常に攻めの姿勢で居てほしいものです。自分なりの作品性とはなにか。それを発見するための研究を皆に深めていってもらいたいです。

塑造は自刻像でした。自分自身がモチーフであるということは、他のどんな課題に対しても特別なものがあると思います。形を合わせる。ということだけでなく、自分自身の内面や、精神性、今まで生きてきた歴史など、様々なことを考えながら制作に取り組んで欲しいです。評価する側としては形は合っていて当たり前で、実はそれ以上のものを求めているということを覚えていて下さい。形が取れない段階の人は一刻も早くそれをクリアして、形ではない部分での作品性についても深めていきたいです。

1位Y.M君の作品。

作品として向かうべき方向をしっかり見極めて、責任をもって言い切りが出来た作品です。作品の放つ眼差しに意思の強さを感じることが出来て、作品に対する真摯な思いが伝わってきます。6時間でここまでかたちにすることができたらいうことはありません。あえて言うならこれから先さらに上達して手が早くなった時に、表面に走らないで欲しいということです。これ以上の物を目指すには相当レベルの高いやりとりが必要です。作品にとって必要なこと、不必要なことを見極めて、彫刻作品としての魅力を更に高めていって欲しいです。

2位、K.S君の作品。

モデル首像に引き続き、生きた土づけによって生命感を引き出すことに成功しています。皮膚の内側の筋骨を含む形の構造感から得られる緊張感が素晴らしいです。ただ単純に形を捉える。ということではなく、「土の魅力」を取り込んでいくことで作品の可能性は無限大に広がっていくのだと思います。そうした感覚的なものの見方は受験期以降の大学や、将来作家になった時に必ず役に立つことでしょう。

3位、R.Y君の作品。

彼の持つ骨格構造の強さが作品としての魅力につながっています。形の厚みに迫力を感じる部分がとても良いです。やや顔の表情に弱さがあり、髪の生え際の影に負けてしまっています。生え際はこれでよいので、さらに顔を強く見せていく工夫があると一層よくなるはずです。やはり陰を利用すること。場合によっては上向きの顔を少し戻してみても影が落ちるので良いかもしれません。すぐに出来ることなので次回が楽しみです。

以上です!どうでしたか?1学期後半に入ってレベルがグッと上がってきたのを感じます。特に上位を常に争っているメンバーは既に一定のレベルを超えたものが見えてきているので、周りより一段階高い次元で作品と向きあえていると思います。もちろん他のみんなもしっかり力をつけてきました!あとは自己推進力を高めていくことです!自分の力でどんどんどんどん突き進んで下さい!これから半年が本当に勝負になると思います。一課題ごとに少しずつでも前進できるように目的を持って制作にあたりましょう!