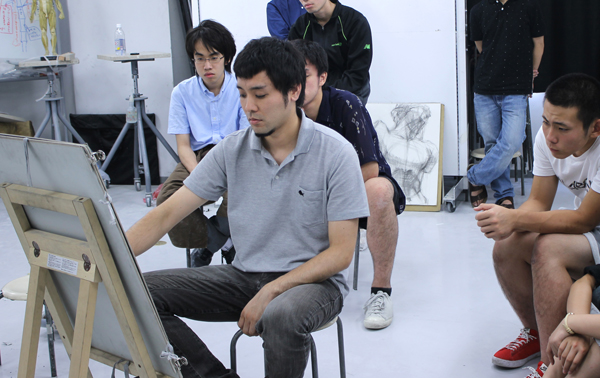

こんにちは!彫刻科講師の稲田です。2学期も1ヶ月が過ぎ、はやくも公開コンクールの時期が迫ってきました!

彫刻科の公開コンクール日程は、10月11日(日)の木炭デッサン、10月12日(月・祝日)の塑造の順に開催です。

最近、生徒のみんなを見ていると少し疲れ気味にみえます。毎日制作を頑張ることは大切ですが適度に休むことはもっと大切です!自分の体調を整えて万全の態勢でコンクールに臨みましょう!!

では、今回も優秀な作品を紹介していきましょう!!

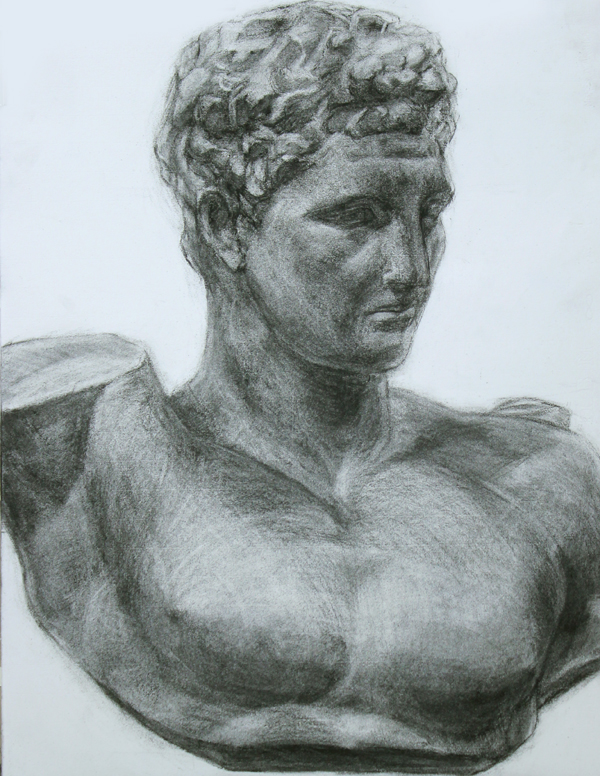

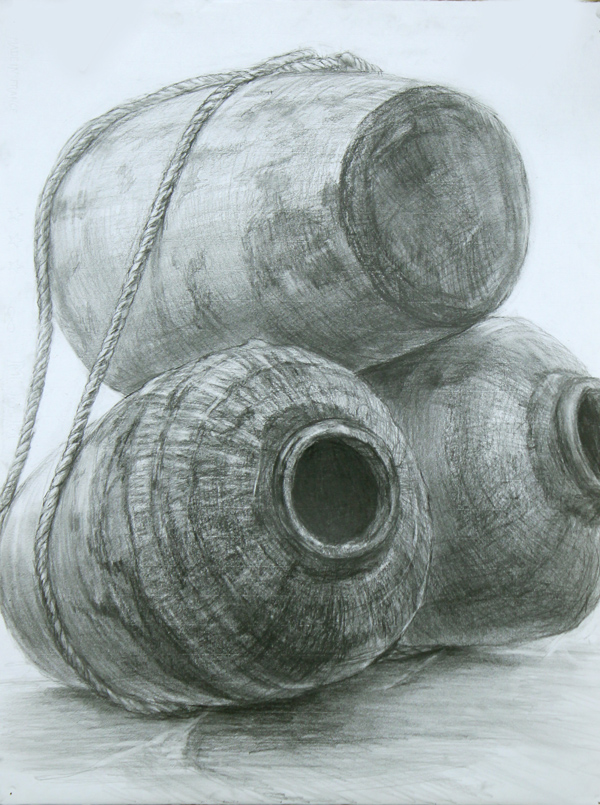

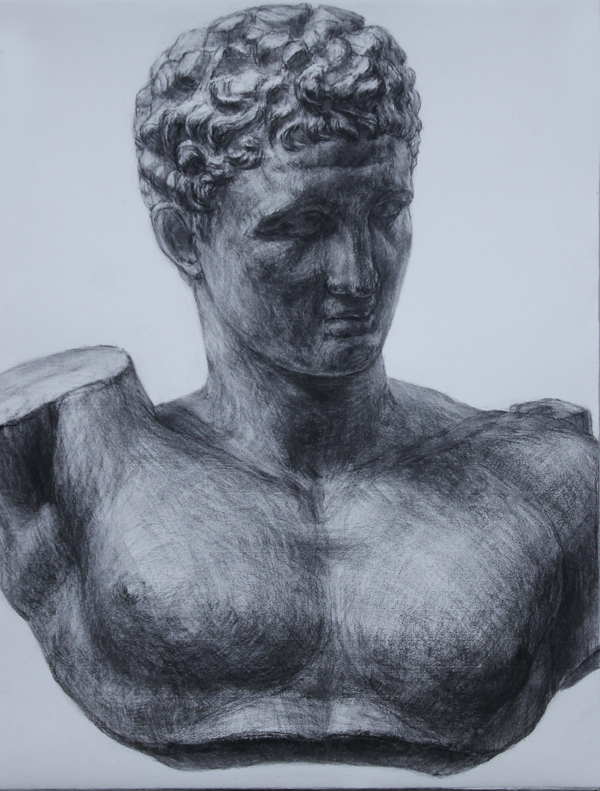

昼間部生の木炭デッサン「ヘルメス」

形の実在感が強く、形態を目で追えるところが最大の魅力です。丁寧な観察と確かな素描力を感じさせます。もう一歩、像を取り巻く空間を感じさせる意識が加わればより高いレベルに到れることでしょう。

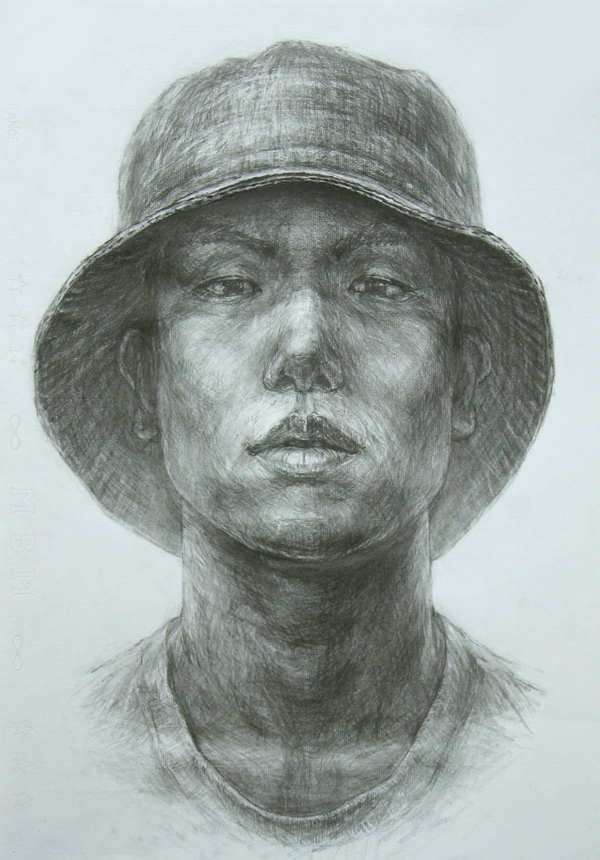

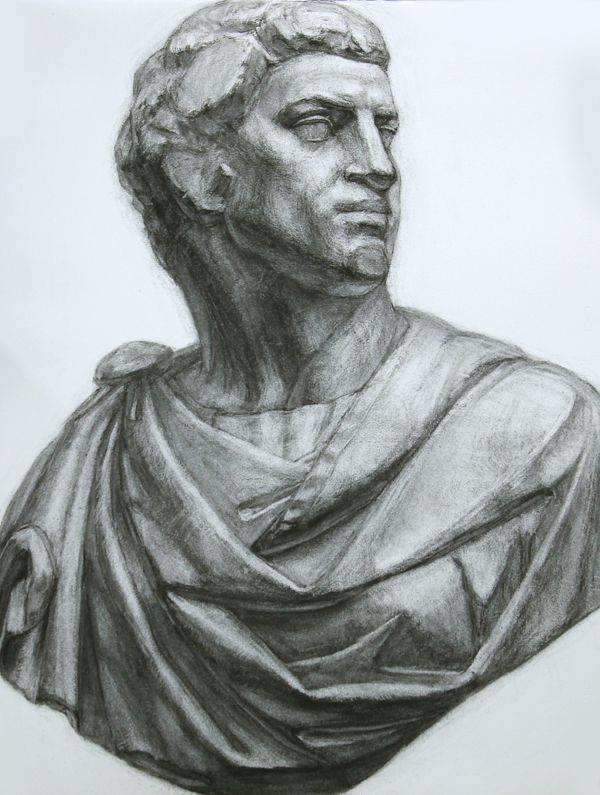

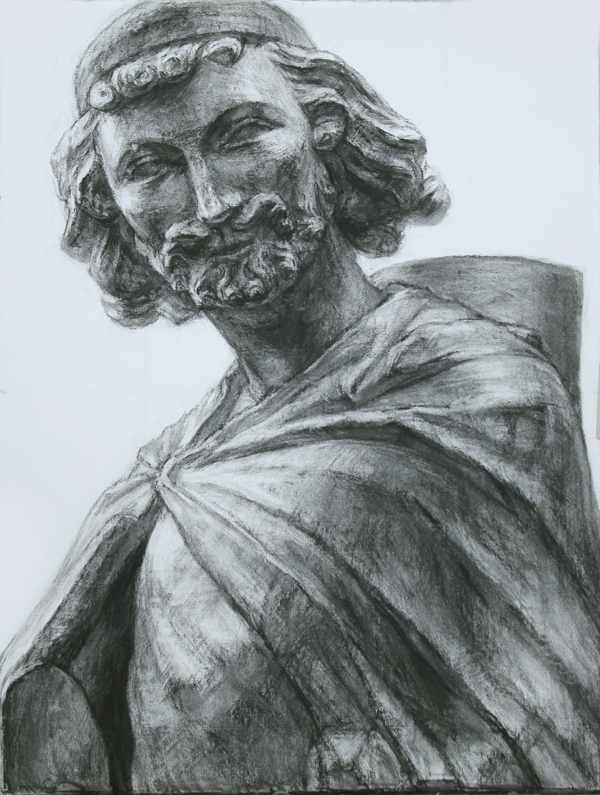

昼間部生の木炭デッサン「ジョルジョ」

像の大きさ、印象共によく捉えています。形に対する追い方が荒削りな部分も見られますが、今回はそれがかえって勢いを感じさせるように上手く働いています。像の持っている魅力に迫るという点が作者に日頃から最も持ってほしい視点なのでクールに流さず誠実に形を追いましょう!

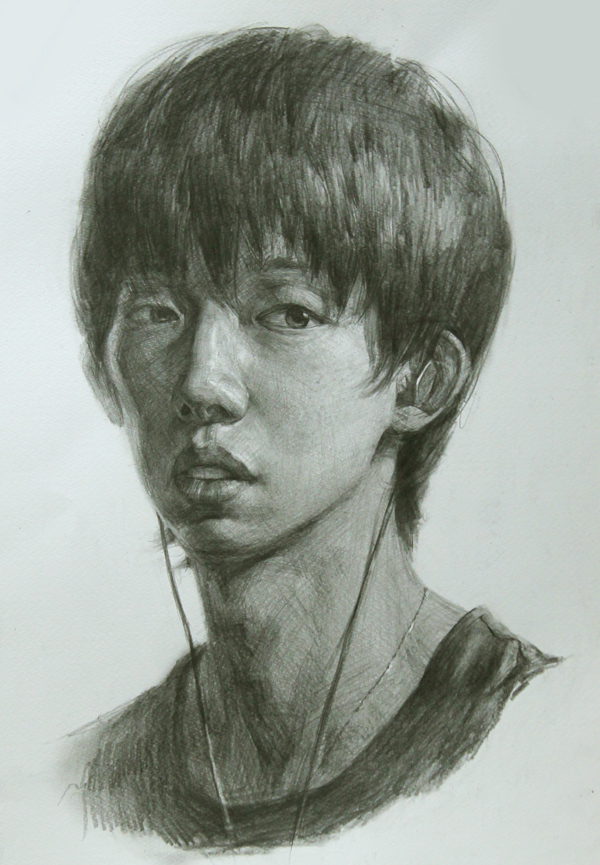

昼間部生の「ブルータス」模刻

高い完成度でブルータスの印象をよく掴んだ力作です。作者には高い塑造力があるのですが、作りこむ段階でついつい見る視野が小さくなっていき形がボコボコすることがあります。それさえ、自分でコントロールすることが出来れば言うことがないのですが。

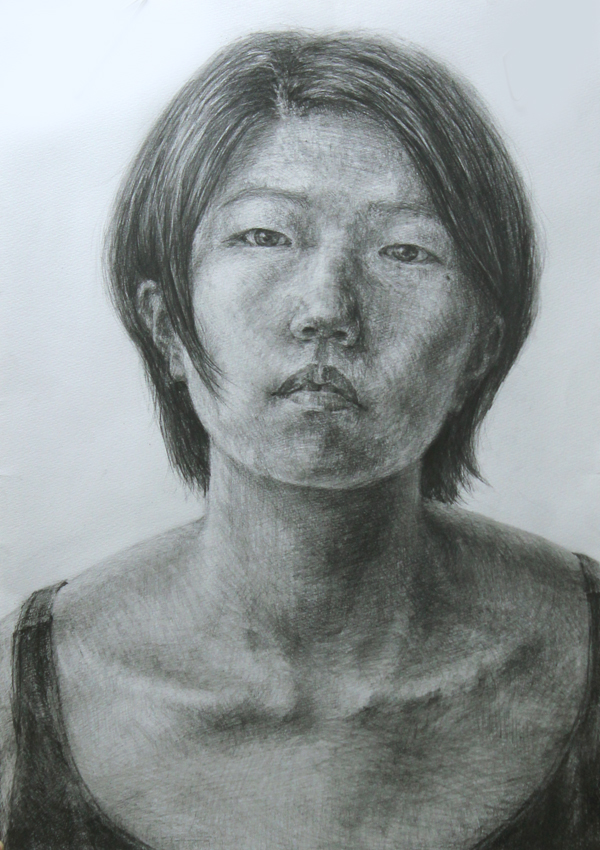

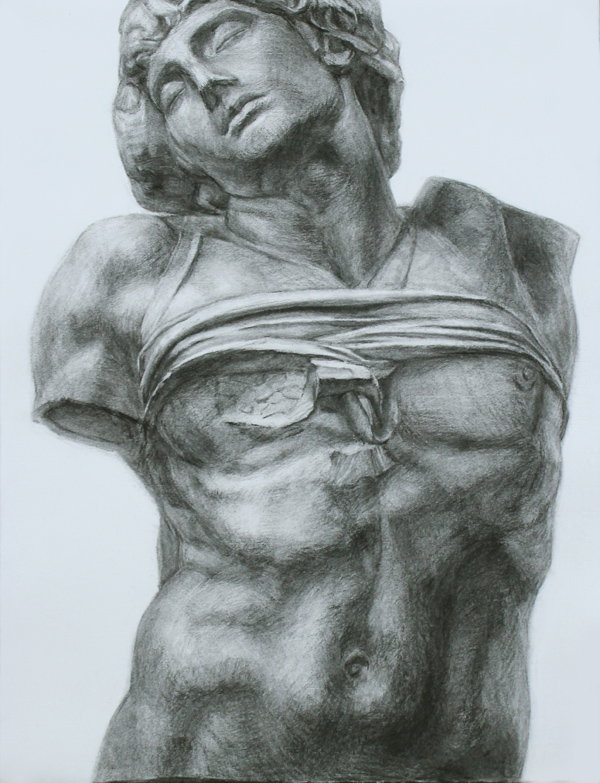

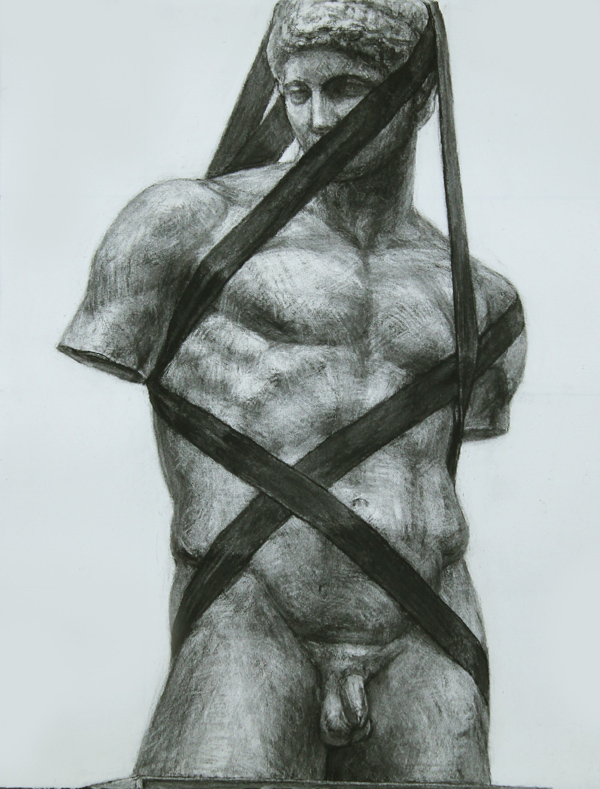

昼間部生の「造形構成」素描

プラスチック板とリボンの構成ですが折りたたんだ板をリボンで結ぶ構成も面白く、折りたたむことで出来た空間もスカッと描けています。作者には物を構成している大きな面の意識を強く持ってほしいです。

以上が今回の優秀作品紹介でした!公開コンクールでもみなさんの力作期待しています!!

次に以前ブログで告知があった、保存修復家にして作家の吉水快聞(よしみず かいもん)さんのインタビューが新宿美術学院のホームページのトップ画面にアップされています!!

学生の皆さんには、保存修復??っという人も多いかと思います。彫刻の道の中にもいろんな仕事があるのだと知る良い機会です。是非、目を通してみてください!!

最後に、私事ですが『第10回 アトリエの末裔あるいは未来』という東京藝術大学美術学部彫刻科木彫研究室主催の展覧会に作品を出品します。

【会期】2015年11月20日(金)?29日(日)※23日(月・祝日)開催、24日(火)休 館 10:00?17:00です。

【会場】東京藝術大学 大学美術館陳列館、旧平櫛田中邸

活躍されている先輩方から在学の学生まで、これだけの木彫作品を制作しているメンバーが一同に集まる機会はそうそうありません。時間があれば是非見に行ってみてください!!よろしくお願い致します。

では、今回はこの辺りで!!次回のブログは氷室先生です。宜しくお願いします!