こんにちは。油絵科の関口です。油絵科の皆さんは芸大一次試験の発表も終わり、残りは二次素描と絵画ですね。一次試験を通った人は、最後まで諦めずに頑張って下さい。

さて以前シルバーホワイトやジンクホワイトについて書きましたが、今回はチタニウムホワイトについてです。

海外では既に殆どシルバーホワイトを生産していない為、チタニウムホワイトを使っている現代作家は結構多い気がします。2月に品川にある原美術館にミヒャエル・ボレマンス展を見に行きましたが、ボレマンスは恐らく白はチタニウムホワイトを使っているのではないか?と思いました。(あくまで推測なので、違っていたらゴメンなさい).jpg)

チタニウムホワイトの特徴を紹介しながら、後半ではまたボレマンス展について書こうと思います。

チタニウムホワイトの歴史

チタニウムホワイトの歴史は浅く、使われ始めてからまだ100年経っていません。顔料には酸化チタンが使われています。化学的に安定しており、混色制限や毒性も無い為、20世紀の半ばから急速に普及してきました。油絵具としてだけでなく、水溶性の絵具(主にアクリル絵具)のホワイトとしても使われるようになります。

アクリル絵具の他にも、水彩絵具、ガッシュ、ペンキ…など幅広く使われています。アクリルのジェッソも顔料は大抵チタニウムホワイトです。酸性にもアルカリ性にも強く、現代ではテンペラ画、フレスコ画にもホワイトとしても用いられています。

チタニウムホワイトの特徴

チタニウムホワイトの特徴としてまず挙げられるのは、隠蔽力(下の色を覆い隠す力)の強さでしょう。少量でも下の絵具を覆い隠す事が出来るので、何らかの理由で下の層を覆い隠したい場合には便利です。

他にも着色力が非常に強い事でも知られています。ホワイトの中でも一番白の利きが強く、他の色と混ぜた時に少量で白っぽくなります。

この性質は便利な反面、不便なところも生じてしまいます。上に挙げた二つの理由から、絵具は少量で事足ります。なので絵具を厚く乗せるのが難しいのです。経済的と言えば聞こえは良いかもしれませんが、油絵らしい魅力が半減してしまうのも事実です。よく生徒にホワイトは何を使っているのか聞きますが、チタニウムホワイトを使っている人は大抵薄塗りです。

白の色味としてはやや暖色になりますが、描かれた絵具の表情は無機的で冷たく感じる事が多いです。

粘度や質感は淡白で、シルバーホワイトのような、筆から伝わってくる抵抗感や、引きずるような粘り気は殆ど感じません。そのせいかチタニウムホワイトを使っている人はブタ毛の筆ではなく、柔らかい毛の筆を使っている人が多い様に思います。いわゆる油絵らしさよりもキッチリとした仕事をしたい、という人には良いのかもしれませんね。

他に特徴として挙げられるのは、乾燥速度が遅い事です。シルバーホワイトが1?3日に対してチタニウムホワイトは1週間程度と言われています。もちろん絵具の厚みや気温によって、乾燥速度は変わってきますが…。

あと、シルバーホワイトやジンクホワイトとは反対に経年変化で徐々に白っぽくなる、(他の色を喰う)という特徴もあるようです。

まだ歴史の浅い色なので、どれ位の変化があるのかは分かりませんが、20世紀中頃?後半にチタニウムホワイトで描かれた作品を継続的に観察して行く必要があります。

しかし、シルバーホワイトが絶滅の危機に晒されている現状を考えると、今世紀に描かれる作品の白は殆どチタニウムホワイト(をベースにした白)になって行く可能性があります。

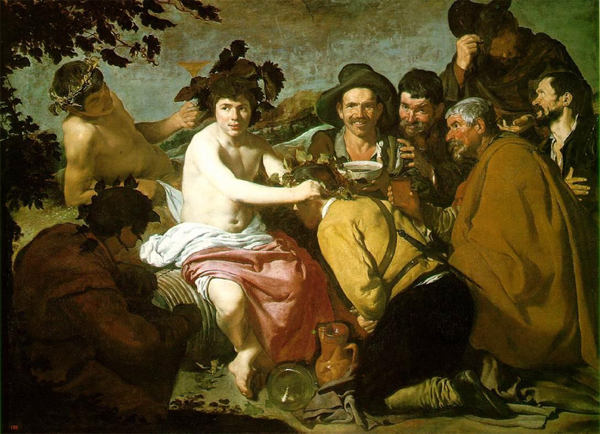

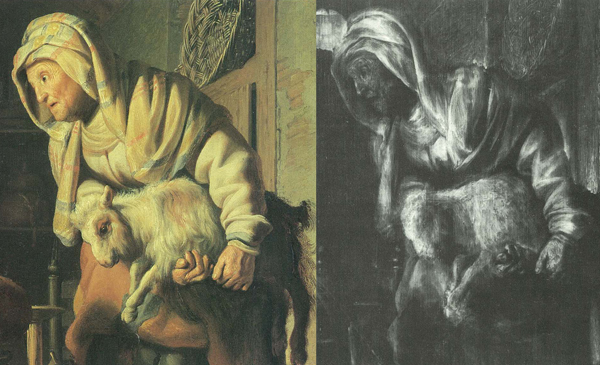

さて、最初に書いたボレマンス展に話を戻します。この展覧会は柵が設置されていない為、かなり近くまで接近して見る事が出来ます。一見すると古典的な技法にも見えますが、端々に現代絵画特有のテイストを感じます。.jpg)

↑上がボレマンスの作品のディテール(部分)

↓下は影響が指摘されるマネの作品の一部(使用しているのはシルバーホワイト)

違いが分かるでしょうか?

ボレマンスの作品は近くで見れば見るほど、チタニウムホワイトを使って描いている感じがしました。扱いの難しいホワイトですが、彼はそれをコントロールする技術をしっかりと身につけていると思います。

あと、よ?く見ると画面にはテンかリスなどの毛が付着している作品もありますので、ブタ毛ではなく、柔らかい毛の筆を使って描いているのが分かります。それに額装をしていないので、側面にはみ出した絵の具を見ると絵のプロセスが想像出来ます。画面にはツヤも殆どありません。皆さんにはあまりお勧め出来ませんが、揮発性油(テレピンやペトロールなど)を多用している事が伺えます。初期の作品にはシッカチーフを過度に使用した形跡(暗部にシッカチーフ特有のちりめん皺が寄っている)も見受けられます。まだ見ていない人は、その辺にも注目して見ると、一味違った楽しみ方ができると思います。流石にここ迄くるとちょっとマニアック過ぎますが、ベネディクト・カンバーバッジ演じるシャーロックにでもなったつもりで、お楽しみ下さい(笑)。

ミヒャエル・ボレマンス展は、原美術館にて3月30日まで開催しています。日本ではあまり紹介される事の少ないベルギー出身の現代作家です。入試が終わって一息ついたら、是非見に行ってみて下さい。

原美術館

〒140-0001 東京都品川区北品川4?7?25

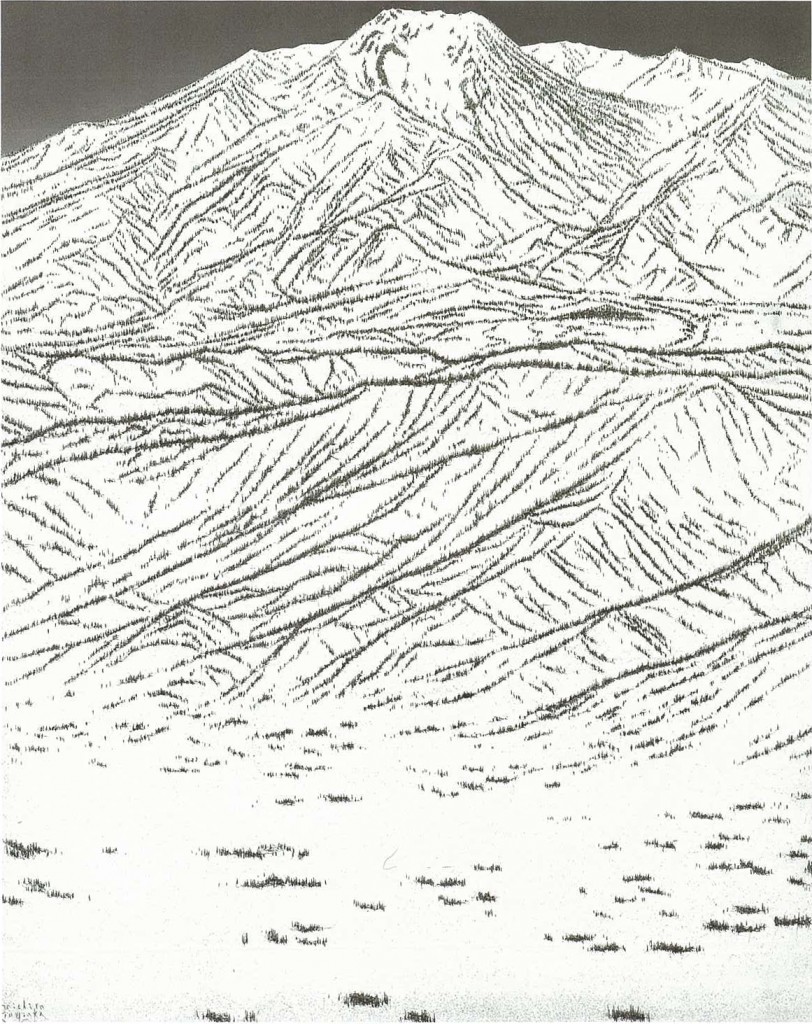

富岡惣一郎 1976年制作 「妙高山A」

富岡惣一郎 1976年制作 「妙高山A」 富岡惣一郎 1984年制作 「信濃川-卯の木D」

富岡惣一郎 1984年制作 「信濃川-卯の木D」 富岡惣一郎 1981年制作 「雪山並みB」

富岡惣一郎 1981年制作 「雪山並みB」