こんにちは、油絵科松田です。

7月31日、今年も広島で行われた進学相談会へ今年も参加してきました。

暑い日にもかかわらず遠方から多くの学生さんにお越し頂き、ありがとうございました。

中国地方の大学や専門学校が中心の説明会でしたが、関東からは武蔵野美術大学、多摩美術大学、東京造形大学さんが参加されていました。

新美としては今年で二回目の参加なのですが、開場と同時に作品を持ち込まれて来る学生さんが多く、事前に承知されている方が多いのだと驚きました。

昨年も感じましたが、広島は美術に関心がある高校生が多いのですね、また縁があれば新美でお会いしたいものです。

私は山口県出身なのですが、地元で高校生の時に通っていた研究所の先生も来られていて、久しぶりにお会いできました。 今年もお会いできるかもと、期待していたので嬉しかったですね。

余談ですが、会場で忙しかったせいもあり今年は写真を撮り忘れてしまいました。前日の夜に市内を散歩した時の写真しかありません、、、お見せできればよかったのですがごめんなさい。

- ここからは告知になります。

◎二学期生のための特待生試験が 8月26日(火) に行われます。

申し込み締め切り日は 8月24日(日)PM16:00までとなっておりますのでお間違えのないようご参加ください。

◎9月15日(月・祝)には高校1、2年生のためのデッサンコンクールが開催されます。

こちらは参加費 無料となっていますので、これから芸大、美大受験をお考えの方は気兼ねなく参加してみて下さい。

応募締め切り日は 9月12日(金)PM16:00までとなっております。

◎? 全国公開実力コンクールが9月から各課順次開催されます。

こちらは高校3年生と浪人生が対象となります。

油絵科は11月に開催予定ですので少し先ですが参加お待ちしております。

講習会に参加中の皆さん、地元で頑張っている皆さん、まだまだ暑い日が続きそうですが体に気を付けて制作、楽しんで下さいね。

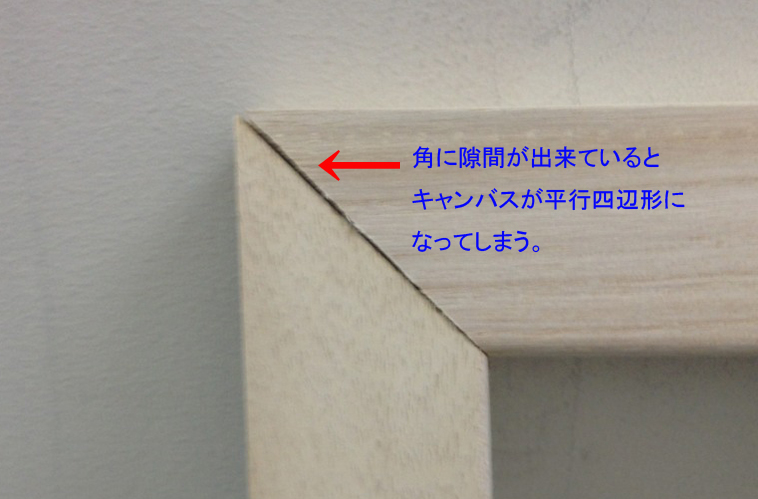

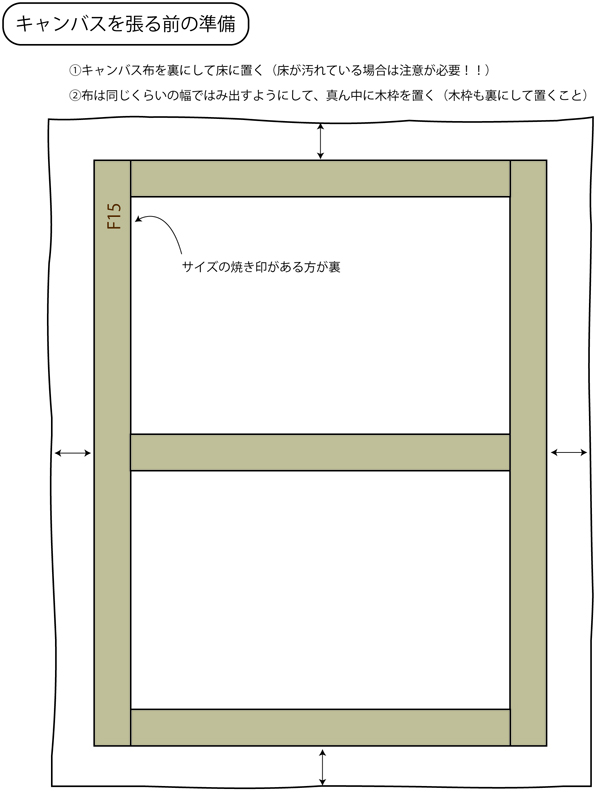

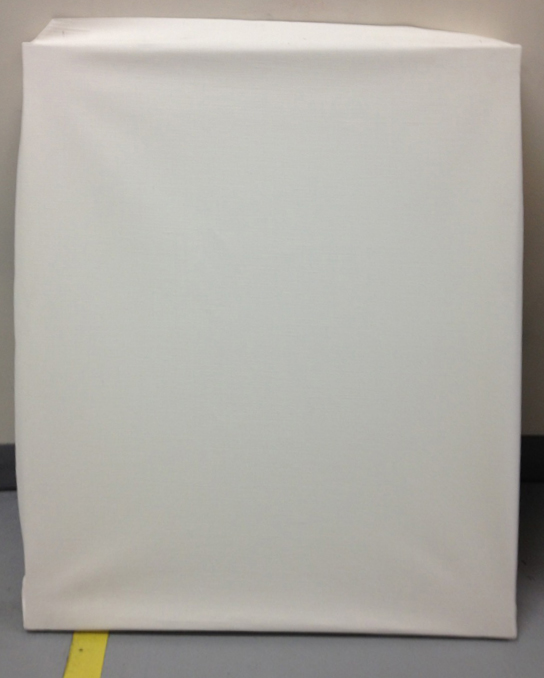

これで四隅が留まりましたね。 この時、もしも上の写真よりも強いシワが角に出ていたら、シワの近くの針を抜き、もう一度引っ張って留め直して下さい。この時点で殆んどシワが無いので、後は安心ですね。

これで四隅が留まりましたね。 この時、もしも上の写真よりも強いシワが角に出ていたら、シワの近くの針を抜き、もう一度引っ張って留め直して下さい。この時点で殆んどシワが無いので、後は安心ですね。