こんにちは。油絵科の関口です。

今日は何やら怪しげなタイトルが付いていますが、ちゃんと絵のお話ですので安心して下さい。

先日、国立新美術館でやっているルノワール展を見てきました。他科の人からすると意外に思われるかもしれませんが、油絵科の受験生にはルノワールが苦手な人も結構多いんですよね…。皆さんは如何でしょうか?

「ルノワールはどうも苦手だ」という人も、今回のルノワール展は必見ですよ。何せ代表作の「ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会」(日本初公開)や晩年の傑作「浴女たち」(日本初公開)そして「陽光のなかの裸婦」「草原の坂道」「田舎のダンス」「都会のダンス」など、教科書や画集で見たことのある様な名作が目白押しです。恐らく、日本では今後二度と見る事のできないクオリティーのルノワール展だと思います。

ルノワール「田舎のダンス」と「都会のダンス」1883年

このルノワール、巨匠と呼ばれる人の中でも抜群に黒の使い方が上手いんです。実は油絵の中で黒という色は、数ある色の中でも非常に扱いの難しい色です。(無彩色なので色と表現するのも少し変ではありますが…)ルノワール曰く「黒は全ての色の女王」だそうです。

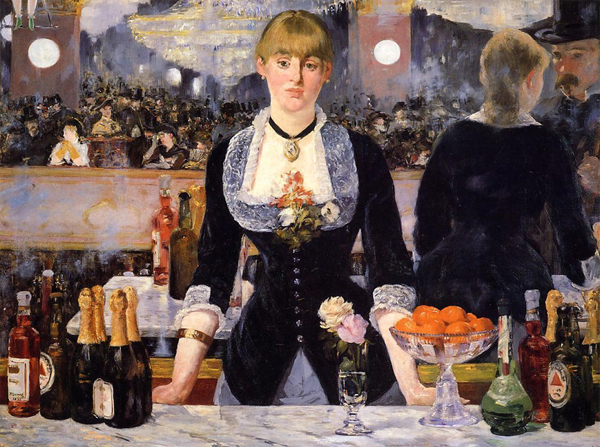

僕の見た中で黒の魔術師として双璧をなすのが、マネとルノワールの2人。どちらも黒を陰の色には使わず、一つの色彩として完璧に使いこなしていますが、使い方が全く異なります。

マネ「フォリー・ベルジェール劇場のバー」1882年

ちなみにマネの黒は非常に歯切れが良く、黒があることで画面がビシッと引き締まって見えます。これを食べ物に例えるなら、皮付きウィンナーに勢いよくかぶり付いた時の「パリッ」とした食感の心地良さ…といったところでしょうか。

対してルノワールの黒には、豊かな階調表現の中に独特な含みがあり、まるで口溶けの良い高級チョコレートをジックリと味わっている様な感覚に陥ります。溶けて無くなった後も芳醇なカカオの風味が余韻として残っている様です。

今回の展覧会には出品されていませんでしたが、傑作の一つ「桟敷席」に使われているドレスの黒は、言葉を失ってしまう程の美しさと、巨匠の持つ圧倒的な力量を感じる事のできる作品です。これは図版や画像では絶対に伝わらない凄さだと思います。もしまた日本に来る機会があったら、是非もう一度観てみたい作品です。

ルノワール「桟敷席」1874年

今回の目玉は何と言っても「ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会」ですが、この作品には殆ど黒は使われていませんでした。この絵は明暗の構成が複雑で、かなりコントラストの強いドレスやタキシードを着た人達が彼方此方で踊っています。黒は明度の一番低い色ですから、沢山使ってしまうとMaxの調子が色んな場所に散らばってしまい、散漫で見辛い画面になってしまいます。木漏れ日を上手く利用する事で固有色の呪縛から解き放たれ、黒い服にも黒い絵具を殆ど使わずに、画面上の関係で色を表現しています。本物を見たら、どんな場所に黒を使っているのかを探してみるのも一興かと思います。

ルノワール「ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会」1876年

作品に近寄ってみると、殆ど黒が使われていないことが分かります。

あと、今回は滅多に見る事の出来ない、ルノワールのデッサンが複数来ていました。これがまた素晴らしい出来栄えで、そこからは巨匠の鋭い眼差しと生々しい息遣いが感じられました。これも図版や画像では伝わりにくいものですので、是非本物を見に行ってみて下さい。

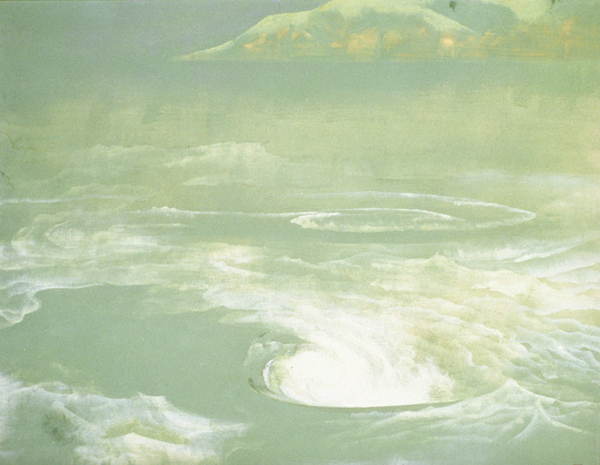

ルノワール「水のほとりの3人の浴女」1882?1885年

オルセー美術館・オランジュリー美術館所蔵?ルノワール展 ?8/22(月)

http://renoir.exhn.jp