こんにちは。油絵科の関口です。束の間の快晴なのかもしれませんが、この時期にカラッと晴れてくれると、気温的にも丁度よく、本当に気持ちがいいものです。

さて突然ですが、皆さんは抽象絵画を見た時、どんな事を考えますか?…え?「よく分からないからほとんど見ない?」…それでは困りますね。確かに一般の人なら分からないで済ませても仕方がないとは思います。でも絵の道を志す人なら、色んな作品をたくさん見て勉強し、理解していく必要があるのです。そんな訳で今日は近代オランダを代表する偉大な抽象画家ピエト・モンドリアン(1872?1944年)を取り上げてみたいと思います。

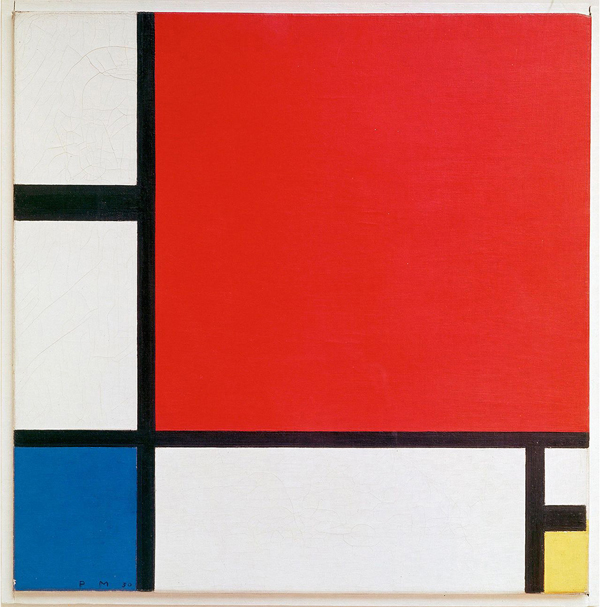

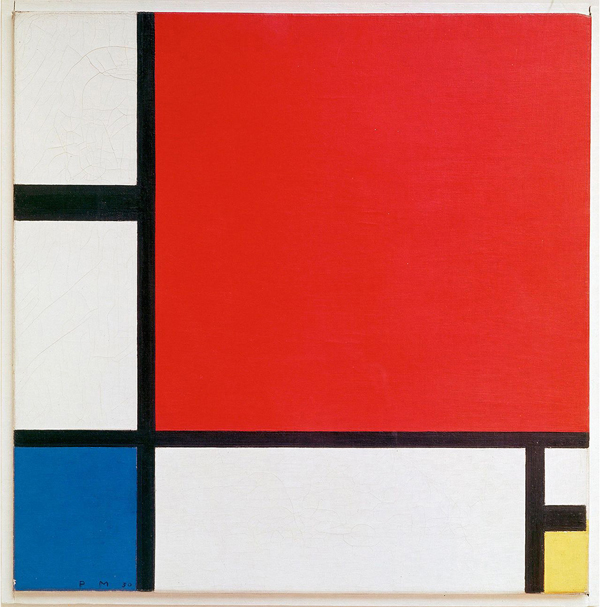

モンドリアンというと、こういう絵が有名です。油絵科の人なら「美術の教科書か何かでチラッと見た事はあるけど、単純で平坦な塗りと直線ばかりで、絵画性など微塵も感じない」と瞬間的に判断して、スルーしてしまう人も多いと思います。恐らく「マスキングをして、あとは刷毛でベタ塗り…」と思っている人が多いんでしょうね。でもちょっと待って下さい。この人の作品は中々奥が深いんですよ。今回のブログもちょっと長いですが、少しお付き合い下さい。

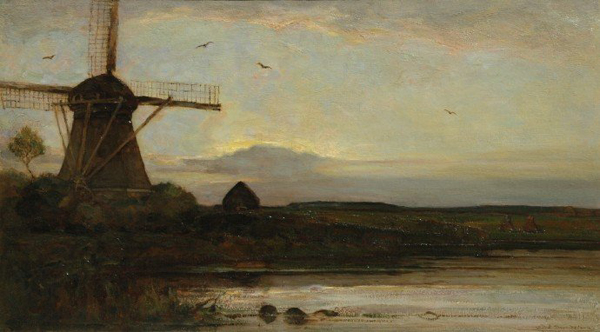

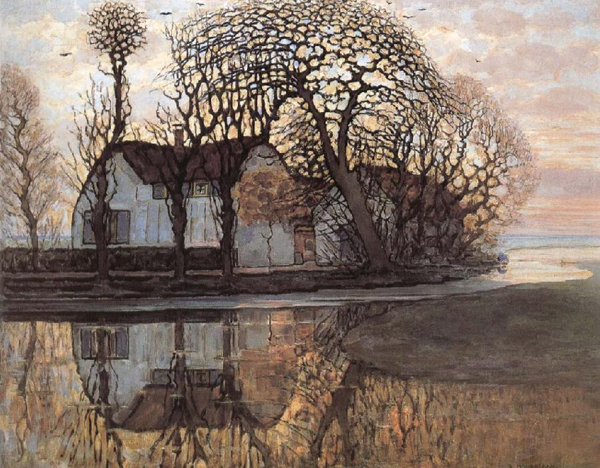

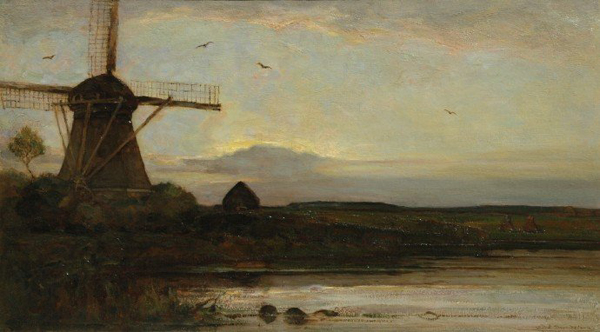

実はこのモンドリアン、初期の頃はこんな風景を描いていました。何を描いているか分かりやすいですし、一般の人が見ても結構上手いというのが分かりますよね?もしかするとこの方向で極めても有名な画家になっていたかも知れません。ただし「抽象をやる人は、まずこういうデッサン力を身につけてから…」等という素人的な一般論を展開するつもりは毛頭ございませんので、どうかご安心下さい。

この手の風景画の制作時期は大体1900年代初頭です。

当時のヨーロッパは、印象派から始まる近代絵画の流れを経て、それまでには無かった価値観を打ち出す事で、色んな絵画が登場して世を賑わせました。モンドリアンもそんな時代の空気に触れ、次第に絵の内容が少しずつ変化していきます。

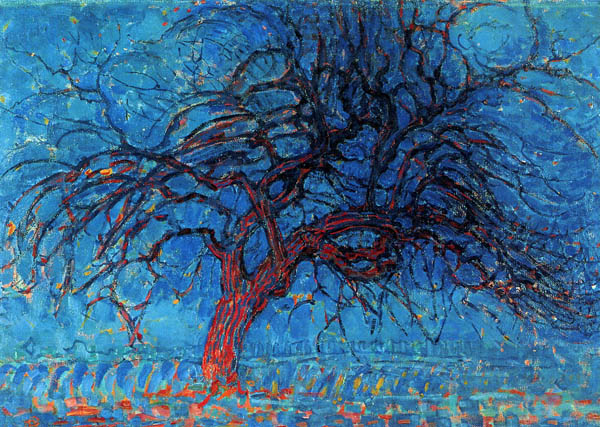

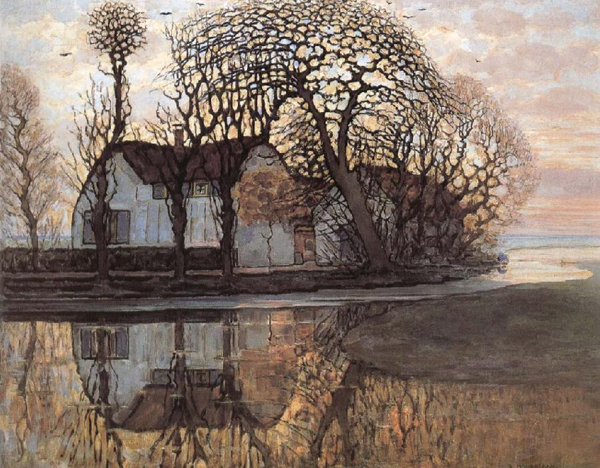

例えばこの作品、普通の風景ではありますが、何か違和感を感じませんか?初めてこの絵を見た時、僕はなんとも言えない不思議な感覚に襲われました。これを制作するにあたり、一体モンドリアンは何を感じ、どんな事を考えたのでしょう?

ところで、これはあくまで一般論ではありますが、風景を描く時、通常は背景の方から手前の方に向かって描いていく方が効率が良いとされています。奥にある空を描いてから枝を描く方が圧倒的に楽なんです。それまでに風景画を沢山描いてきたモンドリアンも、当然それは知っていた筈です。そこを敢えて樹の枝から描き始め、枝の隙間から覗く空を描いていく事で「言葉では言い表す事の出来ない何か」を感じたに違いありません。恐らくこの作品は、その後抽象化に向かって行くキッカケになった作品ではないか?と僕は考えています。

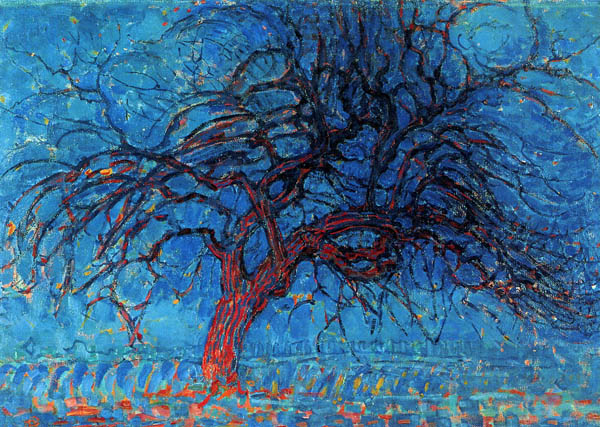

1907年頃から数年間、彼は鮮やかな色彩で風景を描いていくのですが、そんな中でもう一度 樹をモチーフとした作品を展開していきます。(この作品は1908?1910年に制作)

やがて色彩が失われ… (1911年制作)

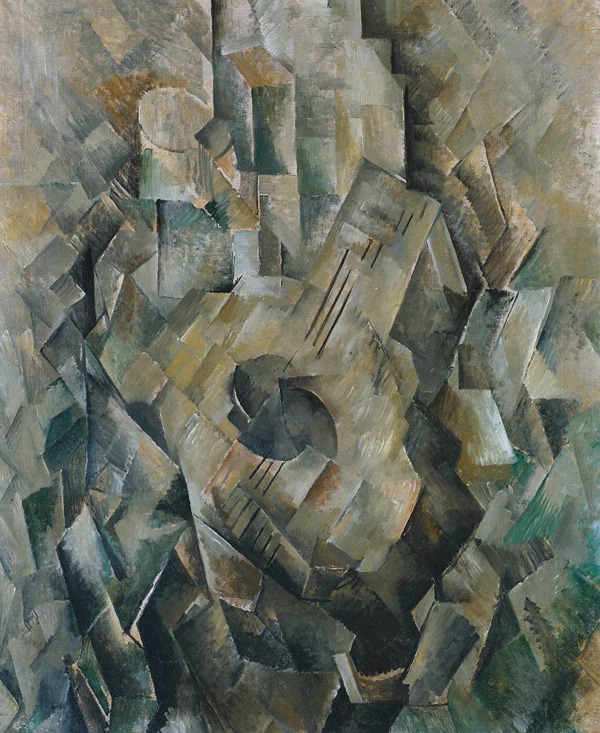

そして樹の形も奥行きも失われていきます。 (1912年制作)

この辺の連作を見て行くと「モンドリアンが抽象化に向けて探求していった過程」と言えますが「彼がたった一人でこの領域に足を踏み入ることが出来た…」とは思えません。色彩が鮮やかになったり、モノクロームになったり、空間が極端に平面的になったのは、当時の他の画家からの影響と見るのが自然です。

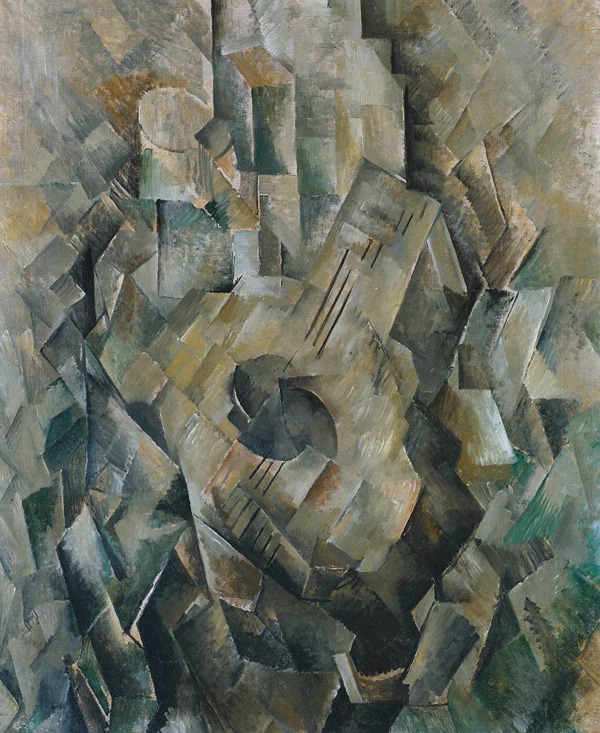

例えば一番下の絵 ↑ は、1912年に描かれていますが、その数年前からピカソやブラックがフランスで分析的キュビズムの作品群を推し進めて行っています。

ジョルジュ・ブラック「マンドリン」 1909?1910年制作

モンドリアンの作品の方がブラックよりも単純化が進んでいますが、こういう作品から影響を受けた可能性は極めて高いと言えるでしょう。

そして世の中は、第一次世界大戦という暗黒へと少しずつ向かって行くことになります。100年ちょっと前のお話ですが、今の世の中も重苦しくて嫌な空気が流れていますよね。平和な世の中であって欲しいと願っています。…おっと、脱線してしまいました。

長くなりましたので、次回へと続きます。

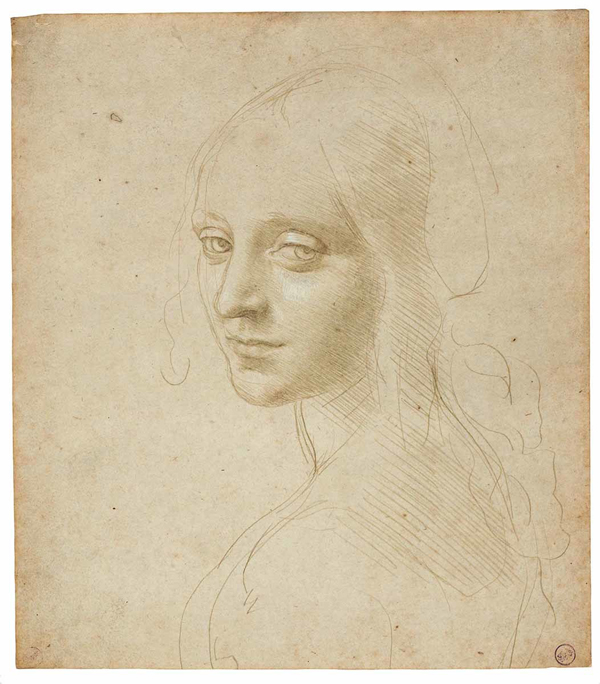

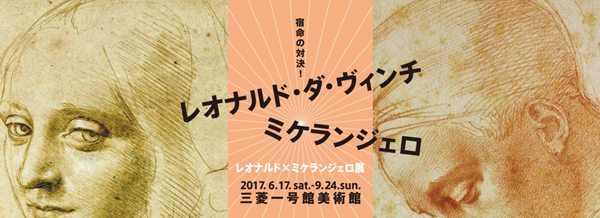

ダ・ヴィンチとミケランジェロのデッサンが同時に見られる機会は滅多にありませんし、会期も9月24日迄なので、かなり混んでいると思いますが「まだ見ていない」という人は是非見に行ってくださいね。

ダ・ヴィンチとミケランジェロのデッサンが同時に見られる機会は滅多にありませんし、会期も9月24日迄なので、かなり混んでいると思いますが「まだ見ていない」という人は是非見に行ってくださいね。