こんにちは。油絵科の関口です。

早いものでゴールデンウィークも今日でお終いですね。皆さんは連休はどこかにお出かけしましたか?

ところで、新美が初台に移ってから数年が経ちましたが、目と鼻の先にあるにもかかわらず、僕はオペラシティにあるギャラリーには殆ど足を運びませんでした。これだけ近いと「いつでも行けるから…」と、反対に足が遠のくのかもしれません。

今回はその東京オペラシティ・アートギャラリーで開催中の五木田智央さんの展覧会「PEEKABOO」を拝見してきました。この五木田さん、今回はたまたまネットで作品を見て「面白そう」と興味を持ったのですが、少し調べたら実は僕と同年代という事が判明し、これは是非見に行かねば!…と思った次第です。

初台駅を降りて、そのままエスカレーターで3階まで登ると、アートギャラリーに辿り着きます。

そして入口には何やら怪しげなポスターが…。

作品はかなり大きめのものが多く、号数でいうと150号?200号程度のものがバンバン展示されています。

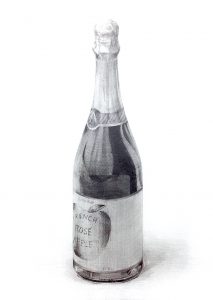

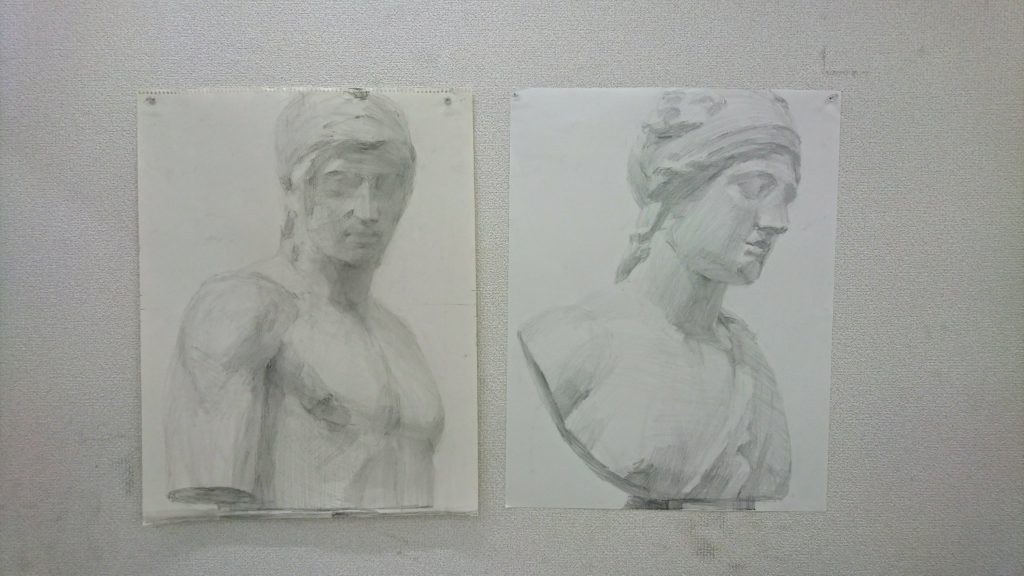

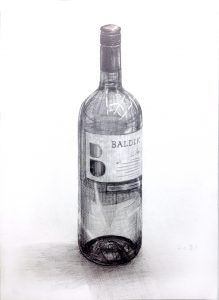

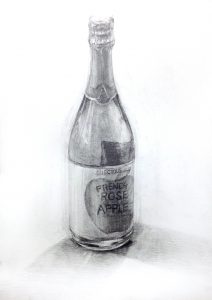

場内は撮影可という事で、作品に近寄って撮影してみました。怪しげな雰囲気とは裏腹に、技術的には結構しっかりしています。今回の作品は、全てモノクロで、殆どの作品がアクリルグアッシュ(アクリルガッシュ)で描かれているそうです。この花束?のグラデーション部分は、ほぼ一発決めです。アクリル系なので、作品の大きさを考えるとかなりスピーディーに仕事を進めないと、こういうグラデーションは作れません。展示されている作品の制作年も2018年のものが多く、かなり頑張っている人なんだな?と感じました。

僕のお気に入りはこの作品。う?ん、怪しさ満点。どこぞの漫画のように、ゴゴゴゴゴゴ…とか効果音が付きそうです。”そこにシビれる!あこがれるゥ?!”ってね(笑)。それはさておき、ウォームグレーの壁面と良くマッチしています。

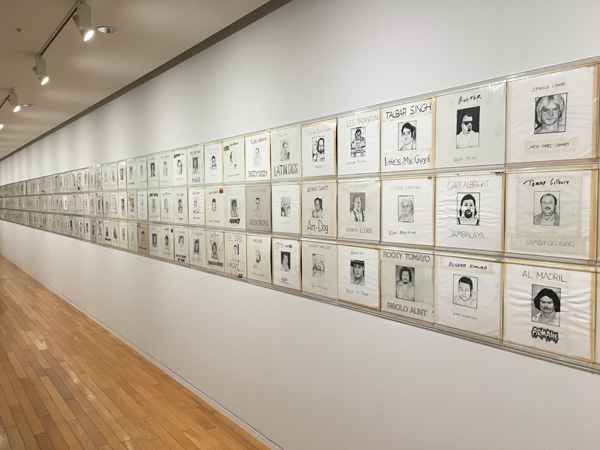

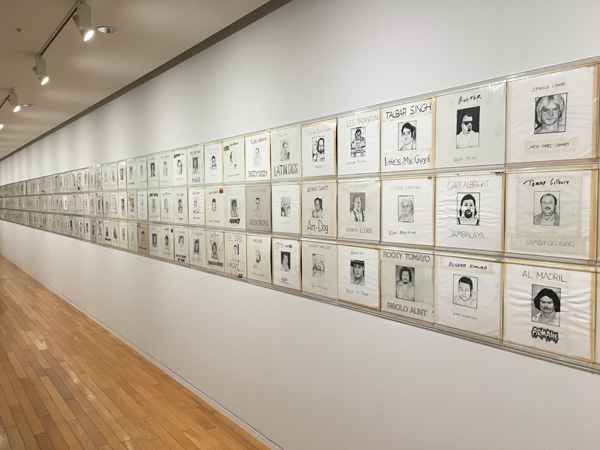

この作品は小ちゃい作品の集合体。お客さんも皆携帯で写真をパシャパシャ撮ってました。

近寄ってみると、表現や素材のバリエーションも豊富で、鉛筆でかなりキッチリ描いているのとか、ペンで細かく点描している作品とかもあり、一枚一枚かなりこだわって描いているのが分かります。結構見応えありますよ。

こちらは廊下に展示されているレコードジャケットサイズの連作。モデルは全て往年のプロレスラーです。自分の趣味の為だけに描いている感じで、ある意味 見る人のことを殆ど置き去りにしていますが、こういうのを描いている時はムチャクチャ楽しいんでしょうね。ここまでやられると痛快です。

新美のすぐ近くで、こんなに怪しくも楽しい展示が行われています。6月24日までやっているようですので、興味のある人や油絵科の人は是非行ってみてください。

↓ 東京オペラシティ ?アートギャラリー

http://www.operacity.jp/ag/

? ? ? ? ??

? ? ? ? ??

? ? ? ? ??

? ? ? ? ??

? ? ? ? ??

? ? ? ? ??